|

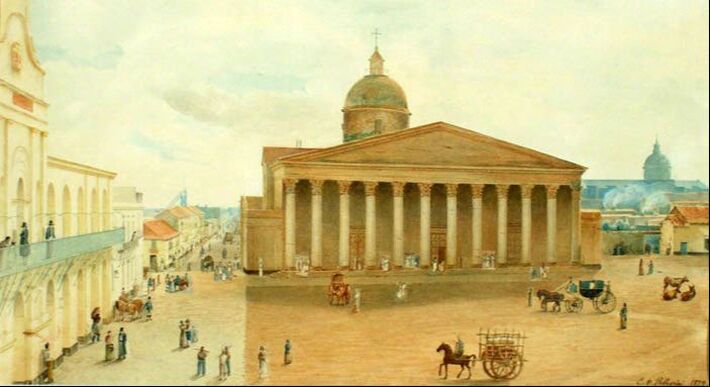

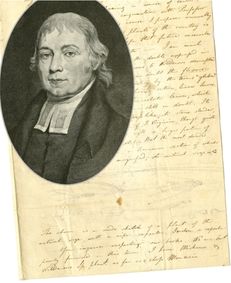

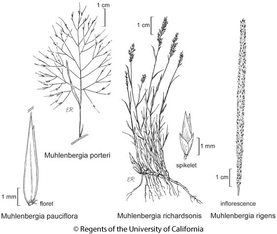

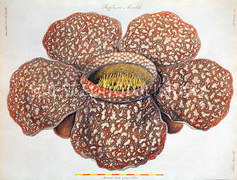

Nell'epoca vittoriana, la passione per le piante esotiche ha ormai contagiato l'intera società britannica; e all'introduzione di nuove specie da studiare, moltiplicare e coltivare non contribuiscono solo botanici e cacciatori di piante al servizio di orti botanici e vivai, ma anche singoli viaggiatori, commercianti, soldati, funzionari. E diplomatici, come il protagonista di questa storia, John Henry Mandeville. Furono numerose le piante interessanti che inviò a Londra dalla sua sede di Buenos Aires, secondo la testimonianza di John Lindley, che gli dedicò la più bella, la profumatissima Mandevilla suaveolens. A lungo piante di nicchia coltivate solo da chi poteva permettersi una serra, le Mandevillae sono oggi protagoniste di una vera rivoluzione, che le ha trasformate nelle rampicanti da fiore più apprezzate e vendute (persino nei supermercati), anche se, per una serie di complesse vicende, spesso sono commercializzate con il sinonimo Dipladenia.  Successi e umiliazioni di un diplomatico Dopo un trentennio di gavetta, la carriera diplomatica di John Henry Mandeville (1773-1861) raggiunse il suo culmine con la nomina a ministro plenipotenziario britannico a Buenos Aires. Secondo Raymond Jones, studioso della diplomazia del Regno Unito, era un ottimo diplomatico, un "cavallo da tiro", stimato dai superiori per la capacità di iniziativa, l'intelligenza, l'affidabilità. Tuttavia gli mancavano gli amici potenti che gli avrebbero garantito incarichi più prestigiosi; dovette così accontentarsi di questa sede diplomatica che il Foreign office considerava secondaria. Diplomatico di lunga esperienza, uomo di mondo e conversatore facondo e affabile, Mandeville sembrava la persona giusta per barcamenarsi in una situazione tutt'altro che facile. Gli interessi britannici nel paese sudamericano, che aveva raggiunto l'indipendenza nel 1823 e si era affrettato a sottoscrivere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione con il Regno Unito, erano importanti: la Gran Bretagna era il maggior partner commerciale e il primo investitore, e il trattato garantiva molti privilegi ai suoi sudditi. Tuttavia l'ascesa al potere del generale Rosas sembrava mettere in forse la stretta alleanza tra i due paesi, come faceva temere l'allontanamento del predecessore di Mandeville, Hamilton Charles Hamilton. La scelta del Foreign Office si rivelò lungimirante: giunto nella sua nuova sede nel 1835, Mandeville riuscì a conquistare la fiducia di Rosas e a convincerlo a sottoscrivere un accordo che metteva al bando la compravendita di schiavi. Il suo rapporto con il tirannico, sospettoso e grossolano generale non fu però esente da ombre: se da una parte quest'ultimo ne apprezzava la conversazione e lo invitava volentieri alla casa Rosada, incoraggiandolo addirittura a corteggiare sua figlia Manuela, dall'altra diffuse pettegolezzi su di lui e arrivò a farlo pedinare dalla polizia e a intercettarne la corrispondenza. D'altra parte, anche l'atteggiamento di Mandeville verso il dittatore argentino era ambivalente, come la politica del suo paese. Se mai si permise una critica aperta, non mancò di informare puntualmente il suo governo delle nefandezze del regime rosista ai danni degli oppositori; in ogni caso, sia lui, sia lord Palmerston erano convinti che in un paese selvaggio come l'Argentina un personaggio come Rosas fosse un male necessario (non diverso sarà il giudizio di Churchill su Mussolini). A partire dal 1838, Mandeville si trovò a gestire la difficile crisi internazionale provocata dalla Francia che impose il blocco navale del Rio della Plata per vedersi riconosciuto lo status di "potenza più favorita" di cui già godeva la Gran Bretagna; la Francia puntava direttamente alla caduta di Rosas, allenandosi con i suoi oppositori interni e con l'Uruguay. Dietro a tutto questo c'era evidentemente la rivalità politica ed economica tra la stessa Francia e la Gran Bretagna; tuttavia quest'ultima andò sempre più allontanandosi da Rosas, perché la situazione politica globale (si pensi in particolare alla Guerra dell'oppio) spingeva a un'intesa con Parigi. La guerra tra Argentina e Uruguay, il feroce nazionalismo di Rosas, il deciso interventismo francese spinsero così Palmerston a capovolgere la propria politica, alleandosi con la Francia contro Rosas (con la partecipazione al blocco anglo-francese del Rio de la Plata, 1845-1850). Il logoramento della relazioni anglo-argentine mise Mandeville in una posizione molto difficile, che raggiunse l'apice nel 1844, alla vigilia del suo congedo: il quotidiano "El Nacional" di Montevideo pubblicò undici sue lettere che contenevano giudizi molto duri sulla politica di Rosas, suscitando l'indignazione generale dell'opinione pubblica argentina; Rosas pensò che il diplomatico inglese non avrebbe più osato presentarsi al suo cospetto. Invece, con sangue freddo, Mandeville si recò alla sua residenza a Palermo. Rosas lo ricevette, ma dopo mezz'ora di conversazioni apparentemente senza importanza, diede libero sfogo in sua presenza a una necessità corporale. Alle proteste indignate dell'inglese, obiettò che era ben nota a tutti l'abitudine di Mandeville di grattarsi ovunque le natiche; lui non lo aveva mai ripreso per questo, perché riteneva che non potesse farne a meno, se gli prudeva. Dopo un simile affronto pubblico, al malcapitato ministro plenipotenziario britannico non restava che lasciare il paese; tornato in Gran Bretagna nel 1845, andò in pensione (aveva già superato i settant'anni), e visse ancora a lungo, forse coltivando la passione per il giardinaggio che l'aveva spinto, durante il mandato decennale, ad inviare in patria numerose piante rare. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Mandevilla o Dipladenia? Riconoscente per i numerosi interessanti invii, nel 1840 John Lindley volle dedicargli la specie più bella tra quelle da lui introdotte, una rampicante dai profumatissimi fiori bianchi, che in Argentina era nota come "gelsomino del Cile"; la battezzò Mandevilla suaveolens, ma poiché era già stata pubblicata nel 1799 da Ruiz e Pavon come Echites laxus, oggi il suo nome accettato è Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson. Nel corso dell'Ottocento altre specie di questo genere della famiglia Apocynaceae arrivarono occasionalmente nelle serre europee, ma nessuna divenne veramente popolare; diverso fu invece la sorte di una altro gruppo di specie affini. Nel 1844 Alphonse de Candolle pubblicò in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis una revisione delle Apocynaceae in cui, tra l'altro, creò il nuovo genere Dipladenia (il nome significa "con due ghiandole", in riferimento alla coppia di ghiandole del nettario), in cui riunì una ventina di specie staccate da Echites. Al contrario delle sorelle Mandevillae, queste rampicanti dai fiori spettacolari incontrarono il favore degli intenditori e nel corso del secolo diverse specie vennero introdotte nelle serre europee. Una delle prime fu D. rosacampestris (oggi Mandevilla illustris), raccolta in Brasile nel 1839 dai francesi Guillemin e Hullet; la stessa specie nel 1847 fu portata a Gand da de Vos, raccoglitore per i vivai Verschaffelt, con il nome D. nobilis. Nel 1841 William Lobb, cacciatore di piante dei vivai Veitch, raccolse nella Serra dos Órgãos in Brasile D. splendens e D. urophylla. A suscitare grande sensazione, quando venne presentata in una mostra floricola a Londra, fu soprattutto la prima, lodata da Hooker per l'esotica bellezza. Più o meno nello stesso periodo a nord di Rio de Janeiro fu scoperta D. sanderi, che però venne importata in Inghilterra solo nel 1896, appunto dal vivaio F. Sander and Co. Si deve a un altro cacciatore dei Veitch, Richard Pierce, l'introduzione di D. boliviensis; raccolta nel suo viaggio in Sud America tra il 1859 e il 1861, fiorì per la prima volta nelle serre dei Veitch nel 1868. Lo stesso anno venne presentato su The Gardener's cronicle un ibrido destinato a segnare la storia del genere, D. x amabilis (anche noto come D. amoena): l'aveva ottenuto nel 1862 Henry Tuke, giardiniere di un certo R. Nicolls a Bramley presso Leeds, incrociando D. splendens con D. crassinoda. Erano piante magnifiche e imponenti, che troviamo spesso illustrate nelle riviste di giardinaggio dell'epoca; ma non erano per tutte le tasche; costose ed esigenti, necessitavano di cure professionali e dell'atmosfera protetta di una serra tropicale. Fu così che nel Novecento furono un po' dimenticate, anche se nel 1930 in Francia si ebbe un apporto particolarmente apprezzabile, D. x amabilis "Alice du Pont", una statuaria bellezza dai fiori rosa chiaro. Vi state chiedendo come mai questa lunga storia di Dipladenia in un post dedicato a Mandevilla? Semplice: nel 1933 R.E. Woodson propose una ridefinizione di Mandevilla, che venne allargato a 107 specie, con la confluenza di otto generi incluso Dipladenia. Nel 1949 Pichon propose una nuova riclassificazione, che includeva in Mandevilla anche il piccolo genere Macrosiphonia, mantenuto indipendente da Woodson. I recenti studi tassonomici basati sul DNA hanno confermato queste conclusioni. Oggi, Mandevilla è il più numeroso genere neotropicale delle Apocynaceae, con oltre 150 specie, mentre per i botanici il genere Dipladenia non esiste più (o meglio è un sinonimo "storico" di Mandevilla). Ma le cose stanno diversamente in campo orticolo. Qui, evidentemente, il nome Dipladenia aveva fatto in tempo a entrare nella memoria e nel cuore di coltivatori e appassionati, cui era ben più familiare di Mandevilla. Ed è dunque con il duplice nome Mandevilla / Dipladenia che le nostre spettacolari rampicanti tropicali nell'ultimo ventennio sono diventate protagoniste di una delle più eclatanti rivoluzioni del mercato floricolo. Si è detto che il primo Novecento le trascurò; a riscoprirle furono nella seconda metà degli anni '50 gli orticultori danesi, che reintrodussero nel mercato "Alice du Pont" e diverse cultivar di Mandevilla sanderi (da questo momento, uso i nomi attuali!). Ma la vera rivoluzione inizia nel 1991: nei vivai della giapponese Suntory vengono seminati i semi di un incrocio tra M. x amabilis 'Rose Giant' (madre) e M. boliviensis (padre). Dei 35 semenzali solo uno sarà selezionato: è nata Sunmandeho, ovvero la capostipite della fortunata serie Sundaville, commercializzata a partire dal 2000 in Europa come 'Sundaville Cosmos White' e in America come 'Sun Parasol Giant White'. Nel 2005 seguirà la più famosa di tutte, la rossa Sunmadecrim, ibrido tra M. atroviolacea e M. sundaville 'Cosmos White'. Sarà commercializzata come Dipladenia sundaville 'Red'. La Suntory decide infatti di usare i due nomi per differenziare la sua produzione: Mandevilla per le rampicanti vigorose con grandi foglie dalla venatura evidente, Dipladenia per le forme più compatte, cespugliose e foglie piccole. Una distinzione inconsistente dal punto di vista botanico, ma che ha fatto scuola, tanto che oggi (almeno da noi) il nome commerciale prevalente sembra proprio essere Dipladenia (del resto, le forme compatte, nei nostri terrazzi e nei nostri piccoli giardini, hanno la preferenza su quelle a grande sviluppo). Sotto l'uno o l'altro nome, oggi sono le rampicanti da fiore più vendute sul mercato, tanto che è facile trovarle in vendita persino sugli scaffali dei supermercati, a prezzi così competitivi che molti le coltivano come annuali, proprio come si fa con le petunie. Le grandi ditte che dominano questo mercato miliardario si sfidano a colpi di novità: accanto al bianco, al rosa e al rosso, arrivano il giallo e l'albicocca; Suntory moltiplica le serie, introducendo le Mini e le Up con fiore stellato; la francese Lannes risponde con le piccole deliziose Diamantina; Syngenta punta sulle fioriture precoci, il portamento ordinato e compatto, la versatilità, la resistenza e la facilità di coltivazione della sua serie Rio (è probabile che se acquistate una "Dipladenia" rossa senza nome in un supermercato, sia una 'Rio Red', la più venduta di tutte). Dopo aver sopportato l'ignobile oltraggio di Rosas, il buon Mandeville saprà farsi una ragione se la "sua" pianta imperversa in ogni dove sotto le mentite spoglie di Dipladenia. Qualche notizia sulle specie più importanti per la creazione degli ibridi nella scheda.

0 Comments