|

E' molto probabile, anzi certo, che tra l'imperatore Carlo Magno e i cardi del genere Carlina non ci sia nessuna relazione. Ma la fantasia linguistica del popolo ha voluto stabilire un legame, sulla base di quel fenomeno che i linguisti chiamano paretimologia o etimologia popolare: e così cardina, "piccolo cardo", si è trasformato in carlina. La leggenda però è suggestiva e i meriti botanici del grande imperatore sono sufficienti ad accogliere anche lui nella galleria dei patroni delle piante, nonostante una piccola svista di Linneo (o del suo tipografo)  Una leggenda tardo medievale Stando ai linguisti, non c'è storia: il nome volgare, e poi scientifico, dei cardi del genere Carlina deriva per dissimilazione da cardina, a sua volta forma diminutiva di carduus. Ma la suggestione del suono ci porta inevitabilmente a un Carlo, anzi al Carlo per eccellenza, il re Carlo o re Carlone dei Reali di Francia. Divenuto ormai opaco, carlina è stato reinterpretato dalla fantasia linguistica popolare come "pianta di Carlo" e ne è nata una leggenda che probabilmente girava di bocca in bocca da tempo quando, tra il 1462 e il 1463, l'umanista Enea Silvio Piccolomini, ovvero papa Pio II, la mise per iscritto. Nei suoi Commentarii egli racconta che nell'estate dell'800 Carlo si trovava sul monte Amiata, da dove avrebbe raggiunto Roma per essere incoronato, quando il suo esercito fu colpito da una terribile pestilenza. Il sovrano si gettò in ginocchio e pregò il Signore di dargli soccorso. L'aiuto giunse in forma di sogno o visione. A Carlo apparve un angelo che gli ordinò di scagliare un dardo in direzione del sole. La dove sarebbe caduto, avrebbe trovato una pianta che avrebbe risanato i suoi uomini. Carlo obbedì; la freccia andò a conficcarsi nella radice di una erba che, ridotta in polvere e fatta bere agli ammalati, li guarì. La scena è perfettamente ritratta nell'erbario figurato di Giovanni Cadamosto (Manoscritto Harley MS 3736), dipinto probabilmente nella Germania meridionale intorno al 1475, a sua volta una copia di un manoscritto eseguito per Borso d'Este (morto nel 1471). La didascalia recita "Carlina che purga de la peste": il testo prosegue descrivendo le virtù della pianta e raccontando la leggenda in modo simile a Piccolomini. La conclusione ricorda che di quel miracolo rimane il segno tangibile: "tute quante nasceno con lo buso de quel dardo". Sempre in ambiente ferrarese, la storia era nota anche al medico personale dei duca d'Este, Niccolò Leoniceno, che nei suoi manoscritti (pubblicati solo nel 1532, molto dopo la sua morte) parla di una "herba Carlina" che "fu scoperta da Carlo Magno". Più interessato a identificarla con una qualche pianta degli antichi, Leoniceno non va oltre; a farlo è il suo allievo Antonio Musa Brasavola che in Examen omnium simplicium (1536), discutendo dell'identificazione delle carline che ha raccolto sui monti del bolognese, attribuisce l'invenzione della leggenda agli erboristi che, vedendo quella lesione al centro della radice, l'hanno attribuita al dardo scagliato da Carlo Magno istruito da un angelo; e conclude haec puerilia sunt, "sono puerilità". Non molto meno drastico è Mattioli, che chiama la pianta Chamaeleon albus (o niger), sulla scorta di Dioscoride, e aggiunge: "I Toscani, ma anche altri nel resto d'Italia, la chiamano volgarmente carlina; perché il volgo crede (e il volgo è facile a credere) che quest'erba un tempo sia stata mostrata a re Carlo da un angelo per guarire il suo esercito dalla peste e sia dunque l'antidoto migliore di tutti". Ormai, la storia è di dominio comune e con espressioni come "si dice", "si crede", la riportano Cesalpino, Tabernemontano, Dodoneo, Caspar Bauhin e altri. A crederci, o ad approfittarne, sono i monaci dell'Abbazia di San Salvatore sul monte Amiata, che arricchiscono la leggenda di particolari; anche se il senese Piccolomini non ne parla, sarebbero stati loro ad aiutare il re carolingio a curare i suoi soldati. Ma le leggende, si sa, si deformano, si attualizzano; e qualcuno, chissà quando, chissà chi, incomincia ad attribuire la vicenda al nuovo Carlo, ovvero l'imperatore Carlo V. Dal monte Amiata lo scenario si sposta ad Algeri, dall'estate dell'800 all'autunno del 1541. Intatte rimangono la peste e la guarigione miracolosa. Stranamente, questa versione spuria si insinua in Critica botanica di Linneo dove a p. 76 leggiamo: Carlina - Carolus V Magnus Imper. Germaniae. Eppure Linneo riprese il genere Carlina dal Pinax di Bauhin, dove è correttamente collegata a Carlo Magno. Questo in prima battuta, perché nell'ultimissima pagina del testo, addirittura dopo l'indice (quindi separato dagli altri errata corrige) troviamo la correzione: p. 76 lin. 18 Carolus V Magnus Imper. Germaniae lege Carolus Magnus Imper. Romanor. (non più "Carlo V il grande imperatore di Germania" ma "Carlo Magno imperatore dei Romani"). Come si dice in questi casi, sarà stata colpa del proto.  Nell'orto di Carlomagno Non tenendo conto della correzione, molti testi (per citarne solo uno, Flora of North America) attribuiscono Carlina al Carlo sbagliato. Come pseudo-dedicatario di Carlina, teniamoci invece quello originale, tanto più che in qualche modo di piante si occupò. Lo fece attraverso il più famoso dei suoi provvedimenti amministrativi, il Capitulare de villis, in cui vengono impartite direttive sulle attività delle aziende agricole (villae) del patrimonio imperiale; non ne conosciamo la data, ma gli storici lo collocano generalmente negli ultimi anni del suo regno, anche se non manca chi ha voluto attribuire il documento al figlio Ludovico il Pio. L'importante testo, una delle poche testimonianze sull'agricoltura e l'orticoltura altomedievali, è stato assai studiato - soprattutto per i suoi aspetti giuridici - e diversamente interpretato. Anche se varie piante sono nominate sinteticamente nei capitoli dedicati alla gestione dei boschi, alla coltivazione dei campi, alla viticoltura, all'allevamento del bestiame, a interessarci in particolare è il capitolo 70 e ultimo, che contiene un elenco di 73 ortaggi e 16 alberi che l'imperatore vorrebbe fossero coltivati nei suoi poderi. Anche se la loro identificazione è tutt'altro che sicura e univoca, su questa base in vari paesi europei sono anche stati ricostruiti numerosi "giardini carolingi", a cominciare dai due Karlsgarten di Aquisgrana. Sebbene la lista sia aperta dalla formula imperativa "Vogliamo che nell’orto sia coltivata ogni possibile pianta", è improbabile che in ciascuna delle centinaia di aziende agricole imperiali sparse tra Francia, Germania, Aquitania, Austria, Italia settentrionale ci fossero sempre tutte 89. Basti pensare che nei tre orti dell'abbazia di San Gallo, di cui ci è giunta una pianta risalente all'820 circa, le specie coltivate erano in tutto 47. Si tratterà dunque di una lista ideale, da adattare secondo le esigenze, le risorse del territorio, il clima del luogo. Come negli orti monastici medievali, anche in quelli delle villae carolinge si affiancavano piante alimentari e medicinali. Tra le alimentari troviamo numerose specie che ancora oggi popolano gli orti: alia, l'aglio Allium sativum; ascalonias, lo scalogno Allium cepa var. ascalonicum; betas, le biete o barbabietole Beta vulgaris subsp. vulgaris; apium, il sedano Apium graveolens; carvitas, le carote Daucus carota; caulos, i cavoli Brassica oleracea; cepas, le cipolle Allium cepa; cicerum italicum, i ceci Cicer aretinum; cucumeres, i cetrioli Cucumis sativus; eruca, la rucola Eruca sativa; fabas maiores, le fave Vicia faba; fenicolum, il finocchio Foeniculum vulgare; intubas, la cicoria Cichorium intybus; lactucas, le lattughe Lactuca sativa e/o L. virosa; pepones, il melone Cucumis melo; pisos, i piselli Pisum sativum; porros, i porri Allium porrum; uniones, la cipolla d'inverno Allium fistulosum. Più inconsuete per noi adripias, la chenopodiacea Atriplex hortensis, oggi sostituita dagli spinaci; blidas, l'amaranto livido Amaranthus blitum; cucurbitas, la zucca da vino Lagenaria siceraria; nasturtium, il crescione d'acqua Nasturtium officinale; pastenacas, la pastinaca Pastinaca sativa; radices, il ramolaccio nero Raphanus sativus var. niger. Nutrita è la schiere delle aromatiche: ameum, l'ammi Meum athamanticum; anesum, l'anice Pimpinella anisum; anetum, l'aneto Anethum graveolens; britlas, l'erba cipollina Allium shoenaprasum; careum, il carvi Carum carvi; cerfolium, il cerfoglio Anthriscus cerefolium; ciminum, il cumino Cuminum cyminum; coriandrum, il coriandolo Coriandrum sativum; costum, l'erba di san Pietro Tanacetum balsamita; fenigrecum, il fieno greco Trigonella foenum-graecum; git, il cumino nero Nigella sativa; levisticum, il levistico Levisticum officinale; menta, la menta Mentha spp.; mentastrum, Mentha longifolia; nepeta, Nepeta cataria; Petresilinum, il prezzemolo Petroselinum crispum; puledium, il pulegio Mentha pulegium; ros marinum, il rosmarino Rosmarinus officinalis; ruta, la ruta Ruta graveolens; salvia, la salvia Salvia officinalis; satureia, la santoreggia Satureja hortensis; sinape, la senape bianca Sinapis alba. Utili per insaporire il cibo e aiutarne la conservazione, moltissime aromatiche erano anche piante medicinali, come del resto anche qualcuno degli ortaggi citati in precedenza, ad esempio l'aglio o la lattuga. Dovevano essere invece coltivate prevalentemente o solo per le loro virtù officinali abrotanum, l'abrotano Artemisia abrotanum; altaea, l'altea Althaea officinalis; diptamnum, il dittamo Dictamnus albus; lacteridas, la catapuzia Euphorbia lathyris; malvas, la malva Malva sylvestris; papaver, il papavero Papaver somniferum; parduna, la bardana Arctium lappa; savina, il ginepro sabina Juniperus sabina; sclareia, Salvia sclarea; silum, Laserpitium siler; sisimbrium, Sisymbrium officinale; solsequia, la calendula Calendula officinalis; squilla, la velenosissima Drimia (o Urginea) maritima; tanazita, il tanaceto Tanacetum vulgare; vulgigina, Asarum europaeum. Di alcuni ortaggi e erbe rimane discussa l'identificazione: cardones, che potrebbero essere cardi Cynara cardunculus, ma anche qualche altra pianta spinosa, come Dipsacus sativus, che tornava utile anche per cardare la lana; coloquentidas, il coloquintide Citrullus colocynthis ma forse Bryonia alba, dunque non una pianta alimentare, ma medicinale; dragantea, per alcuni il dragoncello Artemisia dracunculus, per altri Polygonum bistorta, per altri ancora Dracunculus vulgaris; fasiolum, forse il fagiolo dell'occhio Vigna unguiculata, forse Lablab purpureus; febrefugia, un'officinale cacciafebbre che potrebbe essere Centaurium erythraea o Tanacetum parthenium; olisatum, Smyrnium olusatrum o Angelica archangelica; ravacaulos, cavolo rapa Brassica oleracea var. gongylodes oppure rapa Brassica rapa subsp. rapa. Prima di lasciare l'orto, incontriamo ancora una pianta tintoria, warentia, la garanza Rubia tinctorum, e un gruppetto di piante fiorifere, coltivate come ornamentali ma forse anche come mellifere, come del resto non poche delle specie già elencate: gladiolum, il gladiolo Gladiolus italicus; lilium, il giglio di sant'Antonio Lilium candidum; lilium gladiola, che non è né un giglio né un gladiolo, ma Iris germanica; rosas, che saranno rose canine, galliche o altro. Passiamo agli alberi. L'imperatore raccomanda "frutteti di vario genere: meli cotogni, noccioli, mandorli, gelsi, lauri, pini, fichi, noci, ciliegi di vari tipi". La maggiore attenzione va ai meli, di cui si elencano quattro varietà per noi ormai misteriose e si prescrive che dovranno produrre mele sia dolci, sia aspre, sia precoci, sia tardive, di consumo immediato o a lunga conservazione, da consumare crude o cotte. Anche le pere saranno di tre o quattro tipi, qualcuna dolce, qualcuna da cuocere, e non mancheranno le tardive e quelle di lunga durata. Un'ultima raccomandazione conclude capitolo e capitolare: l'ortolano non dimentichi di mettere sul tetto della sua casa la barba di Giove, ovvero Sempervivum tectorum. Era infatti diffusa la credenza che preservasse i tetti dalla caduta dei fulmini.  Spine e fiori solari Tra le piante medicinali del Capitulare de villis non compare nessuna Carlina, anche se probabilmente qualcuna delle specie di questo genere europeo sarà stata ben conosciuta dai contadini, magari come erbaccia da estirpare dai campi più aridi e sassosi o, chissà, come pianta magica e terapeutica. Del resto, almeno Carlina acaulis era già nota agli antichi; Teofrasto, Dioscoride e Plinio la descrivono come Chamaeleon niger e Chamaeleon albus; come spiega Plinio, il nome "camaleonte" deriva dal vario colore delle foglie, che sembra adattarsi a quello del substrato dove cresce la pianta. La radice era raccomandata per il trattamento delle affezioni della pelle, ma anche per malattie gravi, dalla lebbra alla tubercolosi. Dobbiamo però fare un lungo salto nel tempo per trovare la prima rappresentazione in assoluto di Carlina acaulis: ce la propone lo splendido Codex bellunensis, composto nei primissimi anni del Quattrocento tra Feltre e Belluno, designata con il nome comune Carlina e il nome latino Oculus bovis, "occhio di bue", per la forma che evoca un occhio. E' la specie più nota del genere Carlina L. (famiglia Asteraceae, tribù Cynareae, la stessa dei carciofi), che ne comprende una trentina, diffuse dalla Macaronesia al Vicino Oriente, con centro di diversità nel bacino del Mediterraneo; una sola specie, C. bibersteinii, raggiunge la Siberia e la Cina. Il genere è ben rappresentato nella flora italiana con una decina di specie, una delle quali endemica della Sicilia. Del resto, ad eccezione di poche specie di ampia diffusione, come C. acaulis, C. bibersteinii, C. corymbosa, C. vulgaris, il genere comprende molti endemismi di aree circoscritte e parecchie "isolane"; oltre alla nostra C. sicula, potremmo citare la cipriota C. pygmaea, le cretesi C. barnebiana, C. curetum, C. diae, le canarie C. canariensis, C. falcata, C. texedae, C. xeranthemoides. Anche se molte specie sono annuali o biennali, non mancano perenni, arbusti e persino alberi nani (fino a un metro d'altezza); vari anche gli ambienti, tipicamente aridi e sassosi, ma per alcune specie erbosi e boschivi. Lo scapo può essere assente (come in C. acaulis), ma anche alto più un metro, diritto o ramificato, solitamente spinoso. Le foglie hanno margini profondamente incisi in genere muniti di spine più o meno robuste e pungenti. I capolini sono solitari o raggruppati in infiorescenze. Come in tutte le Asteraceae, essi sono a loro volta delle infiorescenze, ma presentano solo i fiori del disco, tubolari e ermafroditi. I "petali" che circondano il ricettacolo sono infatti brattee di consistenza membranosa o cartacea, che assolvono la funzione di attirare gli insetti che in altre specie di questa famiglia è svolta dai fiori del raggio. I frutti sono acheni muniti di pappi piumosi; prodotti in grande numero, tendono a spargersi ampiamente. Per questo, e perché il bestiame tende a rifiutarle, le carline sono spesso considerate dannose per i pascoli.  Carlina magica e salutifera Carlina acaulis ha un ruolo notevole sia nel folklore sia nella medicina tradizionale. Il capolino circondato da un doppio giro di brattee, simile a un sole o a un occhio circondato dalle ciglia, ma munito di temibili spine, diventa un talismano apotropaico capace di tenere lontano il malocchio. I baschi, che la chiamano eguzkilore, "fiore del sole", usano appendere o inchiodare un fiore di carlina all'uscio; la credenza vuole che in tal modo le lamias, gli spiriti maligni che insidiano le case per rapire i bambini, saranno costrette a fermarsi per contare i "petali", ma, essendo deboli in matematica, perderanno il conto e se ne andranno. La stessa usanza si ritrova anche nelle Alpi. In Germani la si inchiodava alle porte delle stalle per impedire alle streghe di mungere le mucche e rubare il latte, e alla porcilaia per mantenere sani i maiali. Avere una carlina da tenere d'occhio può essere utile per fini meno magici e più concreti. Quando il tempo è umido e minaccia pioggia, le brattee si chiudono attorno al ricettacolo, quando il tempo torna sereno e secco si riaprono. Dato che questa proprietà si mantiene nei fiori secchi, questi ultimi funzionano come un barometro naturale, che permette di predire il tempo a breve scadenza. Ecco perché in alcune aree francesi Carlina acaulis si chiama barométre. Quanto alle virtù medicinali, come abbiamo visto, Mattioli era piuttosto scettico. Il suo contemporaneo Dodonaeus invece si schierava con coloro che lo consideravano il più potente degli antiveleni, il rimedio sovrano contro i vermi e i parassiti, le contusioni e soprattutto contro la peste: "inverte la malattia infettiva o la pestilenza dell'uomo e fa sì che non possa impadronirsi di noi o stabilirsi in noi e anche se qualcuno ne è contagiato, lo guarisce completamente". Diuretica, cicatrizzante, antimicrobica, serve un po' a tutto; e aggiunge che secondo qualcuno portarne una radice appesa al collo accresce la forza. Con il nome di Radix Carlinae, la radice di Carlina acualis compare nelle farmacopee ufficiali di molti paesi europei fino a metà Ottocento, prescritta per uso esterno come rimedio delle affezioni della pelle e per uso interno per una varietà di scopi: come lassativo, depurativo, sudorifero, diuretico, stomatico, antimicrobico. La scienza ha confermato solo quest'ultima proprietà, grazie alla presenza di ossido di carlina, un poliacetilene antibatterico. Dunque, forse, era davvero utile per sconfiggere la peste. Informazioni anche sulle altre specie nella scheda.

0 Comments

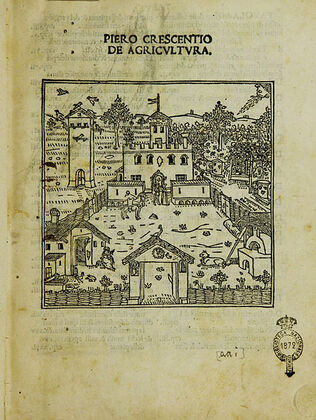

Più o meno negli stessi anni in cui Dante Alighieri dà inizio al "poema sacro cui ha posto mano e cielo e terra", più modestamente un giurista bolognese in pensione, Pietro de' Crescenzi, scrive un trattato di agricoltura in cui la lettura dei testi classici è arricchita da ciò che ha visto e appreso nei suoi viaggi nell'Italia settentrionale o ha ricavato dall'esperienza diretta di proprietario terriero. Elaborato tra il 1304 e il 1309, nasce così Liber ruralium commodorum, il primo e l'unico trattato di agricoltura del Medioevo. L'opera gode di immediata popolarità: ce ne sono giunti circa 120 manoscritti; è quasi subito tradotta in toscano e nel 1373 il re di Francia Carlo V la fa tradurre in francese; fin dal 1471 è stampata e entro il 1500 se ne contano 12 incunaboli, seguiti il secolo successivo da numerosissime edizioni in latino e nelle principali lingue europee. Oggi gli studiosi sono divisi sul reale valore del trattato di Crescenzi; Linneo invece lo apprezzò abbastanza da dedicargli il genere Crescentia, i cui frutti sorprendenti hanno dato il nome alle chicchere, le tazzine in cui le dame del Settecento sorbivano il caffè o la cioccolata.  Un giudice in pensione rilancia l'agronomia Nei turbolenti anni a cavallo tra Duecento e Trecento, un giurista formatosi nella prestigiosa università di Bologna aveva una carriera assicurata. Se era nobile o proveniva da una famiglia di magnati, e magari alla competenza giuridica univa il mestiere delle armi, era richiestissimo dai comuni del Nord Italia come podestà; se proveniva dalle classi medie, poteva far parte dello staff podestarile come aiutante, consigliere ed esperto di diritto. Per quasi trent'anni, fu questo il lavoro di Pietro de' Crescenzi. Nato proprio a Bologna, ebbe una formazione ampia e variegata, che comprendeva logica, filosofia, medicina, scienze naturali ma soprattutto diritto. Anche se non conseguì la laurea, poté fregiarsi del titolo di "iudex" e a partire dal 1268 lo troviamo al fianco di vari podestà nei ruoli di assessore e giudice. Quell'anno è a Ravenna, l'anno dopo a Senigallia, nel 1271 a Asti, nel 1283 a Imola, nel 1286 a Ferrara, nel 1287 a Pisa, nel 1293 nuovamente a Imola, nel 1298 a Piacenza. Non furono però le sole località dove soggiornò e lavorò: secondo quanto egli stesso dichiara, fu anche ad Ancona, Bergamo, Chioggia, Cortona, Cremona, Cesena, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Padova, Pistoia e Verona. Insomma, in trent'anni di carriera fu un po' dappertutto nell'Italia centro-settentrionale, e dappertutto osservò le coltivazioni e le pratiche agricole. Investì oculatamente ciò che riuscì a mettere da parte in case a Bologna e in terreni attorno a una residenza rurale, Villa dell'Olmo, situata nel territorio di Urbizzano (oggi Rubizzano, frazione di San Pietro in Casale, a circa 25 km da Bologna). Quando si ritirò, divise la sua vecchiaia tra la residenza di Bologna e la villa di campagna. Su sollecitazione degli amici, nacque il desiderio di mettere per iscritto ciò che aveva osservato nella sua carriera itinerante, ciò che egli stesso aveva messo in pratica come proprietario terriero e soprattutto ciò che aveva ricavato da ampie letture degli antichi e dei contemporanei; ormai settuagenario (le date della stesura sono comprese tra il 1304 e il 1309), Pietro de' Crescenzi scrisse così Ruralium Commodorum libri XII , detto anche Liber ruralium commodorum, ovvero "Libro dei benefici agricoli". Prima (e unica) opera complessiva sull'agricoltura dell'Occidente medievale, il trattato di Crescenzi colma una lacuna secolare. Mentre nel mondo islamico (compresa la Spagna, con Il libro di agricoltura del sivigliano Ibn al-Awwan, XII secolo) al progresso delle pratiche agricole si era unita la riflessione teorica, nell'Europa cristiana per trovare un antecedente bisogna risalire addirittura al IV secolo d.C., con il De re rustica di Palladio (una delle fonti principali di Crescenzi). Crescenzi scrive in latino, la lingua dei dotti, e infarcisce il suo trattato di citazioni classiche; ma il suo pubblico di riferimento sono le persone come lui: quei ricchi cittadini del ceto medio che investono nella campagna i guadagni di attività cittadine; desiderano far fruttare le loro terre nel modo migliore, ma anche trarre dalla "villa" (dal significato antico, latino, di "podere", sta incominciando ad assumere quello moderno di dimora signorile di campagna) tutto il piacere possibile. E dunque i commoda ruralia sono sì i benefici materiali, i proventi, delle terre, ma anche gli agi, i piaceri che vi si possono godere: la caccia, le cavalcate, la bellezza e la serenità dei giardini. Senza contare che possedere una proprietà agricola nel contado è anche il più ricercato degli status symbol di questi nuovi ricchi che aspirano ad entrare nella nobiltà, ma ovviamente non dimenticano la propensione all'utile. Crescenzi concepisce il Liber ruralium commodorum come un trattato organico in cui trova spazio ogni aspetto della gestione di un podere agricolo, dalla scelta del terreno, alla costruzione degli edifici rurali, alla scelta delle colture, alla coltivazione delle produzioni principali, in una concezione filosofica che punta all'equilibro tra le parti e il tutto, l'uomo e i quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco). E' stato sottolineato che la maggiore novità dell'opera sta proprio in questo disegno unitario, anche se i contenuti delle singole parti sono quasi sempre ripresi da altre fonti (tanto che non sono mancate le accuse di plagio). Dopo la lettera dedicatoria a Carlo II d'Angiò, re di Napoli, il primo libro tratta dei requisiti della villa e dei criteri di scelta del sito, tenendo conto del terreno, dei venti, del regime delle piogge. Il secondo libro espone i principi generali dell'agronomia, illustra le principali operazioni agricole e fornisce indicazioni per l'analisi del terreno. Si passa quindi alle colture specifiche, con il terzo libro dedicato alle principali colture dei campi (cereali, leguminose, piante tessili), il quarto al vigneto e alla vinificazione, il quinto al frutteto e agli alberi in generale, il sesto all'orto e alle erbe (inclusi i semplici, ovvero le erbe medicinali), il settimo ai prati e ai boschi, l'ottavo ai giardini. Il nono libro, il più lungo del trattato, è interamente dedicato all'allevamento, dal bestiame grosso fino agli animali da cortile, con un'ampia parte riservata ai cavalli. Il decimo libro è dedicato alla caccia (compresa la falconeria) e alla pesca. L'undicesimo libro è un sommario generale dell'opera, mentre il dodicesimo è un calendario delle operazioni agricole mese per mese.  Giardini minimi, mezzani, regali Diamo un'occhiata più da vicino all'ottavo libro, dedicato, come si è detto ai giardini. Già nel sesto libro Crescenzi si era occupato di uno dei tipi di giardino più diffusi nel Medioevo, il giardino d'erbe o verziere, destinato alla coltivazione delle erbe medicinali, ma in questo libro troviamo una trattazione organica dei giardini di piacere. Il primo capitolo (un plagio quasi parola per parola di passi di De vegetabilibus et plantis di Alberto Magno) fornisce indicazioni sulla scelta del sito e la sua accurata preparazione, in modo da poter ospitare con successo una grande varietà di erbe ed alberi. Il giardino deve essere recintato, per proteggerlo dai venti, e deve esserci una fonte d'acqua, se possibile un pozzo o una fontana. Immancabili un prato d'erba fine e dei sedili ricoperti d'erba, alberi o una pergola per donare ombra e frescura, ma badando che l'ombra non sia troppo fitta e lasci circolare l'aria. I vialetti saranno abbastanza ampi da far sì che un ragno non possa tendervi le sue ragnatele. I fiori e le erbe saranno scelti tra quelli odorosi e medicinali, per giovare insieme al corpo e allo spirito. I due capitoli successivi, dedicati ai giardini di dimensioni maggiori, sono invece un contributo originale di Crescenzi. Il giardino mezzano, destinato alla classe media, occuperà da due a quattro iugeri; sarà circondato da fossati o da una siepe di rose o piante spinose; ci saranno alberi da frutto, potati in modo formale e filari di viti; il prato dovrà essere rasato almeno una volta l'anno per conservare la sua bellezza; ci saranno pergole e padiglioni di verzura formati da tralicci rivestiti di rampicanti. Ancora più vasto il giardino regale, che può misurare diversi ettari ed è circondato da muri. E' preferibile che ci sia una sorgente, con canaletti d'irrigazione che alimentano una peschiera; a nord ci sarà un boschetto che dia rifugio ad animali selvatici, inclusi cervi. Per il ristoro e le passeggiate della corte, ci saranno lunghi viali alberati che si dipartono radialmente dal palazzo. Oltre agli alberi da frutto, ci saranno alberi "più nobili" e padiglioni di piante vive, dove il re e la regina possano trovare riparo dal sole o dalla pioggia. E, per destare meraviglia, alberi innestati con diverse varietà di frutta o voliere create sulla chioma degli alberi con rami intrecciati.  L'albero delle zucche... e delle chicchere Ruralium commodorum libri XII ottenne immediato successo. Ce ne sono giunti oltre 120 manoscritti, redatti tra Trecento e fine Quattrocento. Verso la metà del XIV secolo, fu reso accessibile anche a chi non leggeva il latino da una versione in toscano, redatta da un anonimo forse fiorentino e in genere nota sotto il titolo Dell'agricoltura. Nel 1373 il re di Francia Carlo V ordinò che fosse tradotto in francese. L'invenzione della stampa giovò ancora di più alla diffusione del libro di Crescenzi, che fu una delle prime opere ad essere stampata: l'editio princeps, stampata da Schlusser ad Augusta, è del 1471. La seconda edizione, del 1474, è anche il primo libro stampato a Lovanio. Le edizioni di soli incunaboli (ovvero, di libri stampati entro l'anno 1500) sono ben 15. Il successo continuò almeno fino metà secolo, con una ventina di edizioni italiane, 15 edizioni francesi, 12 edizioni tedesche e due edizioni polacche. Poi la sua fortuna cominciò a declinare, mano mano che si scoprivano i testi antichi originali, si affermavano scuole agricole nazionali e nuove tecniche agraricole. In tempi più recenti, a partire dall'Ottocento, gli studiosi si sono divisi sul reale valore dell'opera: chi ne sottolinea il pesante debito con altri autori, tanto da parlare apertamente di Crescenzi come di un plagiario; chi invece indica la vera originalità dell'opera non nelle sue parti, ma nell'impianto complessivo; chi ne mette in rilievo il valore documentario; chi al contrario ne sottolinea il carattere astratto e letterario. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Rimane l'importanza storica del Liber ruralium commodorum, che non sfuggì a Linneo il quale, prima in Hortus Cliffortianus, poi in Species plantarum rinominò Crescentia una pianta già segnalata da Plumier con il nome indigeno Cujete. Il genere Crescentia della famiglia Bignonianceae comprende sei specie di alberi neotropicali, diffusi dal sud degli Stati Uniti al Brasile e al Perù, ma anche introdotti altrove, in particolare nell'Africa occidentale e in Sud Africa. La caratteristica più notevole sono i grandi frutti sferici con la polpa morbida e un guscio sottile ma duro e resistente che è tradizionalmente usato per fabbricare contenitori. La specie più nota e più diffusa è proprio quella tipo, C. cujete, la cui diffusione va dalla Florida meridionale fino al Sud America settentrionale, passando per il Messico, le Antille e l'America centrale. Pianta sacra in molte culture indigene, è stata domesticata da secoli, tanto che è impossibile determinare quale sia la zona d'origine. E' un albero che può superare i dieci metri, spesso con tronchi multipli, chioma leggera irregolare e molto ramificata con foglie semplici ellittiche raccolte su brevi germogli lungo i rami; i fiori nascono direttamente lungo il tronco o i rami principali e sono seguiti da grandi frutti sferici, che possono raggiungere i 25 cm di diametro. Sia per la forma, sia per gli usi del guscio essiccato, questi frutti possono ricordare piccole zucche; da qui i nomi in molte lingue: calabash o gourd tree in inglese, calabasse, calebassier in francese, calabacero in portoghese, cui possiamo aggiungere il nostro "albero delle zucche" (anche se Crescentia, Bignoniaceae, non ha nulla a che fare con le vere zucche, Cucurbitaceae). L'importanza culturale di questo albero è davvero straordinaria: i frutti sono utilizzati per contenitori spesso decorati e con funzioni rituali, ma anche per strumenti musicali. A Haiti se ne ricava il sonaglio sacro emblema del sacerdote vudu; nelle Antille, suppellettili di calabaca sono prescritti nei pasti rituali del movimento rastafariano. In Costa Rica, se ne fanno contenitori spesso coloratissimi utilizzati in feste e balli popolari. In Brasile, oltre che come contenitore, è abitualmente usato come cassa di risonanza del berimbau, uno strumento tradizionale ad arco con funzioni rituali nella capoeira. In Messico, gli Aztechi li tagliavano a metà e li trasformavano in scodelle dette xicalli, usate per sorbire il cioccolato e altre bevande calde; gli spagnoli adattarono il nome nahuatl in jicara, che poi passò alle tazzine in ceramica con la stessa forma e gli stessi usi. E' questa l'etimologia del nostro chicchera, come si spiega in questo articolo. Le altre specie, con un'area di diffusione minore, alcune endemiche di zone limitate, hanno localmente usi analoghi. Di C. alata inoltre la polpa, dal gusto simile a quello della liquirizia, è consumata fresca o in bevande rinfrescanti; inoltre ha usi medicinali. Altre informazioni nella scheda. I secoli centrali del Medioevo tendono alle imprese gigantesche: si costruiscono cattedrali che toccano il cielo, Dante osa un poema che percorre i tre regni ultraterreni, il domenicano Vincenzo di Beauvais in Speculum majus sintetizza in oltre ottanta volumi tutto lo scibile. Non da meno il confratello Alberto di Bollstädt, più noto con il soprannome Alberto Magno, ovvero Alberto il Grande, che espose per i suoi allievi l'intero corpus aristotelico, spaziando dalla teologia, alla morale, alla logica, alla psicologia, ai diversi settori delle scienze naturali. A differenza di Vincenzo, egli non fu solo un compilatore, ma un pensatore originale, che seppe riunire la più stringente logica aristotelica all'esperienza diretta. E' sua l'unica opera di botanica generale nei diciotto secoli che separano Teofrasto dal Rinascimento, De vegetabilibus et plantis, in cui, tra l'altro, fu il primo a distinguere monocotiledoni e dicotiledoni. Lo storico della botanica Ernest Meyer, curatore della prima edizione critica di questa opera, volle celebrarlo con la dedica della bellissima Alberta magna.  Il dottore universale Maestro di san Tommaso, insieme al quale Dante lo fa comparire tra gli spiriti sapienti del cielo del Sole, il domenicano Alberto di Bollstädt, più noto come Alberto Magno, ovvero Alberto il Grande, fu uno dei più grandi pensatori dell'età medievale, un filosofo, un teologo e uno studioso di tale sapienza da essersi guadagnato il soprannome di "dottore universale". Gli sono ascritte almeno venti opere (più altrettante spurie) che spaziano dalla teologia, alla logica, alla metafisica, all’etica, alla politica, alla psicologia, alla astronomia, alla musica, alla mineralogia, alla zoologia e alla botanica. In questo campo, fu anzi l'unico, nel lunghissimo periodo che separa Teofrasto dal Rinascimento, ad aver studiato le piante di per sé, e non per i loro usi pratici, Intorno al 1250, l’ordine domenicano lo incaricò di dirigere lo Studio generale di Colonia, destinato alla formazione dei membri tedeschi dell’ordine. Per “rendere intellegibile” ai suoi allievi la filosofia aristotelica appena riscoperta, Alberto decise di esporla in una serie di commenti, in forma di parafrasi accompagnate da approfondimenti e digressioni. In tal modo, sulla scorta delle opere di Aristotele (vere o presunte), venne a comporre una vera e propria enciclopedia universale, in cui le scienze naturali occupano uno spazio non secondario. Anche se non conosciamo con precisione le date di redazione delle singole opere, è probabile che dopo aver redatto il commento a De anima, in cui si distinguono tre tipi di anima (vegetativa, sensitiva, razionale), Alberto abbia lavorato contemporaneamente al commento delle opere del corpus aristotelico sulle piante (dotate di anima vegetativa) e sugli animali (dotati di anima vegetativa e sensitiva). Per questi ultimi, nel suo De animalibus egli si rifece a tre opere del filosofo greco: Historia animalium, De partibus animalium, De generatione animalium, tradotte all'arabo intorno al 1220 da Michele Scoto e riunite appunto sotto il titolo De animalibus. Il testo di riferimento di De vegetabilibus et plantis è invece lo pseudo aristotelico De plantis, che nel Medioevo veniva attribuito a Aristotele, ma in realtà si deve probabilmente a Nicola Damasceno, storico e filosofo vissuto all’epoca di Augusto. Per arrivare fino al nostro studioso domenicano, queste opere avevano compiuto una strada lunga e tortuosa. A partire dal VI secolo d.C., diversi libri del corpus aristotelico vennero tradotti dal greco in siriaco; nel corso del Medioevo, gli studiosi arabi a loro volta li tradussero in arabo; in questa veste, non molti anni prima della nascita di Alberto approdarono in Europa dove furono tradotti in latino. Di questo gruppo fa parte anche il breve trattato di Nicola sulle piante, tradotto il latino da Alfredo di Sarhesel (Alfredus Anglicus) intorno al 1200. Si trattava di un'operina esile, e certamente insoddisfacente. Alberto ne fece il punto di partenza per una trattazione ben più articolata, arricchita da informazioni ricavate da altre fonti, in particolare il Canone di Medicina di Avicenna e la Practica del medico salernitano Matteo Plateario per le piante officinali, e l’Opus agricolturae di Palladio per l’agricoltura, dall'interrogazione di erboristi e agronomi, ma soprattutto delle osservazioni e dalle indagini dello stesso Alberto, convinto che “in queste questioni la migliore maestra è l’esperienza”.  Logica aristotelica e conoscenza sperimentale De vegetabilibus et plantis comprende sette libri, a loro volta divisi in trattati suddivisi in più capitoli. Il primo libro ha funzione di introduzione. Nel primo trattato, Alberto spiega perché, dopo aver studiato l’anima, è bene dedicarsi ai vegetali, esseri viventi dotati di anima vegetativa. Seguono puoi varie riflessioni (sono le prime “digressioni”) sulla vita delle piante, le loro percezioni sensoriali, le loro manifestazioni. Alberto conclude che quella dei vegetali è una vita nascosta (vita occulta): non possiamo studiare direttamente l’anima delle piante, che lavora in modo inavvertito, mentre si manifesta materialmente nel corpo delle piante e nelle funzioni di nutrizione, crescita e propagazione. Nel secondo trattato, Alberto commenta il primo libro dello pseudo aristotelico De plantis, in una parafrasi che funge quasi da sommario degli argomenti che svilupperà in modo originale nel secondo libro (le parti delle piante, il confronto degli organi dei vegetali con quelli degli animali, la classificazione); segue un’analisi delle differenze tra piante coltivate e piante selvatiche, in termini di collocazione, alimentazione, varietà di frutti, profumo, gusto, propagazione. Il cuore dell’opera di Alberto, la parte più originale e interessante ai nostri occhi, è il secondo libro, anch’esso articolato in due trattati, l’unica “botanica generale” dai tempi di Teofrasto, in cui la logica aristotelica si unisce all’esperienza diretta per studiare le piante nella loro essenza (per principium vitae occultae, “secondo l’essenza della loro vita nascosta”) e nella loro manifestazione materiale. Come già in Aristotele e Teofrasto, le piante sono classificate in alberi, arbusti, suffrutici (olus), erbe e funghi, una categoria introdotta per la prima volta dallo stesso Alberto. Comunque il sapiente domenicano si affretta ad osservare che questa divisione è illogica, perché nel corso del suo sviluppo una pianta può passare da una forma all’altra (come le rose, tra le piante da lui più attentamente studiate, che possono presentarsi come arbusti ma anche veri e propri alberi). Egli passa quindi ad esaminare le singole parti, o organi, delle piante, divisi in tre categorie: organi integrali essenziali (partes integrales essentiales); organi accidentali essenziali (partes accidentales essentiales); organi accidentali non essenziali (partes accidentales non essentiales). Gli organi integrali essenziali sono la linfa (succus) che contiene in sé (in potentia) tutte le altre parti della pianta, e le parti attive della pianta (in actu); queste ultime sono loro volta suddivise in membri organici (membra officilia), ovvero quelli che servono a mantenere l’individuo in vita, cioè la radice (radices), i canali attraverso cui scorre la linfa (venae), i nodi (nodi), il midollo (medulla) e la corteccia (cortex), e membri similari (membra similia) che includono il legno, per gli alberi, e la “carne”, ovvero il fusto, per le erbe. La parti accidentali essenziali sono quelle che servono a conservare la specie, non l’individuo: le foglie, i fiori, i frutti e i semi. Nella loro descrizione, Alberto dimostra eccezionale precisione e grande capacità di osservazione: discute la forma e le dimensioni di vari tipi di foglie, e analizza il fiore come presagio del futuro frutto, descrivendo stami, ovario, colori. Inoltre, trattando della corteccia, è forse il primo a distinguere monocotiledoni (tunicatae, ovvero piante dotate di tunica) e dicotiledoni (corticatae, ovvero piante dotate di corteccia). Gli elementi non essenziali sono le spine, distinte per la prima volta da Alberto in quelle derivate dalla modificazione dei fusti e in quelle derivate dalla modificazione delle foglie. Egli è infatti conscio che gli organi delle piante si trasformano; ritiene ad esempio che i viticci delle viti siano grappoli mai formati. Il terzo libro è occupato da due digressioni, la prima dedicata ai frutti e alle loro differenze rispetto alle altre parti della pianta; segue l’esame di vari esempi di frutti e semi, dei loro colori e dei tipi di germinazione. Nel secondo trattato si studiano vari tipi di gusti e odori di frutti, succhi e semi, un elemento che secondo Alberto (che qui si rifà all’esperienza degli erboristi) è essenziale per riconoscere le diverse specie. Il quarto libro è di nuovo una parafrasi dello pseudo aristotelico De plantis, in quattro trattati. Nel primo si esamina la relazione tra le piante e i quattro elementi; nel secondo si trattano le regioni favorevoli o ostili alla fruttificazione; nel terzo le basi della propagazione e della fruttificazione delle piante dotate di radice (con una lunga digressione sulle differenze tra i vari tipi di spina); nel quarto il colore delle piante, la differenza tra sempreverdi e caducifoglie, la linfa di alberi e erbe, la crescita degli aghi di pino in inverno. I due trattati del quinto libro ospitano altrettante digressioni. La prima integra vari argomenti già esposti in precedenza e aggiunge questioni come se possa esserci fusione tra le anime di due piante che crescono insieme (come l’olmo e la vite) e se le piante possano trasformarsi l’una nell’altra. La seconda si occupa delle virtù delle piante, in associazione con i quattro elementi, con particolare attenzione alle piante alimentari, officinali e magiche. Il sesto libro è un vero e proprio erbario ordinato alfabeticamente, in cui Alberto si rifà a Avicenna e Plateario per le piante officinali, ma attinge ampiamente alle proprie conoscenze dirette per trattare specie dell’Europa centrale e del Mediterraneo. È diviso in due trattati, il primo (in 36 capitoli) dedicato agli alberi, il secondo (in 22 capitoli) a arbusti e erbe; di ogni specie, è fornita la descrizione, l’habitat, le proprietà e gli usi. Infine, il settimo libro, basato fondamentalmente su Palladio, è un trattato di agricoltura.  Un albero fiammeggiante per il protettore dei naturalisti Riconosciuto già in vita come auctoritas per la sua somma sapienza, per i suoi studi nei campi dell'astronomia, dell'astrologia, della mineralogia e dell'alchimia Alberto ebbe anche fama di mago. Si arrivò ad attribuirgli la scoperta della pietra filosofale e sotto il suo nome circolarono diverse opere spurie, la più nota delle quali è il Libro dei segreti, Liber Secretorum Alberti Magni virtutibus herbarum, lapidum and animalium quorumdam, meglio noto come "Grande Alberto", in contrapposizione al "Piccolo Alberto", un libro di magia alchemica e cabalistica comparso all'inizio del XVIII secolo. Quanto alla Chiesa cattolica, nel 1622 Alberto fu beatificato da Gregorio XV; nel 1931, su sollecitazione dei vescovi tedeschi, fu proclamato santo da Pio XI e riconosciuto come dottore della Chiesa; dieci anni più tardi, Pio XII lo dichiarò patrono dei cultori delle scienze naturali. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Come naturalista, fu noto e apprezzato soprattutto in Germania; tra i suoi estimatori, lo stesso Humboldt. Tuttavia a riscoprire il contributo di Alberto Magno alla botanica fu il tedesco Ernest Meyer, che nella sua Geschichte der Botanik (1854-57) scrisse di lui: "Nessun botanico che sia vissuto prima di Alberto può essere paragonato a lui, tranne Teofrasto, che non conosceva; e dopo di lui nessuno ha dipinto la natura in tali vividi colori, o l'ha studiata così approfonditamente, fino all'arrivo di Conrad von Gessner e Andrea Cesalpino. Tutti gli onori, dunque, vanno tributati all'uomo che ha fatto tali stupefacenti progressi nella scienza della natura, da non trovare nessuno, non che lo sopravanzi, ma che lo eguagli nei tre secoli successivi." Meyer, che fu anche il curatore della prima edizione critica di De vegetabilibus, volle onorare Alberto anche con la dedica di una pianta, battezzando Alberta magna E. Mey. (1838) una spettacolare pianta sudafricana. Appartenente alla famiglia Rubiaceae, è un arbusto o un piccolo albero con lucide foglie sempreverdi simili a quelle degli agrumi, verde scuro nella pagina superiore, più pallide in quella inferiore, e smaglianti infiorescenze di fiori tubolari rosso brillante; nel paese d’origine, fiorisce dalla tarda estate all’autunno (tra febbraio e giugno). In passato furono assegnate al genere Alberta altre specie originarie del Madagascar, che tuttavia successivamente sono state trasferite ad altri generi; oggi Alberta è dunque un genere monotipico endemico delle foreste e dei fondi valle del Transkei nelle province del Capo Orientale e del KwaZulu-Natal. Qualche approfondimento nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed