|

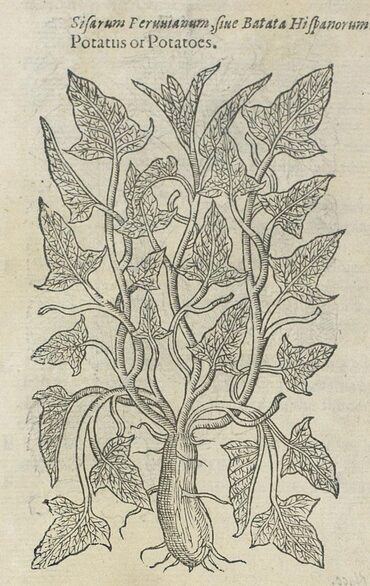

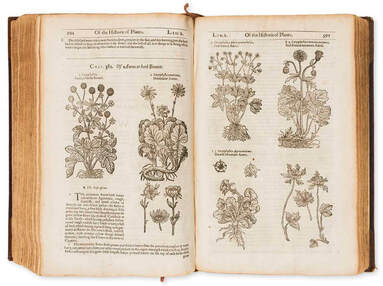

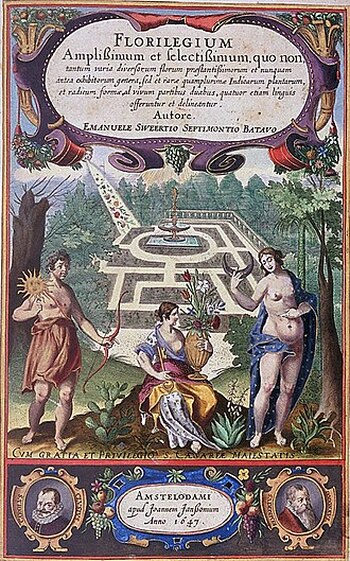

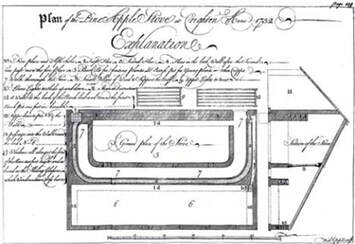

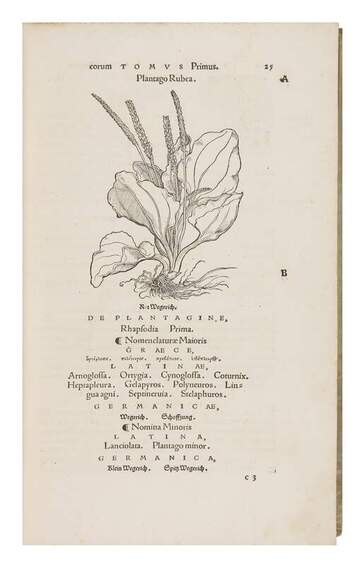

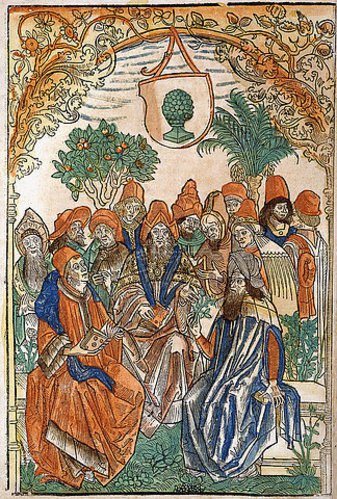

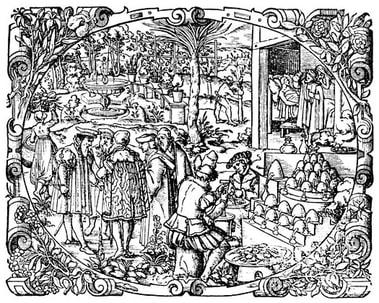

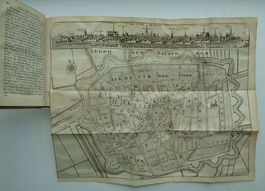

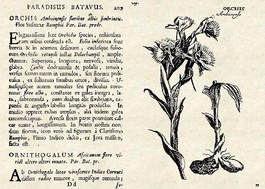

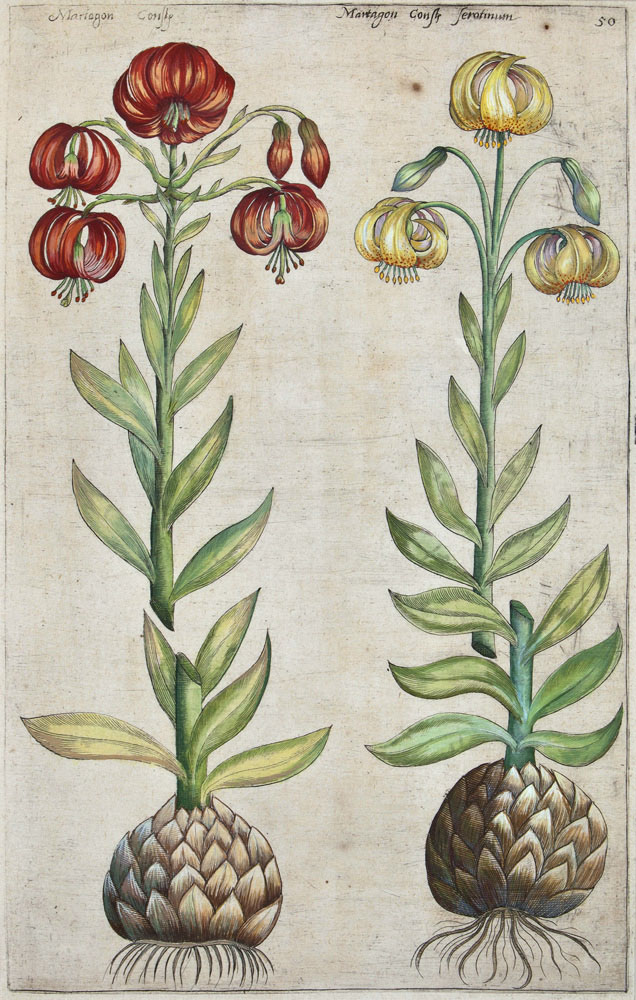

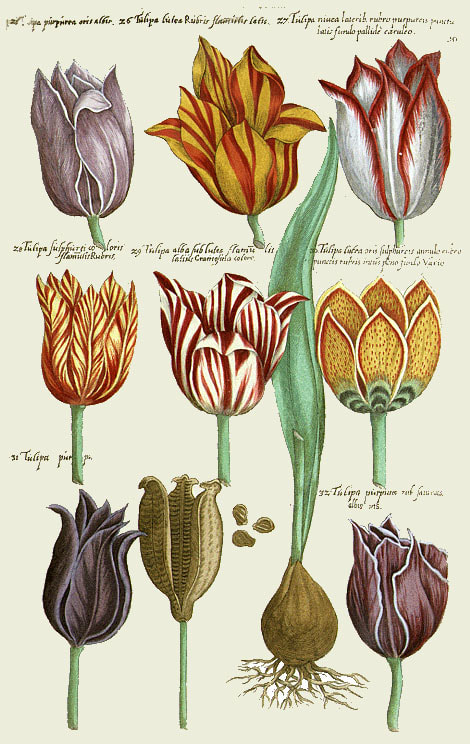

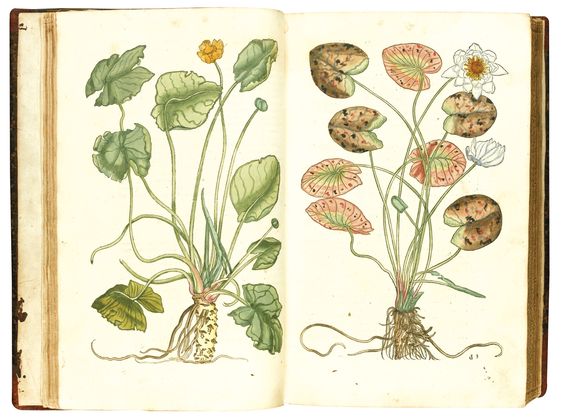

All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia).  Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa.  Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice.

0 Comments