|

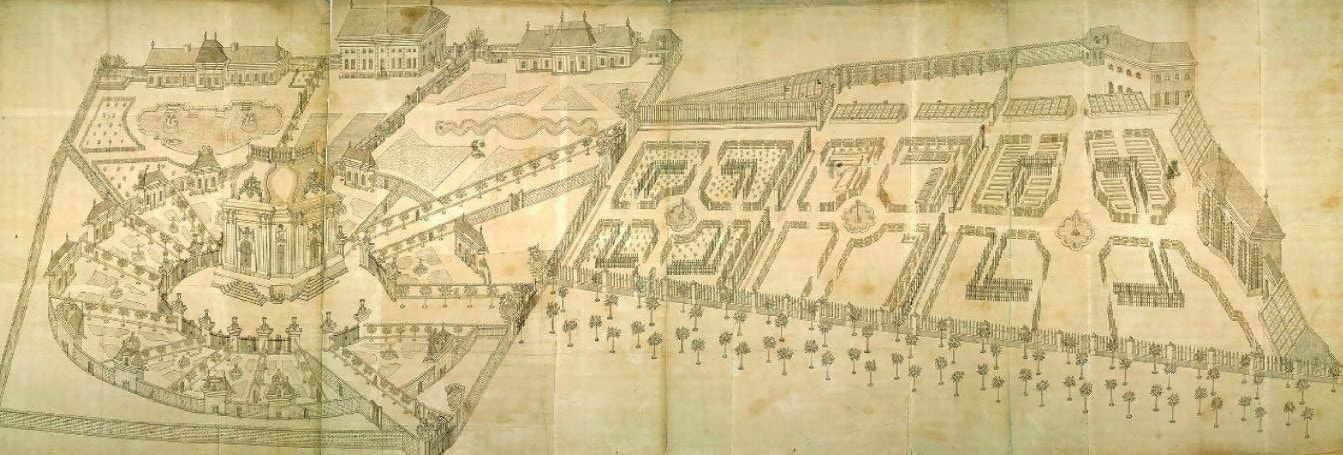

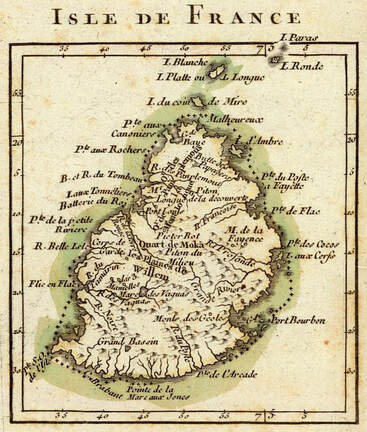

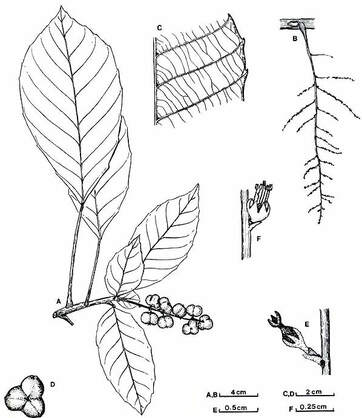

Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola.

1 Comment