|

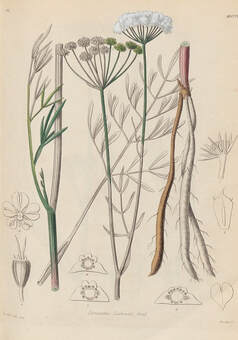

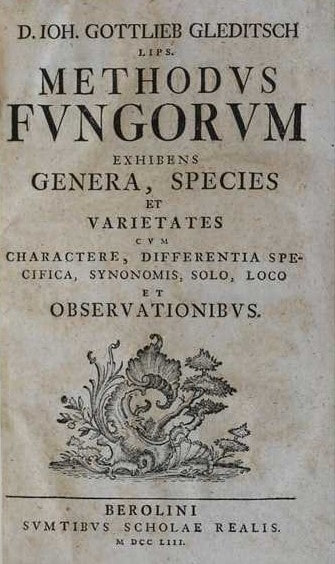

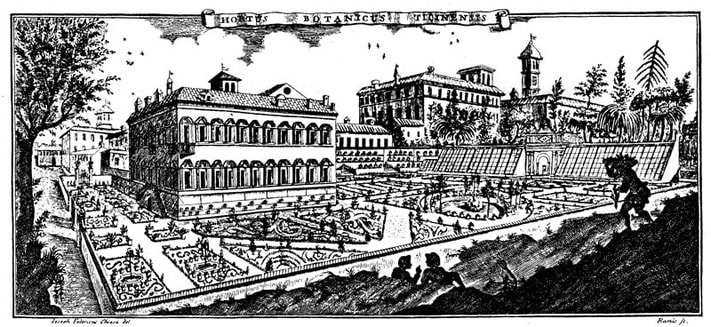

Talvolta i nomi botanici di piante diversissime sono così simili che si tende a confonderli. È il caso di Hottonia e Houttuynia, tanto più che la prima è una pianta acquatica e la seconda non disdegna i terreni intrisi d'acqua. La confusione è anche maggiore se guardiamo ai dedicatari: Hottonia ricorda Petrus Hotton o Hottonus, noto anche come Pieter Houttuyn, mentre Houttuynia è dedicata a Martinus Houttuyn. Entrambi olandesi, sono vissuti a circa un secolo di distanza e, a quanto risulta, non hanno alcuna parentela. In ordine di apparizione, iniziamo dunque con Petrus Hotton e la sua Hottonia.  Un botanico illustre, ma quasi dimenticato In un passo della prolusione con la quale inaugurava il corso di botanica all'università di Leida, il medico, botanico e professore universitario Petrus Hotton (1648-1709), a proposito dell'antico rizotomo Crateva, lamenta che "il tempo vorace ci invidia gli scritti degli uomini più celebri", tanto che di quell'uomo citato con elogio dai maggiori scittori antichi non rimane neppure un frammento. A Crateva Hotton doveva essere affezionato, visto che ne prese il nome quando fu eletto all'Accademia leopoldina, e, a posteriori, possiamo dire che quelle parole calzano perfettamente anche a lui. Celebre al suo tempo, anch'egli è oggi quasi dimenticato, anche se ce n'è giunta almeno qualche riga. Era figlio di Godefroy Hotton, un predicatore ugonotto di origine francese o vallona, e di sua moglie Anna Maria Ros. Non conosciamo il luogo di nascita di Hotton padre; il cognome ci riporta o alla Francia del Nord o alla Vallonia. Sappiamo invece che studiò a Heidelberg, quindi fu successivamente predicatore a Frankenthal, Aquisgrana e Brema; quando il Limburgo fu riconquistato dai Paesi Bassi, fu nominato predicatore prima delle comunità rurali poi della città di Limburgo. Intorno al 1634 si trasferì ad Amsterdam, dove divenne pastore della comunità vallona, i cui sinodi presiedette più volte. Ha lasciato una raccolta di omelie, tradotte in francese, e l'interessante De Christiana inter Europaeos Evangelicos concordia, in cui propugna la necessità di superare i contrasti tra le diverse confessioni riformate. Alla nascita del figlio Pieter (forse in famiglia sarà stato chiamato Pierre) aveva già superato la cinquantina, e il bimbo rimase orfano di padre ad appena otto anni. Della sua educazione si sarà occupata la madre, o anche la comunità vallona. In ogni caso nel 1665, a diciassette anni, lo troviamo immatricolato alla facoltà di medicina di Leida, dove nel 1672 divenne dottore in medicina con la tesi Positiones quaedam medicae. Tornò quindi ad Amsterdam dove lavorò come medico; trascorso anche qualche tempo in Danimarca, in viaggio di studio. Allievo di Arnold Syen, che probabilmente lo avviò all'uso del microscopio e orientò il suo interesse per le piante esotiche, era profondamente interessato alla botanica. Dopo la morte del maestro, fu chiamato per breve tempo (1678-1680) a insegnare botanica e dirigere l'orto botanico di Leida come supplente di Paul Hermann, che al momento si trovava ancora a Ceylon. Ritornò poi al suo lavoro medico ad Amsterdam e per qualche tempo non sappiamo nulla della sua attività come botanico. Intorno al 1684 gli fu offerta la cattedra di botanica a Groninga che rifiutò. Nel 1692 il consiglio cittadino di Amsterdam lo nominò assistente di Frederik Ruysch, che affiancava nelle lezioni di botanica farmaceutica presso l'Hortus della città (l'altro assistente era Caspar Commelin, che si occupava delle piante esotiche), con il titolo di Horti Medici botanicus. Mantenne l'incarico fino al 1696, quando, in seguito alla morte di Paul Hermann, fu nominato professore di botanica e direttore dell'orto botanico di Leida, incarico che resse fino alla morte nel 1709. Questa la sua carriera accademica. Era stimato dai suoi contemporanei, frequentava i circoli eruditi olandesi, aveva una vasta rete di corrispondenti (tra gli altri, Anton van Leeuwenhoek, John Ray, Joseph Pitton de Tournefort e gli italiani Giorgio Baglivi, Michelangelo Tilli e Giovan Battistia Trionfetti) e fu membro della Royal Society e dell'Accademia curiosorum leopoldina, nonché socio corrispondente dell'Academia delle scienze parigina. Eppure scrisse pochissimo. A parte la tesi di laurea e qualche lettera, di lui ci rimane come maggiore opera certa proprio la già citata prolusione, pronunciata il 9 maggio 1695 al momento di assumere la cattedra di botanica a Leida. Intitolata Sermo accademicus quo rei Herbariae historia et fata adumbrantur, nella prima parte è una sintetica storia della botanica, dagli antichi fino ai contemporanei che dimostra di conoscere bene, nella seconda un elogio della botanica e delle sue "magnifiche sorti e progressive". È datato marzo 1701 il suo unico contributo alle "Transactions della Royal society", De acemella et ejus facultate lithontriptica, sotto forma di lettera in cui presenta una pianta i cui semi era giunti da Ceylon all'orto botanico di Amsterdam nel 1691 (oggi Acmella paniculata, un'annuale con proprietà mediche e insetticide). Hotton conosceva bene e ammirava l'opera di Rumphius e del suo predecessore Hermann ed era entusiasta dalle prospettive mediche, farmaceutiche, economiche delle piante esotiche che sempre più copiose giungevano dai quattro angoli del mondo agli orti botanici di Leida e Amsterdam, e scambiava volentieri i loro semi con i suoi corrispondenti. Coltivava però anche interessi teorici e tassonomici e tra tutti i botanici contemporanei ammirava in massimo grado John Ray, di cui curò l'edizione olandese di Methodus plantarum emendata et aucta, rifiutata dagli editori britannici. L'interesse per la tassonomia è confermato da Hermann Boerhaave, suo allievo e successore, che ne traccia un commosso elogio nella breve storia dell'orto botanico di Leida inclusa nella sua seconda edizione del catalogo del giardino (Index alter plantarum quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, 1719). Secondo la sua testimonianza, Hotton avrebbe elaborato un proprio metodo (che egli definisce "Syntaxis herbaria perfectissima") che, pur movendo dalla lezione di Pitton de Tornefort, la integrava con una profonda conoscenza della letteratura botanica. Uomo prudente e metodico, secondo Boerhaave Hotton si muoveva con lentezza, tutto esaminando e considerando, senza fermarsi alla prima impressione. Con tanta lentezza che, ucciso a soli sessant'anni dal freddissimo inverno del 1709, non poté né completare né pubblicare il proprio metodo "con sommo detrimento della botanica". Qualche mese dopo la sua morte la sua vasta biblioteca fu messa all'asta. Contava più di 4000 volumi; oltre metà era costituita da testi di medicina ed anatomia, ma erano ricchissime anche le sezioni di scienze naturali e botanica, dove non sembra mancare nessuna opera significativa; la presenza di opere costosissime come Hortus eystettensis o i tredici volumi di Hortus malabaricus attesta poi una notevole disponibilità economica. Ma la biblioteca di Hotton non si limitava a quella che potremmo considerare letteratura professionale; troviamo infatti copiose sezioni di filosofia (ma all'epoca sotto questa etichetta finivano anche la fisica, l'astronomia, la matematica e la chimica), teologia, diritto, lessicografia, poesia e storia, che ci parlano di un uomo colto e di vasti e variegati interessi. Nonché poliglotta (sempre che quei libri li abbia letti davvero): la maggior parte delle opere è ovviamente scritta in latino (all'epoca ancora la lingua universale della scienza e della cultura), ma, tra le lingue moderne, oltre all'olandese e al francese (che, viste le origini familiari, forse era la sua lingua madre) non mancano testi in italiano (compresa la Gerusalemme liberata di Tasso e le opere complete di Machiavelli), inglese e tedesco. Quasi trent'anni dopo la morte di Hotton, proprio in Germania e in lingua tedesca uscì un'opera postuma attribuita al botanico olandese. Al piede del frontespizio di Thesaurus phytologicus, pubblicato a Norimberga nel 1738, leggiamo infatti: "di Petrus Hotton, dottore in medicina e prefetto dell'orto botanico dell'Università di Leida". Come chiarisce il chilometrico sottotitolo, è un Kräuterbuch, un erbario farmaceutico, che offre ai lettori la descrizione dettagliata e le "strane qualità, virtù ed eccellenti capacità" delle erbe medicinali provenienti dalle quattro parti del mondo, ma specialmente dall'Europa, con il modo più sicuro di usarle, rivolgendosi non solo a medici e farmacisti, ma anche a guaritori, giardinieri, padri di famiglia, casalinghe e "quei malati che vivono in campagna". Insomma, quanto di più divulgativo possibile, e anche quanto di più lontano dall'immagine di Hotton prudente, lento e metodico autore di una perfettissima Synthaxis herbaria presentatoci da Boerhaave. Più che a Ray o Tournefort e agli altri tassonomisti ammirati da Hotton, l'opera sembra guardare alla tradizione rinascimentale, se non medievale, dei Kräuterbücher, anche se rinnovata con l'inserimento di qualche esotica, come il tabacco e il caffé, con le piante elencate in ordine alfabetico e l'unica divisione in erbacee (prima parte) e arboree o arbustive (seconda parte). Che l'abbia scritta davvero Hotton non è affatto certo; come ipotizza Wijnands, egli potrebbe essere il responsabile dei soli indici, latino e tedesco; in tal caso, il suo nome in copertina è una semplice operazione pubblicitaria dei disinvolti editori-stampatori Johan Leonhard Buggel e Johann Seitz.  Piante acquatiche in pericolo Il nostro è talvolta noto con il nome olandesizzato Pieter Houttuyn, ma si firmò sempre Petrus Hotton o alla latina Hottonus. E come tale Boerhaave gli rese omaggio con la dedica del genere Hottonia, accompagnata da parole commosse: "È giusto affidare con animo pio la memoria, a me sacra, dell'uomo illustre Petrus Hotton, mio predecessore, a tutti coloro che amano e coltivano la sapienza, la virtù e la botanica. Fu infatti egli stesso quanto mai illustre in tutte queste cose. Sottratto ai loro occhi, possano i Mani percepire che sopravvive il grato ricordo di un uomo buono ed insigne". Il genere fu recepito da Linneo fin da Hortus Cliffortianus e poi ufficializzato in Species plantarum. Questo piccolo genere della famiglia Primulaceae comprende solo due specie di piante acquatiche: l'europea ed asiatica H. palustris e la nord americana H. inflata. Chiamata volgarmente violetta d'acqua per i fiori bianchi sfumati di lilla, H. palustris è l'unica primulacea completamente acquatica della nostra flora. Cresce principalmente sommersa, con fusti verde pallido che immettono ad intervalli regolari lunghe radici bianco-argentee che fluttuano nell'acqua e si radicano nel fango del fondo. Le foglie lineari, anch'esse sommerse, si dispongono a pettine su verticilli molto ravvicinati; tra maggio e giugno, emerge dall'acqua lo scapo florale eretto, alto da 20 a 40 cm, che reca un'infiorescenza con verticilli sovrapposti di 3-9 fiori; piuttosto grandi e vistosi, hanno corolle con breve tubo e cinque lobi fusi alla base, da bianche a lilla, con una macchia gialla alla fauce. È presente prevalentemente nell'Europa centrale e settentrionale e ai margini dell'area mediterranea, con colonie disgiunte in Siberia. Vive in acque stagnanti, poco profonde e povere di sostanze nutritive; ovunque è minacciata dalla riduzione dell'habitat naturale, dal drenaggio e dall'eutrofizzazione delle acque. Altro fattore negativo è la distanza tra le diverse colonie, che spesso sono formate da cloni della medesima pianta; in assenza di impollinazione incrociata, garantita da bombi, api o sirfidi, H. palustris può autofecondarsi, ma tende a produrre pochi semi. In Italia è rara e presente occasionalmente nelle regioni centro-settentrionali; è inclusa nella liste delle piante a protezione assoluta delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. È in corso un progetto di reintroduzione in alcune aree piemontesi promosso da A.Di.P.A. Piemonte, che al momento incontra difficoltà per i danni provocati dalle nutrie o castorini. H. palustris è talvolta coltivata come pianta da acquario. Per quest'uso è più frequente la specie americana H. inflata, che sopporta temperature più elevate, essendo originaria degli Stati Uniti sudorientali. Ha fiori minuscoli portati al sommo di una rachide rigonfia, da cui l'epiteto; a differenza della specie europea, che come abbiamo visto è può essere impollinata da vari insetti, è probilmente esclusivamente autogama, con conseguente impoverimento della varietà genetica. Anch'essa è fortemente minacciata dalla distruzione di gran parte dei suoi habitat storici. Si spera tuttavia che, con la reintroduzione dei castori negli Stati uniti orientali, possa esserci una ripresa anche per H. inflata che trova il suo habitat di elezione negli stagni di castori, caratterizzati da acque poco profonde con un livello di acqua costante. Si ritiene anche che i castori, raccogliendo per loro tane il fango di fondo che ne contiene i semi, ne facilitino la dispersione.

0 Comments