|

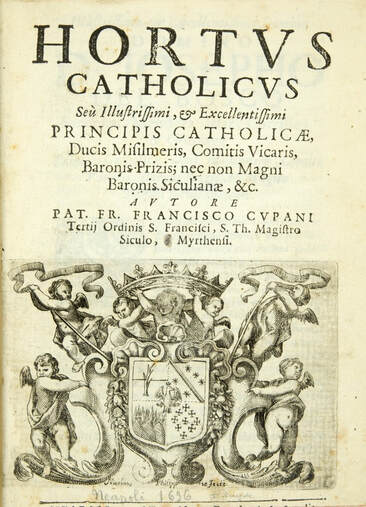

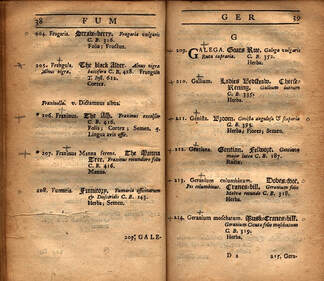

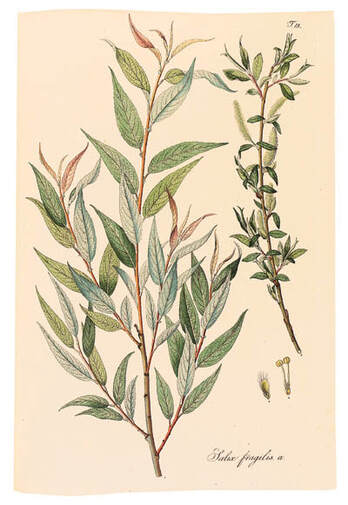

Nel 1696, il frate francescano Francesco Cupani pubblica lo straordinario Hortus Catholicus: è il catalogo delle circa 3000 tra specie e varietà che crescevano nello splendido giardino di Misilmeri, voluto da Giuseppe del Bosco principe di Cattolica. Accanto alle officinali di prammatica, c'erano le specie sicule, molte delle quali raccolte di persona da Cupani, assiduo esploratore della flora dell'isola, e le esotiche più rare, giunte in Sicilia grazie alla rete di corrispondenti italiani e europei abilmente coltivata dal botanico francescano. Rimase invece incompleta e inedita l'ultima opera di Cupani, l'ancor più grandioso Panphyton siculum. Il confratello Plumier volle ricordarlo con il genere Cupania, cui più tardi si affiancò Cupaniopsis. Al suo allievo Bonanno, che tentò di completarne l'opera inedita, è invece toccato il monotipico Bonannia.  Un giardino straordinario e il suo catalogo Intorno al 1690, Giuseppe del Bosco, principe di Cattolica, decise di trasformare in orto botanico il Giardino Grande del suo palazzo di Misilmeri, a una quindicina di km da Palermo; già esistente almeno dal XV secolo, godeva di acque abbondanti grazie a una vicina sorgente. Non conosciamo nei particolari la genesi del progetto, che voleva anzitutto venire in soccorso delle genti bisognose del feudo attraverso la coltivazione di piante medicinali utili, ma è probabile che sia stato determinante l'incontro con il frate francescano Francesco Cupani (1657-1710), che da qualche anno si stava dedicando all'assidua esplorazione della flora siciliana. Nato a Mirto in provincia di Messina, come riferisce egli stesso nel prologo di Hortus Catholicus, Cupani inizialmente studiò medicina a Palermo, appassionandosi soprattutto di botanica; tuttavia a 24 anni entrò nel terzo ordine francescano, e lasciò lo studio della natura per la filosofia e la teologia, che in seguito insegnò prima a Verona poi a Palermo. La passione per le piante, relegata a svago marginale, si riaccese con forza al ritorno in Sicilia, alimentata dalla frequentazione di medici e speziali come Ignazio Arceri, medico del Regio nosocomio palermitano, e l'aromataro Nicola Gervasi (1632-1681), console del Collegio dei farmacisti e autore dell'Antidotarium Panormitanum Pharmaco-Chimico; di quest'ultimo, che Cupani definisce affettuosamente praceptor meus, "mio maestro", egli loda il giardino palermitano ricchissimo di piante rare. Ma la spinta determinante venne dall'esempio di Paolo Silvio Boccone, suo modello e assiduo corrispondente, che lo incoraggiò a proseguire le ricerche sulla flora indigena. Frutto di quattro anni di erborizzazioni, sfidando il caldo estremo dell'estate e i geli dell'inverno, è la prima opera edita di Cupani, Catalogus plantarum sicularum noviter adinventarum, pubblicata a Palermo nel 1692. Sono appena quattro pagine, con una lista di circa 150 piante in ordine alfabetico; secondo l'uso del tempo Cupani si avvale di nomi-descrizione polinomiali; ad esempio, l'attuale Euphorbia pithyusa subsp. cupanii figura come Tithymalus exiguus, pumilus, saxatilis, Portulaceae foliolis, flosculis rubentibus. A conclusione della lista, in una breve nota il francescano esprime la speranza di poter presto pubblicare le immagini delle piante, a meno che non lo faccia per lui il reverendo Silvio Boccone "famosissimo per la competenza erboristica", al quale ha inviato generosamente tutti gli exsiccata "mosso dall'onore della patria". Al momento dell'uscita del catalogo, il principe di Cattolica gli aveva già affidato la realizzazione del giardino di Misilmeri, in cui alle piante medicinali tanto native quanto esotiche si sarebbero affiancate ornamentali, piante esotiche rare, alberi da frutto e orticole. Per le piante medicinali e autoctone, il frate si avvalse della collaborazione di farmacisti ed erboristi come Pietro Citraro e Francesco Scaglione, nonché degli invii di numerosi corrispondenti che vivevano in parti dell'isola non esplorate di persona; ma continuò anche il lavoro sul campo, tanto che già nel 1694 fu in grado di stampare una seconda lista di piante siciliane, Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum, pubblicata sempre a Palermo, in cui le specie e varietà elencate sono salite a 300. Intanto il giardino cresceva grazie alla munificenza del principe, che lo trasformò in un luogo fatato con statue, fontane e addirittura uno zoo con animali esotici; lo circondava un muro coronato da oltre 600 vasi di piante esotiche, quasi un'anticipazione della ricchissima collezione di piante che racchiudevano. A farle arrivare in Sicilia fu una vasta rete di corrispondenti italiani ed europei che Cupani mise insieme forse con la mediazione iniziale di Boccone. Tra i corrispondenti più assidui troviamo infatti uno dei contatti di Padre Silvio, William Sherard, che a sua volta fece da tramite con botanici, appassionati e collezionisti britannici, gli inviò piante esotiche in cambio di semi siciliani, gli procurò libri (tra gli altri, Historia plantarum di John Ray). Determinante per la crescita del giardino fu poi Giovanni Battista Trionfetti, il curatore dell'orto botanico della Sapienza a Roma, che poté far giungere a Misilmeri le novità che affluivano a Roma grazie a gesuiti e sacerdoti viaggiatori. Tra i corrispondenti di Cupani troviamo molti altri grandi nomi della botanica del tempo: lo stesso Ray, Pitton de Tournefort, Caspar Commelin, i tedeschi Johann Georg Volkamer e Johannes Böhm. Questi scambi epistolari, oltre ad arricchire il giardino, consentirono al botanico siciliano di superare l'isolamento di una località periferica e di tenersi aggiornato sui progressi della botanica e sui grandi dibattiti del suo tempo, procurandosi i testi di riferimento indispensabili per catalogare le piante del giardino; nella nota di autorità premessa a Hortus Catholicus, egli elenca ben 90 titoli, tra i quali, oltre a testi già classici della botanica rinascimentale o del primo Seicento, troviamo libri di pubblicazione recente o recentissima, come il catalogo delle piante canadesi di Cornut (1635), Flora sinica di Boym (1656), la Centuria e il Prodromus di Breyne (rispettivamente 1678 e 1680), il catalogo delle piante olandesi di Jan Commelin (1683), i primi sei volumi di Hortus Malabaricus (1678-1686), il catalogo dell'orto botanico di Montpellier di Magnol (citato nella seconda edizione di Hortus Catholicus, e uscito lo stesso anno 1697). Come si vede, si tratta principalmente di cataloghi di orti botanici e di rassegne di flore esotiche: il problema principale che si poneva Cupani, come si evince anche dalla corrispondenza con Sherard, era infatti la corretta identificazione, per evitare di presentare come nuove piante già pubblicate in precedenza. Nonostante la grande mole di piante da identificare e descrivere, già nel 1696 Cupani fu in grado di dare alle stampe la prima edizione di Hortus Catholicus, accompagnata da un primo supplemento e seguita l'anno dopo da un secondo. E' un'opera imponente, che elenca circa 3000 tra specie e varietà; per le identificazioni e le denominazioni, Cupani rimase fedele all'insegnamento di Boccone, scegliendo una soluzione un po' datata: come punto di riferimento principale per l'identificazione dei generi (il concetto, anche se in modo ancora impreciso, si andava ormai affermando) si affidò all'autorità di Robert Morison, e al suo sistema basato sulla fruttificazione (che in qualche modo poteva essergli familiare, visto che anche Castelli, maestro del suo praeceptor Gervasi, si era basato sui frutti); per le specie e le denominazioni, oltre a Morison stesso, all'ancora più datato Pinax di Caspar Bauhin e all'Historia plantarum di Jean Bauhin. Come nelle liste precedenti, anche in Hortus Catholicus le piante si susseguono in ordine alfabetico, da Abies alba a Yucca. Per quelle già note, tipicamente Cupani parte dalla denominazione del Pinax, seguita, se differenti, da quelle di Jean Bauhin e di Morison; la voce si conclude (e questa invece è una novità) con il nome vernacolo siciliano, nel desiderio di allargare la conoscenza delle piante anche a chi non leggeva il latino. A mo' di esempio, ecco la voce iniziale (corrispondente a Abies alba Mill): Abies alba, seu foemina CBP [ovvero Caspar Bauhin Pinax], sive elate Thilia IB [ovvero Jean Bauhin], vulgo Erva di S. Filippu, o Arvulu cruci, Arvulu caccia diavuli. Ovviamente, se la pianta nel Pinax non compare, Cupani ricorre ad una o più altre autorità, ad esempio per l'attuale Hibiscus mutabilis L. a Paul Hermann, Morison e Ferrari: Althaea arborea, Rosea, Sinensis, flore multiplici HLB [Hermann, Hortus logduno-batavus], Althaea arborea, Sinensis Moris. Hist. 2 [Morison, Historia universalis Oxoniensis vol. 2], Rosa sinensis Ferrari Florae cult. vulgo Rosa Indiana. Per le piante non descritte in precedenza, Cupani usa una denominazione polinomiale, costituita dal nome generico seguito da uno o più epiteti. A tale proposito, si è spesso detto che egli abbia anticipato Linneo, facendo largo uso di nomi binomiali. Lasciando da parte i binomi ripresi da Bauhin (che a sua volta è ritenuto l'inventore dei nomi binomiali, ma non li usò in modo sistematico), vediamo se è vero con un esempio, tratto ancora dalla lettera A. Oltre a sei specie di Acetosa già descritte dai Bauhin e/o da Morison, Cupani ne descrive cinque nuove: "Acetosa Nebroides Arisari pallido-virenti folio", "Acetosa peregrina, lanceolata, vesiculis trigonis, venis sanguineis inscriptis", "Acetosa alienigena caule carens, sterilis, radice nimio reptatu, foecunda", "Acetosa lanceolato folio, e basi lata polyfido, Etnensis", "Acetosa montana angusto folio sagittae". Si tratta, evidentemente, di nomi descrizione polinomiali; anzi, nella secondo supplemento, Cupani esprime la sua perplessità di fronte a nomi troppo brevi che, egli teme, impedirebbero il riconoscimento proprio delle specie nuove. Per dirlo in altri termini, la separazione tra denominazione e descrizione, che Linneo stesso raggiungerà solo in Species plantarum, non è ancora avvenuta. Infatti, in Bibliotheca botanica, lo svedese collocò Cupani non certo tra gli innovatori o i sistematici, ma tra i curiosi, ovvero "coloro che raccolsero piante prima del tutto ignote o mal conosciute e le illustrarono con descrizioni e immagini". Il merito maggiore di Cupani sta ovviamente nell'esplorazione della flora siciliana, di cui fu instancabile raccoglitore e descrittore, segnando un passo avanti notevolissimo anche rispetto a Boccone. Da segnalare è anche l'attenzione alle produzioni agricole locali e soprattutto alle varietà delle piante fruttifere, che ne fanno un antesignano della pomologia: ad esempio, sono elencate e puntigliosamente descritte 35 varietà di mandorli, 48 di fichi, 45 di meli, 73 di peri, 48 di viti, 20 di limoni, 21 di aranci, 5 di cedri. Mentre scriveva Hortus Catholicus, Cupani già pensava a un progetto ancora più ambizioso: una vasta opera illustrata che avrebbe fatto conoscere al mondo la natura siciliana, descrivendo non solo le piante, ma anche gli animali, le conchiglie, i fossili, i minerali. Secondo quanto scrive nel prologo della prima edizione di Hortus Catholicus, intorno al 1696 il lavoro era già abbastanza avanzato: erano state incise 600 delle 800 lastre di rame previste (a pagarle fu evidentemente il generoso principe di Cattolica, che contava di trarre gloria europea dal munifico investimento); per quanto riguarda le piante era sua intenzione specificarne la denominazione secondo le indicazioni dei Bauhin e di Morison, il luogo di origine, le proprietà officinali, l'etimologia, i sinonimi in latino, il nome volgare, il segno celestiale, l'astro dominante e l'epoca più indicata di raccolta. Nel supplemento dell'anno successo, ci informa che ormai le lastre erano tutte pronte e il manoscritto a buon punto, tanto che contava, Dio volendo, di completarlo in pochi mesi. Ma, evidentemente, Dio non volle: il lavoro di raccolta e verifica si prolungò più del previsto e nel 1710 Cupani morì prematuramente, a poco più di cinquant'anni, lasciando l'opera incompleta. Torneremo più avanti sulla sorte di quell'opera sfortunata, per soffermarci sulle vicende successive del giardino di Misilmeri. Morto Cupani, che lo aveva fondato e diretto per quasi vent'anni, la direzione passò successivamente a due suoi collaboratori, Pietro Citraro e Francesco Scaglione. Nel 1714 ricevette la visita di Vittorio Amedeo II, appena divenuto re di Sicilia. Tuttavia nel 1721 Giuseppe del Bosco morì senza lasciare eredi diretti, e le proprietà e i feudi passarono al figlio di una sorella, Francesco Bonanno del Bosco. Nel corso del Settecento, i Bonanno sperperarono il patrimonio familiare. A risentirne fu anche lo splendido ma dispendioso giardino, via via sempre più trascurato. Intorno alla metà del secolo, ebbe ancora un sussulto, grazie all'arrivo da Padova dell'abile capo giardiniere Giovanni Maria Lattini, ma quando questi lasciò l'incarico, insoddisfatto del salario, il declino divenne inarrestabile. Nel 1785, all'atto della fondazione dell'orto botanico di Palermo, con il benestare del principe in carica, 2000 piante tra le più rare furono espiantate e traslate nel nuovo giardino, insieme a vasche di marmo, sedili di pietra e altro materiale. Da quel momento dell'antico Hortus Catholicus del principe Giuseppe del Bosco e di Francesco Cupani rimase solo il ricordo.  Da Cupania a Cupaniopsis A testimoniare il ruolo di Cupani nella scoperta delle piante sicule sono le diverse specie che lo ricordano nell'epiteto, come Colchicum cupanii, Genista cupanii, Aira cupaniana e la già citata Euphorbia pithyusa subsp. cupanii. Tributo alla fama europea del giardino e del suo creatore è invece la dedica del genere Cupania da parte di Plumier, che cita il giardino "ricchissimo di piante fatte venire dalle più remote contrade del mondo" nonché il suo "ordinatissimo catalogo". Poi validato da Linneo, il genere Cupania, della famiglia Sapindaceae, esclusivo dell'America tropicale, dal Messico all'Argentina, con centro di diversità in Brasile, comprende circa 60 specie di alberi e arbusti, che vivono in vari habitat, dalle foreste stagionalmente aride alle foreste pluviali. Benché presentino sia fiori femminili sia fiori maschili sulla stessa pianta, sono funzionalmente dioiche e poligame, poiché i fiori staminati (maschili) e quelli nettariferi (femminili) si aprono in momenti diversi. Hanno foglie composte alternate, con nervature molto evidenti, generalmente coriacee, spesso con faccia superiore glabra e inferiore tomentosa; i fiori, piccoli, con cinque petali e cinque sepali, sono raccolti in grandi infiorescenze spesso molto ramificate e sono seguiti da capsule che contengono semi arillati. Tra le specie di maggiore diffusione, citiamo C. cinerea, originaria delle foreste umide dalla Costa Rica al Brasile, a volte coltivata come ornamentale; particolarmente notevoli i frutti, che a maturazione si aprono formano una stella coriacea con al centro semi neri avvolti in un arillo aranciato. Per la sua chioma elegante, è spesso utilizzata nelle alberature anche C. vernalis, diffusa dalla Bolivia al Brasile e all'Argentina settentrionale. A celebrare indirettamente Cupani, si è aggiunto il genere Cupaniopsis ("simile a Cupania"), stabilito da L.A.T. Radlkofer nel 1879. Anch'esso appartenente alla famiglia Sapindaceae, raggruppa una quarantina di specie di alberi e arbusti diffusi in Nuova Guinea, in Australia e nelle isole del Pacifico; ricorda Cupania per le foglie composte e i frutti a capsula. Purtroppo molte piante di questo genere, endemiche di piccole aree, sono minacciate, in pericolo di estinzione o addirittura già estinte, come C. crassivalvis della Nuova Caledonia, dichiarata estinta nel 1998. La specie più nota è l'australiana C. anacardioides, nota con il nome vernacolare tuckeroo. E' un piccolo albero originario delle foreste litoranee dell'Australia orientale e settentrionale. Più che al momento della fioritura, diventa spettacolare al momento della fruttificazione, quando produce grandi grappoli di capsule aranciate che si aprono in tre lobi, rivelando i semi scuri ricoperti da un arillo arancio brillante; sono appetiti da numerose specie di uccelli. Per la sua bellezza, anche questa specie è spesso utilizzata nelle alberature stradali, soprattutto nelle zone costiere vista la sua tolleranza alla salinità.  Un'opera maledetta e una pianta tossica Per concludere, resta ancora da raccontare della sorte dell'ultima opera inedita di Cupani. Nel 1713, probabilmente per volontà del principe, sotto il titolo Panphyton siculum vennero stampate le sole immagini, con una tiratura di poche copie (se ne conoscono in tutto sette), per altro diverse tra loro, tanto da fare pensare a prove di stampa. I manoscritti furono invece affidati, perché li completasse e li preparasse per la stampa, al farmacista Antonio Bonanno, nei testi d'epoca spesso chiamato Antonino, figlio di Vincenzo, uno dei collaboratori di Cupani, e di una figlia di Nicola Gervasi (per questo motivo, è anche noto come Bonanno Gervasi). Bonanno riuscì a rivedere e predisporre un primo volume, con 187 tavole, che fu stampato nel 1719, ma lo stesso anno morì. Come abbiamo già visto, nel 1721 morì anche il principe, e con la sua morte ebbe fine ogni tentativo di pubblicare quell'opera sfortunata. I manoscritti furono ereditati da un'altra famiglia di farmacisti imparentata con i Bonanno, i Chiarelli, che custodirono gelosamente una copia di Panphyton Siculum in quattro volumi, appartenuta a Antono Bonanno con le sue annotazioni manoscritte, e 16 volumi di note manoscritte di Cupani. Desideravano pubblicarli, ma mancavano le risorse finanziarie. Il momento giusto sembrò arrivare quando entrarono in contatto con il botanico statunitense Rafinesque, che visse in Sicilia dal 1805 al 1815. Deciso a far risorgere il Panphyton, da lui ribattezzato Panphysis sicula, fece approntare copie delle incisioni e cercò di coordinare i suoi sforzi con quelli dei Chiarelli, ma poi anche lui dovette rinunciare. Nel 1815, quando ripartì dall'America, portò con sé le 121 tavole di incisioni che era riuscito a far preparare; al largo del Connecticut si inabissarono nelle acque dell'oceano, insieme alla biblioteca di Rafinesque e circa 60 casse di collezioni; il botanico salvò la vita, ma dovette ricominciare dal nulla. Non stupisce che egli abbia voluto ricordare il tentativo dell'altrettanto sfortunato Bonanno; nel 1814 pubblicò su un giornale siciliano, Specchio delle scienze, il genere Bonannia (Sapindaceae) con queste parole "Questo genere ha gran somiglianza con Cupania [...]; gli ho perciò dato il nome di Bonannia in onore di Antonino Bonanni Gervasi, discepolo ed illustratore del P. Cupani, e del P. Filippo Bonanni gesuita, autore di una conchilogia". Pubblicato su una rivista locale, il nuovo genere passò inosservato. Come nomen rejicendum, è oggi sinonimo di Blighia. Nel 1826, fu la volta del boemo Presl che in Flora Sicula creò un secondo genere Bonannia (Brassicaceae), in onore tanto di Vincenzo quanto di Antonio Bonanno "coetanei e discepoli del reverendo Cupani". Oggi è sinonimo di Brassica. Infine, nel 1843 Gussani in Florae Siculae Synopsis creò un terzo genere Bonannia (Apiaceae); anche se non lo cita esplicitamente, il riferimento a una tavola del volume curato da Bonanni, fa presumere che il dedicatario sia sempre lui; benché sia l'ultimo arrivato, fu accettato dalla comunità scientifica ed è tuttora valido come nomen conservandum. Si tratta di un genere monotipico, rappresentato dalla sola B. graeca, una rara erbacea dei pascoli montani aridi, presente in Sicilia dal Messinese al Palermitano, in Calabria nella Sila e nel Pollino e in poche località sparse in Grecia e nell'Egeo. E' un'erbacea perenne, alta fino a 30 cm, con foglie basali lanceolate e foglie cauline ridotte a guaine, e fiori gialli riuniti in ombrelle. Tutta la pianta emana una resina giallastra tossica, che può causare la morte degli agnelli.

0 Comments