|

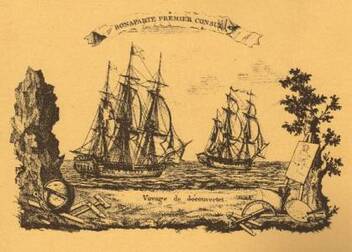

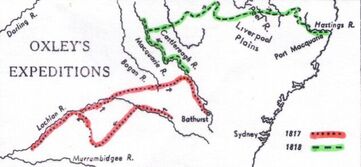

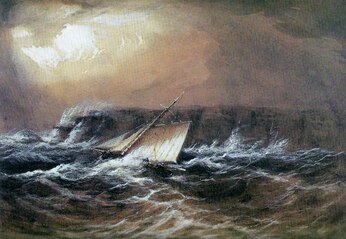

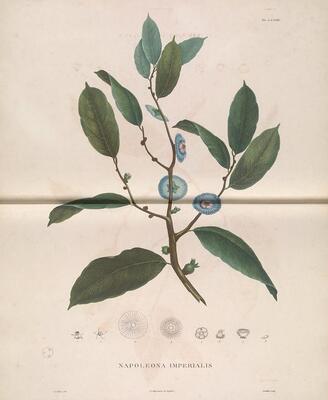

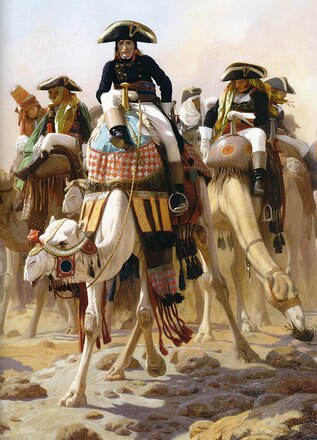

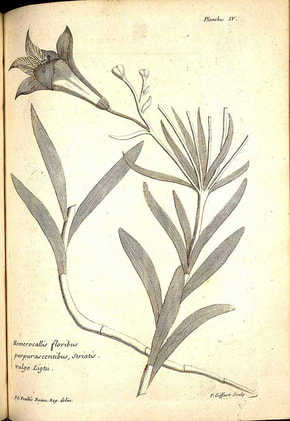

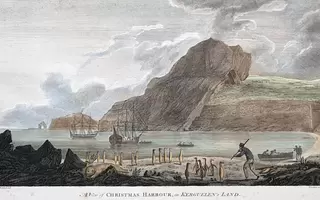

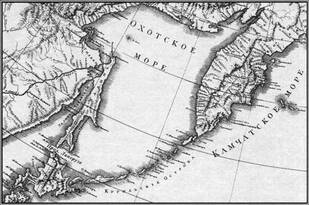

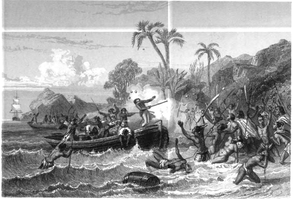

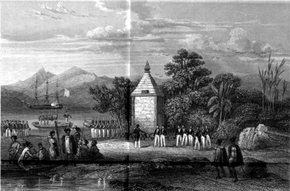

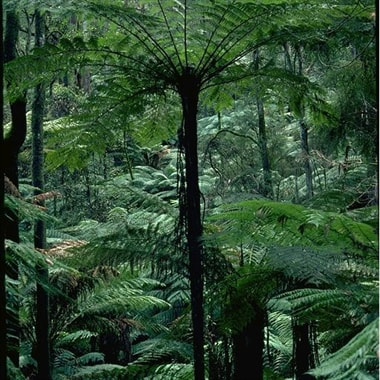

Il "Viaggio di scoperta alle Terre australi", più noto come "Spedizione Baudin", avrebbe dovuto assicurare la gloria scientifica della nuova Francia di Napoleone; invece, nonostante gli indubbi successi, con la ricognizione di ampi tratti delle coste australiane e la raccolta di migliaia di esemplari, è passato alla storia come una spedizione maledetta. Defezioni, malattie e morti ne falcidiarono l'imponente équipe scientifica: alla partenza da Le Havre, a bordo del Géographe e del Naturaliste, senza contare uno stato maggiore di una sessantina di eccellenti ufficiali, diversi dei quali recentemente diplomati dell'Ecole polytechnique, c'erano ventidue tra scienziati e artisti; alla partenza da Mauritius alla volta dell'Australia, il secondo gruppo si era ridotto a quattordici (contando anche due artisti reclutati nel frattempo); alla partenza da Port Jackson per la seconda parte della spedizione, erano diventati nove. In Francia ne tornarono solo sei, tre dei quali morirono nel giro di pochi anni in seguito alle malattie contratte durante il viaggio. Dunque, un vero disastro sul piano umano, non compensato dai risultati scientifici, imponenti ma in gran parte rimasti inediti. Occorreva un capro espiatorio, e fu facilmente trovato nel capitano Baudin: un outsider ammesso da pochissimo nella marina militare, dopo aver servito per anni una potenza nemica, per di più impossibilitato a difendersi, essendo morto lui stesso durante il viaggio. A costruire la leggenda nera provvidero solerti gli autori della relazione ufficiale, prima lo zoologo Péron poi l'ufficiale Louis de Freycinet, che per motivi diversi nutrivano astio nei confronti dello sventurato comandante. Solo in anni relativamente recenti, la pubblicazione del giornale di bordo di Baudin ha permesso di riequilibrare un poco quel quadro. Eppure, i risultati erano sotto gli occhi di tutti: nel parco della Mailmaison scorrazzavano canguri ed emù e cigni neri si dondolavano sul laghetto, mentre i giardini e i viali di Francia incominciavano a popolarsi di eucalipti e di mimose, germinate dai semi giunti dall'Australia. Tra ufficiali-cartografi e scienziati, contando sia quelli che rimasero fino alla fine sia quelli che lasciarono la spedizione, sono almeno una dozzina quelli che hanno ricevuto l'onore di un genere botanico; due soli sono validi, e per una strana coincidenza ricordano due dei salvati tornati a Le Havre a bordo del Géographe: l'ultimo comandante, Pierre Bernard Milius, colui che lo riportò in Francia dopo la morte di Baudin, e l'unico tra i giardinieri o botanici rimasto fino alla fine: il ragazzo giardiniere Antoine Guichenot, sedicenne quando lasciò Le Havre. La spedizione si sfilaccia: Le Havre-Ile de France Dopo il successo della spedizione della Belle Angelique e la trionfale partecipazione alla Festa della libertà, Nicolas Baudin, che ormai godeva della stima e dell'amicizia di Antoine Laurent de Jussieu, il direttore del Museum National, propose al Direttorio una missione scientifica più ambiziosa: niente meno che la circumnavigazione del globo, per rinnovare la gloria del viaggio di Bougainville in salsa repubblicana. Sempre a corto di quattrini, il Direttorio tergiversò, finché Baudin e i suoi sponsor del Museum tornarono alla carica con il nuovo padrone della Francia, Napoleone Bonaparte. Il primo console ricevette il capitano e una delegazione dell'Institut national des sciences et des arts, approvò il progetto, ma fissò una meta e un compito più circoscritti: l'esplorazione e la mappatura delle coste meridionali, occidentali e settentrionali della Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Non di meno, per il numero di persone coinvolte e l'ampiezza degli obiettivi scientifici, che oltre alla cartografia includevano mineralogia, astronomia, zoologia, botanica ed etnografia, si trattava di un'impresa grandiosa, che avrebbe dovuto sancire la preminenza scientifica della nuova Francia. Nulla fu lasciato al caso. Una commissione, che comprendeva molti dei più bei nomi del Museum, stilò precise istruzioni (quelle antropologico-etnografiche furono scritte da Cuvier), l'itinerario venne fissato nei minimi particolari, furono allestite due corvette di recente fabbricazione, la Galathée et la Menaçante, prontamente ribattezzate Géographe e Naturaliste, cui venne aggiunto un ponte per ricavare spazio per le provviste, le attrezzature e il personale scientifico, costituito da ben 22 tra scienziati, giardinieri e artisti. La attrezzature erano all'ultimo grido e comprendevano persino un alambicco per distillare e rendere potabile l'acqua marina. Si era in guerra, e fu necessario ottenere il beneplacito dell'Inghilterra, che fu concesso grazie alla mediazione di Joseph Banks, anche se lui stesso e la Royal Navy temevano che dietro quella facciata scientifica si nascondessero mire coloniali; ecco perché venne immediatamente allestita una contro-spedizione, quella del capitano Matthiew Flinders sull'Investigator, con la missione dichiarata di mappare le coste dell'Australia e quella segreta di sorvegliare i francesi. Il Géographe e il Naturaliste salparono da Le Havre il 19 ottobre 1800. A bordo del Géographe, comandato da Nicolas Baudin con l'assistenza del capitano di fregata Alexandre Le Bas de Sainte Croix, c'erano 118 uomini, tra ufficiali (tra i quali vale la pena di segnalare almeno il figlio di Bougainville Hyacinthe e Henri de Freycinet), marinai, personale di bordo, e un'équipe scientifica che comprendeva il geografo Charles-Pierre Boullanger, l'astronomo Frédéric Bissy, il mineralogista Louis Depuch, gli zoologi René Maugé, Stanislas Levillain e François Péron, il botanico Jean Baptiste Leschenault de La Tour, i giardinieri Anselme Riedlé, Antoine Sautier e Antoine Guichenot, gli artisti Louis Lebrun e Jacques Gerard Gilbert. Erano invece 120 le persone imbarcate sul Naturaliste, comandato dal capitano di corvetta Jacques Félix Hamelin des Essarts con l'assistenza del secondo Pierre Bernard Milius; tra gli ufficiali, il minore dei Freycinet, Louis; l'équipe scientifica comprendeva il geografo Pierre Ange Faure, il mineralogista Joseph Charles Bailly, l'astronomo Pierre-François Bernier, gli zoologi Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, i botanici Jacques Delisse e André Michaux, assistito dai giardinieri Jean François Cagnet e Merlot (un ex schiavo nero quattordicenne che Michaux aveva portato con sé dagli Stati Uniti), l'artista Michel Garnier. Sul Géographe, fin dall'inizio si creò un solco tra Baudin e i suoi ufficiali: quasi tutti di origine aristocratica, giovani, ambiziosi, diversi di loro da poco diplomati all'École polytechnique, mal tolleravano un comandante venuto dalla marina mercantile, che oltre tutto aveva servito per anni sono bandiera nemica; il carattere chiuso e autoritario di Baudin non aiutava. Il 2 novembre le navi gettarono l'ancora a Tenerife, dove si trattennero undici giorni. Michaux fu ospite di Broussonet, sull'isola in qualità di commissario delle relazioni commerciali del governo francese, che informò i compatrioti dell'imminente partenza per l'Europa di un battello con prigionieri inglesi; alcuni marinari ne approfittarono per disertare. Ma soprattutto nacquero le prime tensioni tra Baudin e i naturalisti: dopo qualche giorno passato a fare entusiasmanti raccolte, furono trattenuti a bordo in attesa di un'imminente partenza che però veniva rinviata di giorno in giorno. Eppure l'ordine non valeva per gli antichi compagni di Baudin sulla Belle Angélique, il giardiniere Riedlé e gli zoologi Maugé e Levillain. Le navi lasciarono Tenerife il 13 novembre, con qualche inconveniente dovuto alla maggiore lentezza del Naturaliste e alla difficoltà di allineamento tra le due navi. Al largo di Madera, il Géographe fu fatto segno di un colpo di cannone da un vascello spagnolo, che lo aveva scambiato per una nave britannica. Fu forse il rischio di altri incontri pericolosi a far optare Baudin per una rotta più prossima alla costa africana, anziché quella consueta più vicina alla costa brasiliana (alcuni però pensano a una scelta obbligata, dovuta alla caduta degli alisei); rallentata dalla bonaccia, la navigazione si allungò di un mese e mezzo. Con due conseguenze disastrose: il moltiplicarsi di casi di scorbuto e il crollo della fiducia nelle capacità marinare del comandante. Il Capo di Buona speranza venne avvistato solo a metà gennaio, senza farvi scalo. Dopo aver superato una tempesta, l'Ile de France fu raggiunta il 16 marzo 1801, con due mesi buoni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Qui le navi avrebbero dovuto esser rifornite di viveri e attrezzature, rifiutati però dalle autorità locali che avevano i magazzini sguarniti e temevano un attacco inglese. Baudin fu costretto a ricorrere a un prestito garantito dal console danese. Molti degli uomini erano malati, quasi tutti erano scontenti. A rompere gli indugi fu forse l'esempio di André Michaux. Il vecchio botanico, contrariato dalle regole d'ingaggio che stabilivano che le raccolte sarebbero appartenute esclusivamente allo Stato, diede le dimissioni, seguito dai suoi aiutanti Merlot e Cagnet. Dichiarandosi malati, lo imitarono l'astronomo Bissy, gli zoologi Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, il farmacista e botanico Jacques Delisse e tutti gli artisti. Baudin, che non credeva più di tanto a queste malattie più o meno diplomatiche, non li rimpianse, accontentandosi di trasferire Bernier sul Géographe e di sostituire gli artisti con due giovani di talento che si erano imbarcati come aiuto-cannonieri, Charles Alexandre Lesueur e Nicolas Martin Petit. Gli spiacque molto di più la diserzione di ventun marinai.  Malattia a bordo: Ile de France-Port Jackson È dunque con l'équipe scientifica dimezzata e gli effettivi ridotti che la spedizione riparte il 25 aprile 1801. Eccetto due giorni di tempesta, la navigazione è tranquilla e sospinta da venti favorevoli; la costa australiana è avvistata all'altezza del Capo Leuwen il 27 maggio. A causa del ritardo accumulato, Baudin ha infatti deciso di iniziare le ricognizioni non dalla Tasmania, secondo le istruzioni del Ministero della marina, ma dalla costa occidentale. Il primo contatto dei naturalisti con la terra australiana è nei pressi del capo che viene battezzato Naturaliste (31 maggio): i francesi si stupiscono nel vedere come una terra così arida ospiti una tale varietà di alberi e arbusti. Viene quindi esplorata la baia battezzata Géographe, dove va perduta una lancia e annega un marinaio. Il 10 giugno una tempesta separa le due navi. Avendo mancato i diversi punti d'incontro, non si riuniranno fino a Timor. Il Géographe esplora la costa tra Shark Bay e il North-West Cape, e in particolare l'isola Bernier dove l'attivissimo capo giardiniere Riedlé fa molte raccolte interessanti; poi, con diversi casi di scorbuto a bordo e provviste al lumicino, fa vela per Timor dopo getta l'ancora il 22 agosto. Il Naturaliste invece esplora a fondo la foce dello Swan river e le isole adiacenti, poi anch'esso si dirige a Timor, dove giunge un mese dopo l'ammiraglia. Lo scalo a Timor è necessario per rifornire la nave, ma notoriamente pericoloso. Molti si ammalano di dissenteria e muoiono sei uomini, tra cui il capo giardiniere Riedlé. Quando le navi lasciano Timor, il 13 novembre, i malati a bordo sono molti; tra di loro anche Leschenault, che è stato trasferito sul Naturaliste. Con grande gioia di Baudin, deve invece rimanere a terra il suo detestato secondo Le Bas de Sainte Croix, rimasto ferito in un duello contro l'ingegnere Ronsard. Lo sostituisce il maggiore dei Freycinet, Henri, Ora la spedizione fa rotta verso la Terra di van Diemen (ovvero la Tasmania). Prima di raggiungerla, sul Géographe si contano altri sette morti, tra cui il giardiniere Sautier (15 novembre) e lo zoologo Levillain (23 dicembre). Il 13 gennaio 1802 le due navi navigano lungo il Canale d’Entrecasteaux che separa la Tasmania dall'isola Bruny, dove gettano l'ancora. Il giorno dopo incontrano per la prima volta un gruppo di aborigeni. Iniziano a mappare accuratamente le coste sud-orientali dell'isola. Il 18 gennaio gettano l'ancora nella Great Oyster Bay, sulla costa occidentale di Maria Island. Qui muore e viene sepolto Maugé, che non si è mai ripreso; è un grave colpo per il comandante che con lui perde l'ultimo compagno della Belle Angelique e forse l'unico amico. Il 27 febbraio le due navi lasciano l'isola e fanno rotta a nord per continuare la ricognizione della costa orientale della Tasmania. Il 6 marzo un canotto con il geografo Boullanger, l'aspirante Maurouard e sei marinai è incaricato di rilievi più ravvicinati, ma a causa del cattivo tempo perde il contatto con il Géographe; tre giorni dopo, è recuperato dal brigantino inglese Harrington, che porta i francesi a bordo del Naturaliste, il quale a sua volta ha perso di vista l'altra nave. Come in precedenza, anche questa volta tutti i punti d'incontro verranno mancati, a partire da quello di Waterhouse, dove le due corvette passano il 19 marzo, a poche ore di distanza, senza riuscire a vedersi a causa della nebbia. Non si incontreranno più fino a Port Jackson (Sidney). Dopo qualche giorno di tempo tempestoso, Hamelin riprende i rilievi della costa orientale della Tasmania; ne parte il 7 aprile, e dopo aver fissato la posizione del Wilson Promontory e mappato la costa di Western Port, essendo a corto di viveri e acqua, fa rotta per Port Jackson dove getta l'ancora il 26 aprile. Ne riparte il 18 maggio, ma non avendo potuto doppiare la Tasmania a causa del cattivo tempo, vi rientra il 28 giugno. Invece Baudin, navigando verso nord, il 27 marzo ha raggiunto il Wilson Promontory e ha proseguito esplorando da est a ovest la costa meridionale dell'Australia. L'8 aprile si vede arrivare incontro un'altra nave: pensa si tratti del Naturaliste, invece è l'Investigator di Matthew Flinders: ovviamente, il capitano inglese sa benissimo che i francesi potrebbero essere da queste parti, e a ogni buon conto ordina di armare i cannoni, ma fa anche issare la bandiera bianca. I due capitani ignorano che pochi giorni prima (il 25 marzo) è stata firmata la pace d'Amiens; per quanto ne sanno, i loro paesi sono in guerra. Ma dopo tutto comandano una missione scientifica. L'Investigator affianca il Géographe e Flinders sale a bordo, i due capitani si salutano cordialmente e scambiano informazioni sulle loro rispettive scoperte. Un secondo incontro si avrà il mattino dopo. Il punto d'incontro (a 5 miglia dalla costa meridionale dell'Australia di fronte all'attuale Adelaide) sarà battezzato da Flinders Encounter Bay. Nonostante l'entusiasmo per aver incontrato un collega che stima e di cui conosce l'abilità di cartografo, Baudin è certo deluso per aver scoperto di non essere il primo ad aver mappato la costa meridionale dell'Australia, per altro solo per un breve tratto. Quindi la navigazione riprende. Poco dopo l'incontro con gli inglesi, nel golfo di St Vincent la nave è sballottata da onde così violente che Baudin lo ribattezza Golfe de la Mauvaise. Il 25 aprile il Géographe tocca le isole St Peter e St Francis, mappa la costa est della penisola Eyre, finché la scarsità di viveri e le malattie che continuano a imperversare a bordo convincono Baudin a raggiungere Port Jackson; il cattivo tempo lo costringe a prendere la rotta più lunga e difficile che contorna la Tasmania. Arriverà a Port Jackson il 20 giugno; il 28 le due corvette si riuniscono dopo quasi quattro mesi di separazione.  Ritorno: Port Jackson-Ile de France-Francia Accolti ospitalmente dagli inglesi (nonostante qualche tensione in occasione del decennale della Repubblica il 22 settembre 1802), i francesi si fermano a Port Jackson per quasi cinque mesi. A corto di uomini per le morti e le malattie, Baudin decide di acquistare una nave più piccola e più adatta ai rilievi oceanografici, la Casuarina (così chiamata dal legname usato per costruirla) e di rinviare in Francia il Naturaliste, con a bordo le carte, le memorie, le osservazioni scientifiche e le collezioni fatte nella prima parte del viaggio. A preparare le piante vive è il giovanissimo apprendista giardiniere Antoine Guichenot (sedicenne al momento della partenza, ora deve avere circa diciotto anni), l'unico rimasto dopo la defezione o la morte dei suoi quattro compagni. Nonostante i pochi anni, è solerte e capace, ed accompagna Baudin a bordo del Naturaliste per un'ultima ispezione quando il comandante vi sale per impartire a Hamelin dettagliate raccomandazioni su come trattare quel traporto tanto fragile quanto prezioso. Le tre navi lasciano insieme Port Jackson il 18 novembre; il 6 dicembre gettano l'ancora in una baia dell'isola King che appare letteralmente ricoperta di leoni marini, da cui il nome Sea Elephant Bay; agli occhi dei francesi, l'isola, con la sua vegetazione lussureggiante, la ricchezza di acqua e l'abbondanza di animali, è un vero paradiso terrestre. Péron, Lesueur, Guichenot e Leschenault, che si è riunito agli amici, sono ovviamente i più entusiasti, e vi si attardano alcuni giorni, mentre il Géographe è tenuto al largo dal cattivo tempo. Nel frattempo la Casuarina, comandata dal più giovane dei fratelli Freycinet, è stata inviata ad esplorare le isole Hunter. L'8 dicembre, mentre il Naturaliste si prepara alla partenza, arriva da Port Jackson la Cumberland, comandata dal capitano Charles Robbins, spedita dal governatore King per accertarsi che i francesi non abbiano l'intenzione di preparare un insediamento in Tasmania. Hamelin viene a sapere da uno degli uomini di Robbins che loro stessi hanno lo stesso compito, ma non ne informa Baudin. Poco dopo c'è l'addio definitivo. Il Naturaliste arriverà a le Havre il 7 giugno 1803, dopo essere stato trattenuto per breve tempo dagli inglesi a Portsmouth. Il 15 dicembre, nel corso delle manovre d'attracco nella Sea Elephant Bay, il Géographe perde una lancia. Riuscirà ad ancorarsi e a recuperare i naturalisti solo il 25 dicembre. Due giorni dopo si riunisce con la Casuarina e i due vascelli procedono insieme fino all'isola dei Canguri (scoperta l'anno prima da Flinders), di cui cartografano la costa meridionale. Quindi la Casuarina va ad esplorare i golfi St Vincent e Spencer, mentre il Géographe è all'ancora all'Eastern Cove, con gli uomini impegnati nella costrizione di una nuova lancia; ne parte il 1 febbraio 1803 e fa vela verso ovest; alle due è segnalata, in direzione opposta, la Casuarina: Freycinet non vira per seguire il comandante, e le due navi rimarranno separate per due settimane. Raggiunta la costa del continente nei pressi di Streaky Bay, il 7 febbraio il Géographe getta l'ancora a Denial Bay; durante la sosta di quattro giorni per i rilievi cartografici, i naturalisti hanno modo di incrementare le loro raccolte. Intanto la Casuarina ha visitato alcune delle isole Nuyts, per poi dirigersi verso il King George Sound, dove il 17 febbraio le due navi si riuniscono. L'area viene attentamente mappata, permettendo di nuovo ai naturalisti di scendere a terra. E' forse il luogo dove Guichenot e Leschenault fanno le raccolte più abbondonati. Il 20 febbraio, il sotto-luogotenente Ransonnet, che sta esplorando un tratto di costa, incontra la nave baleniera americana Union il cui comandante il giorno dopo fa visita a Baudin; in ricordo di questo incontro, la baia verrà denominata Two People Bay. Il 1 marzo la spedizione lascia il King George Sound, per doppiare il capo Leuwen e risalire la costa occidentale dell'Australia. Le due navi si perdono ancora una volta di vista, finché il 13 marzo si ritrovano alla Rottnest Island, fissata come punto d'incontro. Proseguono insieme fino a Shark Bay, dove Péron, Lesueur e Guichenot fanno notevoli raccolte, quindi esplorano la costa dal North-West Cape a un gruppo di isole, ribattezzato Bonaparte Archipelago. Alla fine di aprile, Baudin, già assai malato di tubercolosi, decide di dirigersi a Timor, per caricare acqua e rifornimenti. Vi arrivano il 6 maggio e ne ripartono il 3 giugno; Leschenault, anch'egli gravemente malato, viene lasciato a terra. Le due navi si dirigono a sud est, per iniziare la ricognizione della costa settentrionale dell'Australia, che esplorano fino all'altezza dell'isola Melville; il 5 giugno Bernier muore per una febbre contratta a Timor. L'equipaggio è sfinito, l'acqua sempre più scarsa, il comandante quasi in fin di vita: il 7 luglio, si rassegna a mettere fine alla spedizione e a tornare in Francia via Mauritius. Il Géographe vi arriva il 7 agosto, seguito il 12 dalla Casuarina, da cui era stato separato per l'ennesima volta da una tempesta. Il 16 settembre Baudin muore e viene sepolto con gli onori dovuti al suo rango, ma poco rimpianto dai suoi uomini. La Casuarina viene disarmata e venduta; uomini, attrezzature e raccolte vengono trasferite sul Géographe, che affronta l'ultimo tratto di viaggio sotto il comando di Pierre Bernard Milius. Nel maggio 1802 il secondo di Hamelin era stato lasciato malato a Port Jackson. Prima dell'arrivo del Géographe e del ritorno del Naturaliste, si era imbarcato per Canton e da qui nel febbraio 1803 aveva raggiunto l'Ile de France. Tra gli ufficiali della spedizione, è il più anziano, per questo viene preferito (con grande disappunto di quest'ultimo) al secondo di Baudin, Henri de Freycinet. Con un grande carico di collezioni portate da Timor e dalla Nuova Olanda o procurate in loco, il Géographe lascia il porto di Saint Louis il 16 dicembre, per terminare il suo viaggio a Lorient il 25 marzo 1804. Altre piante vengono aggiunte durante lo scalo al Capo di Buona Speranza.  Bilancio: disastro o successo? Il disastro umano, con la morte del comandante, di metà dei membri dell'équipe scientifica e di un decimo dell'equipaggio (una percentuale per altro non inconsueta nei viaggi oceanici dell'epoca) ha finito per eclissare i risultati geografici e scientifici della spedizione, che furono notevolissimi ma rimasero poco noti perché molto parzialmente pubblicati. Lo scopo principale della missione, rilevare le coste sud, ovest e nord dell'Australia, visitando le aree ancora ignote e rettificando le carte, era stato raggiunto almeno per la costa est della Tasmania, la costa ovest e ampi tratti della costa meridionale dell'Australia. A sancire questi risultati, la pubblicazione nel 1811 della cosiddetta "carta di Freycinet", inclusa nella seconda parte dell'Atlante storico che accompagna la relazione ufficiale del viaggio, scritta da Péron e Louis de Freycinet. Tuttavia, la spedizione di Baudin si intrecciò con quella di Flinders, con uno strascico di polemiche sulla priorità delle scoperte tra francesi e britannici che oscurò in parte anche questo successo. Per le scienze naturali, i contributi maggiori riguardano la zoologia e l'antropologia, e si devono alla stessa persona, François Péron. Con la defezione di Bory de Saint Vincent e Dumont e la morte di Levillain e Maugé, questo giovane allievo di Cuvier (aggregato alla spedizione soprattutto per le ricerche antropologiche), divenuto il solo zoologo della spedizione, dovette estendere il suo campo d'indagine alla biologia marina (il suo settore d'elezione), alle osservazioni metereologiche e all'intera fauna, Era un vero personaggio romantico (basti pensare che si era imbarcato in seguito a una delusione amorosa), con un carattere focoso e appassionato, ambizioso e ribelle che, spinto dal suo zelo di conoscenza, spesso si trovò in conflitto con Baudin. Preso dalla foga dell'esplorazione, tendeva a trascurare ogni prudenza e ad allontanarsi rischiando di perdersi e di ritornare ormai esausto e sulla soglia della disidratazione. Una di queste imprese (che ebbe come teatro la penisola della Shark Bay che oggi porta il suo nome e ospita il François Péron National Park) portò all'esasperazione il capitano Baudin che il 19 marzo 1803 scrisse sul giornale di bordo: "E' la terza scappata di questa natura che combina il nostro colto naturalista, ma sarà anche l'ultima, perché non gli permetterò più di scendere a terra, a meno che io stesso sia sulla stessa barca". Con l'aiuto dei disegnatori Lesueur e Petit, Péron mise insieme una collezione di 100.000 esemplari di 4000 specie diverse di cui 2500 nuove per la scienza. Impegnato nella stesura della relazione ufficiale della spedizione e morto pochi anni dopo il ritorno in Francia (durante la spedizione anche lui si era ammalato di tubercolosi), non poté catalogare e pubblicare le sue raccolte, che tuttavia diedero un contributo fondamentale alla conoscenza della fauna australiana, di cui poterono usufruire Lamarck e gli autori del Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle. Molto importanti anche le sue osservazioni antropologiche, soprattutto sui popoli aborigeni della Tasmania, che di lì a pochi anni sarebbero stati quasi totalmente sterminati dalle malattie e da una guerra genocida. Di fronte all'immensità delle collezioni del prorompente zoologo, quelle botaniche sembrano passare in secondo piano; anch'esse non furono pubblicate né dell'unico botanico sopravvissuto, Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (tornato in Francia solo nel 1807) né da La Billardière, cui furono affidate come esperto di flora australiana. In realtà, erano di notevole importanza e hanno lasciato una traccia tangibile nel paesaggio francese (e non solo). Secondo Antoine Laurent de Jussieu, l'erbario messo insieme da Riedlé, Sautier, Guichenot e Leschenault conteneva non meno di 1500 specie, in numerosi esemplari, preparati e conservati in modo eccellente. Come abbiamo visto, Riedlé morì durante il primo scalo a Timor e Sautier ebbe la stessa sorte durante la navigazione verso la Tasmania; così tutto il lavoro botanico ricadde sui due più giovani e inesperti, Guichenot sul Géographe e Leschenault sul Naturaliste. Si deve certamente a loro il grosso delle raccolte botaniche che riempivano le stive e il ponte del Naturaliste nel suo viaggio di ritorno e, secondo una testimonianza dell'epoca ammontavano, a più di mille pacchi di semi e cinquantacinque casse di piante; c'erano inoltre 3.560 esemplari d'erbario, raccolti da Riedlé, Leschenault e Maugé, ben impacchettati in 14 casse. Ancora maggiori le raccolte della seconda parte della spedizione, in cui i due poterono lavorare fianco a fianco; contando anche gli esemplari caricati all'Ile de France e al Capo di Buona Speranza, si trattava di 63 casse o mezzi barili con più di mille piante vive, cui vanno aggiunte due casse di semi e cinque casse di esemplari d'erbario. Durante il lunghissimo viaggio verso l'Europa, ovviamente le piante vive ebbero molto a soffrire. Thouin, che visitò il Naturaliste poco dopo l'arrivo della nave a Le Havre, dovette tristemente constatare che su circa 800 individui raccolti tra Timor e la Nuova Olanda, forse venti davano ancora segni di vita, e non più di 12 o 15 sembravano in buona salute; tutti gli altri erano morti per mancanza d'acqua o erano stati distrutti dai ratti che infestavano la nave. Un inventario redatto qualche mese dopo, cita tra le piante sopravvissute qualche albero da frutto cinese imbarcato all'Ile de France e sette piedi di Phormium tenax. Alcuni semi contenuti nelle balle di terra, fatte prudentemente trasportare al Museum, germinarono: erano graminacee e alcune specie dei generi Opercularia, Mimosa, Casuarina. Ventenat, nel suo splendido catalogo del giardino della Malmaison (cui, secondo le disposizioni di Napoleone, era destinato il meglio delle raccolte), cita espressamente quattro piante nate da semi trasportati dal Naturaliste: quella con cui volle incensare la neo-imperatrice Josephinia imperatricis (oggi Sesamum imperatricis), Apium prostratum, Hibiscus heterophyllus e Callistachys lanceolata. Il ricco carico del Géographe, che, anziché essere lasciato a se stesso, poté godere delle cure di Guichenot, ebbe sorte migliore, ma molte piante morirono per il freddo e le piogge incessanti in cui la nave incappò alla latitudine di Bordeaux. Ne sopravvissero circa 230; 98 tra le specie più sane furono scelte da Mirbel, il sovrintendente della Mailmaison, per le serre dell'imperatrice. Alcune furono poi moltiplicate per essere acclimatate nella Francia meridionale, soprattutto a Tolone e Nizza. Tra queste ultime, varie specie dei generi Ecalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, Acacia, tra cui la più nota di tutte, A. dealbata, ovvero la mimosa, che fiorì per la prima volta alla Malmaison nel 1811. Dunque, da molti punti di vista, un successo. Ma non quello che Napoleone avrebbe voluto: la gloria di aver mappato per primi le coste australiane era venuta meno e c'erano troppi morti e troppi errori da occultare. Farlo era semplice: attribuire tutto il buono a ufficiali, cartografi e scienziati, tutto il cattivo al capitano Baudin. Che essendo morto, non poteva difendersi. Un aneddoto vuole che, al rientro della spedizione, Napoleone abbia esclamato: "Baudin ha fatto bene a morire. Altrimenti l'avrei fatto fucilare". E' certamente apocrifo, ma rende bene l'idea. I primi a spargere maldicenze sul capitano erano stati ovviamente alcuni dei transfughi di Mauritius, desiderosi di attribuire la responsabilità della loro defezione a Baudin, raffigurato come incompetente, tirannico, vendicativo, nonché corrotto. Il colpo di grazia gli fu inferto dal resoconto ufficiale,Voyage de découvertes aux terres australes: exécuté par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goëlette le Casuarina, pendent les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, scritto da François Péron e completato da Louis de Freycinet. Come si vede fin dal titolo, Baudin è sparito. Infatti Péron evita di nominarlo se non in modo indiretto (notre commandant) e non esita a denigrarlo, spesso alterando i fatti; inoltre, per compiacere Napoleone, spesso e volentieri attribuisce nomi francesi a luoghi già scoperti dagli inglesi: così la costa sud-est dell'Australia diventa Terre Napoléon; in seguito alle proteste inglesi, queste denominazioni verranno cancellate nell'edizione definitiva del 1815, curata da Freycinet. Se le radici dell'astio dell'aristocratico Freycinet, che insieme al fratello maggiore più volte si era scontrato con Baudin, sono chiare, perché Péron si prestò? Alcuni parlano di vecchie ruggini, altri di ambizione, ma forse la spiegazione più convincente è che capitano e zoologo non potevano intendersi perché incarnavano due modi di concepire il sapere: Baudin (e i suoi raccoglitori Levillain, Maugé e Riedlé) quello dell'enciclopedismo settecentesco, Péron (e in qualche senso Leschenault) quello della specializzazione dei saperi. Purtroppo per Baudin, l'operazione riuscì perfettamente e la sua spedizione fu nota al mondo attraverso il resoconto alterato di Péron e Freycinet. Solo in tempi recenti, la pubblicazione dei diari di bordo, il confronto tra le testimonianze e le ricerche di archivio hanno cominciato a rendergli giustizia. Determinante è stata anche la mostra The Art of Science: Baudin’s Voyages 1800–1804, a cura del National Museum of Australia (30 marzo-24 giugno 2018), con molti materiali prestati dal Muséum d’histoire naturelle di Le Havre, tra cui i disegni e le splendide tavole di Lesueur per l'Atlas che accompagnava il resoconto ufficiale. Di notevole interesse anche il sito The Baudin Legacy project, a cura dell'Università di Sidney.  Epilogo: omaggi botanici La spedizione ha lasciato una notevole traccia nella nomenclatura botanica; tra i suoi membri, almeno una dozzina sono stati onorati dalla dedica di un genere botanico, anche se alcuni di loro lo hanno guadagnato in circostanze precedenti o successive. E' il caso ovviamente di André Michaux, che da tempo si era conquistato questo alloro con i suoi viaggi in Oriente e in America. Meriti successivi lo assicureranno agli altri transfughi di Mauritius Jean-Baptiste Bory de St Vincent e Jacques Delisse, che meritano un post a parte, così come Louis de Freycinet e Jean-Baptiste Leschenault de La Tour, per i quali il Viaggio nelle terre australi fu il preludio ad altre avventure. Generi oggi ridotti a sinonimi sono toccati sia a Baudin (ne ho già parlato qui) sia al comandante del Naturaliste Jacques Félix Hamelin des Essarts; ma forse quest'ultimo deve il genere Hamelinia (Asteliaceae, sinonimo di Astelia), dedicatogli nel 1832 da Achille Richard, soprattutto alle sue successive imprese militari, grazie alle quali divenne barone dell'impero; come eroe delle guerre napoleoniche, il suo nome figura sull'Arc de Triomphe, il solo di un ufficiale navale. Allo stesso modo, non fu solo la solerzia con cui trasportò in un porto francese le piante e gli animali della spedizione Baudin ad aver fatto guadagnare il genere Miliusa all'ultimo comandante del Géographe Pierre Bernard Milius (1773-1829). Egli fece infatti una notevole carriera amministrativa. Dal 1818 al 1821 fu governatore della Réunion (all'epoca ancora Ile Bourbon), dove intraprese molte iniziative come la costruzione di un canale e di strutture portuali e la fondazione del Collège Royal de Borbon e della Société philotechnique de Bourbon. Interessato alle arti e alle scienze, incoraggiò l'esplorazione botanica di Nicolas Bréon, il fondatore e primo direttore del Jardin du Roi dell'isola; in contatto epistolare con Leschenault de La Tour, che all'epoca si trovava in India, favorì e incoraggiò in ogni modo l'importazione di piante indiane a Bourbon. Al suo ritorno in Francia, portò con sé una pianta allora rara originaria del Madagascar, e ne donò tre esemplari all'orto botanico di Bordeaux, sua città natale. Si tratta dell'oggi notissima "spina di Cristo", ovvero Euphorbia milii, che lo celebra nell'epiteto (in cui il suo cognome francese è curiosamente declinato come se fosse una parola latina). Tra il 1823 e il 1825 fu governatore della Guaiana. Nel 1827, al comando del Scipion, si segnalò alla battaglia di Navarino, Il genere Miliusa gli fu dedicato a Alphonse de Candolle sulla base di un esemplare raccolto in India da Leschenault. Appartenente alla famiglia Annonaceae, comprende una sessantina di specie di alberi o arbusti eretti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e l'Australia settentrionale, con centri di diversità in India e in Tailandia. Diverse specie sono utilizzate nella medicina tradizionale: ad esempio M. balansae per le gastropatie, M. velutina come tonico e afrodisiaco, M. thorelii come analgesico. Veniamo ora ai naturalisti. A François Péron sono stati dedicati due generi Peronia, nessuno dei quali oggi accettato. Nel 1811, quindi poco dopo la sua morte, Delaroche, autore dei testi del celebre volume di Redouté Les liliacées, gli dedicò Peronia stricta, che era fiorita proprio quell'anno per la prima volta al Museum national da semi di origine ignota venuti dall'Inghilterra; la pianta fu poi identificato come Thalia dealbata. Nel 1832 volle ricordarlo anche Robert Brown, che era diventato buon amico di Péron e Leschenault durante lo scalo a Port Jackson; Peronia R.Br. è oggi sinonimo di Sarcosperma. Sono stati giustamente onorati tutti e tre i giardinieri che rimasero con Baudin, a cominciare dal capo giardiniere Anselme Riedlé (1765–1801); allievo di Thouin formato al Jardin des Plantes, aveva già preso parte alla spedizione della Belle Angélique. conquistandosi l'amicizia e la stima di Baudin. Durante la spedizione fu attivissimo, facendo raccolte sia a Tenerife sia negli scali lungo la costa occidentale dell'Australia, dove raccolse semi, esemplari d'erbario e piante vive. In questa fase, fu un maestro e un punto di riferimento non solo per i suoi due aiutanti, ma per lo stesso Leschenault che in precedenza non aveva quasi esperienza di raccolte sul campo. Purtroppo fu vittima della dissenteria che colpì la spedizione a Timor; fu sepolto con tutti gli onori nel cimitero di Kupang accanto alla tomba in cui riposava David Nelson, il botanico dello sventurato viaggio del Bounty. Baudin disegnò personalmente la sua tomba, ma non poté presenziare alle esequie, essendo a sua volta malato. Anche a lui furono dedicati due generi Riedlea oggi non riconosciuti: nel 1802 da Mirbel (sinonimo di Onoclea) e nel 1807 da Ventenat (sinonimo di Melochia). Ammalatosi anche lui a Timor come il suo capo, ben presto ne seguì la sorte l'assistente giardiniere Antoine Sautier (ca. 1771-1801); nato a Parigi, probabilmente lavorava anche lui al Museum e aveva 29 anni al momento della partenza. Decaisne, che nel 1834 gli dedicò Sautiera, oggi sinonimo di Dyscoriste, lo ricorda per "lo zelo, con il quale arricchì il Museo di un gran numero di oggetti nuovi". L'unico genere valido è toccato al solo sopravvissuto, il "garzone giardiniere" Antoine Guichenot (1783-1867). Figlio di un militare che prestava servizio alla Menagerie del Jardin des Plants e della responsabile delle sementi, era praticamente nato del giardino, ma al momento dell'ingaggio non aveva pressoché esperienza di erborizzazioni sul campo. Era quasi illetterato (le sue note d'erbario sono scritte con un'immaginifica ortografia fonetica), ma era un lavoratore instancabile e un grande osservatore, tanto che le sue note sono spesso più dettagliate di quelle dello stesso Leschenault. Va certamente a lui gran parte del merito della raccolta (per non parlare della conservazione in vita) delle piante vive del Géographe. Baudin, che ne apprezzava la dedizione e lo zelo, gli dedicò Guichenault Point, un promontorio della penisola Péron nella Shark Bay. Dopo il ritorno a Parigi, Guichenot tornò a lavorare come giardiniere al Museum; poco sappiamo sulla sua vita, eccetto alcuni aneddoti raccolti in un articolo comparso nel 1861 sul Bulletin de la Societé imperiale zoologique d'acclimatation. Dopo aver informato i lettori che all'epoca Guichenot si era stabilito a Couets nei pressi di Nantes, l'autore M. Pépin riferisce che, benché si trovasse in una situazione difficile, in seguito alla morte del padre e di due fratelli, lo scrupoloso giardiniere resistette "alle offerte più seducenti" rifiutando di vendere sottobanco i semi di una Banksia per cui un botanico inglese gli offriva 25 franchi il pezzo nonché una rara conchiglia di cui aveva raccolto numerosi esemplari. Nel 1814 fu decorato con l'ordine del giglio. Forse fu il padre dello zoologo del Museum Alphonse Antoine Guichenot, che risulta figlio di un giardiniere della stessa istituzione. E' invece infondata e dovuta alla confusione con Gaudichault, il botanico della spedizione, la notizia che abbia preso parte al viaggio dell'Uranie al comando di Freycinet. La dedica del genere Guichenotia da parte di Jacques Étienne Gay (1821) appare quanto mai azzeccata e opportuna. Si tratta infatti di un genere australiano, di cui il giovane giardiniere, insieme a Riedlé e Leschenault, raccolse la prima specie conosciuta, G. ledifolia, nel 1801 durante il primo passaggio della spedizione a Shark Bay. Oggi assegnato alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), è affine ai generi Thomasia, Lysiosepalum e Lasiopetalum, comprende 16-17 specie di arbusti endemici dell'Australia occidentali. Adattati all'estrema aridità di questa regione, hanno foglie lineari e coriacee e graziosi fiori a campanella. Quelli di G. macrantha, la specie più nota e coltivata, negli Stati Uniti sono commercializzati come Aussie Bells, "campanelle australiane".

0 Comments