|

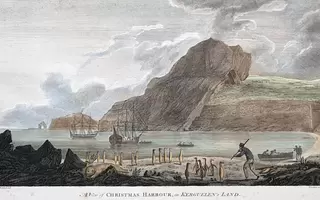

Nonostante la sua breve vita, la figura di William Anderson, aiuto chirurgo della Resolution nel secondo viaggio di Cook e primo chirurgo nel terzo, ha destato interesse come prototipo del tipico chirurgo della Royal Navy che univa all'abilità professionale spiccati interessi naturalistici. Benché non avesse avuto un'educazione formale come naturalista, era una sicura promessa della scienza britannica, ma anche un "giovane sensibile" ricco di acume e umanità la cui morte destò grande rimpianto tra i suoi compagni d'avventura. A ricordarlo, grazie a Robert Brown, l'Ericacea australiana Andersonia, che tuttavia presiede in condominio con due omonimi: il giardiniere William Anderson e il botanico Alexander Anderson. Soprattutto quest'ultimo è una figura di notevole interesse.  Apprendistato di un giovane uomo sensibile Il 3 o il 4 agosto 1778 sulla Resolution, la nave ammiraglia del terzo viaggio di Cook, ha luogo una mesta cerimonia: di fronte all'isola di San Lorenzo nello stretto di Bering viene sepolto in mare il chirurgo William Anderson. Non aveva ancora ventotto anni. La sua morte, preceduta da una lunga malattia, non è una sorpresa per nessuno, ma lascia tutti sgomenti. Cook, di solito freddo e riservato, scrive: "Era un giovane uomo sensibile, un compagno gradevole, molto preparato nella sua professione e aveva acquisito grande conoscenza in altre scienze; se fosse piaciuto a Dio di risparmiare la sua vita sarebbe stato molto utile nel corso del viaggio". Più toccanti e accorate le parole del comandante della Discovery, Charles Clerke (poco più di un anno dopo condividerà lo stesso destino): "La sua morte è il più sventurato colpo subito dalla nostra spedizione; la sua eminente abilità di chirurgo e la sua illimitata umanità lo rendevano il più rispettabile e il più stimato membro della nostra piccola società; la perdita della sua superiore conoscenza, soprattutto rispetto alla scienza della Storia naturale, ha lasciato un vuoto nel nostro viaggio che si farà molto rimpiangere". La grandezza della perdita è sottolineata da James King, secondo ufficiale della Resolution, che era aveva studiato astronomia ad Oxford: "Le sue conoscenze toccavano tutti gli oggetti naturali; la sua applicazione era costante e regolare, e di gran lunga eccessiva per la sua salute; la dedizione con cui studiava le diverse scienze della Storia naturale e le specie umane era tale da dare un vero piacere a ogni persona per bene e ogni uomo di scienza; era la persona più libera dalle ristrettezze di un spirito limitato che io abbia mai conosciuto". Il rimpianto dei suoi compagni d'avventura è condiviso da coloro che hanno studiato questa giovane promessa della scienza britannica. Molti riconoscono in lui il prototipo di una figura tipica della Royal Navy: il chirurgo di bordo che unisce alle capacità professionali una preparazione scientifica di buon livello e dedica qualcosa di più dei ritagli di tempo alla ricerca naturalistica. Come molti chirurghi della marina britannica, William Anderson era nato in Scozia, nel 1750, e tra i sedici e i diciotto anni aveva seguito i corsi della facoltà di medicina di Edimburgo, che includevano nozioni di botanica e scienze naturali. Forse per ragioni economiche, aveva però preferito diventare chirurgo, andando a studiare alla Surgeon Hall di Londra, dove si diplomò come aiuto chirurgo e chirurgo rispettivamente nel 1768 e nel 1770. Quindi si arruolò in marina e servì successivamente come aiuto chirurgo sulla Thunder e sulla Barfleur. Nel 1771 fu scelto come aiuto chirurgo della Resolution, la nave del secondo viaggio di Cook. Al momento dell'imbarco aveva 22 anni e l'esperienza fu sicuramente importantissima per sviluppare la sua competenza scientifica, anche se, poiché il suo diario è andato perduto, dobbiamo accontentarci di notizie indirette. Forse, almeno inizialmente, poté giovarsi in qualche modo dell'addestramento dei Forster, grazie alla mediazione del primo chirurgo James Patten, uno dei pochi che avesse rapporti accettabili con loro. Ma poi subentrò la rivalità e il sospetto. I termini in cui Georg Forster parla di lui nel suo resoconto (senza nominarlo espressamente) sono velenosi: "Uno degli aiuto chirurghi, che partecipò a questa escursione, raccolse una prodigiosa quantità di nuove e curiose conchiglie nell'isola di Ballabea, e ugualmente molte nuove specie di piante di cui non avevamo visto un singolo esemplare nei distretti che avevamo visitato; ma la più malvagia e più irragionevole invidia gli insegnò a nasconderci queste scoperte sebbene fosse del tutto incapace di usarle a profitto della scienza". L'episodio si colloca verso lo fine del viaggio, in Nuova Caledonia, in un momento in cui entrambi i Forster erano malati. Tutto dimostra che, al contrario, Anderson era invece più che capace di trarre profitto dalle sue scoperte. Compilò liste di vocaboli di diverse delle isole visitate, incluso un dizionario di 28 pagine del tahitiano che fu allegato a una delle edizioni del resoconto ufficiale. Solander, che visitò la Resolution subito dopo il ritorno in Inghilterra (ma non poté incontrare Anderson), parla delle sue collezioni in termini elogiativi. Unendo le competenze mediche con gli interessi scientifici, il giovane chirurgo studiò alcuni casi di avvelenamento causati dall'ingestione di pesci tossici e ne fece oggetto di una memoria che, sotto forma di lettera al Presidente della Royal Society John Pringle, ebbe l'onore di essere pubblicata nelle Philosophical Transactions nel 1776.  Il terzo viaggio di Cook Nel 1775 il Parlamento britannico istituì un premio di 20.000 sterline a chi avesse scoperto il mitico passaggio a Nord-ovest. E proprio questo fu l'obiettivo non dichiarato del terzo viaggio di Cook: quello ufficiale era riportare in patria Omai, un polinesiano di Raiatea che era stato condotto in Inghilterra sulla Adventure. Alla spedizione parteciparono di nuovo due vascelli: la vecchia Resolution, ancora comandata da Cook, e la piccola Discovery, al comando di Clerke (che era stato il secondo ufficiale della Resolution nel secondo viaggio). Cook la intendeva come una spedizione esclusivamente geografica, e non volle scienziati a bordo (secondo i maligni, dopo la convivenza con i Forster ne aveva avuto abbastanza) e scelse personalmente gli ufficiali tra i veterani che avevano partecipato ai suoi viaggi precedenti. C'erano però un pittore paesaggista, John Webber, e un astronomo, William Bayly. Come primo chirurgo, Cook volle il nostro William Anderson, che in tal modo divenne il naturalista ufficioso della spedizione: rispetto ai "gentiluomini naturalisti", in quanto chirurgo di bordo, presentava l'indubbio vantaggio di essere soggetto alla disciplina militare. Accanto a lui, Banks riuscì tuttavia a insinuare come aiutante uno dei giardinieri di Kew, David Nelson. Purtroppo, la sorte di Anderson era già segnata. Nel breve intervallo tra i due viaggi aveva servito sulla fregata Milfort, dove aveva contratto la tubercolosi. Anche Clerke si trovava nelle medesime condizioni: essendosi offerto come garante di un fratello insolvente, era finito in carcere per debiti, e qui era stato infettato. Al momento della partenza, tuttavia, entrambi sembravano ancora in buona salute. La Resolution partì per prima nel luglio 1776, mentre la Discovery poté salpare solo all'inizio di agosto. Nell'intervallo tra i due viaggi, la nave di Cook non era stata adeguatamente riparata e presto incominciò a imbarcare acqua soprattutto attraverso il ponte principale; con il mare grosso, le cuccette degli uomini venivano inondate, destando la preoccupazione del coscienzioso Anderson per la salute dei marinai. A Cape Town fu raggiunta dalla Discovery ; mentre entrambe le navi venivano ricalafatate, Anderson si unì a Nelson in alcune escursioni botaniche. Dopo aver lasciato il Sud Africa, navigando in direzione sud-est Cook scoprì le isole del Principe Edoardo, quindi, seguendo gli ordini dell'ammiragliato, prese possesso delle desolate isole Kerguelen con una cerimonia che Anderson (possediamo i suoi diari relativi alla prima parte della spedizione) trovava ridicola; in tutto l'emisfero, era difficile trovare un posto più sterile e meno interessante per un naturalista. Eppure, oltre a studiare i pinguini, proprio qui fece la sua più importante scoperta botanica: il cavolo delle Kerguelen, Pringlea antiscorbutica. La tappa successiva fu la Tasmania, dove l'interesse di Anderson sembra essere stato attratto soprattutto dagli indigeni, miti e accoglienti verso i forestieri; tuttavia egli osservò anche le piante, in particolare gli onnipresenti eucalipti. Il viaggio proseguì per il Queen Charlotte Sound in Nuova Zelanda, quindi toccò le isole Cook (a Atiu gli indigeni sequestrarono le piante che Anderson aveva appena raccolto, ma il chirurgo fu tutto sommato divertito dalla possibilità di osservare dal vivo l'uomo allo stato di natura) e le Tonga. Anderson descrive con ammirazione i pesci che popolano la barriera corallina, osserva con occhio clinico le malattie che affliggono gli indigeni (compresa la sifilide, importata dai viaggiatori europei), esprime qualche critica - ma sempre nel rispetto delle gerarchie - sulle punizioni a suo parere sproporzionate inflitte agli indigeni. Intanto, gli effetti della malattia avevano cominciato a manifestarsi sia per Anderson sia per Clerke. A Anderson era chiaro che proseguire il viaggio e affrontare i gelidi mari del Pacifico settentrionale sarebbe stato fatale ad entrambi. A Tahiti, dove arrivarono il 12 agosto 1777 e si fermarono fino all'inizio di dicembre, i due decisero di dare le dimissioni e di chiedere di essere lasciati a terra, affidati alle cure degli indigeni. Tuttavia, il senso del dovere, la lealtà verso i compagni, l'incertezza della reazione di Cook, li fecero esitare e rimandare la comunicazione, finché fu troppo tardi; lasciata Tahiti, dopo aver toccato le Isole della Società, nella loro rotta verso la costa americana le navi si addentrarono infatti in acque inesplorate. La salute di Anderson incominciò a declinare. Il 21 dicembre accompagnò ancora Cook in una passeggiata di discreta lunghezza a Kauai, la prima isola delle Hawaii toccata dalla spedizione. Tuttavia, il 10 gennaio, giorno in cui le navi raggiunsero l'isola di Hawaii, l'astronomo Bayly annotò sul suo diario che tutto l'equipaggio era in buona salute "eccetto il chirurgo Mr. Anderson che è molto malato in stato di consunzione". Fu solo la forza della volontà a permettergli di continuare le osservazioni linguistiche ed etnografiche e forse anche le raccolte naturalistiche (non possediamo il suo diario dopo Tahiti). Dopo aver lasciato le Hawaii all'inizio di febbraio, le navi si diressero a nord, toccando terra il 6 marzo presso Capo Foulweather nell'attuale Oregon. Proseguendo verso nord, si ancorarono nella baia di Nootka, dove trascorsero circa un mese, dal 29 marzo al 26 aprile 1778. Quindi iniziarono ad esplorare e a mappare la costa, proseguendo fino allo stretto di Bering, nella speranza di individuare il passaggio a Nord-ovest. A maggio gettarono l'ancora nell'attuale Prince William Sound in Alaska e Anderson mise piede a terra forse per l'ultima volta, arrampicandosi con Cook su una collina. Fino alla morte, avvenuta tra le 3 e le 4 del pomeriggio del 3 agosto di fronte all'isola di San Lorenzo, non abbiamo altre notizie su di lui. Se fosse vissuto, oltre ad arricchire il risultati scientifici dello sventurato terzo viaggio di Cook, sarebbe sicuramente diventato qualcosa di più di una promessa della scienza britannica; probabilmente sarebbe stato ammesso alla Royal Society e sarebbe diventato uno degli uomini di Banks, al quale legò le sue collezioni. Una sintesi della sua breve vita nella sezione biografie. Ancora qualche riga per concludere il racconto. Ovviamente, Cook non trovò il passaggio a nord-ovest (sarà conquistato solo nel 1906 dal celebre esploratore polare Roald Amundsen) e divenne sempre più esasperato e intrattabile. Quindi ritornò alle Hawaii dove, come tutti sanno, il 14 febbraio 1779 trovò la morte. Clerke, che si era apparentemente un poco ripreso, assunse il comando della Resolution, mentre sulla Discovery gli subentrava John Gore, e riprese la ricerca del passaggio a nord-ovest. Ridotto a uno scheletro dalla tubercolosi, si spense in mare il 22 agosto 1779 (era il giorno del suo trentottesimo compleanno) e fu sepolto a Petropavlovsk in Kamčatka. Dopo diverse altre vicissitudini, una delle spedizioni più disastrose della storia della Royal Navy si concluse il 4 ottobre 1780 con il rientro in patria delle due navi. La stesura del resoconto ufficiale fu affidato al canonico John Douglas che per integrare il diario di Cook utilizzò ampiamente il diario del nostro William Anderson.  Un genere per tre I materiali raccolti da Anderson rimasero inediti nella biblioteca di Banks, finché Robert Brown molti anni dopo li esaminò mentre preparava il suo importante lavoro sulla flora australiana. Oramai avevano perso ogni carattere di novità, ma Brown volle rendere omaggio allo sfortunato chirurgo dedicandogli il genere Andersonia, con una interessante nota biografica: "L'ho denominato in memoria di William Anderson, chirurgo navale, che partecipò a due spedizioni di Cook e morì durante l'ultima; si dedicò quanto più poteva all'osservazione di uomini e animali e non trascurò la botanica. Nella biblioteca di Banks e nel suo catalogo rimangono diverse sue descrizioni di piante, soprattutto dell'isola di Demen [cioè la Tasmania]; tra di essi non ho trovato alcun genere inedito, ovvero Goodenia Sm., Corraea Sm., Bauera (Ms. Ramsay) e Eucalyptum L.Hérit." Brown tuttavia approfittò dell'occasione per ricordare altri due Anderson: "Alexander Anderson, prefetto dell'orto botanico dell'isola di Saint Vincent, e William Anderson, giardiniere abilissimo, solertissimo coltivatore e acuto osservatore di piante esotiche". Al momento della dedica erano entrambi viventi e sicuramente più noti dello sfortunato chirurgo di Cook. Alexander Anderson (1748-1811) era nato ad Aberdeen e aveva studiato all'università di Edimburgo senza completare gli studi, quindi si era trasferito a Londra dove aveva lavorato per qualche tempo al Chelsea Physic Garden sotto il suo conterraneo William Forsyth. Nel 1774 si spostò a New York, dove lavorò come giardiniere e spedì a Forsyth alcuni esemplari di piante raccolte a Long Island e York Island (oggi Manhattan). Fedele all'Inghilterra, durante la guerra di Indipendenza per sottrarsi all'arruolamento si trasferì prima in Suriname poi nelle Antille britanniche. Nel 1783 si trovava all'Ospedale militare di Saint Lucia come aiutante di George Young, che gli chiese di cercare piante medicinali locali, tra cui un antimalarico che si pensava potesse sostituire la china; tuttavia la pianta, conosciuta come Cinchona sanctaeluciae, benché amara, non contiene gli alcaloidi presenti nel genere Cinchona ed è stata trasferita nel genere Exostema quindi in Solenandra, come S. sanctaeluciae. Nel 1784, quando il dottor Young poté tornare a Saint Vincent (per qualche anno occupata dai francesi), lo accompagnò, quindi gli succedette come prefetto del giardino botanico dell'isola, specializzato nella coltivazione di piante tropicali. Era anche un attivo raccoglitore, in corrispondenza con Banks, su sollecitazione del quale nel 1785 redasse un catalogo delle piante coltivate nell'orto, nel quale elenca 348 piante diverse, soprattutto medicinali o di interesse commerciale. Intorno al 1800 ne compilò una seconda edizione, che contiene circa 2000 specie, dandoci la misura del grande lavoro compiuto da Anderson per ampliare le collezioni dell'orto, sia grazie alle raccolte sul campo, sia grazie alla rete di corrispondenti. Anderson fece raccolte non solo a St Vincent, ma anche nelle piccole Antille, nell'entroterra costiero del Messico caraibico, a Trinidad e Tobago e nelle Guiane. Ricevette molte piante da capitani di marina e da numerosi corrispondenti, risiedenti nelle tredici colonie e nelle Antille francesi. Fu così che grazie a lui numerose piante caraibiche furono introdotte in Europa. Ma l'orto botanico di Saint Vincent divenne anche un centro di diffusione delle piante tropicali che, attraverso Kew, giungevano da altre parti del mondo. La più famosa è l'albero del pane Artocarous altilis, che arrivò a Saint Vincent da Tahiti nel 1793; Anderson la moltiplicò e provvide a distribuirla nelle altre isole delle Antille britanniche. Egli fu anche un prolifico autore di contributi che inviava alla Royal Society e alla Linnean Society. Progettò inoltre di scrivere una Flora dei Caraibi, di cui rimangono solo poche pagine manoscritte inviate a Banks. Purtroppo non pubblicò nessuna delle almeno 100 piante caraibiche che aveva raccolto e il suo nome è ricordato appunto solo dalla dedica collettiva di Andersonia R. Br. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Veniamo infine al secondo William Anderson (1766-1846); anche lui era scozzese e dopo aver lavorato come giardiniere in alcuni vivai nei pressi di Edimburgo, negli anni '90 si trasferì a Londra dove divenne il giardiniere capo del facoltoso mercante James Vere, che a Kengsinton Gore possedeva una notevolissima collezione di piante tropicali, in particolare succulente. Gli è stato persino dedicato il genere Veraea / Vereia, oggi sinonimo di Kalanchoe. William Anderson si fece un nome come esperto di succulente e nel 1798 fu ammesso alla Linnean Society. Nel 1814 venne nominato sovrintendente del Chelsea Physical Garden che in quegli anni aveva perso molto del passato smalto. Anderson ne seppe risollevare le sorti; contribuì anche attivamente con numerosi articoli al Gardeners Magazine e alle Transactions della Horticultural Society. Anche su di lui, una nota biografica nella sezione biografie.  Andersonia, viva la varietà! Andersonia R.Br. è un piccolo genere endemico dell'Australia sudoccidentale, della famiglia Ericaceae (precedentemente Epacridaceae). Brown lo stabilì sulla base di cinque specie che egli stesso aveva raccolto lungo il King George's Sound e di una specie raccolta a Lucky Bay. Oggi comprende una trentina di specie di arbusti che vivono soprattutto nelle boscaglie di ericacee, con alcune specie tipiche di habitat più sabbiosi o rocciosi. Anche se alcune specie sono di dimensioni maggiori, la maggior parte sono piccoli arbusti che non superano il metro, mentre le specie di ambienti rocciosi sono nane a cuscino. Una differenza legata ai diversi habitat, che vanno dalle zone con precipitazioni abbondanti a quelle semiaride. Sempreverdi, hanno foglie da piccole a minute, spesso aghiformi, alternate o disposte a spirale. I fiori possono essere solitari ma più spesso sono aggregati in infiorescenze terminali, con i fiori sotteso da una serie di brattee o bratteole. Il calice con cinque sepali o polisepalo è persistente e in genere eccede la corolla tubolare; bianco, rosa, viola o azzurro, spesso è più decorativo della corolla. Anche quest'ultima, tubolare o a urna, con lobi ricurvi o retroflessi, è piuttosto varia. Il gigante del genere è A. axillaris, un grande arbusto che può superare i tre metri. Presente solo sulle pendici superiori e sulle sommità delle cime occidentali del Stirling Range National Park, dove vive in suoli rocciosi in associazione a fitte boscaglie di ericacee, è una pianta ormai rara oggetto di progetti di reintroduzione. Tra le più piccole e più comuni, troviamo invece A. macranthera, una specie non più alta di mezzo metro che vive nelle pianure sabbiose dalla costa sud-occidentale, con minuscole foglie aghiformi e deliziosi piccoli fiori con sepali e corolla rosa-porpora. Altre specie sono ancora più decorative. A. grandiflora, una minuscola specie a cuscino presente in poche aree con suolo roccioso e sabbioso dei dintorni di Albany, ostenta sorprendenti fiori con calice bruno e corolla rosso-aranciato. Ma forse la più singolare è A. caerulea, una specie piuttosto diffusa, con portamento tappezzante o decombente; al momento della fioritura, produce fitte infiorescenze a spiga di fiori bicolori, con calice rosa-violaceo e corolla azzurra, da cui emerge un ciuffo di stami candidi. Altre informazioni nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed