|

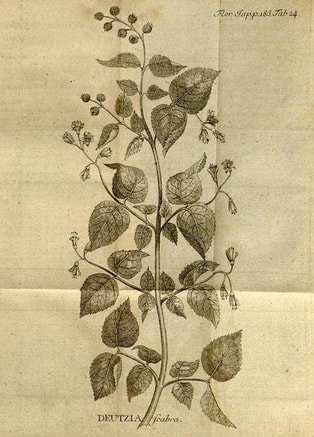

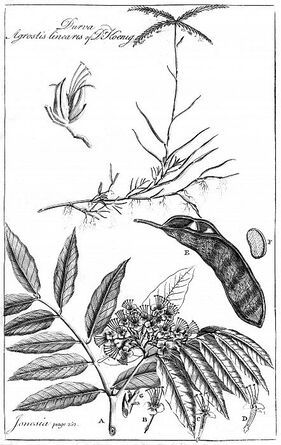

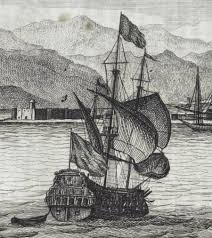

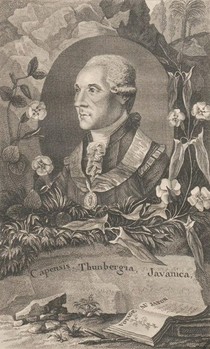

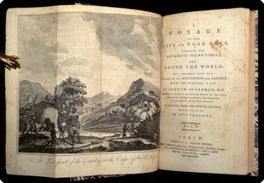

Non è raro che generi molto noti e popolari portino il nome di personaggi altrimenti destinati all'oblio. E' senz'altro il caso del genere Deutzia (Hydrangeaceae) che annovera alcuni degli arbusti più coltivati in parchi e giardini, dedicato da Carl Peter Thunberg a Jean (o Joan) Deutz, un maggiorente di Amsterdam che aveva finanziato i suoi viaggi in Sud Africa e in Giappone. Riconoscente, il grande botanico svedese lo ricordò dando il suo nome a una delle piante da lui scoperte in Giappone, Deutzia scabra; e non dimenticò neppure gli altri due sponsor dei suoi viaggi, Jan van de Poll Pietersz. e David ten Hoven, premiati rispettivamente con i generi Pollia (Commelinaceae) e Hovenia (Rhamnaceae).  Come Thunberg ad Amsterdam trovò una cordata di finanziatori Nell'ottobre 1770, trentacinque anni dopo Linneo, un altro giovane svedese bussò alla porta di Johannes Burman; la situazione però era alquanto diversa da entrambe le parti. Burman dirigeva ancora l'orto botanico di Amsterdam, ma era ormai un professore avanti negli anni, con alle spalle una sequela di importanti pubblicazioni che ne facevano il più autorevole botanico d'Olanda. Lo svedese era Carl Peter Thunberg (1743-1828), il migliore allievo di Linneo: era già laureato a Uppsala e stava andando a Parigi per perfezionarsi in chirurgia e medicina; ma soprattutto, non arrivava a mani vuote: a garantire per lui c'era una lettera di raccomandazione del maestro, del cui verbo ora Burman era uno dei più convinti seguaci. Dunque accolse il giovane Thunberg a braccia aperte; e lo stesso fece suo figlio Nicolaas Laurens Burman (1734-1793) che, avendo studiato a Uppsala con Linneo, poteva scambiare con lui anche qualche parola in svedese. Forse anche grazie a questa calorosa accoglienza, Thunberg fu entusiasta della città sull'Amstel: dei suoi canali e delle sue eleganti case patrizie, della pulizia e dell'ordine che regnavano ovunque, dell'atmosfera di libertà e fervore intellettuale. Johannes Burman - qualcuno lo ha definito l'eminenza grigia della botanica olandese - conosceva tutti e non mancò di presentarlo agli appassionati e agli eruditi che facevano parte delle numerose società scientifiche dei Paesi Bassi. Approfittò anche della sua presenza per coinvolgerlo nella classificazione degli esemplari del suo gabinetto di curiosità: Thunberg indentificò diversi minerali, insetti e piante, in particolare Graminaceae e muschi. A Burman fu chiaro che il suo ospite era un naturalista assai preparato e mentre lo aiutava a riordinare grandi generi sudafricani come Ixia, Erica e Aspalathus, gli chiese se gli avrebbe fatto piacere che organizzasse per lui una spedizione in una delle colonie olandesi più ricche di piante: il Suriname o la colonia del Capo. Ovviamente Thunberg - e il suo maestro Linneo con lui - non sognava altro. Mentre Thunberg si trovava a Parigi, dove studiò per un anno accademico, Burman incominciò a muovere tutte le sue pedine per organizzare il viaggio promesso. In primo luogo bisognava coinvolgere la VOC, la potente Compagnia olandese delle Indie. Burman contattò i direttori della Camera di Amsterdam Egbert de Vrij Temminck e Jan van der Poll Pietersz., ottenendo un ingaggio per Thunberg come medico di bordo di una delle navi della Compagnia. Si precisò in tal modo anche la meta: il Sudafrica e, se possibile, il Giappone, la meta più entusiasmante per tutti visto che a causa della politica delle "porte chiuse" la flora giapponese era pressoché sconosciuta e dopo Kaempfer nessun naturalista preparato aveva più visitato il paese. Il viaggio fu approvato dalla VOC e Burman cercò altri sponsor disposti a finanziare le esplorazioni di Thunberg in Sudafrica e in Giappone in cambio di esemplari, semi e piante vive. Del numero facevano parte lui stesso e suo figlio Nicolaas Laurens: di condizione economica molto agiata e imparentati con famiglie ricche e influenti, erano interessati alle raccolte di Thunberg sia come studiosi sia come collezionisti. Un altro cliente era l'orto botanico di Amsterdam, di cui Burman era il praefectus e Temminck uno dei Commissari. Ma a contribuire alle spese furono anche alcuni privati che possedevano grandi giardini ed erano disposti ad allargare i cordoni della borsa in cambio di piante rare: i maggiorenti Jan van der Poll, Jean Deutz e David ten Hoven. I cinque personaggi sono citati nella dedica che apre Flora japonica: "Agli uomini generosissimi e nobilissimi, il signor Vrij Temminck, autorevolissimo console della Repubblica di Amsterdam, commissario dell'Orto botanico; al signor I. van der Poll, autorevolissimo console della Repubblica di Amsterdam; al signor Johan. Deutz, consigliere della Repubblica di Amsterdam e meritevolissimo membro di diverse accademie; al sig. David ten Hoven, consigliere e commissario della Repubblica di Amsterdam; al sig. Nicolaas Laurens Burman, dottore in medicina e professore di botanica, mecenati, sostenitori e patroni sommi!" Come si vede, il Burman ricordato come mecenate è il figlio, non il padre: nel 1784, quando uscì Flora japonica, era già morto, e il figlio gli era succeduto sia come direttore dell'orto botanico sia come professore dell'Ataeneum illustre. Come vedremo tra poco, di Thunberg non era solo un mecenate, ma anche un caro amico. Qualche contributo venne anche dalla Svezia: Thunberg era titolare di una borsa di studio, e inviò duplicati delle sue raccolte, oltre che a Linneo, a suoi amici o allievi Abraham Baeck, il presidente del reale collegio di medicina, Peter Joonas Bergius, medico di successo e fondatore di un orto botanico privato, Lars Montin, medico e membro dell'Accademia reale di Svezia. Ma i finanziamenti più costanti e cospicui vennero dagli sponsor olandesi. Dagli archivi municipali di Amsterdam risulta che l'Hortus botanicus nel novembre 1771 versò a Thunberg una prima somma per le necessità del viaggio; altri versamenti sono registrati per il 1773, il 1774 e il 1776 (quando Thunberg era già a Batavia). Sia dal Sudafrica sia da Batavia Thunberg fece regolari invii in Olanda; i pacchi erano recapitati all'orto botanico di Amsterdam, dove erano aperti alla presenza dei diversi sponsor cui poi veniva distribuito il contenuto. Come Commissario dell'orto botanico, Temminck raccomandava a Thunberg di inviare "solo piante, semi e bulbi di piante veramente rare, e nient'altro". Il resto era per i mecenati privati: "gli invii di uccelli impagliati, insetti ecc. saranno consegnati ai signori Van de Poll, ten Hoven, e ai due professor Burman". Questi ultimi scrissero a Thunberg - che al momento era in Sudafrica - per raccomandare di inviare all'orto botanico piante vive difficili da riprodurre da seme e richiesero espressamente bulbi e Pelargonium (ai quali Burman figlio stava dedicando una monografia). Neppure gli exsiccata interessavano all'Hortus, tanto che il suo erbario giapponese gli fu restituito. Invece i Commissari erano gelosissimi di semi, bulbi e piante vive, tanto che nel 1780 Nicolaas Laurens scrisse a Thunberg: "Il pacchetto con le piante giapponesi è stato consegnato quest'autunno all'Hortus; se ti rimangono dei duplicati delle piante di Ceylon, te ne sarò molto grato, perché dall'Hortus non ho avuto nulla, il che molto mi spiace". Ovviamente gli invii, soprattutto di piante vive, erano difficili, e molti esemplari non sopravvissero al viaggio. Tra quelle che furono sicuramente introdotte da Thunberg attraverso l'Hortus di Amsterdam Hydrangea macrophylla, mentre le prime gardenie fiorirono nel giardino di Deutz. Thunberg inviò piante vive anche ad André Thouin del Jardin des plantes, ma morirono tutte per il gelo nell'inverno 1789-1790.  Gli sponsor olandesi di Thunberg Dopo sette anni di viaggi, Thunberg ritornò in Olanda nell'ottobre 1778. Al suo arrivo a Texel ricevette una affettuosa lettera di benvenuto da Nicolaas Laurens Burman che lo invitò a casa sua "dove vivremo come fratelli e trascorreremo l'inverno nel modo più piacevole possibile". Tra quelle piacevoli occupazioni ci furono anche le visite agli amici e agli sponsor, nei cui giardini Thunberg fu compiaciuto di vedere in buona salute le piante da lui stesso introdotte. E' ora anche per noi di conoscerli meglio. Iniziamo da Temminck, che però tenne i rapporti con Thunberg non a titolo personale, ma come Commissario dell'Hortus botanicus. E infatti, anche se compare in prima posizione nella dedica di Flora japonica, è il solo del gruppo a non essere stato ricordato da un genere botanico. Del resto, era molto esigente e i suoi rapporti con Thunberg non furono idilliaci, come farebbe pensare una lettera in cui lamenta le note insufficienti dei suoi esemplari. Appartenente come gli altri a una famiglia magnatizia, era un uomo politico che rivestì molti incarichi importanti; era curatore dell'Athaeneum illustre e dal 1766 fu uno dei due Commissari dell'Hortus botanicus, che era gestito dalla città di Amsterdam. Morì senza figli; appartiene alla sua famiglia ma non fu un suo discendente l'importante zoologo Conraad Jacob Temminck, dedicatario del genere Temminckia de Vriese, oggi sinonimo di Scaevola L. Passiamo ora ai tre sponsor privati. Jan van de Poll Pietersz. (1726-1781) era un ricco mercante, appartenente a una famiglia attivamente impegnata nella amministrazione della città di Amsterdam. Anch'egli rivestì vari incarichi pubblici e nel 1779 divenne borgomastro. Come abbiamo visto, era uno dei direttori della Camera di Amsterdam della VOC e dal 1779 fu direttore della società del Suriname. A Velsen possedeva una tenuta di campagna chiamata Velseroog e, come Deutz, era membro della Società per l'avanzamento dell'agricoltura (De Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw). Allo stesso ambiente sociale apparteneva David ten Hoven (1724-1787), che del resto era genero di Temminck e cugino della seconda moglie di Poll, Jacoba Margaretha van Hoven. Anch'egli era un mercante e un membro del senato di Amsterdam. Mentre Poll desiderava da Thunberg soprattutto arbusti da fiore per il parco della sua tenuta, gli intenti di Hoven erano più pratici: gli servivano alberi per proteggere la sua tenuta di Woestduin dall'avanzata delle dune di Heemstede-Volenzang. Qui grazie ai semi ottenuti da Thunberg piantò molti Pinus, Abies, Cupressus, Cedrus e Juniperus. Al rientro di Thunberg in Olanda, gli versò come compenso 128 ducati d'oro. Certamente i soldi non gli mancavano: qualche anno prima aveva pagato 3050 fiorini al progettista di giardini Adriaan Snoek per il progetto di una "ciotola" nella duna, quella appunto dove sarebbero stati piantati gli alberi di Thunberg. Versò inoltre 3500 fiorini a un certo Hendrik Horsman per la fornitura di materiale vegetale e la costruzione di un viale. Dato che il tracciato di quest'ultimo sostituiva vecchi percorsi attraverso le dune, versò anche consistenti somme come compenso ai poveri dei villaggi di Vogelenzang e Overveen. Il più interessante e noto del gruppo è però Jean (anche Joan o Johannes) Deutz (1743-1784); molto più giovane dei compagni di cordata, anch'egli apparteneva a una famiglia molto influente che si era arricchita con il commercio delle spezie, del tabacco e del vino e aveva raggiunto l'apice verso la metà del XVII secolo quando si era imparentata con il Grande pensionario de Witt e aveva ottenuto il monopolio della vendita del mercurio austriaco in Europa. Il nostro Jean era un avvocato e anche lui sedeva nel consiglio di Amsterdam e fu direttore della Società del Suriname; aveva rapporti di affari e vicinato con gli altri (come quella di Poll, la sua tenuta di campagna Roos-en-Beek, si trovava a Velsen), ma i suoi interessi per la botanica erano più ampi, tanto che chiese a Thunberg di procurargli "tutti i semi e le piante essiccate possibili". Si considerava un botanico dilettante, corrispondeva con il governatore della Colonia del Capo Hendrik Swellengrebel e con Joseph Banks ed era membro di varie società scientifiche. A questo proposito va sottolineato che nel Settecento in Olanda ne esistevano molte, e i loro membri, più che professionisti, erano colti dilettanti come appunto Deutz. Come i due Burman e il botanico Maarten Houttuyn, che avrebbe pubblicato alcune delle piante inviate da Thunberg, faceva parte della Società olandese delle scienze (De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen), all'epoca un ristretto club di gentiluomini che si riuniva nell'aula municipale di Harleem per discutere di argomenti scientifici e promuovere lo studio delle scienze e delle arti. Deutz ne divenne direttore nel 1778 e nel 1781, su sua richiesta, vi venne ammesso anche Thunberg. Subito dopo nel bollettino della società venne pubblicato un suo articolo con i dati metereologici raccolti in Giappone e nel 1782, sempre su istanza di Deutz, un suo articolo sulle palme (nella traduzione olandese di Houttuyn) che contiene la prima descrizione valida di Cycas revoluta. Houttuyn si lamentò della fatica che gli era costata decifrare la minutissima grafia di Thunberg, ma ne fu ricompensato con la dedica del genere Houttuynia, di cui parleremo un'altra volta. Come abbiamo già visto parlando di Poll, Deutz era anche membro della Società per l'avanzamento dell'agricoltura, anch'essa all'epoca un club esclusivo con meno di trenta membri; sempre nel 1781 e ancora su sua proposta vi fu ammesso anche Thunberg come membro onorario.  Due dediche doverose: Pollia e Hovenia Nel suo Flora japonica, pubblicato nel 1784, oltre a porre l'opera sotto l'egida di tutti i suoi sponsor olandesi, Thunberg riservò a tre di loro anche la dedica di un genere. Abbiamo già visto per quali ragioni Temminck fu escluso; quanto ai Burman, ci aveva già pensato Linneo con il genere Burmannia. Per van der Poll, ten Hoven e Deutz il botanico svedese scelse tre piante giapponesi, all'epoca le uniche specie note dei rispettivi generi Pollia, Hovenia e Deutzia. La dedica a Poll è la più laconica, praticamente l'assolvimento di un dovere: "Ho dato il nome in onore del sommo patrono J. van der Poll, meritevolissimo console di Amsterdam". Per lui, che come sappiano era soprattutto interessato ad arbusti e piante da fiore per il suo giardino, Thunberg scelse una bella erbacea perenne nativa del Giappone (ma anche della Cina e del Sud-est asiatico), Pollia japonica. Oggi a questo genere della famiglia Commelinaceae sono attribuite una ventina di specie distribuite principalmente nelle zone tropicali del vecchio mondo, con un solo rappresentante nelle Americhe e qualche propaggine nell'Australia settentrionale. Di particolare interesse l'africana Pollia condensata, i cui frutti sono unici nel mondo vegetale: simili a biglie metallizzate blu profondo dai riflessi cangianti, nello strato esterno della buccia presentano nanocellule disposte ad elica in grado di catturare e riflettere la luce; nel buio delle foreste in cui vivono, è un richiamo irresistibile per gli animali che se ne ciberanno e ne disperderanno i semi. Appena più ampia, ma sulla stessa falsariga di quella di van der Poll, la dedica a ten Hoven: "Ho dato il nome in eterna memoria dell'ottimo mecenate David ten Hoven, Consigliere e commissario della città di Amsterdam". Coerentemente ai suoi interessi, Thunberg gli dedicò un albero Hovenia dulcis: una scelta azzeccatissima se consideriamo non solo la bellezza di questa specie, ma anche la sua grande rusticità, che forse l'avrebbe resa adatta anche al consolidamento delle dune del Mare del Nord. In Giappone egli probabilmente aveva potuto apprezzarne anche i frutti, in realtà i piccioli fiorali ingrossati, che con la loro dolcezza vengono usati nelle insalate di frutta per attenuarne l'acidità. Oggi è la più nota e diffusa delle quattro specie del genere Hovenia (famiglia Rhamnaceae), esclusivamente presente nell'Asia orientale.  Una Deutzia per un patrono speciale Per Thunberg, ricordare con un genere botanico i suoi sponsor van der Poll e ten Hoven era un debito d'onore che in fondo sbrigò con una frase di circostanza; ma la riconoscenza che doveva a Deutz, che dopo il suo ritorno in Olanda si era dato da fare per lanciare la sua carriera scientifica, era assai maggiore. Per notarlo, basta leggere la dedica: "Questo albero vogliamo, dobbiamo consacrare al cultore di scienze naturali e massimo e benevolentissimo patrono dei suoi cultori J. Deutz, consigliere della città di Amsterdam, che a lungo è stato assai meritevole membro e degnissimo presidente di diverse società scientifiche". Vogliamo, dobbiamo: è un dovere che corrisponde al più profondo e spontaneo moto del cuore. Dunque per Deutz scelse una pianta di cui non gli sfuggiva la bellezza: Deutzia scabra, coltivata da secoli nei giardini giapponesi per le abbondanti fioriture candide e profumate. Non poteva sapere che in tal modo avrebbe eternato il nome di Deutz come patrono di un genere cui appartengono alcuni dei più diffusi arbusti da giardino. All'unica specie a lui nota, se ne sono via via aggiunte altre e oggi Deutzia (famiglia Hydrangeacae) è un grande genere con oltre settanta specie; ha distribuzione disgiunta: da una parte il Giappone e l'Asia orientale, dall'altra l'America centrale. Il loro successo come piante da giardino è relativamente recente: è stato notato che due terzi delle specie sono state scoperte solo nel Novecento. La prima ad essere nota in Europa fu proprio D. scabra; era già stata segnalata da Kaempfer e fu decritta appunto da Thunberg; nel 1812 l'ispettore della Compagnia delle India John Reeves - lo stesso che portò la prima Wisteria chinensis in Europa - inviò in Inghilterra questa specie (o più probabilmente la cinese D. crenata), che però fu coltivata in serra e non prosperò. Per la vera introduzione bisogna attendere gli anni '30 e Siebold che riportò dal Giappone D. scabra, D. crenata e D. gracilis. Verso il 1860, Robert Fortune raccolse in Cina una forma doppia di D. crenata (solitamente confusa con D. scabra, che però è endemica del Giappone). Intorno al 1880, molte nuove introduzioni dalla Cina si devono ai missionari francesi che, per integrare le magre entrate delle missioni, inviavano i loro semi alla ditta Vilmorin; il raccoglitore più prolifico fu padre Delavay che introdusse tra le altre D. purpurascens. Questi nuovi arrivi incoraggiarono gli esperimenti del grande ibridatore Lemoine, che intorno al 1891 iniziò un serrato programma di ibridazioni destinato a cambiare la storia della Deutzia: ancora oggi buona parte degli ibridi orticoli che fioriscono nei nostri giardini continuano ad essere quelli creati da lui tra il 1891 e il 1911 oppure dai suoi discendenti tra le due guerre. La moda però stava cambiando, e dopo la seconda guerra mondiale le deuzie incominciarono ad essere sentite come sorpassate e demodé; le si accusava in particolare di presentare pochi motivi di interesse terminata la fioritura. La situazione è di nuovo cambiata nel tardo Novecento, con l'introduzione di nuove specie e la selezione di cultivar più compatte e più adatte ai nostri piccoli giardini. Ne fa senz'altro parte la varietà oggi più coltivata, la nana Deutzia gracilis 'Nikko'. Per una storia più dettagliata degli ibridi e una selezione di specie si rinvia alla scheda.

0 Comments