|

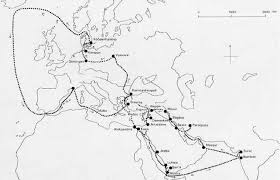

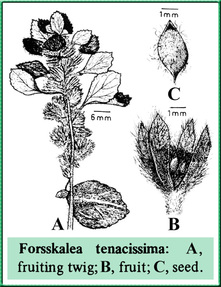

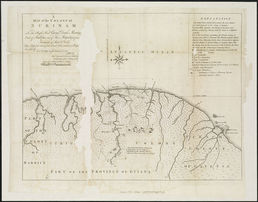

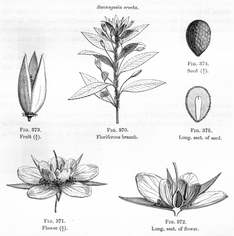

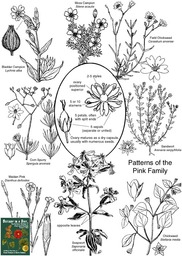

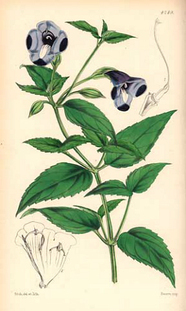

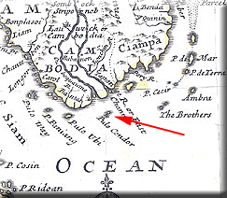

Intrepidi scienziati pronti ad ogni avventura, ricercatori entusiasti e instancabili raccoglitori di piante e animali. Così ci sono apparsi molti apostoli di Linneo; molti, ma non tutti. Göran Rothman, medico partito per il nord Africa in modo forse un po' improvvisato, non ha saputo (o potuto?) ricavare molto dal suo viaggio, a parte la rovina economica e una salute compromessa. Grazie a un caro amico, ha però lasciato il suo nome a una pianta bella tra le belle, la Rothmannia.  Un inconcludente viaggio in Nord Africa Göran (o Georg) Rothman, l'undicesimo apostolo, è quello di cui probabilmente sappiamo meno. Era figlio d'arte: suo padre Johan Stensson Rothman, medico e botanico, era stato insegnante di Linneo a Växjö ed era rimasto in ottimi rapporti con lui. Göran, dopo aver studiato scienze naturali e medicina ad Uppsala, era diventato un medico molto stimato. Quando nel 1773 l'inviato di Tripoli a Stoccolma Hagi Abdrahman chiese l'invio di uno scienziato svedese per condurre ricerche naturalistiche in Libia, egli propose la propria candidatura. Linneo era perplesso; avrebbe preferito qualcuno con maggiore esperienza di ricerca naturalistica sul campo e magari bravo a disegnare (in particolare, pensava ad Osbeck). Nonostante ciò, la candidatura di Rothman fu accettata; l'Accademia svedese delle Scienze avrebbe pagato una parte dei costi della spedizione, mentre al resto avrebbe provveduto Abdrahman. Accompagnato da quest'ultimo, Rothman lasciò Stoccolma nell'agosto del 1773 per un viaggio che doveva durare quasi esattamente tre anni. Mal progettata e improvvisata, tuttavia, la spedizione fu un fallimento. Gli aiuti finanziari e logistici promessi da Abdrahman non si materializzarono; Rothman arrivò a Tripoli in piena stagione delle piogge. Secondo quanto egli stesso scrisse a Wargentin, segretario dell'Accademia svedese delle scienze, quando finalmente iniziò le esplorazioni dei dintorni, fu deluso dalla sterilità di un territorio che poco aveva da offrire a un botanico (non posso non pensare: a meno che si chiamasse Forsskål!); il calore intenso, la paura dei beduini e l'indifferenza delle autorità gli impedirono escursioni a più ampio raggio. Solo dopo un anno gli si offrì la possibilità di accompagnare un fratello del Pascià in direzione dell'Atlante; non sappiamo nulla di questo viaggio, ma in una lettera Linneo depreca che Rothman non abbia potuto raggiungere le montagne. Nel 1775 intraprese una breve spedizione costiera. Intanto la situazione finanziaria si faceva sempre più insostenibile - anche se Rothman collaborava con il consolato svedese a Tripoli - tanto che scrisse all'Accademia delle scienze per ottenere un ulteriore finanziamento. Rientrò quindi a Stoccolma nel luglio del 1776. I risultati scientifici del viaggio furono modesti e lasciarono insoddisfatti tanto l'Accademia delle scienze - che riteneva non valessero la spesa sostenuta - quanto Linneo, che in una lettera scrive che tutte le piante raccolte da Rothman erano già note. Anche in patria la situazione finanziaria di Rothman rimase precaria; nel 1776 fu nominato assessore del Collegium medicum, un incarico che non prevedeva stipendio. Per mantenersi, mise a frutto le sue notevoli competenze linguistiche e un indubbio talento letterario, come traduttore di opere liriche, poesie e romanzi (ma anche, anonimamente, di materiali giornalistici). Tra le sue traduzioni più notevoli, il romanzo di Voltaire Zadig, il carme di Pope Lettere di Eloisa ad Abelardo, il libretto dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, scritto da Calzabigi. Il soggiorno in Tripolitania aveva per altro minato la sua salute; morì nel 1778, a soli 39 anni. Il suo diario di viaggio, rimasto inedito per oltre duecento anni, è stato recentemente pubblicato nell'abito del progetto dell'IK foundation sugli apostoli linneani. Qualche notizia in più nella biografia.  Rothmannia, ovvero "Chi trova un amico trova un tesoro" Non i modesti meriti scientifici, ma l'amicizia ha guadagnato a Rothman l'onore di essere ricordato da una pianta. Nel 1774, mentre egli si trovava in Tripolitania, il suo vecchio amico e compagno di studi Carl Peter Thunberg esplorava - lui sì, con enorme successo! - il Sud Africa; a maggio inviò all'Accademia delle scienze la descrizione di una bellissima pianta che propose di chiamare Rothmannia, "in onore di Göran Rothman, un mio vecchio amico, che, ho sentito dire, sta per partire per la Turchia" (insomma, un onore per meriti futuri, e pure sulla base di informazioni errate, anche se è vero che sulla carta la Libia apparteneva all'impero ottomano). Linneo abbozzò e nel 1776 Thunberg ufficializzò la denominazione nell'articolo Rothmannia, ett nytt orte-genus, "Rothmannia, un nuovo genere". Cosa ci sarà stato in comune tra la spettacolare Rothmannia capensis e il caro vecchio amico? Non lo sappiamo, ma così va il mondo, anche dalle parti della botanica: al dolce e geniale Löfling una minuscola Caryophyllacea dai fiori invisibili, al titanico Forsskål un'ortica e all'inetto Rothman la splendida Rothmannia! Rothmannia è un genere di una quarantina di specie della famiglia delle Rubiaceae, che comprende alberi fioriferi di distribuzione tropicale (Africa meridionale, Oceano indiano occidentale, Cina meridionale, Indocina e Nuova Guinea). La specie più nota è proprio quella descritta e battezzata da Thunberg, R. capensis; diversamente da molte Rubiaceae (pensiamo al nostro Galium) in cui le infiorescenze sono formate da fiori piccoli e numerosissimi, porta grandi fiori solitari che ricordano quelli della Gardenia. In effetti i due generi appartengono alla stessa famiglia e sono molto affini, tanto da aver posto a lungo problemi di classificazione; il figlio di Linneo ricollocò la Rothmannia nel genere Gardenia e fino alla metà del Novecento non è stata riconosciuta come genere separato (ecco perché in molti siti R. capensis è ancora designata con il vecchio sinonimo Gardenia rothmannia). Meno frequentemente coltivate della Gardenia, le diverse specie di Rothmannia sono tuttavia piante di grande bellezza, fortemente profumate e attraenti anche per il lucido fogliame sempreverde. Altre informazioni nella scheda.

0 Comments