|

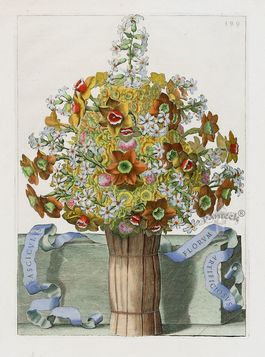

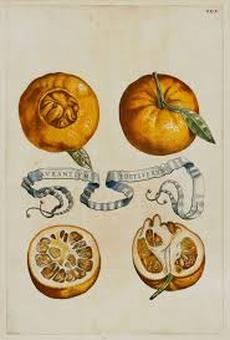

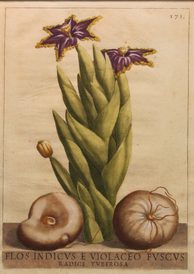

Si devono alla penna di Giovanni Battista Ferrari, gesuita poligrafo e poliglotta, due delle più raffinate opere editoriali del Seicento, cui contribuirono, tra gli altri, artisti del calibro di Piero da Cortona e Guido Reni: Flora seu de florum cultura, uno dei primi trattati di giardinaggio, del 1633, seguito nel 1646 da Hesperides sive de Malorum aureorum cultura et usu, una monografia altrettanto pionieristica sugli agrumi, probabilmente la prima dedicata a un genere. Sfogliarle è una festa per gli occhi, leggerle uno squisito divertimento barocco. Con tante sorprese, come quel "fiore indiano violato scuro" che molti anni dopo verrà ribattezzato Ferraria crispa.  Uno sponsor d'eccezione per un'opera straordinaria Nello stagnante panorama dell'Italia secentesca, la Roma dei papi faceva eccezione; non per particolare acume politico o politiche illuminate, ma per la febbre edificatoria che, alimentata da papi e cardinali, trasformò la Città eterna del XVII secolo in un immenso cantiere. E tra chiese e palazzi, si costruivano anche giardini. Anzi una villa fuori porta con giardini scenografici e un angolo segreto riservato alle piante "peregrine", le specie esotiche che arrivavano dalle "Indie", era uno status symbol, la misura del potere e del prestigio. Tra i più preziosi gli Horti Barberini, voluti dal Cardinale Francesco, nipote del papa Urbano VIII. Durante il pontificato dello zio egli fu senza dubbio il personaggio più influente della corte pontificia: come "cardinal nepote" era il segretario di Stato, e accumulò una incredibile quantità di titoli e cariche. Uomo colto, collezionista, cultore della letteratura, della musica e delle arti (tra i suoi protetti anche Bernini), fece del suo palazzo alle Quattro Fontane - allora un'area suburbana - un punto nevralgico della cultura romana. Tra i suoi interessi non mancavano le scienze: creò un museo di scienze naturali e soprattutto trasformò i giardini del suo palazzo in una specie di orto botanico, ricchissimo di piante rare, che gli giungevano soprattutto grazie ai contatti allacciati in Francia durante varie missioni diplomatiche. Quali piante fiorissero in quel giardino ce lo racconta Giovanni Battista Ferrari, un gesuita di origini senesi che fece parte dell'entourage di Francesco Barberini. Orientalista di una certa fama, grazie alla protezione dei Barberini (Francesco, ma anche suo fratello Antonio), Ferrari ebbe libero accesso ai giardini della nobiltà romana e incominciò ad appassionarsi di floricoltura. Si costruì così una cultura enciclopedica sull'argomento, che trasfuse in una vasta opera, Flora seu de florum cultura, pubblicata in latino nel 1633, poi, visto il successo anche europeo, tradotta in italiano e ripubblicata nel 1646 con il titolo Flora overo cultura dei fiori. Alla sua progettazione, contribuì senza dubbio Cassiano dal Pozzo, che, al servizio del cardinal Barberini, lo accompagnò in molte missioni all'estero e esercitò una specie di ruolo informale di Ministro della Cultura di Urbano VIII. Cassiano era a sua volta un grande collezionista d'arte, incluse le tavole botaniche; fu lui, probabilmente, a concepire la parte iconografica di Flora e a mettere in contatto Ferrari (di cui divenne intimo amico) con i più importanti artisti del tempo. Fece anche da tramite con l'ambiente dei Lincei, di cui era membro. Il risultato è davanti ai nostri occhi: una delle opere editoriali più prestigiose del tempo, un sontuoso in quarto in quattro volumi, con 101 calcografie, che ritraggono piante di giardini, attrezzi, grandi vasi con composizioni floreali e soprattutto molte specie di piante. E' allo stesso tempo un manuale che fornisce informazioni pratiche sull'allestimento di un giardino e sulla coltivazione delle piante, un catalogo delle specie più apprezzate, un ricettario con curiose indicazioni, una guida sui più bei giardini romani, un'opera letteraria. Volendo unire l'utile al dilettevole, Ferrari ha infatti arricchito il suo testo con sette favole allegoriche che mettono in scena gli dei dell'Olimpio e raccontano metamorfosi alla maniera di Ovidio. Ciascuna favola è illustrata da una tavola disegnata da tre tra i maggiori artisti attivi a Roma in quel momento: Guido Reni, Piero da Cortona e Andrea Sacchi (nell'edizione italiana, si aggiungerà Giovanni Lanfranco). La maggior parte delle incisioni si deve a J.F. Greuter. A finanziare la prestigiosa e costosissima opera furono ovviamente i Barberini (cui Ferrari rende ripetutamente omaggio).  Le meraviglie barocche di Flora Sfogliamo dunque Flora. Ad aprire il volume è una spettacolare tavola di Piero da Cortona che fa da frontespizio e celebra la gloria della dea Flora. Dopo un'erudita introduzione, seguono indicazioni sull'ubicazione ideale del giardino, sulle siepi che dovranno difenderlo, sulla disposizione delle aiuole e dei sentieri. A illustrare questo capitolo, 7 piante di giardini, incluso un labirinto. Scopriamo come dobbiamo scegliere il cane da guardia (meglio nero: di notte fa più paura ai ladri, e più facilmente li coglierà alla sprovvista), come innaffiare, come disporre i fiori e quando raccoglierli, e così via. Se vi siete mai chiesti perché nei giardini abbondano limacce e bruchi, Ferrari ce lo spiega attraverso la prima e più divertente delle sue favole, dedicata all'improbabile coppia formata dal pigro giardiniere Limace e da suo fratello Bruco, impenitente scalatore di muri e ladro di piante, che un'irata Flora trasforma in Lumaca e Ruca. A completare il primo libro, una rassegna degli arnesi da giardino, indicazioni sui concimi e le terre - qui Ferrari include un excursus sui principali giardini privati romani - e la seconda favola, in cui Flora imbandisce un banchetto floreale agli dei. Per chi, come me, è affascinato dalla storia delle piante, le maggiori sorprese giungono però dal secondo libro. Ferrari vi passa in rassegna i fiori ornamentali indigeni e esotici più ricercati nei giardini del tempo. Scopriamo che i più alla moda erano le bulbose, in una stupefacente quantità di specie e varietà: narcisi (non meno di 36 tipi), crochi, colchici, corone imperiali, tulipani (solo due: a Roma, evidentemente non si erano ambientati), fritillarie, iris, gigli, Orchis, ornitogali, giacinti (altra super star, non meno di 25), ciclamini, anemoni (anch'essi in numerose varietà), ranuncoli, asfodeli, mughetti. A confronto, poche le erbacee perenni (peonie, Lychnis chalcedonica, l'esotica Lobelia cardinalis, sotto il nome di Trachelio americano, numerosi garofani). Piacevano invece le rampicanti: la curiosa Passiflora (Granadiglia), in cui si riconoscevano gli strumenti della passione di Cristo e soprattutto i gelsomini. Gli arbusti si riducono praticamente alle rose. Pochi gli alberi da fiore, soprattutto esotici: peschi e ciliegi doppi, la mimosa, il sommacco, Schinus molle. Se in questi casi le esotiche sono riconoscibili con i loro nomi, più spesso sono celate sotto l'etichetta ingannevole di generi già noti. Sotto il nome di Narciussus indicus riconosciamo così, anche grazie alle dettagliate illustrazioni, Sprekelia, Amaryllis belladonna, Crinum, Haemanthus; e capiamo che, in fondo, indicus vuole dire esotico: se Sprekelia arriva davvero dalle Indie - ovvero dal Centro America - le altre sono sudafricane, giunte a Roma con un tortuoso viaggio attraverso l'Olanda e la Francia. Ugualmente, sotto l'etichetta Hyacinthus si celano non solo Hyacinthoides non-scripta, ma anche Scilla peruviana e varie specie di Muscari. Gelseminum indicum flore Phoeniceo è chiaramente Campsis radicans. Non si sbilanciò invece Ferrari nel nominare il fiore destinato a immortalarlo nella denominazione botanica: è semplicemente Flos indicus e violaceo fuscus, "Fiore indiano violato iscuro". Ne giunse a Roma da Parigi un bulbo mezzo rinsecchito; l'abilissimo appassionato Tranquillo Romauli riusci, in due anni, a portarlo a fioritura. E, come scopriremo tra poco, anche questo fiore indiano non è indiano per niente. Il terzo libro è dedicato alla coltivazione delle piante da fiore: prima una parte generale (molto dettagliato il capitolo sulla lotta agli animali "maggiori" e "minori" che infestano i giardini, soprattutto i topi, da combattere in ogni modo, incluso cacciandoli con una speciale balestra; utile anche un gatto, ma sarà bene sceglierlo tigrato); poi indicazioni specifiche sulla coltivazione delle specie elencate nel libro precedente. A conclusione, un catalogo delle piante esotiche coltivate negli Horti Barberini: molte le abbiamo già incontrate, si aggiungono alcune piante officinali, come la Moringa o il tamarindo, un "fagiolo del Brasile", l'albero del corallo americano (Erythrina corallodendron). Completano il libro una pianta del giardino di Palazzo Caetani di Cisterna e due favole, una dedicata a Flora e alla Luna, l'altra che scomodo addirittura Nettuno per ornare gli Horti Barberini. Il quarto libro è una miscellanea di meraviglie di gusto barocco: le meraviglie dell'arte (che insegna a disporre i fiori, a conservarli, a imitarli, a forzarne la fioritura, a alterarne la forma, il colore, il profumo), ma ancora più le meraviglie della natura stessa, che a sua volta supera l'arte che si è illusa di superarla. Espressione di questa meraviglia è la Rosa della China, che (oh stupore!) nell'arco di una giornata muta il colore dei propri fiori dal bianco al carnicino al rosso. Avrete già capito che si tratta di Hibiscus mutabilis; Ferrari ci informa che i semi erano arrivati a Roma dall'India circa dieci anni prima, avevano prosperato e se ne coltivavano tre tipi: una forma semplice, una doppia e una stradoppia. E tra le tante tavole dedicata alla "Regina delle rose", ce n'è anche una che ne rappresenta i semi visti al microscopio (probabilmente la prima nella storia dell'illustrazione botanica).  Nel giardino delle Esperidi Visto il notevole successo dell'opera, probabilmente ancora su suggerimento di dal Pozzo, Ferrari decise di scriverne un'altra, dedicata questo volta agli agrumi, immancabili inquilini dei giardini barocchi e delle loro arancere. Fu un'altra opera enciclopedica, con la stessa formula della precedente: un testo che unisse notizie erudite, favole mitologiche, puntigliose descrizioni delle piante e indicazioni per distinguerne i tipi, dettagliate istruzioni di coltivazione, informazioni di ogni genere sugli usi e gustose curiosità; un apparato iconografico affidato agli artisti più in voga. Il gesuita si mise alacremente al lavoro, ma a venirgli meno fu proprio il finanziatore. Nel 1644 Urbano VIII morì. Seguì la disgrazia di Francesco Barberini, che, messo sotto inchiesta per i modi in cui aveva ingrandito il patrimonio familiare, dovette andarsene in esilio in Francia. Non fu facile per Ferrari trovare un altro finanziatore. Attraverso il pittore Poussin, cercò anche inutilmente di ottenere il sostegno del re di Francia. Alla fine, riuscì a pubblicare Hesperides, sive De malorum aureorum cultura et usu libri IV nel 1646, a spese dell'editore Hermann Scheus. Frutto di un lavoro durato almeno dieci anni, l'opera è forse il primo trattato dedicato a un singolo genere (ovvero a Citrus, cui appartengono gli agrumi). L'apparato iconografico è ancora più sontuoso di quello di Flora: i disegni dai cui furono tratte le incisioni che illustrano le favole mitologiche o raffigurano sculture, bassorilievi, arancere si devono a François Perrier, Nicolas Poussin, Pietro Paolo Ubaldini, Francesco Albani, Andrea Sacchi, Francesco Romanelli, Filippo Gagliardi, Guido Reni, Domenico Zampieri (Domenichino), Giovanni Lanfranco, Girolamo Rainaldi; il frontespizio è di Pietro da Cortona. Non sono firmate le incisioni che raffigurano i fiori e i frutti dei numerosissimi agrumi e arnesi da innesto. Il primo libro, De aditu ad Hesperides ("Ingresso alle Esperidi"), di grande erudizione, è dedicato al mito di Ercole nel giardino delle Esperidi, di cui si ricostruisce la presenza nella letteratura e nell'arte; a conclusione una favola allegorica sul trasferimento delle ninfe Esperidi in Italia. Nei tre libri seguenti gli agrumi vengono classificati in tre grandi gruppi, a ciascuno dei quali è dedicato un libro, sotto la protezione di una delle ninfe Esperidi: i cedri nel secondo libro, Aegle sive malum citreum; i limoni nel terzo, Artehusa sive malum limonium; le arance nell'ultimo, Hesperthusa sive malum aurantium. La medesima struttura ricorre in ciascun libro: prima una discussione sui vari tipi, e gli svariati nomi, dell'agrume trattato, cui segue un minuzioso catalogo delle specie e varietà, illustrate da tavole di eccezionale fattura artistica e grande valore scientifico. Solitamente in alto è riprodotto un ramo con foglie, talvolta fiori, e un frutto maturo, in basso il frutto in sezione; a legare il tutto, un cartiglio in forma di nastro con il nome latino. Talvolta possono esserci anche frutti immaturi, il frutto visto dal basso, o dall'alto, per mostrarne alcune particolarità. Per gli appassionati di agrumi, è un documento eccezionale delle numerosissime varietà che si coltivavano nel Seicento. Seguono poi indicazioni sulla coltivazione, il trapianto, gli innesti, la lotta alle malattie, gli usi (con tanto di ricette) anche presso altri popoli (con una messe di curiose notizie etnografiche). Secondo il gusto barocco per il bizzarro, larghissimo spazio è dedicato alle forme mostruose, che erano particolarmente ricercate dai collezionisti e venivano anche volutamente create attraversi esperimenti di incroci. Al solito, la loro origine è attribuita a mitologiche metamorfosi. Ritiratosi Ferrrari nella natia Siena, dal Pozzo cercò di coinvolgerlo in un terzo lavoro sui pomi, ma il gesuita, ormai stanco e anziano si sottrasse. Morì nel 1655. Quale notizia sulla sua vita nella sezione biografie.  Quel fiore indico che non viene dall'India L'illustrazione del flos indicus e violaceo fuscus (con la descrizione che ne dà Ferrari) è la prima attestazione nella letteratura scientifica europea di questa pianta che, come si è detto, era arrivata a Roma dalla Francia. Si rifanno a Ferrari (e non a una conoscenza diretta) il Gladiolus indicus e violaceo fuscus di Robert Morison (Plantarum historiae universalis, 1680) e il Narcissus indicus flore saturate purpureo di Olof Rudbeck (Reliquiae rudbeckianae, 1701). Il primo botanico a studiare dal vivo la curiosa bulbosa, e riconoscerne l'appartenenza a un nuovo genere fu l'olandese Johannes Burman, grande studioso della flora sudafricana, che nel 1761 le dedicò un articolo, comparso negli Atti dell'Accademia Leopoldino-Carolina, dandole il nome di Ferraria. Ma qualche tempo prima aveva comunicato la sua intenzione di creare la nuova denominazione a Philip Miller, che nel 1759 (sia in Figures of Plants sia nella settima edizione di The Gardeners Dictionary) descrisse la pianta, riconoscendo la paternità del nome a Burman. Ecco perché la denominazione completa del genere è Ferraria Burm. ex Mill. Il genere Ferraria, della famiglia Iridaceae, comprende 10-18 specie di cormofite diffuse in aree aride dell'Africa centrale e meridionale. Il maggior numero di specie si concentra lungo la costa occidentale del Sud Africa, preferibilmente in suolo sabbioso. Con l'eccezione di F. glutinosa, che vive nell'Africa tropicale meridionale con estati calde e umide e inverni freddi e aridi, vivono nella zona con piogge invernali e estate arida: in queste condizioni, fioriscono alla fine dell'inverno, poi perdono le foglie e vanno in riposo. I fiori della Ferraria sono davvero particolari: a forma di stella a sei punte, a volte con petali arricciati, hanno colori insoliti (crema, marrone chiaro, bruno, bruno-porpora) e sono spesso macchiettati. Inoltre molte specie emanano un odore sgradevole, che è stato descritto come simile a quello della melassa o dello zucchero caramellato con sentori di decomposizione. Non vi stupirà scoprire che (come le conterranee Stapeliae) queste specie sono impollinate da insetti sarcofaghi. Va detto, però, che per essere un genere così piccolo, Ferraria ha sviluppato strategie di impollinazione differenziate. F. ferrariola ha tepali dai colori delicati, giallo pallido o verde azzurro, quelli esterni con marcature più scure, vere e proprie "guide del nettare" che insieme al profumo dolce con sentori di violetta e di vaniglia attirano irresistibilmente le api. F. divaricata e F. variabilis, pur avendo colori smorti, dal bruno pallido al bruno scuro, uniforme o maculato, non hanno odore; i loro impollinatori sono varie specie di vespe. F. uncinata sembrerebbe invece essere impollinata da due specie di coleotteri. Qualche informazione in più su questo genere indubbiamente affascinante nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed