|

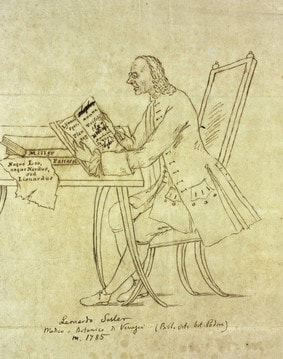

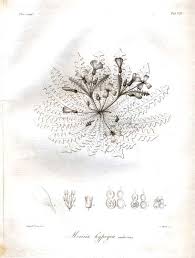

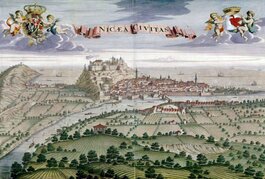

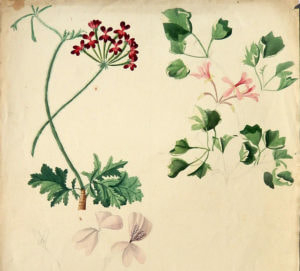

Del medico veneziano Lionardo Sesler (o Leonardo, ma lui preferiva firmarsi nel primo modo) oggi ci rimangono un ritratto, un manoscritto copiato di sua mano, una lettera pubblicata nell'opera di un amico con la dedica di un nuovo genere - ormai ridotto a sinonimo - e poche notizie non sempre affidabili. Eppure intorno alla metà del Settecento il suo nome era noto anche al di fuori dei confini della Serenissima, e anche di più lo era l'orto botanico privato che aveva creato nell'isola di Sant'Elena, nel sestiere Castello. Fu il ricordo indelebile di quel giardino a spingere Scopoli a dedicargli il genere Sesleria, di casa nei prati aridi anche di casa nostra, divenuto così il suo ricordo più importante e concreto.  Un medico veneziano appassionato di piante Intorno al 1745 un giovanissimo Giovanni Antonio Scopoli giunse a Venezia, deciso ad approfondire lo studio della medicina e della botanica, alla quale aveva incominciato ad appassionarsi esplorando le sue montagne. Tra i luoghi che frequentava si può dire quotidianamente spicca il giardino che il medico veneziano Lionardo ( o Leonardo) Sesler aveva creato nell'isola di Sant'Elena, all'estremità orientale della città, così evocato dallo stesso Scopoli nella prima edizione di Flora carniolica (1760): "Nella nostra memoria rimane indelebile il giardino, di sovente visitato, bellissimo e ricchissimo di piante rare, creato a Sant'Elena dal dottor Leonardo Sesler, uomo sommamente curioso delle scienze naturali". In quegli anni a Venezia Sesler era senza dubbio una riconosciuta autorità per "l'osservazione e la coltivazione delle piante" (anche queste sono parole di Scopoli), ma le informazioni che ci rimangono su di lui sono poche e sfuggenti. Stando a Saccardo, la sua famiglia era di origini tedesche, ma nacque a Venezia, in quale anno non sappiamo. Mosé Giuseppe Levi nel 1835, dunque una sessantina di anni dopo la sua morte, riferisce che morì nel 1785 all'età di ben 102 anni; sarebbe nato dunque nel 1683, una data davvero improbabile. La data di morte è invece confermata tra l'altro da un suo ritratto a penna conservato nella biblioteca dell'orto botanico padovano, in cui lo vediamo intento a leggere un manoscritto con molte correzioni; sul tavolo di fronte a lui, due volumi, uno forse un testo medico di Falloppio, l'altro indubbiamente il dizionario di Miller, e un cartiglio che recita: "Neque Leo, neque Nardus, sed Lionardus" (Non sono né leone, né nardo [un animale e una pianta] ma Leonardo). Alto e segaligno, con gli occhiali, non è certo un ottuagenario; purtroppo però il ritratto non è datato e anche il Garden's Dictionary, con le sue 8 edizioni, non ci aiuta. Sempre secondo Levi fu medico molto stimato, specializzato in ostetricia (a questo potrebbe alludere il volume di Falloppio); presumibilmente si laureò a Padova e certamente fu legato a Giulio Pontedera, prefetto dell'orto padovano dal 1719 al 1757, visto che sempre nella biblioteca dell'istituzione patavina è conservato un manoscritto di mano di Sesler che consiste in una copia della prima parte del primo volume della storia dell'Orto Botanico di Padova dello stesso Pontedera. Se la data di nascita riferita da Levi fosse affidabile, i due sarebbero stati quasi coetanei (anzi il minore d'età risulterebbe Pontedera, nato nel 1688). C'è da dubitarne, se consideriamo che una seconda amicizia padovana ci porta a tutt'altra data: si tratta di Vitaliano Donati, con il quale Sesler potrebbe aver erborizzato in Veneto, Friuli e Istria negli anni '40. E proprio in appendice all'edizione olandese (1757) della Storia naturale dell'Adriatico di Donati compare l'unica opera edita di Sesler: la lettera nella quale egli istituisce in onore dell'amico il genere Vitaliana, sulla base di una pianticella da lui raccolta sul monte Pellegrino sopra Cividale (oggi Androsace vitaliana); la lettera testimonia anche la sua grande ammirazione sia per il giovane amico e la sua sensazionale scoperta della natura animale dei coralli, sia per Linneo, definito omnium naturalium rerum lumen fulgentissimum. Come si è visto, agli anni '40 ci riporta anche la testimonianza di Scopoli. Molte delle piante rare che egli notò nel giardino di Sant'Elena dovevano essere il frutto delle erborizzazioni di Sesler nei territori della Serenissima; la sua fama dovette però superarne i confini, tanto da essere citato anche da von Haller. Secondo Levi, quando Sesler fu nominato chirurgo dell'ospedale di San Pietro e Paolo, sempre nel sestiere Castello, vi trasferì il giardino, ma colui che gli successe nell'anno della sua morte "quasi cignale ne ha lo interamente guastato, poiché meglio gli piacque vedervi sorgere piante di frutta saporite". Difficile credere che Sesler mantenesse il "grave suo ufficio" (così lo definisce Levi) a 102 anni! Forse se gliene togliamo venti o trenta, i conti tornano di più... Sempre a Padova e agli anni '40 ci riporta infine una terza documentata frequentazione di Sesler: quella con l'abate Filippo Vicenzo Farsetti: il ricchissimo nobiluomo nel 1744 affidò all'architetto Paolo Posi il compito di trasformare la sua villa di Santa Maria della Sala presso Padova in una residenza degna di Versailles; il parco, progettato dal francese Charles-Louis Clérisseau, si arricchì di templi, laghetti, labirinti, parterres, boschetti. Ma Farsetti volle anche un orto botanico ricco di piante rare; Lionardo Sesler, stimatissimo "fiorista" (cioè esperto di piante anche ornamentali) fu il suo principale consulente; secondo alcune fonti ne fu addirittura il direttore o curatore, ma è difficile pensarlo, visto che continuava a risiedere a Venezia e ad esercitarvi molto attivamente la medicina.  Là dove fioriscono i prati di Sesleria Fu tuttavia il giardino di Sant'Elena tanto ammirato da Scopoli a fare entrare il medico veneziano nella lista dei dedicatari di generi botanici; il grato botanico trentino volle infatti dedicargli Sesleria, stabilito sulla base di una graminacea che cresceva copiosa nei luoghi sassosi nei pressi di Idrija (attuale Slovenia); Scopoli non le assegnò un nome specifico, ma potrebbe trattarsi di S. caerulea. Oggi al genere sono assegnate da 30 a 40 specie, una delle quali in Nord Africa, le altre diffuse dall'Europa all'Iran, con centro di diversità nei Balcani, dove ne vive circa l'80%. Ne è ben fornita anche la flora italiana, con una dozzina di specie, cinque delle quali endemiche: S. calabrica (Massiccio del Pollino e Catena dell'Orsomarso a cavallo tra Lucania e Calabria); S. italica (Appennini centrali e settentrionali, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria Marche e Lazio); S. nitida (Appennini centrali e meridionali, Sicilia); S. pichiana (Appennini settentrionali, con stazioni sparse dal Piemonte e dalla Liguria all'Emilia); S. x tuzsonii (endemismo del Monte Procinto nelle Alpi Apuane, possibilmente sinonimo di S. autumnalis). Specie pioniere dei prati aridi e rocciosi, soprattutto nelle aree montane, le Sesleriae sono le erbe dominanti dei seslerieti, talvolta insieme ai carici. Nelle Alpi, il seslerieto da Sesleria caerulea colonizza pendii aridi, scoscesi e assolati su substrati calcarei della fascia montana e prealpina ed è ricco di fioriture, con specie come Aster alpinus, la stella alpina Leontopodium alpinum, Potentilla aurea, Anemone alpina, Viola calcarata e l'orchidea Gymnadenia nigra (sin. Nigritella nigra). Insieme a Carex sempervirens costituisce il seslerieto-sempervireto. Negli Appennini, dove è presente dal piano montano a quello alpino in pendii fortemente aridi e lungo le creste esposte al vento, il seslerieto è dominato da S. juncifolia o da S. appenina, anch'esse con un ricco corteggio di compagne tra cui spiccano Pedicularis elegans subsp. elegans, Carex kitaibeliana, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Androsace villosa, Astrantia tenorei, Leontopodium nivale, Gentiana dinarica, Pulsatilla alpina subsp. millefoliata, Linum alpinum. Oltre a costituire la base dei tappeti di fiori multicolori che ammantano le montagne, le Sesleriae stanno entrando anche in giardino, per la robustezza, le scarse esigenze, e l'indubbio valore decorativo; quelle più facilmente disponibili nei vivai sono S. caerulea, apprezzata per i ciuffi sempreverdi di foglie glauche, e S. autumnalis, interessante anche per le spighette argentee prodotte a partire da settembre. Da Sesleria intorno alla metà del secolo scorso è stato separato il molto affine genere Sesleriella, con una o due specie di minuscole erbe rupicole delle Alpi orientali (Italia, Svizzera, Austria e Slovenia): si tratta di S. sphaerocephala, e forse da S, leucocephala, oggi per lo più considerata una variante cromatica della precedente. Altre notizie nelle rispettive schede di Sesleria e Sesleriella.

0 Comments