|

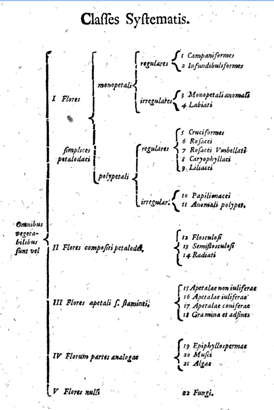

Se i suoi colleghi l'avessero pensata come Karl August von Bergen, medico e botanico nonché professore dell'Alma Mater Viadrina di Francoforte sull'Oder, questo blog non esiterebbe. Nel ragionare sul sistema migliore per denominare un nuovo genere, la sua preferenza andava infatti ai nomi descrittivi basati sulle caratteristiche distintive o l'aspetto generale. A suo giudizio l'abitudine di usare i nomi delle piante per "onorare persone bene merite della botanica" era da condannare, perché l'utile va preferito alla vanità. Eppure è proprio grazie alle bergenie, tra i primi fiori a rallegrare i nostri giardini tra inverno e primavera, che è stato preservato anche il suo nome, che altrimenti sarebbe conosciuto forse da qualche studioso della storia della medicina o della botanica prelinneana, come autore di un piccolo libro che è insieme una flora regionale e un trattatello di botanica sistematica. E dunque, a suo dispetto, sia gloria al professor Bergen e al genere Bergenia.  Una botanica metodica Nel Settecento, il dibattito sui sistemi di classificazione delle piante fu assai vivace. A prevalere, anche fuori dei confini francesi, fu probabilmente quello creato da Tournefort, ma molti botanici ne elaborarono dei propri, più o meno diffusi. Dunque, quando Linneo pubblicò Systema naturae (la prima edizione è del 1735), il suo era solo uno dei tanti sistemi in concorrenza, che faticò assai ad imporsi. Forse l'accoglienza più contrastata si ebbe nell'area tedesca, con posizioni fortemente ostili come quelle di Ludwig e Siegesbeck, o più aperte e favorevoli come quella di Gleditsch. E' in questo contesto che si inserisce una figura indubbiamente minore, ma significativa del mondo accademico tedesco, Karl August von Bergen (1704-1759). Egli era figlio d'arte e arrivava da uno degli angoli più remoti della Germania, Francoforte sull'Oder. Suo padre era Johann Georg von Bergen, professore di anatomia presso l'Università Viadrina, la più antica e più prestigiosa del Brandeburgo. La formazione del giovane Bergen tuttavia non fu affatto provinciale: venne mandato a completare gli studi a Leida, dove fu allievo di Boerhaave e si laureò in medicina; fu poi a Parigi e a Strasburgo. Rientrato in patria, prima insegnò presso l'università della città natale come professore straordinario, quindi succedette al padre nelle cattedre di anatomia e botanica, incarico che comprendeva anche la direzione dell'orto botanico (fondato nel 1679). Come anatomista, si segnalò per le sue ricerche sul sistema nervoso, ma si interessò anche di zoologia (con un'operina sul rinoceronte e un saggio sulla classificazione dei molluschi con conchiglia). Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Bergen intervenne nel dibattito sul sistema linneano nel 1742 con Programma: utri systematum Tournefortiano an Linneano potiores partes deferendae sint, in cui mise a confronto i sistemi di Tournefort e Linneo, sostenendo la superiorità del secondo. Ma pochi anni dopo sembrò cambiare idea. Nel 1750, infatti, in Flora fracofortana adottò come punto di riferimento il sistema del francese. Senza essere uno dei testi sacri della botanica, è senza dubbio un'opera significativa che vale la pena di analizzare più da vicino. Si tratta di una delle numerose flore regionali prodotte dai botanici tedeschi tra Seicento e Settecento; in questo caso, l'ambiente indagato è la marca di Brandeburgo, di cui si passano in rassegna alcune centinaia di piante sia native sia coltivate in orti e giardini. Da questo punto di vista, l'autore stesso lo presenta modestamente come un aggiornamento e un completamento di un'opera precedente, Hodoegus botanicus, un vademecum per gli studenti di medicina e botanica di Francoforte pubblicato da Martin Daniel Johren nel 1715. Le sue ambizioni si espressero piuttosto al saggio introduttivo, in cui Bergen espone le sue riflessioni (cogitata) sullo studio metodico della botanica; il suo proposito è individuare un metodo facile, praticabile anche dagli autodidatti, un filo d'Arianna che li condurrà per mano nei labirinti del regno di Flora; e questo metodo deve essere naturale, o per dirla con le sue parole Botanices... proprio Marte addiscendae, "una botanica da studiare in base alle sue stesse forze". Il metodo è esposto in 52 brevi o brevissimi paragrafi di tono aforistico; dopo aver definito i concetti stessi di metodo e di scienza, Bergen elenca le parti distintive delle piante, distinguendole in primarie (fiori, frutti e semi) e secondarie (radici, tronco, caule, foglie). Afferma quindi che a fornire le note caratteristiche in base alle quali si distinguono e classificano le piante sono le parti coinvolte nella fruttificazione. Passa quindi a definire le categorie tassonomiche: classi, ordini, generi, specie, varietà. Il concetto fondamentale, sulla scorta di Tournefort, è quello di genere, che raggruppa specie simili e va individuato sulla base delle parti primarie. Tanto meno si dovranno considerare le parti secondarie per definire le classi. D'altra parte, Bergen è consapevole che botanici diversi nelle loro classificazioni hanno considerato differenti parti connesse con la fruttificazione: Cesalpino il frutto, Ray, Tournefort, Magnol e altri il calice, von Haller corolla, stami e frutto , Linneo stami e pistillo. Tutti questi metodi sono artificiali, mentre quello che si desidera è un metodo naturale. Linneo ne ha fornito solo dei frammenti. Per altro, a suo parere, il medesimo criterio non funziona per tutti i generi, molti dei quali presentano caratteristiche singolari. Bergen passa poi a occuparsi delle denominazioni. I nomi dei generi ottimi sono quelli basati sull'aspetto e le caratteristiche delle piante che ne fanno parte, mentre le denominazioni celebrative devono essere evitate, perché l'utilità deve avere la meglio sulla vanità. Analogamente, sono eccellenti i nomi delle classi e degli ordini che sintetizzano le caratteristiche dei generi che raggruppano, anche se quelli assegnati finora, per esempio da Tournefort, sono prevalentemente artificiali e arbitrari. I nomi specifici dovrebbero invece essere desunti dalle parti secondarie, in particolare quelle che differenziano una specie dall'altra. Non per questo Bergen anticipa la denominazione binomia di Linneo: se ridicolizza i prolissi nomi polinomi definendoli septempedales (insomma, peggio che sesquipedali), nel suo catalogo egli stesso usa nomi-descrizione spesso di cinque o sei parole. Dopo aver concluso con un appello appassionato allo studio delle piante, osservate là dove vivono nei diversi momenti dell'anno e esaminate in tutte le loro parti, Bergen fornisce ai lettori un utile glossario dei termini botanici (utile anche per noi per capire lo stato dell'arte verso metà Settecento). Ed ecco infine il suo sistema di classificazione che si basa in parte su quello di Tournefort, in parte se ne discosta. Anche qui il criterio di classificazione è la corolla, gli ordini sono cinque e le classi ventidue, ma scompare la bipartizione, ancora presente nel francese, tra piante erbacee o arbustive e alberi, che lo aveva costretto a raddoppiare alcune classi. Se dunque i primi due ordini (fiori petalati semplici e fiori petalati composti) e le prime 14 classi sono identici a quelli di Tournefort, in realtà si sono allargati a comprendere anche le specie arboree. Del tutto originali sono invece i raggruppamenti successivi: il terzo ordine (apetali staminati), con le quattro classi apetale senza amenti, apetale con amenti, apetale conifere, graminacee ed affini; il quarto ordine (con parti analoghe ai fiori), che comprende le tre classe epifillosperme - cioè le felci -, muschi e alghe; il quinto ordine, privo di fiori, è costituito dai funghi. Rispetto al sistema di Tournefort, il progresso è chiaro soprattutto per quanto riguarda le crittogame, precedentemente raggruppate in due classi, apetale senza fiori (le felci) e apetale senza né fiori né frutti (tutte le altre).  Bergenia, una pianta demodé? A questo nemico dei nomi celebrativi è toccato in sorte di essere ricordato, più che per i suoi studi, apprezzati dai contemporanei ma presto dimenticati, per la dedica di un genere botanico molto popolare: Bergenia, creato nel 1794 da Conrad Moench in un'opera che ha qualche analogia con Flora francofortana, ovvero Methodus plantas horti Botanici et agro Marburgensis: anche in questo caso una flora regionale, con un forte tensione metodologica. La denominazione Bergenia venne usata illegittimamente anche da Necker per il genere Lythrum e da Rafinesque (1838) per il genere Cuphea. Ma molto prima si era ricordato di Bergen anche Michel Adanson, che nel 1763 aveva creato in suo onore Bergena. La denominazione non è valida, trattandosi di un doppione di un genere linneano, ma è significativa: se Bergen pensava che un sistema naturale fosse desiderabile, Adanson vi dedicò ossessivamente tutta la vita. Bergenia, della famiglia Saxifragaceae, è un piccolo genere di rusticissime erbacee perenni originarie dell'Asia centrale, della Siberia, dell'Afghanistan, della Cina e dell'area himalayana. La prima ad arrivare in Europa fu la siberiana B. cordifolia, che Linneo attribuì al genere Saxifraga (nome che, per la solita viscosità dei nomi delle piante, le è spesso rimasto appiccicato). La denominazione di Moench non fu accettata nel mondo anglosassone, dove le fu preferito il nome Megasea, coniato da Haworth nel 1821. Altre specie arrivarono dalla Cina e dell'area Himalayana nel corso dell'Ottocento; risale al periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento il periodo della grande fortuna delle bergenie, soprattutto grazie alle precocissime fioriture che le rende interessanti anche come fiori invernali, stimolando un'intensa attività di ibridazione. Poco esigente, generosa nelle fioriture molto precoci, la più comune nei giardini è B. crassifolia (anche nota con il sinonimo B. cordifolia), con grandi foglie persistenti e grappoli di fiori rosa intenso che sbocciano tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, nel nord Italia tipicamente intorno al 19 marzo (da qui il nome popolare "giuseppina"). Forse proprio perché facili e indistruttibili, talvolta sono sentite come piante banali, vecchiotte, fuori moda. Non la penso così, ma chi volesse qualcosa di nuovo non ha che l'imbarazzo della scelta: può rivolgersi ad altre specie, come B. purpurascens, con fiori rosa carminio e foglie a cucchiaio che in autunno si tengono di rosso, oppure B. stracheyi, un'alpina dalle dimensioni più contenute con fiori rosa chiaro gradevolmente profumati; ma soprattutto ai numerosi ibridi che hanno allargato la gamma dei colori dei fiori al bianco, al porpora e a tutte le sfumature del rosa, inclusa l'albicocca, e sono spesso molto interessanti anche per la tessitura e/o il colore del fogliame. Quale approfondimento nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed