|

Chissà se aveva ragione Plinio, e la genziana prende veramente il nome da Genzio, l'ultimo re degli Illiri? In tal caso, poco fortunato nelle sue iniziative politiche, che gli costarono il regno e la libertà, l'infelice sovrano ha avuto un'eccezionale fortuna postuma, dando il suo nome alle genziane in molte lingue europee e tenendo a battesimo ben quattro generi botanici: Gentiana, Gentianella, Gentianopsis, Gentianothamnus.  Breve la vita felice di re Genzio Come si era visto in questo post, nel libro XXV della Naturalis historia, Plinio, passando in rassegna le erbe medicinali, collega il nome di alcune di esse a personaggi del mito e della storia (per altro, dal punto di vista di un uomo dell'antichità, tra le due cose non c'è poi tanta differenza). Uno di loro è Genzio (Genthios in greco, Gentius in latino), l'ultimo sovrano indipendente degli Illiri. Qualche informazione su di lui ci è giunta solo da fonti romane o filoromane, soprattutto Tito Livio e Polibio. Roma si era inserita nell'area da un quarantennio (prima guerra illirica, 229-228 a.C) acquisendo il controllo della costa e dell'interno a sud della Drina; il padre di Genzio, Pleurato, era un fedele alleato di Roma; Genzio, succedutogli intorno al 181, dapprima continuò la politica paterna, anche se non mancavano attriti con Roma che lo accusò di favorire la pirateria che danneggiava i traffici della repubblica nell'Adriatico. Lo scoppio delle ostilità tra Roma e Perseo di Macedonia (terza guerra macedonica, 171-168 a.C.) costrinsero Genzio ad allearsi con quest'ultimo contro Roma. Il risultato fu un breve conflitto (terza guerra illirica, 160 a.C.), che si concluse con la totale disfatta degli Illiri; Genzio, catturato e portato prigioniero a Roma, dovette sfilare nel trionfo del vincitore, il pretore L. Anicio Gallo, insieme alla famiglia, per poi morire in prigionia in una data non precisata dalle fonti. Qualche particolare in più sulla sua vita nella sezione biografie. Polibio traccia un pessimo ritratto del personaggio, accusandolo di aver fatto assassinare il fratello e di essere un ubriacone che beveva notte e giorno, accentuando così la sua indole tirannica. Gli albanesi, invece, in anni recenti ne hanno esaltato la figura come precursore della loro nazione, vedendolo come un campione dell'indipendenza contro l'imperialismo romano; la sua figura è stata rappresentata sul verso di alcune banconote e il suo nome (nella forma Genti o Gentian) è diventato relativamente popolare. Ma torniamo a Plinio. Senza offrire alcun particolare, egli si limita a dire che "Genzio scoprì la genziana, una pianta che nasce ovunque, ma tuttavia in Illirico vi è quella più pregiata". Segue poi una descrizione della pianta che, nonostante qualche imprecisione, è agevolmente riconoscibile come Gentiana lutea. Il collegamento tra Genzio e la genziana è riferito anche da Dioscoride. In che senso dovremmo intendere invenit, "scoprì"? Genzio non avrà certo scoperto la pianta, comunissima - come del resto dice anche Plinio - in tutte le aree montuose e subalpine, ma piuttosto le sue virtù medicinali. Ma che l'avesse usata per curare qualche affezione particolare (una febbre oppure morsi di serpente) o addirittura un'epidemia scoppiata nel suo popolo, questo le fonti non lo dicono. Si tratta di illazioni, dovute a commentatori posteriori. Del resto, forse anche il collegamento tra Genzio e la genziana (gr. genthiane, lat. gentiana) è apocrifo. Molti linguisti pensano si tratti di una semplice etimologia popolare (un'etimologia falsa, basata su una somiglianza di suono). D'altra parte, altri fanno notare che il suffisso -an è frequente nei nomi illirici.  Per cominciare, Gentiana Insomma, un collegamento per lo meno dubbio, che ha però il merito di permetterci di parlare della genziana. Anzi, delle genziane. Non solo perché ce ne sono moltissime specie, ma perché più di uno sono i generi formati a partire dal lat. gentiana, il nome classico della genziana maggiore, ovvero Gentiana lutea. Pianta officinale nota fin dall'antichità e descritta in tutti gli erbari (in genere come Gentiana major), ha trasmesso il suo nome a buona parte delle lingue europee occidentali: italiano genziana, spagnolo genciana, francese e inglese gentian, tedesco Entian, olandese gentiaan, svedese gentiana. Obbligata dunque la scelta onomastica di Tournefort che nel 1697 in Eléments de botanique creò ufficialmente il genere Gentiana, descrivendone 23 specie. Egli fece comunque notare che avrebbe avuto senso creare due generi distinti: Gentiana per le specie con i fiori a campana molto svasata e Gentianella per le specie con fiori tubiformi (ipotesi a cui rinunciò, ma che, come vedremo, avrà un futuro). Da parte sua Linneo riprese la denominazione di Tournefort in Systema naturae 1735 e Species plantarum 1753. Il genere dà anche il nome alla famiglia delle Gentianaceae (circa 1500 specie) e all'ordine delle Gentianales (con cinque famiglie). Genere vastissimo (da 350 a 800 specie, a seconda dei criteri utilizzati), Gentiana ha una storia tassonomica tormentata. Nel corso di 350 anni, ne sono stati staccati, ricongiunti e nuovamente separati altri generi; attualmente gli si attribuiscono circa 350 specie, ben 240 delle quali vivono in Cina (in Europa sono presenti una quarantina tra specie e sottospecie; circa 24 sono le specie presenti in Italia). Citiamo almeno G. lutea, molto apprezzata anche in liquoreria, e G. acaulis, uno dei fiori simbolo delle nostre Alpi. Tra le "orientali", sono particolarmente apprezzate come piante da giardino alcune specie a fioritura autunnale, come G. sino-ornata (originaria della Cina sudoccidentale e del Tibet), con fiori blu profondo e gola striata di bianco, e G. farreri, con fiori azzurro pallido. Qualche approfondimento nella scheda.  Le "piccole genziane": Gentianella Nel 1794, in Methodus Plantas horti botanici et agri Marburgensis Moench riprese il suggerimento di Tournefort proponendo di separare da Gentiana il genere Gentianella (diminutivo di Gentiana, quindi "piccola genziana"); la differenza principale è che, mentre in Gentiana i lobi sono collegati tra loro da piccole pliche, esse mancano in Gentianella; inoltre, mentre i semi di Gentiana sono appiattiti e in genere alati, quelli di Gentianella sono arrotondati e privi di ali. Lasciata inizialmente cadere, la proposta di Moench fu recuperata nel Novecento e confermata dalle ricerche genetiche. Anche Gentianella è un genere alquanto vasto (e a sua volta pone non pochi problemi tassonomici), con circa 250 specie; anche se non mancano rappresentanti in Eurasia e in America settentrionale, è soprattutto sudamericano (al contrario di Gentiana, tipico dell'emisfero boreale); alcune specie sono presenti anche in Australia e Nuova Zelanda. In Sud America, sono caratteristiche di ecosistemi come la puna (le praterie di montagna andine, con clima secco e freddo) e il paramo (la steppa andina tropicale), soprattutto in Perù. Mentre le specie dell'emisfero boreale sono per lo più porpora, viola o blu, quelle sudamericane sfoggiano un'incredibile gamma di colori, che comprende verde, bruno, porpora, giallo, blu, rosa, arancio, rosso e bianco (alcune specie combinano due o tre colori). Il genere è ben rappresentato nella nostra flora, con una dozzina di specie. Tra le più note G. amarella, una specie a fioritura autunnale, soprattutto nordeuropea; e G. campestris, che colonizza i pascoli acidi o neutri delle Alpi tra 1000 e 2000 metri. Piuttosto ostiche da coltivare e di breve vita, sono raramente presenti nei giardini. Altre informazioni nella scheda.  Le "genziane sfrangiate": Gentianopsis Nel 1951 il botanico cinese Yu Chuan Ma separò da Gentiana un altro genere, Gentianopsis, "d'aspetto simile a Gentiana". Comprende 24 specie, diffuse in Europa, Asia e America settentrionale; presentano solo quattro lobi più o meno sfrangiati. In Italia è presente una specie, G. ciliata. Diffusa in un ampio aerale, che va dall'Europa meridionale e centrale all'Asia occidentale, è un'annuale dei boschi e dei parti di media e alta montagna. La specie più decorativa è l'americana G. crinita, un'annuale o biennale che fiorisce alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno con fiori blu brillante quasi iridescente e lobi finemente sfrangiati. Si aprono solo nelle giornate soleggiate, mente rimangono chiusi quando il tempo è nuvoloso. Anche in questo caso, si rimanda alla scheda per qualche dettaglio in più. Per concludere questa rassegna di nomi di generi collegati, se non a Genzio, almeno a Gentiana, aggiungiamo Gentianothamnus ("genziana arbustiva"), un genere monotipico del Madagascar rappresentato da G. madagascarensis, un arbusto con grandi fiori campanulati gialli o aranciati, che appartiene anch'esso alla famiglia Gentianaceae, anche se è piuttosto lontano dai generi fin qui esaminati. Una sintesi delle poche informazioni reperibili in rete nella scheda.

0 Comments

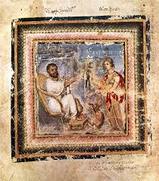

Perché mai un botanico scozzese dell'Ottocento dedicò un genere che vive solo in America settentrionale a una regina di Siria del III secolo (che non sembra aver coltivato alcun rapporto con le piante)? Sarà stata una reminiscenza degli studi classici, o la semplice suggestione di un nome sonoro? Per capirlo, facciamo un passo indietro e ci addentriamo nelle paludi lapponi in compagnia di Linneo.  Il colpo di fulmine di Linneo e i nomi classici di Don Un nome botanico può anche nascere da un colpo di fulmine. Almeno è quel che accadde a Linneo nel corso della spedizione lappone del 1732, di fronte all'irresistibile charme di un piccolo arbusto di palude. Lasciamoglielo raccontare con le sue parole: "Ho notato che prima di fiorire è rosso sangue, ma non appena fiorisce i petali diventano color carne. Dubito che qualsiasi artista possa riuscire a riprodurre questo incarnato nel ritratto di una giovane donna, o ad adornarne le guance con le sue bellezze che nessun belletto potrebbero prestarle. Appena l'ho vista mi sono ricordato di Andromeda come viene descritta dai poeti, e più ci rifletto più trovo somiglianze con la pianta. Se Ovidio avesse voluto descrivere la pianta simbolicamente non avrebbe potuto trovare maggiore affinità. E' ancorata lontana nell'acqua, come se fosse incatenata a una roccia in mezzo al mare. L'acqua le arriva alle ginocchia, sopra le radici; ed è sempre circondata da mostri velenosi - rospi e rane - che in primavera, quando si accoppiano, la inzuppano d'acqua. Lei sta in piedi e inchina il capo per il dolore. Poi i suoi piccoli grappoli di fiori con le loro guance rosa cadono e lei diventa sempre più pallida". Decise così di chiamare quella pianticella Andromeda e, per rendere ancora più evidente l'analogia che lo aveva tanto colpito, volle accompagnare quelle note con un disegno (non certo un capolavoro artistico): sulla sinistra una fanciulla nuda, incatenata a una roccia, assediata da un drago (ovvero la principessa Andromeda del mito, offerta in pasto a un drago inviato da Nettuno); dall'altra l'Andromeda della botanica, con la corolla graziosamente reclinata, assediata da un più prosaico tritone. La scritta recita: "Andromeda fittizia e vera; mistica e genuina; immaginata e ritratta". Questa storia non avrebbe diritto di cittadinanza in questo blog (qui i nomi sono sempre tratti da persone vere, non da figure immaginarie) se non fosse per il botanico scozzese David Don, a lungo curatore dell'Orto botanico di Edimburgo. Nel 1834 egli pubblicò A New Arrangement of the Ericaceae, in cui tra l'altro rivide il genere Andromeda separandone diversi nuovi generi, che naturalmente avevano bisogno di un nome. Per assegnarglielo, seguì da vicino le orme di Linneo, ripescando alcuni nomi femminili dalla mitologia classica: in primo luogo Cassiope (ovvero la madre di Andromeda); Leucothoe (figlia di un re di Babilonia che fu trasformata da Apollo in un arbusto profumato), Cassandra (la figlia di Priamo inascoltata profetessa di sciagure; inascoltata anche nella botanica, visto che oggi è sinonimo di Chamaedaphne). Ma in un caso fece eccezione: per il genere Zenobia non scelse una figura mitologica, ma storica, niente meno che la celebre regina Zenobia di Palmira, capace di tenere testa all'esercito romano. Una figura che in quegli anni doveva essere abbastanza nota, se pensiamo che nel 1813 andava in scena l'opera rossiniana Aureliano in Palmira, di cui Zenobia è la protagonista femminile. Le ragioni della scelta di Don rimangono misteriose. La motivazione non dice molto: "Da Zenobia, l'onoratissima regina di Palmira, che si distinse per la sua virtù, il suo valore e la sua sapienza, e fu celebre per le sue sventure". Forse, nonostante si sia ormai nel pieno del Romanticismo, la suggestione dell'antichità rimaneva forte; oppure nella scelta il botanico scozzese si è fatto guidare dal puro piacere del suono, assegnando alle sue piante bei nomi evocativi, senza alcun legame razionale con ciò che designano; o forse, un legame sottile c'è. Tutte queste figure, sia le quattro immaginarie - Andromeda, Cassiope, Leucothoe, Cassandra - sia l'unica storica, Zenobia, sono fanciulle e donne infelici, sventurate; adatte, quindi, come aveva suggerito Linneo, a prestare il loro nome a questi gentili arbusti che piegano le loro corolle in basso, come un capo reclinato in segno di dolore. Naturalmente è solo un'ipotesi. Il dato certo, l'unico, è che grazie a Don una donna interessante e eroica è entrata nella storia della botanica. Vissuta nel III secolo, in uno dei momenti di maggior decadenza dell'Impero romano, minacciato a est dai Parti e a ovest dai barbari germani, Zenobia ne approfittò per ritagliarsi un regno indipendente, estendendo le sue conquiste alla Siria, alla penisola anatolica, al Libano, alla Palestina e all'Egitto. Donna colta e raffinata, fece della sua corte un centro di incontro tra le diverse culture che convivevano in Oriente; chissà se tra le scienze coltivate a Palmira non ci fosse anche la botanica? Non ne sappiamo nulla; sappiamo solo che, dopo aver fatto tremare Roma, fu sconfitta dall'Imperatore Aureliano che la umiliò portandola nella capitale e ostentandola nel suo trionfo (e saranno queste, insieme alla morte del marito e del figlio, le "sventure" cui allude Don). Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Zenobia, bellezza delle paludi Il genere Zenobia, come Andromeda e le sue sorelle Cassiope e Leucothoe, appartiene alla famiglia Ericaceae; comprende da una a tre specie di arbusti originari delle zone sabbiose umide e delle paludi degli Stati Uniti sudorientali. Stando a Plant List, comprende tre specie (Z. cassinefolia, Z. pulverulenta, Z. speciosa), ma il più aggiornato Plants of World ne riconosce una sola (gli altri sono sinonimi), Z. pulverulenta, una specie abbastanza polimorfa, il che spiega queste incertezze tassonomiche. Nativa delle pianure costiere degli Stati Uniti sudorientali (North Carolina, South Carolina e Virginia), fu "scoperta" a fine Settecento nelle paludi della Florida dal celebre raccoglitore William Bartram, che la ritrasse dal vivo; sul suo disegno si basa la prima descrizione scientifica, sotto il nome di Andromeda pulverulenta, da parte di Willdenow (1799). E' un arbustino eretto con piccoli fiori campanulati, reclinati, delicatamente profumati; come si è accennato, presenta diverse forme. Nelle dune costiere (Sandhills) delle due Caroline, le foglie e i ramoscelli sono glauchi; più a est sono invece verdi; alcune varietà hanno foglie particolarmente decorative in autunno. Per il dolce profumo dei fiori, che alcuni accostano a quello dell'anice, altri a quello dei fiori degli agrumi, negli Stati Uniti è detta Honeycup, "coppa di miele". Qualche approfondimento nella scheda. Ecco un genere familiare a tutti: con le sue numerosissime specie, è a suo agio sui bordi delle strade e nei terreni incolti, sulle morene alpine, nell'orto delle aromatiche e nelle bordure di foglie argentee. Presta il suo aroma a raffinati piatti della cucina francese e dona piacevoli note amare a uno degli aperitivi più celebri e al liquore più amato dai poeti maledetti. E' il genere Artemisia, e forse, ma solo forse, deve il suo nome a un'antica regina, che i pittori barocchi amarono rappresentare mentre sorseggia una bevanda amara (ma era ben altro che assenzio l'ingrediente che la rendeva tale).  Una regina tra storia e leggenda Nel 1573, l'inglese Henry Lyte pubblica A niewe Herball, traduzione del Cruydeboeck di Rembert Dodoens, che è anche uno dei primissimi erbari inglesi. Al piedi dell'affollato frontespizio, il giardino delle Esperidi; in alto il dio Apollo e suo figlio Esculapio (dio della medicina); a sinistra e a destra della scritta, quattro figure storiche, altrettanti sovrani vissuti tra il IV e il I sec. a.C: Genzio, Mitridate, Lisimaco e Artemisia. La fonte dell'immagine è Plinio il vecchio, che nel 25° libro della Naturalis historia riferisce di una serie di personaggi (alcuni mitici, altri realmente vissuti) che si sarebbero interessati di erbe e medicina e sarebbero stati onorati dal nome a una pianta; tra loro appunto Genzio, re degli Illiri, scopritore e dedicatario della genziana; Mitridate VI, re del Ponto, famoso per le sue ricerche sui veleni e gli antiveleni, eponimo dell'eupatoria; Lisimaco - da identificare con uno dei successori di Alessandro Magno - che scoprì le virtù della lisimachia; e Artemisia II, regina di Caria, unica donna ad aver avuto tanto onore. La nota di Plinio su Artemisia è brevissima: si limita a riferire che mise in uso un'erba che prima di lei si chiamava partheni, e poi le fu dedicata. Ma si affetta ad aggiungere che questa etimologia non è condivisa da tutti: altri affermano che il nome derivi da Artemide Ilizia (una divinità associata al parto, qui assimilata a Artemide) poiché si tratta di un'erba specifica contro i malanni femminili. Alle due etimologie pliniane, i moderni ne hanno aggiunta una terza: secondo quest'ultima ipotesi, Artemisia andrebbe invece collegato all'aggettivo artemes, "sano", con riferimento alle virtù officinali di molte specie del genere. Ma prendiamo per buona la prima ipotesi di Plinio, visto che ci permette di parlare di una donna fuori dal comune. Artemisia, figlia del satrapo di Caria Ecatomno, secondo l'uso della sua dinastia, sposò il fratello maggiore Mausolo e regnò con lui. Alla morte del marito, il suo dolore fu così grande che volle dedicare tutta se stessa al ricordo dell'amatissimo fratello-sposo. Istituì splendidi giochi funebri, che comprendevano anche una gara di retorica cui parteciparono i più celebri oratori del tempo; ma soprattutto fece costruire e ornare di splendide statue un monumento funebre così bello da essere annoverato tra le sette meraviglie del mondo e da dare il nome a tutte le costruzioni di quel tipo: ancora oggi le chiamiamo infatti "mausoleo". Non solo: ritenendo che nessuna urna, nessun vaso fosse così prezioso da custodire le ceneri del marito perduto, le raccolse e le fece mescolare con vino aromatizzato; divenne la sua unica bevanda, che con la sua amarezza le ricordava il suo dolore. Un dolore devastante che l'avrebbe portata a morire meno di tre anni dopo il marito (350 a.C.). A metà tra storia e leggenda, le fonti antiche le attribuiscono doti di energia, astuzia e coraggio. Il contemporaneo Demostene mise in guardia i suoi concittadini contro questa pericolosa "donna e barbara", che soprattutto era una rivale della politica ateniese per il controllo dell'isola di Rodi, assoggettata appunto da Mausolo. E proprio contro i Rodiesi, secondo Vitruvio, Artemisia dimostrò grande abilità strategica. Quando gli abitanti di Rodi seppero che Mausolo, morendo, aveva lasciato il potere alla moglie, considerando un'umiliazione essere governati da una donna, si ribellarono e inviarono una flotta ad attaccare Alicarnasso, la capitale della Caria. Artemisia, appena ne ebbe notizia, fece spostare la propria flotta in un ancoraggio segreto e vi imbarcò metà delle sue truppe; ordinò all'altra metà di difendere le mura della città, fingendo però ben presto di arrendersi. Quando i Rodiesi, felici di conquistare la città quasi senza combattere, sbarcarono, mentre gli abitanti di Alicarnasso fingevano di accoglierli come liberatori, la flotta caria, navigando lungo un canale che metteva in comunicazione i due porti, prese le navi di Rodi alle spalle e le catturò, mentre quelli che erano sbarcati venivano presi e uccisi. I marinai di Artemisia si imbarcarono sulle navi di Rodi e fecero immediatamente vela per l'isola; i Rodiesi, credendo che fosse la loro flotta che rientrava vittoriosa, le lasciarono entrare in porto; i soldati di Artemisia presero la città e la sovrana, eliminati i capi della rivolta, poté riprendere il controllo su quell'importantissima base commerciale e strategica. Per celebrare la sua vittoria, vi fece costruire un secondo splendido monumento. Altre fonti ci riferiscono di una seconda astuzia di Artemisia: poiché gli abitanti di Latmo, che avrebbero dovuto fornire il marmo per la costruzione del Mausoleo, si erano ribellati, Artemisia, fece appostare le sue truppe nei pressi della città; quindi, con uno splendido seguito di donne e eunuchi che cantavano e danzavano, si recò a visitare un santuario di Cibele, a qualche miglia da Latmo. Incuriositi dall'inusitato spettacolo, gli abitanti della città accorsero per ammirarlo; gli uomini di Artemisia uscirono dai nascondigli e si impadronirono facilmente della città (questo aneddoto è spesso riferito a Artemisia I, che combatté dalla parte dei persiani a Salamina, ma è più probabile che si tratti proprio della nostra Artemisia II). Quanto ai suoi meriti botanici, a parte la breve notizia di Plinio, sappiamo da Strabone che fu esperta in medicina e conoscitrice delle erbe medicinali, qualità per le quali fu stimata dal contemporaneo Teofrasto. Come simbolo dell'amore coniugale, Artemisia è figura nota alla letteratura medievale (ne parlano, tra gli altri, Boccaccio nel De mulieribus claris ("Le donne famose") e Christine de Pizan nella Città delle donne. Come abbiamo visto, a fine Cinquecento Lyte la accomuna a Genzio, Lisimaco e Mitridate come patrona della scienza delle erbe. A partire dal tardo Rinascimento e fino al Settecento, soprattutto nell'ambiente olandese, la regina di Caria, raffigurata come una donna bella ma dolente che beve una coppa con le ceneri del marito, divenne un soggetto popolare della pittura, trattato tra gli altri da Rembrandt. Una sintesi della sua vita, come sempre, nella sezione biografie.  Fate verdi e foglie d'argento Il genere Artemisia - famiglia Asteraceae - venne istituito da Linneo (1753), rifacendosi a Plinio; la specie tipo è Artemisia vulgaris, una pianta officinale nota fin dall'antichità che con le sue proprietà emmenagoghe potrebbe corrispondere alla partheni della regina Artemisia. E' un vasto genere, quasi cosmopolita (lo troviamo in Europa, Africa settentrionale e Sud Africa, Asia, Australia, Americhe), che comprende circa 400 specie. Arbusti, perenni o annuali, in genere sempreverdi, spesso con foglie argentate e aromatiche, molte specie sono di notevole interesse per le proprietà officinali, aromatiche, culinarie e decorative. Artemisia absinthium, l'assenzio vero, le cui proprietà amaricanti sono citate già dalla Bibbia, nell'Ottocento era l'ingrediente principale del liquore omonimo, la "fata verde" tanto amata da poeti e pittori decadenti, il cui abuso generò una piaga sociale nota come absintismo, tanto che a inizio '900 ne fu vietato il commercio; è anche la principale componente aromatica del vermut. La rara e ricercata A. umbelliformis, il genepì bianco, dona le sue note profumate a un altro celebre liquore, appunto il genepì. Il gusto delicato di A. dracunculus, il dragoncello o estragone, ne fa una delle erbe tipiche dalla cucina francese. Nei giardini assolati e mediterranei, tanto più in epoca di cambiamento climatico, le artemisie sono insostituibili per l'adattabilità ai terreni poveri e aridi; più che per i fiori, solitamente insignificanti, sono le foglie grigie o argentate ad attirare l'attenzione; tra le più apprezzate, A. arborescens, A. lactiflora, A. ludoviciana, A. schimidtiana, l'ibrido A. 'Powis Castle'. Qualche informazione in più nella scheda. Teofrasto è stato il primo botanico della storia; a lui le piante interessavano in sé, non solo per l'utilità che ne potevano trarre gli uomini. Ne studiò la morfologia, la riproduzione, la fisiologia, il rapporto con l'ambiente; colse molte loro peculiarità e creò una terminologia. Ne propose una prima sia pur generalissima classificazione. Ma in epoca romana e medioevale fu via via dimenticato, per essere riscoperto solo nel Rinascimento. In fondo, per questo gigante della botanica il minuscolo e oscuro genere Theophrasta non è una scelta così inadeguata.  Una metodica indagine sulle piante Linneo l'ha proclamato "padre della botanica". Anna Pavord, nel suo brillante The naming of names, ne ha fatto l'eroe fondatore della tassonomia e l'ha immaginato mentre, una foglia di platano in una mano, una foglia di vite nell'altra, guida gli allievi del Liceo a riflettere su somiglianze e differenze per cercare un senso, un ordine sotto le molteplici forme della natura. Teofrasto, amico, allievo e successore di Aristotele alla guida della scuola peripatetica, è stato in effetti il primo (anzi l'unico, per oltre 1500 anni) a non accontentarsi di considerare le piante solo dal punto di vista utilitario, per osservarle con occhio di scienziato. Autore di centinaia di opere, di cui ben poche ci sono giunte, alla botanica dedicò Perì phutòn istoria, noto con il titolo latino Historia plantarum (che, più che storia delle piante significa "Indagini sulle piante") e Perì phutòn aitòn, noto con il titolo latino De causis plantarum (ovvero "Spiegazione delle piante"); la prima si occupa soprattutto della morfologia e della classificazione delle piante, la seconda della loro riproduzione e fisiologia. Insieme all'aristotelica Historia animalium, rappresentano le opere maggiori della scienza biologica antica: i due amici si erano divisi i compiti: Aristotele si occupò di studiare gli animali, Teofrasto le piante. Per la sua vita, si rimanda alla sezione biografie. L'oggetto dell'indagine di Teofrasto è esposto chiaramente all'inizio di Historia plantarum: "Per individuare i caratteri distintivi delle piante e la loro natura generale dobbiamo considerare le loro parti, le loro qualità, i modi in cui si origina la loro vita e l'intero corso della loro esistenza". Anche il metodo è chiaramente dichiarato: "Il compito generale della scienza è distinguere ciò che è identico in una pluralità di cose". In altre parole, come per Aristotele, conoscere significa paragonare, scoprire ciò che è comune a cose a diverse (arrivando così a definire categorie, gruppi generali), e ciò che differenzia cose uguali (riconoscendo le caratteristiche distintive dei membri di una categoria). Sebbene nelle sue opere non manchino nozioni ereditate dalla tradizione dei rizotomi, gli erboristi-raccoglitori di piante (molte delle quali, dal nostro punto di vista, sono pure e semplici superstizioni; Teofrasto, pensatore cauto e prudente, in genere prende parzialmente le distanze con formule come "si dice", "su questo sono necessarie altre indagini"), moltissimo è dovuto all'osservazione diretta e rivela una profonda conoscenza della morfologia, della fisiologia e della vita delle piante. Respingendo lo zoocentrismo di Aristotele (che descriveva le piante come animali con la bocca sotto terra e l'apparato riproduttivo e escretorio per aria), Teofrasto pensa in primo luogo che le piante vadano studiate con categorie che sono loro proprie. In primo luogo, nota che è persino difficile capire quali sono le loro parti perché, al contrario delle membra degli animali, molte di esse non sono permanenti: le foglie, i frutti, i semi, l'intera parte area delle erbacee perenni cadono o periscono senza che la pianta cessi di esistere come tale. In secondo luogo, il mondo vegetale è caratterizzato da un'enorme varietà; proprio in quegli anni, l'arrivo delle informazioni raccolte nei paesi esotici da soldati, mercanti e studiosi al seguito di Alessandro, complicava ulteriormente le cose. Teofrasto sottolinea che, mentre gli animali sono liberi di muoversi, le piante sono ancorate al terreno da cui ricevono il nutrimento; ecco perché è importante studiare i luoghi "propri", cioè quelli in cui ciascuna pianta trova le condizioni più favorevoli (noi diremmo, la nicchia ecologica; si capisce perché il filosofo greco sia considerato anche il padre dell'ecologia) e capire quali fattori esterni ne influenzino la crescita. il vigore, la fruttificazione. I suoi studi posero le basi della futura botanica, in alcuni casi anticipando di secoli conoscenze di là da venire; in primo luogo, ci ha lasciato alcuni termini (in assenza di ogni terminologia botanica, Teofrasto dovette inventarla dal nulla), ad esempio la distinzione tra il frutto, carpos, e l'involucro dei semi, pericarpon; il nome di molte piante che usiamo ancora oggi (ad esempio, tra quelle che iniziano con la lettera a: Aconitum, Agrostis, Althaea, Anemone, Aristolochia, Arum). Distinse le piante dicotiledoni e monocotiledoni (derivò questo gruppo dall'osservazione dei cereali e di altre Poaceae), le piante da fiore (angiosperme) e le gimnosperme (per lui, le piante che portavano pigne), le piante sempreverdi e quelle decidue, ma colse anche distinzioni più minute, ad esempio esaminando la struttura dei fiori distinse petali liberi e petali fusi, ovario supero e ovario infero. Comprese almeno nelle linee generali il funzionamento della fecondazione delle piante (in particolare nelle piante dioche, come le palme) e colse la relazione tra la struttura di alcuni fiori e quella dei frutti che ne derivano. Fu anche il primo tassonomista e propose una classificazione molto generale delle piante, sulla base della loro struttura, distinguendole in quattro gruppi: alberi, arbusti, suffrutici, erbe; sulla base della durata della vita, le distinse poi in annuali, biennali, perenni. Tutte queste acquisizioni erano destinate a non avere seguito. La botanica, appena nata, morì sul nascere e per secoli divenne un'ancella della farmacia e della medicina. Dopo Teofrasto, la scuola peripatetica si disperse; la maggior parte delle opere sue e del maestro andò perduta. Le due opere di botanica superstiti erano note in età romana, ma vennero fraintese o ignorate: Plinio saccheggiò Historia plantarum per quel bric a brac che è la Naturalis Historia, dove le puntuali notazioni scientifiche di Teofrasto convivono con leggende e racconti superstiziosi; ma soprattutto si impose Dioscoride, un medico che non era interessato alle piante in sé, ma al loro uso medicinale. Questa fu la via maestra per tutto il Medioevo. I testi di Teofrasto furono dimenticati; si salvò fortunosamente solo una manciata di manoscritti nelle biblioteche bizantine. Perché venissero riscoperti e i semi del loro insegnamento incominciassero a germogliare, bisognò attendere il Rinascimento. Ma questa è appunto la prossima storia.  Un supplemento d'indagine per Theophrasta Dopo che il Rinascimento lo ebbe sdoganato, Teofrasto recuperò il suo ruolo di padre fondatore della botanica; a rendergli omaggio pensò in primo luogo padre Plumier che gli dedicò uno dei suoi nuovi generi americani (1703). Ma con un pizzico di snobismo lo denominò Eresia, dal luogo natale di Teofrasto (il filosofo era noto come Teofrasto di Ereso, o alla latina Theophrastus Eresius). Una dedica un po' troppo per iniziati, secondo Linneo, che corresse il tiro adottando il più trasparente Theophrasta (in Species Plantarum, 1753). Si tratta di un piccolissimo genere di arbusti o piccoli alberi endemici dell'isola di Hispaniola, che comprende due sole specie; Theophrasta americana e T. jussieui. L'aspetto è davvero curioso, e non avrebbe mancato di incuriosire il dedicatario, un vero scienziato senza preconcetti che era ben consapevole della provvisorietà delle proprie categorie conoscitive, e non mancò di segnalare i casi della natura che le contraddicevano. Come gli alberi hanno solitamente un unico fusto, tuttavia non legnoso, ma piuttosto fibroso (che ricorda quello delle palme) con un ciuffo di lunghe foglie all'apice, coriacee, spinose e molto seghettate. Fino a qualche anno fa erano assegnate, insieme a una manciata di altri generi, tutti endemici delle Antille, a una famiglia propria, Theophrastaceae. Ma, come sapeva già Teofrasto, le conoscenze scientifiche vengono messe in discussione da nuovi studi, nascono nuovi paradigmi; e grazie alle ricerche basate sulla storia evolutiva, oggi fa parte delle Primulaceae, in cui sono state incluse non solo le ben note erbacee del vecchio mondo, ma anche alcune piante legnose del nuovo mondo. Una scelta che non convince tutti (occorre un supplemento d'indagine, direbbe Teofrasto) anche se i fiori a cinque petali delle Theophrastae che si addensano numerosissimi al centro del ciuffo di foglie hanno indubbiamente un'aria... primulesca. Qualche notizia in più nella scheda. Teofrasto è ricordato anche dal nome specifico di alcune piante; la più nota è probabilmente Abutilon teophrasti, volgarmente detta "cencio molle", un'infestante delle culture. Sicuramente più apprezzata è Phoenix theophrasti, la palma di Creta, una delle due uniche specie di palme endemiche dell'Europa. Per onorare il suo medico, invece di erigergli una statua, un re battezza una pianta con il suo nome. E riesce nel suo intento; come noterà Linneo, i monumenti si perdono, le piante rimangono. Così anche noi, anche se non sappiamo più niente di lui, dopo duemila anni celebriamo il medico Euforbo con il genere Euforbia, e anche il re Giuba con il genere Jubaea.  E' meglio una statua o una pianta? L'imperatore Augusto, uno di quelle persone acciaccate dotate di una "cattiva salute di ferro" e destinate a seppellire tutta la famiglia, nel 23 a.C. venne colpito da una grave affezione epatica, tanto che se ne temeva la morte. Il suo medico Antonio Musa gli salvò la vita prescrivendogli una cura idroterapica a base di bagni freddi; riconoscente, l'imperatore, oltre a concedergli la cittadinanza romana, lo onorò con una statua di bronzo. Anche il fratello di Antonio Musa era medico: sia chiamava Euforbo ed era al servizio di Giuba II (Juba), re di Mauretania. In polemica con Augusto, quest'ultimo onorò il suo medico con un dono speciale: ribattezzò euphorbion una pianta medicinale, scoperta da Euforbio nella catena dell'Atlante, il cui lattice era dotato di potenti virtù medicinali. Anzi in onore di entrambi, la pianta diventerà Euphorbia regis-jubae, l'euforbia del re Giuba; il nome è tuttora usato, anche se probabilmente la specie scoperta da Euforbo è piuttosto E. resinifera. Passano i secoli. Della statua di Antonio Musa non rimane neppure il ricordo; arriviamo al 1753, quando Linneo, ufficializzando il nome Euphorbia in Genera Plantarum scrive: "Dov'è adesso la statua di Musa? E' perita, svanita! Ma quella di Euforbo perdura, è perenne, e nessuno potrà mai distruggerla".  Due generi celebrativi: Euphorbia e Jubaea In effetti è davvero indistruttibile il genere Euphorbia, che con le sue duemila specie non solo è uno dei più vasti dell'intero regno di flora, ma soprattutto quello più polimorfico. La sua capacità di adattamento fa sì che includa erbacee, suffrutici, carnose piante grasse cactiformi, addirittura alberi perenni. Molte si sono insinuate nei nostri giardini e nelle nostre case, e in questo periodo natalizio furoreggia nelle vesti della stella di Natale Euphorbia pulcherrima. Di questa e di almeno alcune delle tante specie si parla nella scheda. Ma anche re Giuba - che tra l'altro era appassionato di scienze naturali e scrisse libri sull'argomento - oltre che dal nome specifico di Euphorbia regis-jubae, è onorato dal nome di un genere, Jubaea. In effetti, questa splendida palma cilena, che gli fu dedicata all'inizio dell'Ottocento dal botanico tedesco K.S. Kunth, è ben degna di onorare il sovrano-naturalista. Altre notizie sull'unica specie del genere, Jubaea chilensis, nella scheda. Anzi, un secolo dopo l'omaggio a Giuba è addirittura raddoppiato, grazie al naturalista italiano Odoardo Beccari, grande esperto di palme, che nel 1913 creò il genere Jubaeopsis, "di aspetto simile a Jubaea". Anche in questo caso è un genere monotipico, che ci porta in Sud Africa con l'unica specie Jubaeopsis caffra, su cui trovate qualche notizia nella scheda. L'unico a rimanere con un pugno di mosche alla fine fu proprio Antonio Musa. E' vero, esiste un genere Musa (quello a cui appartiene il banano) e addirittura una famiglia Musaceae, ma non hanno niente a che fare con il fratello di Euforbo. In effetti, questo nome è una latinizzazione del termine arabo mauz, "banana", arrivato in Occidente già nel Medioevo tramite le traduzioni di testi medici e botanici arabi, primo fra tutti il Canone di Avicenna (XI secolo). Insomma, concludiamo con Linneo: le piante sono più durature del bronzo! Lo storico della scienza D. Sutton l'ha definito "una delle opere di storia naturale più durature che siano mai state scritte [...] che ha formato le basi del sapere occidentale per i successivi 1500 anni". E' innegabile: con la Materia medica del greco Dioscoride, che aveva già alle spalle quasi un millennio di storia, hanno fatto i conti tutti gli studiosi che tra Quattrocento e Seicento hanno fondato la botanica moderna. Ripercorriamo le tappe della storia di questo long seller e scopriamo anche il genere che ne celebra l'autore, Dioscorea.  Prima vita: la composizione In un momento imprecisato della terza metà del primo secolo (tra il 50 e il 70 d.C.) un medico greco, nato in Cilicia, Dioscoride Pedanio, scrive il trattato Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Peri hules iatrikēs, più noto con il titolo latino De materia medica ("Sulle sostanze medicinali"). L'argomento è l'illustrazione delle sostanze vegetali, animali, minerali utilizzate in campo medico; il testo, distribuito presumibilmente in cinque volumi, tocca oltre 800 sostanze, tra cui 583 piante, delle quali vengono forniti la denominazione, se possibile la distribuzione geografica, una breve descrizione della parte utilizzata, il procedimento di raccolta, preparazione, somministrazione, le indicazioni terapeutiche e la posologia. Dioscoride aveva a lungo viaggiato e nella sua opera confluiscono le conoscenze degli autori che lo avevano preceduto, la sapienza popolare e le sue stesse esperienze come medico-erborista. Polemizzando con i contemporanei che esponevano le sostanze in ordine alfabetico, adotta per il suo trattato un ordine logico, difficile da cogliere per noi, ma che doveva basarsi sulle loro proprietà mediche. Il primo libro tratta le sostanze aromatiche e oleose; il secondo gli animali, i cereali, le erbe orticole e piccanti; il terzo radici, succhi, erbe e semi usati come cibo o medicamento; il quarto i narcotici e i veleni; il quinto i vini e le sostanze minerali. Il focus è sull'uso medico; le descrizioni quindi sono essenziali e, presumibilmente, non erano accompagnate da illustrazioni. Una sintesi delle poche informazioni biografiche pervenuteci su Dioscoride nella biografia.  Seconda vita: il Dioscoride greco Soprattutto nella parte orientale dell'impero, l'opera di Dioscoride si afferma come testo di riferimento; lo attestano le citazioni in altri autori, come Galeno, medico di M. Aurelio, e i relativamente numerosi manoscritti. Ma il successo vuol dire anche rimaneggiamenti. L'ordine scelto da Dioscoride rendeva l'opera difficile da consultare; nel IV secolo Oribase, medico dell'imperatore Giuliano, ne predispose un indice. Forse in Italia venne confezionato un estratto, che comprende una parte delle notizie sulle piante, riorganizzate in ordine alfabetico. Accompagnato da miniature che ritraevano le piante, questo Erbario alfabetico è la fonte di due spettacolari codici: il Dioscoride di Vienna e il Dioscoride napoletano. Il Dioscoride di Vienna è considerato da molti il più bel manoscritto antico a noi pervenuto; fu donato alla principessa bizantina Anicia dal popolo di Costantinopoli verso il 512-513; è il più antico erbario figurato della cultura occidentale, con 383 disegni di piante. Dopo complesse vicende, fu acquistato e portato a Vienna dall'ambasciatore imperiale a Costantinopoli, Ogier Ghiselin de Busbecq. Il Dioscoride di Napoli, più recente ma dipendente dallo stesso archetipo (ovvero dal medesimo manoscritto precedente, oggi perduto), comprende 170 pagine illustrate. E' stato recentemente oggetto di una importante pubblicazione a cura dell'Università di Napoli e della casa editrice Aboca. Molti materiali nel sito della Biblioteca nazionale di Napoli. Entrambe sono opere spettacolari, più pensate come oggetti di lusso che come libri di studio o consultazione, in cui le illustrazioni prevalgono sul testo.  Terza vita: il Dioscoride latino Anche nella parte occidentale dell'impero, l'opera di Dioscoride circolò dapprima nella versione greca; tuttavia nella tarda antichità incominciarono ad esserne tratte traduzioni in latino; ce ne sono pervenuti alcuni manoscritti, risalenti al VII-X secolo (senza figure). Ma anche in Occidente abbondano i rimaneggiamenti. Uno dei più antichi è il Liber medicinae ex herbis foemininis, un testo anonimo forse del III secolo, che estrae la descrizione di una settantina di piante, accompagnate da illustrazioni. Intorno al XII secolo, forse in connessione con la scuola di Salerno, viene approntata una versione in ordine alfabetico (Dioscorides alfabeticus), che interpola all'opera di Dioscoride notizie tratte da molte altre fonti. Questa edizione diventerà quella più diffusa (non ci sono manoscritti della vecchia traduzione latina posteriori al X secolo) e sarà glossata intorno al 1300 da Pietro da Abano. La versione glossata da Pietro sarà anche il primo Dioscoride stampato (nel 1478 da Medemblik, a Colle Val d'Elsa). Citato anche da Dante, nel Medioevo dunque Dioscoride è conosciuto attraverso questa versione spuria ed ampiamente citato - o meglio copiato - nelle enciclopedie come lo Speculum naturae di Vincenzo da Beauvais, nei manuali medici e nei ricettari farmaceutici. Le miniature che accompagnano i manoscritti medioevali sono spesso di grande qualità artistica, ma molto fantasiose.  Quarta vita: il Dioscoride arabo Anche più vitale si rivelava intanto Dioscoride in un'altra area, quella dell'Oriente islamizzato. Il testo è trasmesso attraverso una complessa trafila di traduzioni, dal greco al siriano, dal siriano all'arabo, dall'arabo al persiano. Anche nel mondo islamico abbondano le opere più o meno rimaneggiate, tra cui erbari con illustrazioni non molto più attendibili di quelle occidentali. Ma Dioscoride è anche un autore di prestigio, che ispira molte opere originali in campo medico, a partire dal IX secolo. Tutti i grandi nomi della medicina araba gli pagano un debito. Ad esempio, per limitarci a un nome noto anche in Occidente, Ibn Sina (da noi chiamato Avicenna) trae da De Materia medica gran parte del capitolo sui semplici del suo Canone di medicina.  Quinta vita: il Rinascimento E' stato sostenuto che il Rinascimento non aveva bisogno di riscoprire Dioscoride perché non era mai stato dimenticato. Ma, come abbiamo visto, quello che circolava nel Medioevo occidentale era un Dioscoride di seconda o terza mano. Era ora di tornare al testo autentico: come diceva Leonhardt Fuchs, perché bere l'acqua inquinata quando si può attingere alla fonte? Due generazioni di studiosi sono impegnate a ritrovare il vero De Materia medica liberandolo dalle parti spurie. La prima è rappresentata dai filologi come Ermolao Barbaro che nel 1481 predispone una nuova traduzione partendo dal testo greco, corredata di un commento; pubblicata molto più tardi, sarà seguita nel secondo decennio del Cinquecento da nuove traduzioni come quella di Ruel in Francia o di Marcello Adriani in Italia. La seconda, dopo il 1530, è quella dei medici e dei naturalisti, che intendono tornare a Dioscoride per rivitalizzare la pratica medica e lo studio delle piante. De materia medica diventa un testo canonico dell'insegnamento della medicina e tutto il gotha della medicina (e della botanica, che al tempo erano la stessa cosa) del '500 tiene lectiones su Dioscoride: tra gli altri, Francesco Frigimelica, Gabriele Falloppio, Ulisse Aldrovandi, Luca Ghini in Italia; Guillaume Rondelet in Francia; Valerius Cordus in Germania; Caspar Bauhin in Svizzera. Il culmine di questo filone sono probabilmente i Commentari a Dioscoride di Pietro Andrea Mattioli (1544). Vista l'importanza assunta da Dioscoride nella formazione dei futuri medici, l'obiettivo fondamentale dei medici-botanici della generazione di Fuchs è identificare correttamente, descrivere e classificare le specie trattate dal medico greco, mentre cresce l'interesse per le piante in sé, non solo per il loro uso farmaceutico. Su questa via, anche se Dioscoride è ancora un punto di riferimento, incominciano ad emergerne i limiti in modo sempre più clamoroso: i botanici tedeschi o olandesi hanno molta difficoltà a ritrovare la flora dell'Europa centro-settentrionale in un manuale di farmacologia nato nel Mediterraneo orientale; non parliamo poi delle nuove piante che arrivano grazie alle scoperte geografiche. Brasavola (1500-55) dirà esplicitamente che Dioscoride avrà forse descritto l'1 per cento delle piante del pianeta (era molto, molto ottimista!); Monardes si chiederà retoricamente come avrebbe potuto conoscere le piante del Nuovo Mondo. Ma, prima di finire definitivamente nello scaffale dei classici, ancora all'inizio del Settecento, quando ormai la strada maestra della botanica passa attraverso le ricognizioni sul campo, Dioscoride ha ancora un sussulto: tra il 1701 e il 1702, Joseph Pitton de Tournefort parte appositamente alla volta del Levante per una spedizione sulle sue orme, allo scopo di identificare correttamente le piante descritte nel De Materia medica (ne identificherà circa 400, intorno al 45%); ancora alla fine del secolo, John Sibthorp riprenderà la ricerca con due spedizioni botaniche il cui frutto sarà uno dei capolavori della botanica di primo Ottocento, la Flora Graeca (1806-40).  Finalmente, la Dioscorea Sarebbe strano se un personaggio di tale importanza nella storia della botanica non fosse celebrato da un nome di genere. Infatti, ci pensò il solito Plumier, che gli dedicò il genere Dioscorea, confermato poi da Linneo. E' un genere molto importante, tanto che le specie di uso alimentare sono ben note con il nome volgare igname. Detta anche yam, è una pianta alimentare essenziale per la sopravvivenza di oltre 100 milioni di persone, la cui coltura occupa 5 milioni di ettari in 47 paesi dell fascia tropicale e subtropicale. Ricco di carboidrati e povero di proteine, secondo B. Laws (autore di 50 piante che hanno cambiato il corso della storia) il suo consumo è tuttavia anche una delle concause della sottoalimentazione dei paesi più poveri del mondo. Dal punto di vista botanico, Dioscorea è un grande genere con oltre 600 specie (alcune delle quali di uso ornamentale), che ha anche dato il proprio nome alla famiglia delle Dioscoreaceae. Come sempre, altri approfondimenti nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed