|

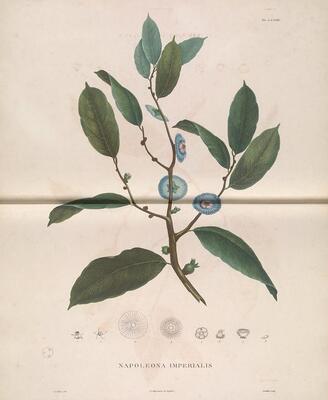

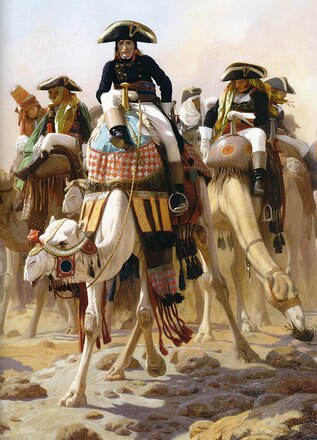

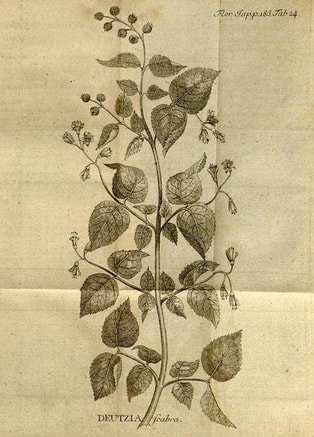

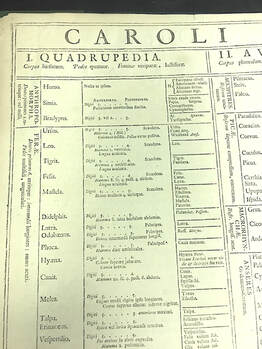

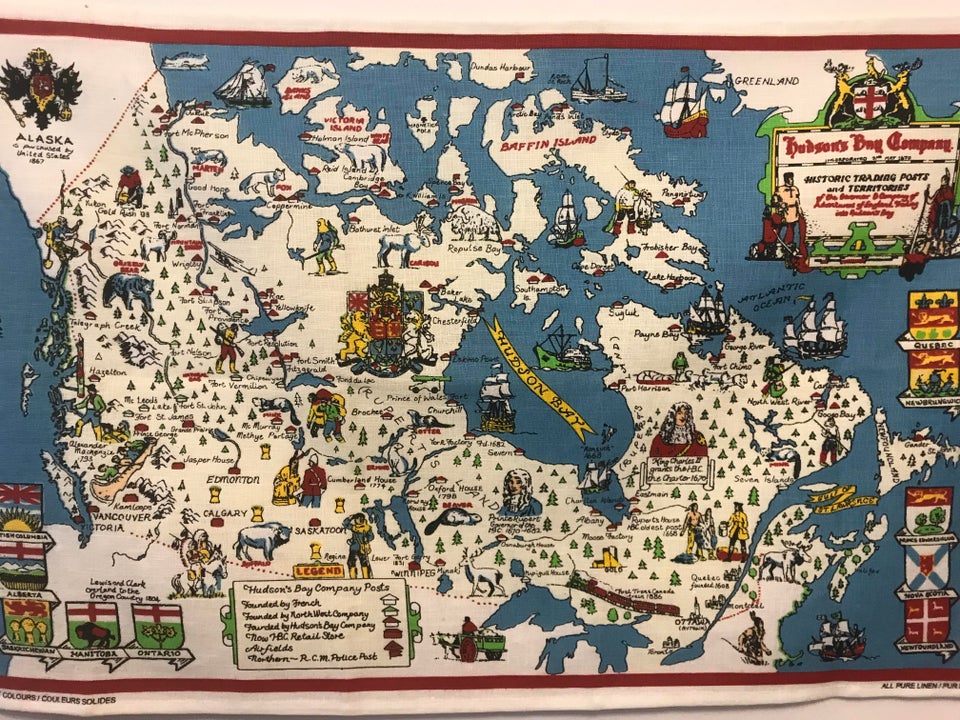

Nella primavera del 2019, al termine di un lavoro di ricerca e restauro che ha coinvolto storici e botanici, nei giardini di Fulham Palace, la millenaria residenza dei vescovi londinesi, sono state aperte al pubblico "The Bishop Compton Beds", un gruppo di aiuole piantate con alcune specie che crescevano qui tra fine Seicento e inizio Settecento, ai tempi del vescovo Henry Compton. Figura politica di una certa influenza, Compton fu soprattutto un grande appassionato di piante esotiche, responsabile della prima introduzione di molte specie principalmente dalle colonie del Nord America. A ricordarlo, Comptonia peregrina, unica specie vivente di questo genere della famiglia Myricaceae.  Intrighi politici e piante esotiche Nel giugno 1688 al re d'Inghilterra, l'impopolare Giacomo II, nacque il sospirato erede maschio, che avrebbe ricevuto un'educazione cattolica. Si profilava l'incubo di una dinastia cattolica (e assolutista) sul trono inglese. Subito incominciarono a circolare voci secondo le quali il bimbo, nato morto, era stato sostituito con un altro neonato. Il 30 giugno 1688 sette uomini politici inglesi, poi passati alla storia come i Sette immortali, scrissero al principe Guglielmo d'Orange, nipote del re e marito di sua figlia Maria, fino a quel momento erede al trono, per sollecitarlo ad intervenire militarmente per sostenere i diritti della consorte. E' l'atto d'inizio della Gloriosa rivoluzione che portò alla cacciata di Giacomo II, alla salita al trono di Guglielmo III e Maria II e all'instaurazione di una monarchia parlamentare sancita dalla Dichiarazione dei Diritti del 1689. I sette altolocati nobiluomini erano tutti laici, ad eccezione di uno: Henry Compton (1632-1713), il vescovo anglicano di Londra. Niente da stupirsi, se consideriamo le sue fiere posizioni protestanti e il suo legame personale con William e Mary, di cui nel 1677 aveva anche officiato il matrimonio. Henry era il sesto e ultimo figlio di Spencer Compton, secondo conte di Northampton, che morì in battaglia durante la guerra civile, quando il ragazzo aveva solo undici anni. Più tardi egli viaggiò a lungo all'estero e rientrò in Inghilterra solo con la Restaurazione, quando per un breve periodo militò come cornetta in un reggimento di cavalleria. Dopo pochi mesi però decise di entrare al servizio della Chiesa e, dopo essersi laureato a Cambridge, nel 1661 prese gli ordini. Dopo tutta una serie di incarichi minori, nel 1674 fu nominato vescovo di Oxford; ma già l'anno successivo divenne decano della Cappella reale e dal dicembre 1675 vescovo di Londra. Questa rapida promozione è in genere attribuita, oltre alle sue origini altolocate, alla protezione di un altro dei futuri "immortali", il conte di Danby, di cui condivideva la difesa delle prerogative della Chiesa d'Inghilterra e le posizioni anticattoliche. Fu così che la vita del vescovo Compton incominciò a intrecciarsi con quella della principessa Mary e della sorella minore Anne. Il re Carlo II gli affidò infatti l'educazione religiosa delle nipoti, che Compton educò nella fede protestante (e forse anche nella passione dei fiori). Come vescovo, aveva posizioni molto liberali verso i dissidenti religiosi e sostenne anche economicamente i protestanti perseguitati che trovavano rifugio in Inghilterra; era invece ferocemente avverso ai cattolici. Ciò lo portò a scontrarsi con l'erede al trono, il duca di York (ovvero il futuro Giacomo II) che si oppose alla suo nomina ad arcivescovo di Canterbury e nel 1785, alla sua salita al trono, lo allontanò dalla Cappella reale e dal Consiglio privato; nel 1686, quando rifiutò di sospendere John Sharp, rettore di St Gile's-in-the-Fields, per i suoi scritti antipapisti, fu egli stesso sospeso. Aveva dunque più di una ragione per sostenere la causa di William e Mary, anche se nel maggio 1688 era stato reintegrato nell'ambito di una serie di provvedimenti con cui Giacomo aveva cercato di recuperare il consenso della Chiesa d'Inghilterra. Entrambe le principesse gli erano assai affezionate, in particolare lo era la più giovane, Anne. E fu proprio da lui che ella si rifugiò nel novembre 1688, pochi giorni dopo lo sbarco di Guglielmo in Inghilterra, per sottrarsi al padre e chiedere aiuto per raggiungere il marito, il principe danese Georg che si trovava ad Oxford (anche il loro matrimonio era stato officiato da Compton). Forse memore dei suoi trascorsi militari, il vescovo la scortò fino ad Osford, insieme al fido capo giardiniere George London e a un nutrito gruppi di armati. Nell'aprile 1689, essendosi rifiutato di farlo l'arcivescovo di Canterbury William Sancroft, fu ancora lui a incoronare William e Mary nella chiesa di Westminster. Sperava indubbiamente di essere ricompensato con la nomina a primate d'Inghilterra, ma quando nel 1690 Sancroft fu dichiarato decaduto proprio per quel rifiuto, la scelta dei sovrani cadde su John Tillotson; Compton ne fu così deluso da lasciare ogni attività politica. Nel 1792, quando Anne diventò regina, rientrò nel consiglio privato, fu nominato lord elemosiniere e membro della commissione per l'unione tra Inghilterra e Scozia, incarico che però non gli fu confermato; né, nel 1694, alla morte di Tillotson, la sua antica allieva gli concesse il sospirato arcivescovato di Canterbury. Ne fu così deluso da lasciare il partito whig per quello tory, ma soprattutto trovò consolazione nella passione per la botanica e il giardinaggio, che l'aveva accompagnato almeno dalla sua nomina a vescovo di Londra, quando aveva deciso di trasformare i giardini della residenza di Fulham, creandovi una ricchissima collezione di esotiche. Il giardino risaliva almeno al XVI secolo, cosa che ne fa il secondo giardino botanico per antichità della capitale inglese. Si dice che il vescovo Grindal (1519-1583) vi abbia introdotto le tamerici (Tamarix gallica) dalla Francia; di certo vi faceva coltivare dell'uva di cui faceva omaggio alla regina Elisabetta. Ma a renderlo famoso fu proprio Compton. Forse perché coinvolto nella ricostruzione di Londra dopo l'incendio del 1666 (come vescovo, si occupò della riedificazione della cattedrale di St Paul), Compton era particolarmente interessato all'introduzione di alberi da legname che potessero reintegrare il patrimonio forestale britannico. Fu così che nei terreni che si allungavano lungo il Tamigi (un appezzamento molto più vasto degli attuali 13 acri) creò uno dei primi arboreti a noi noti. A popolarlo erano soprattutto alberi rustici nordamericani; infatti, come vescovo di Londra, Compton era il responsabile dell'organizzazione della Chiesa nelle colonie americane; manteneva i contatti con i pastori, che sceglieva il più possibili tra persone interessate alle scienze naturali, e li incoraggiava a spedirgli piante utili o semplicemente curiose. Il più produttivo di questi collaboratori fu il pastore John Banister che aveva già una formazione botanica, avendola studiato a Oxford; tra 1683 e il 1688, grazie a lui fecero il loro arrivo a Londra i primi esemplari di Cornus amomum, Lindera benzoin, Liquidambar styraciflua, Acer negundo e soprattutto Magnolia virginiana, la prima magnolia a raggiungere l'Europa. Compton era amico e corrispondente di molti botanici e assiduo frequentatore, insieme al suo capo giardiniere, del Temple Coffee House Botany Club, un club informale di appassionati e naturalisti che forse a partire dal 1689 prese l’abitudine di riunirsi ogni venerdì presso un caffè londinese per discutere di botanica e mettere a confronto le proprie collezioni. Corrispondeva regolarmente con Jacob Bobart il giovane, il curatore dell'orto botanico di Oxford; apriva volentieri il suo giardino a botanici come Leonard Plukenet, che sicuramente descrisse alcune delle sue piante in Phytographia, John Ray, che incluse in Historia plantarum quindici novità, per lo più introdotte da Banister, e il farmacista James Petiver, che a sua volta faceva incetta di piante grazie a una vasta rete di capitani e chirurghi di marina. Fu sicuramente attraverso Petiver che Compton ottenne Rhus chinensis, inviato dalla Cina da James Cunningham. Altri alberi che dovette far piantare sono citati dai visitatori che li videro nei decenni successivi. Willam Watson, che nel 1755 ispezionò il giardino, notò grandi esemplari di Acer saccharinum, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra, tutti americani, e il mediterraneo Pinus pinea. Nel 1766 il botanico scozzese John Hope visitò a sua volta il giardino e misurò alcuni alberi: una quercia da sughero di 40 piedi, un noce nero di 65 piedi e un acero rosso (Acer rubrum) di quasi 30 piedi. Egli cita anche vari alberi che quell'anno erano stati abbattuti per fare spazio a nuove costruzioni: Lindera benzoin, Acer negundo, Juniperus virginiana, nonché un cedro del Libano piantato nel 1683. Altre testimonianze citano Liridodendron tulipifera, Diospyros virginiana e. tra gli arbusti e i piccoli alberi, Rhododendron viscosum, Rhus typhina, Sassafras albidum, Crataegus crus-galli, tutti probabilmente giunti a Londra grazie a Banister. C'erano anche altre mediterranee, come Celtis australis, Cercis siliquastrum, Phillyrea latifolia, Più difficile sapere che cosa il vescovo facesse coltivare nelle aiuole e nella magnifica serra, di cui non conosciamo né l'ubicazione né le dimensioni, benché i contemporanei ne parlino con ammirazione. Le collezioni dovevano comprendere almeno un migliaio di specie, ma andarono disperse subito dopo la morte di Compton (avvenuta nel 1713); le rarità da serra furono da lui lasciate in eredità all'orto botanico di Oxford, ma nessuna è sopravvissuta e non ne conosciamo nemmeno la lista. Qualche indizio ce lo forniscono diverse testimonianze più o meno dirette. Tra il 1675 e la morte nel 1682, visse a Fulham il pittore Alexander Marshal, famoso per i suoi dipinti di fiori e piccoli animali; tra gli altri dipinse tulipani, garofani e Primula auricola in forme variegate e doppie che potrebbero aver fatto parte della collezione di Compton. Petiver cita una pianta di goji (Lycium barbarum), arrivata evidentemente dalla Cina, mentre l'architetto John Evelyn, che visitò la serra nel 1681, vi poté ammirare un Sedum arboreum in fiore (oggi Aeonium arboreum) giunto da Madera. C'era anche una Passiflora caerulea e Clematis hederacea (oggi identificata come Campsis radicans). La maggior parte delle esotiche da serra dovevano però essere passate attraverso l'Olanda, con la quale, come sostenitore di William e Mary, Compton dovette avere intense relazioni. Nel 1691 si recò ad Amsterdam insieme a Guglielmo III e gli fu donato un florilegio, noto come Compton Codex e oggi custodito al British Museum, con una quarantina di disegni di piante sudafricane raccolte durante la spedizione in Namaqualand del 1685-86; a sua volta egli donò all'orto botanico di Amsterdam varie specie americane che allungano la lista di alberi e arbusti di oltre oceano: Aralia spinosa, Euonymus americanus, Physocarpus opulifolius, Taxodium distichum, Yucca aloifolia f. draconis. Il vescovo dovette invece riportare con sé dall'Olanda una notevole collezione di Pelargonium (tra quelli identificati, P. triste e P. capitatum) e alcune delle novità recentemente portate da Hermann dalla colonia del Capo, come Hermannia althaeifolia e la calla Zantedeschia aethiopica. Arrivava sicuramente dalle serre dell'orto botanico di Amsterdam l'allora ancora rarissima pianta di caffè, e probabilmente anche un ammirato Cereus che apriva i suoi fiori di notte. I vescovi di Londra hanno abitato a Fulham per oltre 1000 anni, dall'VIII secolo al 1975, quando il palazzo e i giardini sono stati ceduti alla municipalità di Hammersmith. All'inizio del secolo è iniziato un vasto programmi di restauri che ha coinvolto sia il palazzo sia i giardini, finanziato con i proventi della Lotteria Nazionale. Nel 2019 sono state aperte al pubblico aiuole (The Bishop Campton Beds) piantate con alcune specie coltivate ai tempi del vescovo Compton; tra gli alberi - quasi tutti a limitato sviluppo per non ombreggiare eccessivamente le altre specie - Diospyros virginiana, Celtis australis, Cercis siliquastrum e, ovviamente, Magnolia virginiana; tra gli arbusti, Rhododendron viscosum, Rhus typhina, Crataegus crus-gallii; ai loro piedi, tra le altre, Zantedeschia aetiopica, Asarum canadense, Adiantum pedatum, Dicentra cucullaria, Trillium sessile, Mertensia virginica. A giudicare dalle fotografie, per ora le aiuole appaiono ancora piuttosto spoglie, ma sono appunto recentissime.  Un fossile vivente Anche se, come abbiamo visto, le collezioni di Compton furono disperse subito dopo la sua morte, il lascito del vescovo al giardinaggio inglese è imponente. Sandra Morris, che, basandosi sulle citazioni di Ray e Plukenet, l'erbario di Petiver confluito in quello di Sloane e le testimonianze di Watson e Hope, tra il 1991 e il 1993 ha pubblicato su "Garden History" due articoli, dedicati rispettivamente a alberi e arbusti il primo, alle piante erbacee il secondo, è riuscita a identificare 89 alberi o arbusti e 61 erbacee. Per diverse specie, la loro presenza a Fulham, retrodata l'introduzione in Inghilterra di parecchi decenni. Il vescovo meritava dunque l'omaggio di un genere botanico. A pensarci fu L'Héritier de Brutelle; ma dato che il nuovo genere avrebbe dovuto essere pubblicato nel secondo fascicolo di Stirpes novae che non uscì mai, a pubblicarlo per primo in Hortus kewensis (1789) fu Aiton, che precisa anche che la pianta in questione, Comptonia asplenifolia, fu introdotta in Inghilterra nel 1714, l'anno dopo la morte del vescovo, da un'altra grande collezionista, la contessa di Beaufort, una degli acquirenti della collezione di Compton. Oggi la pianta si chiama Comptonia peregrina ed è l'unico rappresentante vivente del genere Comptonia, famiglia Myricaceae. I paleontologi ne hanno identificato dozzine di specie fossili, distribuite in tutto l'emisfero settentrionale, la più antica delle quali risale al Cretaceo, 65 milioni di anni fa. Si tratta dunque di un vero fossile vivente, oggi confinato al Nord America orientale (dalla Nuova Scozia e al Manitoba a nord alla Georgia settentrionale a sud). E' un arbusto alto da un metro a un metro e mezzo, che si espande attraverso rizomi, con foglie dai margini dentati che ricordano singolarmente quelli delle felci, da cui il nome comune sweet fern, "felce dolce". L'aggettivo si riferisce al soave profumo delle foglie, percepibile anche a una certa distanza, dovuto alla presenza di oli essenziali. Per lo più monoica, porta in genere fiori femminili e maschili su piante diverse; i primi sono dei piccoli gattici arrotondati con brattee rossastre, mentre i secondi, più vistosi, sono gattici allungati giallo-verdastro. Dove trova le condizioni adatte, può formare dense colonie. Pianta adattata al freddo, è più comune nel settore più settentrionale dell'areale, dove cresce soprattutto in foreste aperte di conifere con suolo povero e acido, mentre più a sud ha una distribuzione sparsa, su suolo sabbioso, in praterie, savane e boscaglie, talvolta in querceti e pinete aperte, anche periodicamente allagati. Come adattamento agli incendi, produce semi che rimangono dormienti per decenni e germinano solo quando un incendio offre condizioni ottimali, riducendo la competizione degli alberi e degli arbusti più alti. Come adattamento a suoli poveri, è invece in grado di fissare i nitrati grazie a noduli delle foglie che non ospitano micorrize ma batteri. Qualche informazione in più nella scheda.

0 Comments