|

Negli anni '70 del Settecento, a stare ai resoconti dei naturalisti, si ha l'impressione che la colonia del Capo, in Sud Africa, pullulasse di svedesi. Linneo non aveva colto l'opportunità di andarci di persona, ma era riuscito a farci arrivare ben tre allievi. E al loro fianco, spunta un personaggio misterioso, un altro svedese ovviamente: Franz Pehr Oldenburg.  Uno svedese in Sud Africa Nelle storie dei botanici e cacciatori di piante che esplorarono la natura sudafricana negli anni '70 del Settecento, prima o poi capita, con un ruolo più o meno di comparsa, un misterioso svedese, Franz Pehr (o Frans Petter) Oldenburg. Di lui non sappiamo molto, e forse proprio questo mistero eccita la curiosità. Soprattutto non sappiamo come uno svedese di Stoccolma fosse arrivato nella colonia olandese del Capo di Buona Speranza e si fosse arruolato come mercenario della VOC, la potente Compagnia Olandese delle Indie orientali. Dato che più tardi lo ritroveremo chirurgo di bordo, potrebbe essere arrivato in Sud Africa con lo stesso ruolo; di solito le navi della Compagnia svedese delle Indie orientali non facevano scalo a Cape Town, perché la VOC non ne vedeva di buon occhio la concorrenza, ma in effetti nel maggio 1770 la Finland, comandata dal capitano Carl Gustaf Ekeberg attraccò al Capo e vi sostò relativamente a lungo. Anche se Oldenburg non risulta tra i chirurghi della nave, è possibile che prestasse servizio come aiuto chirurgo (solo gli ufficiali erano registrati nei documenti della compagnia). Appare invece davvero remota l'ipotesi - che pure è stata avanzata - che anche lui fosse un allievo di Linneo (i chirurghi a quel tempo non erano medici e non avevano una formazione universitaria). In ogni caso, nel marzo del 1771 era sicuramente a Cape Town e prestava servizio come mercenario agli ordini della VOC. Lo testimoniano Joseph Banks e Daniel Solander che lo incontrarono quando sbarcarono al Capo durante il viaggio di ritorno della Endeavour. I due svedesi, Oldenburg e Solander, rimasero in contatto epistolare anche dopo il ritorno di quest'ultimo in Gran Bretagna. Nel 1772 ritroviamo Oldenburg in compagnia di un altro conterraneo e apostolo di Linneo, Carl Peter Thunberg, che accompagnò in brevi spedizioni di raccolta nella penisola del Capo. A settembre, era invece insieme a Anders Sparrman in un'escursione di una settimana nei dintorni di Paarl, nel Capo Occidentale. Sono indizi a favore della sua appartenenza alla piccola rete sudafricana di studenti e amici di Linneo (di cui faceva parte anche Ekeberg, che aveva propiziato l'arrivo in Sud Africa di Sparrman); inoltre fu anche corrispondente di un altro linneano, P. B. Bergius. All'epoca Oldenburg aveva già acquisito una buona conoscenza del territorio e delle sue insidie, conosceva tutti i segreti per muoversi con un carro trainato da buoi lungo strade che erano niente di più che piste; parlava bene l'olandese e alcune lingue indigene. Così, tra dicembre 1772 e gennaio 1773, lo ritroviamo come compagno di viaggio e interprete dell'ancora inesperto Francis Masson cui insegnò le basilari tecniche di sopravvivenza. Se non lo era già prima, sicuramente a questo punto era diventato anche lui un appassionato di scienze naturali e un esperto raccoglitore. Inoltre era un bravo disegnatore; un migliaio tra suoi disegni e esemplari da lui raccolti furono acquistati dopo la sua morte da Banks e si trovano ora al Natural History Museum di Londra. Tra il 1773 e il 1774 presumibilmente accompagnò con una certa frequenza Thunberg e Masson nelle brevi escursioni "invernali" nei dintorni del Capo. Lo testimonia lo stesso Thunberg nella sua lettera di raccomandazione al governatore van Plattenberg: "Ha praticato la botanica per due anni e mi ha accompagnato nelle mie escursioni". Infatti, nel 1774 il governatore chiese a Thunberg di imbarcarsi come chirurgo di bordo sulla Hoeker, una nave negriera che andava a rifornirsi di schiavi in Madagascar. Thunberg - che stava preparando la sua terza e ultima spedizione - declinò, ma raccomandò il connazionale, il quale, purtroppo per lui, accettò. Poco dopo il suo arrivo in Madagascar infatti morì di febbri. Una sintesi di questa breve vita nella sezione biografie.  Il singolare genere Oldenburgia Il ricordo di questa figura minore dell'esplorazione naturalistica del Sud Africa, oltre che alle relazioni di viaggio dei suoi compagni Masson e Thunberg, è affidato a un genere endemico del Sud Africa, Oldenburgia, della famiglia Asteraceae, creato nel 1830 dal botanico tedesco Lessing, grande esperto di questa famiglia. Con sole quattro specie, tutte originarie della provincia del Capo, questo genere è così singolare che recenti studi lo hanno assegnato a una tribù specifica (Oldenburgieae). Comprende sia arbustini a cuscino sia piccoli alberi, caratteristici del fynbos, la vegetazione arbustiva dell'area costiera del Capo, simile per caratteristiche ecologiche alla macchia mediterranea. La più singolare di tutte è Oldenburgia grandis, che è si presenta come un piccolo albero (uno dei pochi casi di questa famiglia), con grandi foglie coriacee, che quando spuntano sono completamente coperte da morbidi peli bianchi, che le fanno assomigliare alle orecchie di qualche animale (da qui i nomi popolari inglesi rabbit's ears, lamb's ears, donkey's ears) e enormi capolini che ricordano un cardo gigante, anch'essi fittamente ricoperti di corti peli bianchi vellutati. Questa densa peluria protegge le giovani foglie e i capolini dal calore del sole e soprattutto dal vento che spazza la chioma di questa specie che si erge al di sopra di arbusti solitamente molto più bassi. Di portamento totalmente diverso è l'altra specie più nota, O. paradoxa, che cresce nelle aree rocciose delle montagne del Capo, dove si abbarbica sulle parete rocciose formando densi, bassi cuscini che possono raggiungere anche un metro di diametro, con foglie strette, densamente lanose nella pagina inferiore, da cui emergono numerosi piccoli capolini con brattee lanose e minuscoli flosculi bianchi. Entrambe le specie sono impollinate da vari tipi di colibrì. Qualche informazione in più nella scheda.

0 Comments

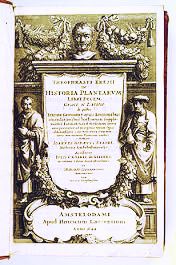

Se la Strelitzia, una pianta molto nota e ammirata per la sua esotica bellezza, ha quel nome ostico la colpa è tutta di Joseph Banks, che volle dedicarla - per autentica riconoscenza ma forse anche con un pizzico di calcolo politico - alla sua regina, nativa di un piccolo ducato tedesco dal nome irto di consonanti.  Una pianta regale per una regina Grazie agli invii di Masson, i Giardini reali di Kew crescono tumultuosamente; nel 1773 nella "stufa" (ovvero nella serra calda) fa il suo ingresso una pianta destinata a grande avvenire. Raccolta da Masson e Thunberg nella spedizione del 1772-73, arriva presumibilmente dai dintorni di Port Elizabeth ed è stata identificata come Heliconia. E' un'erbacea imponente, con belle foglie che assomigliano a quelle del banano; piantata in grandi mastelli di legno, passano alcuni anni prima che riesca a fiorire; solo quando, attraverso il fondo ormai marcito, le radici radicano nel terreno, sbocciano finalmente i primi fiori. Sono fiori mai visti, di stupefacente bellezza esotica: da una lunga spata appuntita, che ricorda un becco d'uccello, emerge una corona di tepali e petali arancio e blu. Banks, direttore ufficioso di Kew, capisce di trovarsi di fronte a un genere sconosciuto alla scienza. Non ha dubbi: solo una persona è degna di darle il suo nome, la regina d'Inghilterra Carlotta, botanica dilettante e grande sponsor di Kew, che si è già guadagnata l'appellativo di "regina della botanica". Dal suo nome di ragazza, Sofia Charlotte von Mecklemburg-Strelitz, Banks battezza la pianta Strelitizia. E per levare ogni dubbio, aggiunge l'inequivocabile specifico reginae, la Strelitzia della regina. Banks e la regina si conoscevano bene e il rapporto tra di loro era di reciproca stima. Proveniente dal piccolo ducato di Mecklemburgo, Carlotta era arrivata in Inghilterra per sposare il re Giorgio III nel 1761, quando aveva poco meno di diciassette anni. Amava da sempre la botanica e poté coltivare questa passione quando Kew divenne la residenza di campagna preferita della coppia regale, nonché il luogo dove venivano educati i loro numerosissimi figli (ne ebbero ben quindici). In quegli stessi anni, Banks, amico personale del re, ne andava trasformando i giardini in una meravigliosa raccolta di piante esotiche, il giardino botanico più prestigioso al mondo. Né il re né la regina fecero mancare il loro entusiastico sostegno alla grande impresa. La regina, una donna colta, seria e coscienziosa, amava seguire personalmente l'educazione delle figlie, studiando insieme a loro. Raccoglieva piante, le osservava al microscopio, le conservava in un erbario e le catalogava secondo il sistema di Linneo. Per lei, nel 1789, alla morte del botanico John Lightfoot, il re ne acquistò l'erbario, grazie al quale la regina ebbe modo di conoscere J. E. Smith, presidente della Linnean Society e amico di Banks. Infatti, poiché l'erbario era infestato di insetti, fu affidato per la "bonifica" a Smith; egli fu presentato a Carlotta che, conoscendo il successo delle sue conferenze di scienze naturali, gli chiese di tenere per lei e per le principesse Augusta e Elizabeth "conversazioni", ovvero lezioni private di botanica e zoologia (vennero tuttavia interrotte dopo pochi anni perché Smith appariva troppo vicino alle idee dei rivoluzionari francesi). Carlotta e le figlie seguivano anche lezioni di illustrazione botanica, impartite da Franz Bauer; la più dotata si dimostrò la principessa Elizabeth (a testimonianza del suo gusto e del suo talento rimangono le ghirlande da lei dipinte nel Queen's Charlotte Cottage di Kew).  Una dedica politica? Insomma, almeno per una sovrana, le credenziali della regina Carlotta erano sufficienti per meritarle l'omaggio di un genere onorifico. Ma forse manca ancora un tassello alla nostra storia. Strelitzia reginae ricevette il suo nome ufficiale nel 1789, nel catalogo di Kew Hortus kewensis (curato da Aiton), ma la denominazione era stata creata "ufficiosamente" l'anno prima da Banks nella sua corrispondenza privata, unita a una tavola litografica dipinta da Bauer che ritraeva lo splendido fiore. E il 1788, nella storia dell'Inghilterra, non è un anno qualunque. Nell'estate di quell'anno Giorgio III ebbe il primo grave attacco della malattia mentale che avrebbe devastato la sua vecchiaia; benché fosse in grado di esercitare la maggior parte delle sue funzioni, non poté pronunciare il tradizionale discorso della Corona in occasione della seduta inaugurale del Parlamento. Ne nacque uno stallo istituzionale e uno scontro politico tra i sostenitori del principe di Galles (il futuro Giorgio IV) e il primo ministro William Pitt il giovane, che si tradusse anche in uno scontro tra il principe e la regina, ciascuno dei quali accusava l'altro di aspirare alla reggenza. Insomma, una situazione di tensione che può aver influito sulla mossa di Banks. Certo, la sua posizione era molto solida (era stato eletto presidente della Royal Society nel 1784, era membro di numerose istituzioni scientifiche prestigiose anche all'estero ed era un personaggio riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale); inoltre era un uomo super partes, che aveva sempre evitato di schierarsi né con i tories né con whigts. Tuttavia il suo ruolo "ufficioso" a Kew si basava su una relazione personale con il sovrano che rischiava di interrompersi, se la malattia si fosse aggravata (come in effetti avvenne, ma solo molti anni dopo, nel 1810) e se il principe di Galles, ben poco interessato a piante e giardini, fosse giunto al potere. Dunque, la provvidenziale fioritura della Strelitzia e la dedica alla sovrana proprio quell'anno possono anche essere lette come una conferma della sua devozione alla regina, e indirettamente al re. Tanto più che Banks ebbe cura di sottolineare il valore simbolico di quella dedica. Nel 1814 (all'epoca, il povero Giorgio III era ormai stato dichiarato ufficialmente pazzo ed era stato rinchiuso nel palazzo di Kew, trasformato da residenza di campagna in reclusorio psichiatrico) inviò alla principessa Elizabeth una cartolina con un messaggio adulatorio finemente dipinta da Bauer con fiori simbolici, tra cui spiccano in alto a sinistra una Strelitzia e in basso a destra una Banksia. Inoltre nel 1818 fece approntare a Bauer uno splendido album con tavole litografiche di tutte le specie di Strelitzia allora conosciute (nel frattempo ne erano state scoperte altre), ritratte dal vivo presumibilmente da esemplari delle serre di Kew. Proprio a Kew la regina morì quello stesso anno, precedendo di un anno il marito, ormai cieco e totalmente sprofondato nell'alienazione mentale. Qualche notizia in più nella vita.  Strelitzia, attrazione irresistibile Strelitzia è un piccolo genere della famiglia Strelitziaceae, che comprende solo cinque specie, tutte endemiche dell'Africa australe. Sono accomunate dalla curiosa infiorescenza che ricorda la testa di un uccello esotico, con il becco formato da una spata appuntita, e la cresta formata da tre tepali dai colori sgargianti (arancio, giallo o bianco) e da tre petali blu, porpora oppure bianchi. Due sono fusi tra loro formando una struttura che racchiude le antere, mentre alla base del terzo si raccoglie il nettare. Sono un'attrazione irresistibile ai nostri occhi, ma ancora di più a quelli dei colibrì richiamati dai colori vistosi e dalla dolcezza del nettare che suggono con i lunghi becchi ricurvi. Insomma, per i colibrì quei colori sono l'equivalente della rutilante insegna di un fast food. Un'attrazione, comunque, condivisa dagli esseri umani, visto che S. reginae, arrivata come si è visto in Europa a fine Settecento, di lì si è diffusa nei giardini e nelle serre di tutti i paesi a clima caldo, affermandosi anche come una delle star della produzione di fiori recisi, anche grazie alla lunga durata e alla capacità di fiorire durante tutto l'anno. Poco nota fuori del paese d'origine (cioè il Sud Africa) è invece l'altra specie erbacea, S. juncea, con infiorescenze molto simili a quelle di S.reginae, dalla quale si distingue per le foglie strette e allungate, prive di lamina nelle piante adulte, che ricordano un giunco. Sono invece arboree le altre tre specie, che nel portamento e nella forma delle foglie richiamano il banano (con il quale hanno qualche parentela, visto che anche la famiglia Musaceae, cui appartiene quest'ultimo, fa parte dell'ordine delle Zingiberales). La più coltivata è S. alba (anche conosciuta con il sinonimo S. augusta), che può raggiungere i 10 m. Fu la seconda a raggiungere l'Europa; raccolta da Thunberg nel novembre 1773 nei pressi del fiume Pisang (nome locale sia del banano sia della Strelitzia), anch'essa arrivò in Inghilterra grazie a Masson, che la inviò a Kew nel 1789. Come dice il nome, è caratterizzata dai fiori bianchi. Le altre due specie arboree sono S. nicolai, scoperta a metà Ottocento e dedicata al granduca Nikolaj Nikolaevic, terzo figlio dello zar Nicola I, la più diffusa in natura e anch'essa relativamente coltivata nei climi caldi, e S. caudata, con fiori azzurri. Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1772 Banks invia in Sud Africa il primo raccoglitore ufficiale dei Royal Botanic Gardens di Kew. Il successo straordinario della sua missione (con centinaia e centinaia di nuove specie, molte delle quali faranno presto a uscire dalle serre reali per fiorire nei giardini e sui balconi dei comuni mortali) segna una rivoluzione nella storia del giardinaggio e apre la via ai cacciatori di piante che verranno dopo di lui. Affascinato dalle straordinarie capacità di adattamento delle succulente, egli gradì sicuramente l'omaggio della bella e curiosa Massonia.  Una rivoluzione in giardino In giardino, la rivoluzione inizia il 30 ottobre 1772. Chiudete gli occhi e immaginate: niente gerani a finestre e balconi, nessuna erica nana a portare colore nelle fioriere invernali; non c'è l'azzurro di Lobelia erinus e dell'agapanto né il viola del Mesembryantemum in quelle estive; nessuno coltiva gardenie, né calle (o meglio Zantedeschia ethiopica), né Amaryllis né Strelitzia né Crassula né Stapelia, e tanto meno Kniphofia, Ixia o Protea. Quel giorno inizia la rivoluzione sudafricana in giardino. A metterla in moto è Francis Masson. Appena sbarcato al Capo di Buona Speranza dalla Resolution, la nave del secondo viaggio di Cook, Masson è qui per raccogliere piante "per il re e la nazione" e fare dei nuovi giardini reali, i Royal Botanic Gardens di Kew, i più belli e ricchi del mondo. A spedirlo in Sud Africa è stato Joseph Banks, che, di passaggio sulla rotta di ritorno dell'Endeauvour, ha potuto gettare solo uno sguardo a quello scrigno di tesori vegetali, quanto basta per coglierne tutte le potenzialità. Il viaggio di Masson è nuovo nel suo genere: non è una spedizione scientifica, il suo scopo non è raccogliere esemplari da erbario, da essiccare e studiare, ma semi, bulbi, se possibile piante vive da mandare in Inghilterra per essere moltiplicate e coltivate. Masson è un cacciatore di piante, il primo raccoglitore ufficiale dei Kew Gardens. Infatti non è un botanico, ma un giardiniere. In Sud Africa si tratterà tre anni, dal 1772 al 1775, e, grazie al suo fiuto, alla dedizione al lavoro, e a due incontri fortunati, metterà insieme una collezione di centinaia e centinaia di nuove specie. Si calcola che nella sua vita abbia ne abbia scoperte un migliaio e ne abbia introdotte in coltivazione non meno di 500; e la stragrande maggioranza è di origine sudafricana. Il primo viaggio nella natura sudafricana, e il primo incontro, risalgono al dicembre del 1772, quando, in compagnia di Franz Pehr Oldenburg, un soldato svedese al servizio della Compagnia olandese delle Indie Orientali, con un carro tirato da buoi, attraversa la pianura a est di Cape Town fino a Stellenbosch, allora un nuovo piccolo insediamento di 30 case. Scalano quindi le montagne del massiccio del Kogelberg, la cui ricchezza vegetale lo lascia stupefatto (oggi quest'area ospita un parco nazionale e conta non meno di 2000 specie). Al ritorno da questa spedizione, che è durata circa sei settimane (e sarà una piccola escursione rispetto a quelle che la seguiranno), avviene il secondo incontro, con un altro svedese: l'allievo (e apostolo) di Linneo Carl Peter Thunberg; della loro amicizia e delle due grandi spedizioni che intraprendono insieme si è già parlato in questo post. La strana coppia a partire dal settembre 1773 esplora tra l'altro il Namaqualand, che estasia Masson per il contrasto tra l'ambiente apparentemente inospitale e le fioriture esplosive: "Tutto il paese offre uno splendido campo d'azione per i botanici, è smaltato dal più gran numero di fiori che io abbia mai visto, di squisito profumo e bellezza". E' durante questo viaggio (che durerà 4 mesi e mezzo, per un totale di 2300 km), mentre esplorano il Piccolo Karoo, che Masson si imbatte in una curiosa Cycadacea (oggi la conosciamo come Encephalartos altensteinnii); raccoglie un po' di semi e alcune plantule; una riuscirà a sopravvivere e, inviata a Kew, è ancora oggi una delle glorie di quei giardini, pubblicizzata come "la pianta in vaso più vecchia del mondo". L'ultimo viaggio, a partire dal settembre 1774, li porterà invece a nord verso il Floral Kingdom e il Grande Karoo, un deserto inospitale dove non di meno raccolgono più di 100 piante ignote alla scienza. Nella primavera del 1775, poche settimane dopo la partenza di Thunberg per il Giappone, Masson fece ritorno in Inghilterra. Aveva compiuto egregiamente la missione affidatagli da Banks tre anni prima: i giardini reali si erano arricchiti di colpo di quasi 400 piante, e Kew poteva ormai vantare il primato tra gli orti botanici europei; in pochi anni, molte di quelle specie si sarebbero diffuse nei giardini e sulle finestre dei comuni mortali; in particolare i gerani (ovvero i Pelargonium), di cui egli aveva introdotto più di 50 specie, diverranno immediatamente popolari. Ma, dopo aver assaporato il gusto dell'esplorazione botanica, Masson si adattava ormai male al ruolo di giardiniere; chiese a Banks di essere inviato di nuovo a caccia di piante. Così seguirono altri viaggi. Nel 1776, fu inviato in Macaronesia (Madera, Canarie, Azzorre) e nelle Antille, dove, a Grenada, fu catturato e imprigionato dai francesi, e a Santa Lucia, dopo la liberazione, fu vittima di un uragano che lo privò di quanto rimaneva delle sue raccolte. Non di meno, aveva fatto in tempo a dare un contributo non indifferente alla conoscenza della flora macaronesica e a introdurre in coltivazione un'altra beniamina, la cineraria (un endemismo delle Canarie; oggi il nome botanico corretto è Pericallis cruenta). Dopo una breve spedizione nella penisola iberica (1783), nel 1785 Masson ritornò in Sud Africa. Il clima era cambiato rispetto a dieci anni prima; nel 1781 gli inglesi avevano tentato uno sbarco e gli olandesi vedevano in ogni cittadino britannico una possibile spia. Gli fu così proibito di avvicinarsi alla costa e di scalare le montagne (dalle quali avrebbe potuto osservare la costa e individuare luoghi adatti a uno sbarco militare); a parte due viaggi relativamente più lunghi nel Karoo e nel Namqualand, dovette accontentarsi di piccole escursioni nei dintorni di Cape Town, dove aveva creato un giardino di acclimatazione; continuò - pur con tutte le difficoltà causate dal crescente stato di guerra - a spedire in patria semi, bulbi, piante, approfittando di ogni nave di passaggio. Poté anche dar libero corso alla sua passione per le piante più care al suo cuore: le Stapeliae, figlie del deserto che lo affascinavano per la loro imprevedibile bellezza e la varietà di forme. Così nel 1795, rientrato in Inghilterra, si dedicò all'illustrazione e alla stesura della sua unica opera scientifica: Stapeliae novae (1796-97), una magnifica monografia in cui descrisse oltre 40 specie di Stapeliinae (prima di lui, se ne conoscevano solo due) con notevoli illustrazioni tratte da disegni di suo pugno. Ma, definitivamente non fatto per rimanere con i piedi al caldo davanti al camino, nel 1797 partì ancora una volta; la destinazione era l'America. Non sarebbe mai più ritornato in Inghilterra: dopo essere stato catturato dai pirati e aver raggiunto gli Stati Uniti con un viaggio fortunoso, aver raccolto piante per qualche anno negli Stati Uniti settentrionali e in Canada, fu infine vinto da un ultimo nemico: il freddo di un inverno canadese. Morì l'antivigilia di Natale del 1805, a Montreal. Qualche particolare in più su questa vita avventurosa e straordinaria nella sezione biografie.  Massonia: foglie appiattite a suolo e fiori come puntaspilli Un unico premio stava a cuore a Masson, lavoratore infaticabile che per tutta la vita si accontentò di un stipendio annuo di 100 sterline: vedere il suo nome ricordato da un genere di piante, se possibile per mano del grande dottor Linneo, che ammirava più di ogni uomo al mondo. Grazie a Thunberg era diventato suo corrispondente e a lui a suo figlio Carl Jr. aveva inviato molti esemplari dalla Macaronesia. Ma purtroppo Linneo, ormai vecchio e malato, morì prima di accontentarlo. La dedica arrivò nel 1780 dal botanico olandese Maarten Houttuyn, che, su suggerimento di Thunberg, creò il nuovo genere Massonia sulla base di un esemplare inviato dallo svedese all'Orto botanico di Amsterdam. Era una delle tante nuove piante raccolte in Sud Africa con l'amico, allo stesso tempo una bulbosa e una di quelle succulente che tanto affascinavano Masson. Il genere Massonia (della famiglia Hycinthaceae o, secondo un'altra classificazione, Asparagaceae), che comprende 13 specie, è endemico del Sud Africa, dove vive nelle Provincie del Capo Settentrionale e Occidentale dal Namaqualand a Lamgkloof, nello Stato libero e nel Karoo. E' una geofita con foglie prostrate al suolo, che si è adattata alle condizioni aride o semiaride; presenta infatti una sola coppia di foglie, più o meno cordiformi, succulente, appiattite al suolo, che compaiono in autunno, in mezzo alle quale in inverno o all'inizio della primavera sboccia una curiosa infiorescenza che ricorda un puntaspilli o un pennello da barba, con numerosi stami rigidi e appuntiti. D'estate, nella stagione arida, la pianta scompare e va in dormienza. E' una vita ridotta al minimo, ma straordinariamente efficace; le larghe foglie succulente "raso terra" offrono infatti diversi vantaggi: in primo luogo, riducono il rischio di essere brucate dagli animali; mantengono l'umidità attorno alle radici, riducendone l'evaporazione; regolano la temperatura proteggendo anche i fiori. Tanto che questa conformazione ritorna in diverse specie del Capo e del Karoo, appartenenti a famiglie diverse. Un'altra curiosità: la maggior parte delle specie di Massonia ha fiori profumati, impollinati dalle api o da altri insetti; Massonia depressa (la specie raccolta da Thunberg e Masson, e la prima ad essere stata descritta) emana odore di lievito, ed è impollinata da piccoli roditori; lo stesso fa M. bifolia. Altri approfondimenti nella scheda. Justus Heurnius, medico che si fece teologo, pastore e missionario, scrisse una pagina importante della storia delle missioni calviniste in Oriente. Ma per noi è soprattutto il primo occidentale ad aver descritto alcune piante sudafricane. Per questo lo ricordiamo, nonostante quel piccolo errore ortografico che ha fatto sì che il suo genere celebrativo si chiami Huernia.  Uno scalo al Capo di Buona Speranza Nel 1619 gli olandesi della Compagnia delle Indie Orientali (VOC) conquistarono Giacarta nell'isola di Giava e la ribattezzarono Batavia, facendone la capitale del loro impero commerciale. Qualche mese prima, il giovane teologo Justus Heurnius, dando una lettura teologica e provvidenziale delle vittorie olandesi, aveva rivolto un memorandum (De legatione evangelica ad Indos capessenda Admonitio, "Ammonizione per l'invio di una massione evangelica presso gli Indiani") alle autorità della repubblica e ai dirigenti della VOC affinché si facessero carico della missione di evangelizzare i popoli dei paesi caduti sotto la loro amministrazione. Come conseguenza, a gettare le basi dell'attività missionaria la chiesa di Amsterdam decise di inviare a Giava proprio Heurnius, che nel frattempo era diventato pastore. Fu così che il 9 gennaio 1624 egli salpò a bordo di un vascello della VOC, la Gouda, alla volta di Giava. Le sue competenze non si limitavano alla teologia; figlio e fratello di medici, prima di affrontare gli studi teologici si era laureato in medicina all'università di Leida e doveva possedere una discreta conoscenza in campo medico e erboristico. Ad aprile, la nave fece scalo al Capo di Buona speranza per caricare acqua e viveri (doveva passare un quarto di secolo prima che la VOC vi creasse un punto di scalo stabile, destinato a trasformarsi nella Colonia del Capo); le operazioni si prolungarono per alcuni giorni e in Heurnius si risvegliò l'interesse per la botanica. Non conosciamo i dettagli, ma a giudicare dalle specie raccolte dovette esplorare le pendici della Table mountain dove raccolse, disegnò e descrisse alcune specie, probabilmente scelte tra quelle che apparivano più curiose e esotiche. A maggio il viaggio riprese e a luglio Heurnius sbarcò a Giava, dove iniziò con energia la sua attività missionaria. Appena, possibile ebbe cura di inviare al fratello Otto, medico a Leida, i disegni e le descrizioni delle piante sudafricane (forse accompagnati da esemplari essiccati). Come si è già visto in questo post, Stapelius, amico di Otto Heurnius, ne incluse dieci nella sua mega edizione di Historia plantarum di Teofrasto. Non sappiamo se fossero tutte le piante inviate dal missionario, o se egli avesse operato una scelta. Grazie all'ottima qualità dei disegni e delle descrizioni sono state tutte identificate con un buon grado di probabilità: Morella serrata, Haemanthus coccineus, Manulea rubra, Cotyledon orbiculata, Micranthus tubolosus, Centella villosa, due specie di Oxalis (probabilmente O. versicolor e O. purpurea var. alba), Kniphofia uvaria, Orbea variegata. Nella preparazione della stampa, tra queste due ultime specie dovette avvenire un curioso scambio: di Orbea variegata si dice planta plane inodora, "pianta praticamente senza odore", di Kniphofia invece flos foetidi odoris est, "è un fiore dall'odore fetido". In ogni caso, Heurnius si è guadagnato l'onore di essere il primo europeo a raccogliere e descrivere piante sudafricane in un testo a stampa. Secondo una testimonianza di Parkinson, anche a Giava Heurnius "dottore in cose divine e in medicina" non tralasciò la botanica e l'erboristeria: avrebbe infatti inviato in patria un libretto o una collezione di piante dell'isola, con le loro virtù e gli usi, conservato in una teca dell'università di Leida; alcuni suoi amici gli avevano riferito dell'eccellente descrizione di Nymphaea glandulifera batavica javorum che vi si poteva leggere. Di questo secondo contributo alla botanica di Heurnius si sono perse le tracce; decisamente importante fu invece la sua attività come teologo e missionario. Per qualche approfondimento, si rimanda alla biografia.  Huernia, fiori come gioielli in miniatura Può rincrescere che Linneo decidesse di rendere omaggio con il genere Stapelia all'editore Stapelius e non allo scopritore e descrittore Heurnius. A questa piccola ingiustizia mise rimedio Robert Brown che nel 1810, rivedendo il genere Stapelia, ne separò alcune specie che andarono a formare il nuove genere Huernia; come si può notare, commise un piccolo errore di grafia, scambiando la seconda e la terza lettera del cognome del dedicatario (errore che secondo le regole della nomenclatura botanica va rispettato). Nel cambio con Stapelius Heurnius non ci perde. Huernia (anch'esso appartenente alla sottotribù Stapeliinae della famiglia Apocynaceae) è un genere anche più numeroso e diffuso di Stapelia: conta una cinquantina di specie, con un'aerale alquanto vasto che va dalla penisola arabica al Sud Africa, passando per l'Etiopia e ampia parte dell'Africa orientale. Di piccole dimensioni (i fusti solo alti al più una decina di centimetri) ed estremamente vario per la forma e i colori dei fiori, si adatta bene anche alla coltivazione in vaso; è quindi molto ricercato dai collezionisti di succulente. I fiori sono piccoli gioielli di non più di 2-3 cm di diametro, prevalentemente rossi, gialli o bruni, spesso con strisce e variegature, con corolla a stella pentagonale con angoli molto ottusi oppure a cinque lobi maggiori intervallati da altrettanti piccoli lobi minori; alcune specie sono anche dotate di un anello in rilievo attorno alle corone (annulus). Tanta bellezza e tanta varietà di forme fa volentieri perdonare quell'odorino poco simpatico che hanno in comune con la maggior parte delle consorelle. Qualche notizia in più nella scheda. A ricordare indirettamente Heurnius, c'è anche il piccolissimo genere Huerniopsis ("d'aspetto simile a Huernia"), che comprende due sole specie di Stapeliinae diffuse in Bostwana e Sud Africa, caratterizzate dall'assenza o dalla riduzione della corona esterna; tanto per cambiare, emanano un nauseante odore dolciastro. Per qualche dettaglio, si rimanda alla scheda. Le vie della botanica sono infinite. Per una curiosa combinazione il dottissimo Jan Bode, alla latina Stapelius, mentre sta curando la sua monumentale edizione bilingue di Teofrasto, riceve le note e i disegni di alcune piante raccolte in Sud Africa dal fratello di un amico. Decide di includere anche quelle: saranno le prime piante sudafricane mai comparse in un testo a stampa. Se ne ricorderà Linneo, dedicandogli il genere Stapelia.  Teofrasto, ovvero una botanica per botanici Grazie alla pubblicazione a stampa della traduzione di Gaza e dell'originale greco, le opere botaniche di Teofrasto entrarono tra i testi canonici. Tuttavia non furono mai popolari come De materia medica di Dioscoride; mentre il testo dioscorideo forniva il nome e i contenuti alla botanica applicata (materia medica) insegnata ai futuri medici, diveniva il libro di testo obbligato di tutte le facoltà di medicina europee, era chiosato e commentato da decine di studiosi, De historia plantarum e (anche di più) De causis plantarum erano più riveriti e citati di terza mano che letti e conosciuti. La ragione è proprio quella che oggi ce li fa apprezzare: l'interesse di Teofrasto per la morfologia e la fisiologia delle piante non li rendeva immediatamente fruibili per gli studenti di medicina. Nel Cinquecento si conosce un solo esempio di corso universitario focalizzato su Teofrasto: quello tenuto a Bologna nel 1560 da Ulisse Aldrovandi, quando però insegnava filosofia; quando due anni dopo passò a insegnare materia medica, ripiegò anche lui su Dioscoride. A leggere Teofrasto e a trarne stimolo per le proprie ricerche erano i pochi studiosi che coltivavano la botanica come scienza in sè, non come ancella della medicina com'era ancora prevalentemente considerata. Insomma, erano testi di botanica per botanici. Non a caso tra i loro estimatori troviamo in primo luogo Cesalpino (che tentò una classificazione delle piante su basi aristoteliche), Rondelet, che gettò le basi della scuola botanica francese (caratterizzata da una spiccata vocazione tassonomica) e i Bauhin. I pochi lavori cinquecenteschi direttamente dedicati a Teofrasto, più che di botanici, furono opera di filologi, che discettavano di problemi di critica testuale e criticavano la traduzione troppo libera di Gaza. Bisogna quindi attendere il Seicento perché uno studioso che era allo stesso tempo un medico, un filologo e un botanico si accingesse a fare per Teofrasto quello che Mattioli aveva fatto con i suoi Commentarii per Dioscoride.  Un'edizione monumentale A tentare l'impresa fu un giovane medico di Amsterdam, Jan Bode à Stapel o van Stapel (di solito è noto con il nome latinizzato Johannes Badaeus Stapelius). Coltissimo, dotato di una profonda conoscenza delle lingue classiche, si propose di curare un'edizione completissima delle due opere di Teofrasto: in primo luogo, il testo greco messo a confronto con la traduzione latina di Gaza, su due colonne affiancate; a margine, le notazioni filologiche e testuali; a seguire, per ogni capitolo, le note di alcuni commentatori che lo avevano preceduto (Giulio Cesare Scaligero, Robert Constantin, Claudius Salmasius); infine i commenti di sua mano. L'interesse di quest'opera non è solo filologico. Profondo conoscitore delle piante (lui e suo padre possedevano un giardino ricco di piante esotiche), Stapelius infarcì i suoi commenti di informazioni di ogni genere sul mondo vegetale, comprese notizie sulle piante che giungevano dall'Asia e dal Nuovo mondo (sono per lo più di seconda mano, attinte da opere di altri botanici, in particolare Clusius e l'Obel). Volle inoltre arricchire la sua opera con numerose xilografie; anche se poche sono originali, si tratta in ogni caso della prima edizione illustrata di Teofrasto. Stapelius, che iniziò a lavorare all'opera intorno al 1625, subito dopo essersi laureato, morì nel 1636, a poco più di trent'anni; riuscì quindi solo affrontare solo la prima opera di Teofrasto, De Historia Plantarum. Qualche notizia sulla sua breve vita nella sezione biografie. Il padre, Engelbert Stapel, a sua volta medico di fama, completò il lavoro del figlio e lo pubblicò nel 1644, dopo altri otto anni di lavoro. Questa edizione monumentale (è uno splendido in folio di oltre 1200 pagine), molto accurata anche nella veste tipografica, riserva ancora una piccola sorpresa: quattro pagine sono dedicate alle primissime specie sudafricane mai descritte dalla scienza. Nel 1624, un missionario olandese, Justus Heurnius, mentre la sua nave, diretta a Giava, faceva rifornimento al Capo di Buona Speranza, ne approfittò per disegnare e descrivere alcune piante. Inviò questi materiali in Olanda a suo fratello Otto, amico e compagno di studi di Stapelius, a cui li passò; Stapelius colse a volo l'occasione, includendo disegni e descrizioni nella sua opera.  Quella strana fritillaria... la chiamerò Stapelia Torneremo sulla storia di Heurnius, anche lui dedicatario di un genere. Per ora rimaniamo in compagnia di Stapelius e della pianta che lo celebra. Linneo era un grande ammiratore del suo commento, di cui apprezzava la competenza e la chiarezza espositiva. Non gli sfuggirono quelle quattro pagine che contenevano una preziosa primizia della flora sudafricana e scelse proprio una di quelle nuove piante per onorare lo studioso olandese, ribattezzando Stapelia quella che Heurnius aveva denominato Fritillaria crassa caput Bone Spei ("Fritillaria grassa del Capo di Buona Speranza"). In Species Plantarum, 1753, Linneo pubblicò due specie di Stapeliae: S. variegata (che è appunto la "fritillaria crassa" di Heurnius) e S. hirsuta; oggi la prima è stata trasferita a un altro genere e si chiama Orbea variegata. Ma il vero "padre delle stapelie" può essere considerato il botanico scozzese Francis Masson, che esplorò il Sud Africa da solo e insieme a Thunberg, uno dei più importanti allievi di Linneo, e poi visse per qualche anno nella Colonia del Capo, coltivando un giardino di acclimatazione. Egli aveva una vera passione per queste piante, cui dedicò il suo unico libro, Stapeliae novae, la prima monografia sul genere Stapelia (1796), in cui ne descrisse una quarantina; diede anche un grande contributo alla loro introduzione in Europa, dove iniziarono ad essere molto apprezzate dai collezionisti. A partire dall'Ottocento, diverse specie vennero trasferite in altri generi, i più noti dei quali sono Duvalia, Huernia, Caralluma, Hoodia. Oggi ammontano a una quarantina, raccolti nella sottotribù Stapeliinae; gli inglesi, con il loro senso pratico, chiamano tutto il gruppo Stapeliad. Il genere Stapelia comprende una cinquantina di specie di succulente degli ambienti aridi dell'Africa tropicale e australe (Angola, Mozambico, Malawi, Tanzania, Bostwana, Zimbawe, ma soprattutto Namibia e Sud Africa, dove si concentra la maggior parte delle specie). Appartenenti alla famiglia Apocynaceae (un tempo Asclepiadaceae), sono note soprattutto per i curiosi fiori a forma di stella che emanano odore di carogna. Questo odore, avvertibile in alcune specie anche a una certa distanza, è una strategia per attirare gli impollinatori, che sono soprattutto mosche carnarie; allo stesso fine mirano i peli, i colori e la tessitura dei petali che mimano un animale in decomposizione. Ma ci sono anche rare eccezioni: S. erectiflora e S. flavopurpurea sono gradevolmente profumate. Nonostante questa proprietà poco edificante, le Stapeliae sono ricercatissime dai collezionisti di piante succulente. Altri due membri del gruppo rendono indirettamente omaggio a Stapelius: Stapelianthus ("con fiori simili alla Stapelia"), un piccolo genere endemico del Madagascar, con fiori minuti dalle forme varie e sorprendenti; Stapeliopsis ("con aspetto simile alla Stapelia"), un piccolo genere originario della Namibia e del Sud Africa, i cui piccoli fiori sono per lo più piacevolmente profumati di miele e frutta. Per approfondimenti su Stapelia, Stapelianthus, Stapeliopsis si rimanda alle rispettive schede. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

April 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed