|

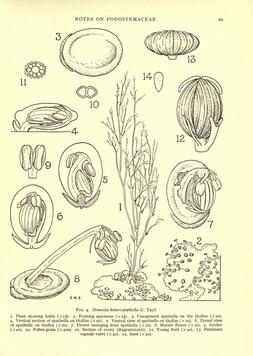

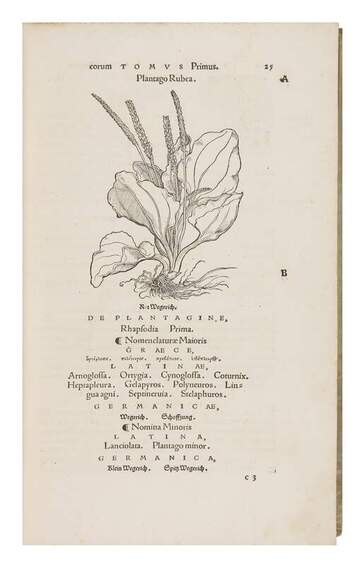

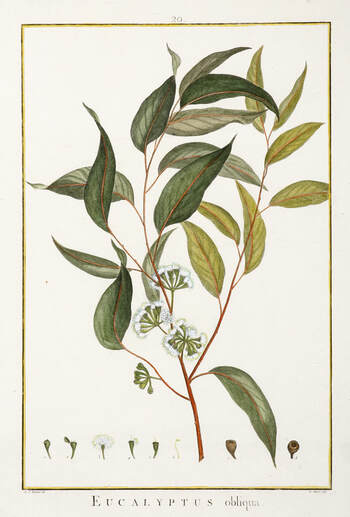

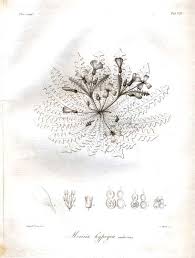

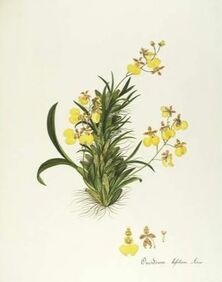

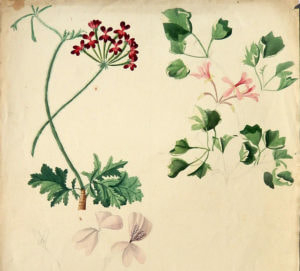

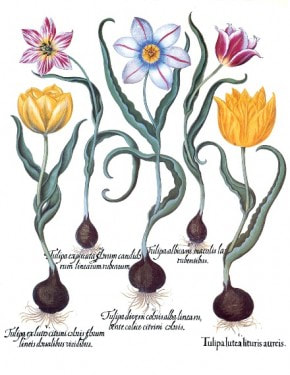

Nel 1996, la National Gallery of Victoria di Melbourne celebrava la grande artista botanica australiana Margaret Stones con una mostra che riuniva il meglio della sua produzione. Il titolo della mostra e del catalogo, curato da Irina Zdanowicz, Beauty in Truth, "Bellezza nella verità", sintetizza perfettamente le due caratteristiche principali della sua arte: da una parte, l'assoluta precisione dei dettagli (in particolare quelli utili all'identificazione tassonomica del soggetto), dall'altra la capacità di catturarne la bellezza e la vita, con una perfetta disposizione nello spazio e una straordinaria purezza di colore. Un binomio che nella mostra organizzata dalla Louisiana State University nel 2020, in occasione del suo centenario, è stato espresso con la più banale formula "Arte e scienza". Nata e formata in Australia, ma vissuta in Inghilterra per mezzo secolo, Stones ha collaborato con i Kew Gardens e tra il 1958 e il 1983 è stata la principale illustratrice del Curtis's Botanical Magazine, per il quale ha realizzato 400 tavole. Due le sue opere principali, entrambe spettacolari: le illustrazioni di Endemic Flora of Tasmania di Winifred Curtis e di Native Flora of Louisiana. A riflettere i due aspetti che si congiungono nella sua arte anche i due generi che le sono stati dedicati: "scienza/verità" in Stonesia, "arte/bellezza" in Stonesiella.  Dipingere piante in tre continenti Nel Novecento, probabilmente le personalità più note della botanica australiana al femminile sono state la botanica Winifred Curtis e la pittrice botanica Elsie Margaret Stones. Unite nella realizzazione di Endemic Flora of Tasmania, di cui la prima ha curato le descrizioni botaniche e il commento ecologico, la seconda le illustrazioni, hanno avuto entrambe in sorte una lunghissima vita: Curtis morì centenaria nel 2005, Stones (1920-2018) ci ha lasciati a novantotto anni. Nata a Colac, nello stato di Victoria, nella sua lunga carriera Stones ha lavorato in tre continenti. Dopo essersi formata presso lo Swinburne Technical College e la National Gallery Art School di Melbourne, iniziò a lavorare come disegnatrice commerciale; durante la seconda guerra mondiale, divenne infermiera. La scoperta della sua vera vocazione avvenne quasi per caso: contrasse la tubercolosi e dovette rimanere a letto per quasi un anno; per passare il tempo, incominciò a disegnare i fiori che le portavano gli amici. Il suo medico curante fu così colpito dai suoi acquarelli che li mostrò a John Turner, professore di botanica e fisiologia vegetale all'Università di Melbourne, che la invitò a seguire le sue lezioni e a partecipare alle escursioni estive da lui organizzate nelle Bogong High Plains sulle Alpi australiane. Nel 1946 arrivava la prima mostra. Nel 1951 Stones decise di traferirsi in Inghilterra; come ricorda lei stessa, non aveva alcuna prospettiva concreta. Acquistò un biglietto di sola andata per 95 sterline; gliene rimanevano 100 per vivere. Fortunatamente, incominciò a lavorare all'erbario di Kew come artista free-lance: un'esperienza importantissima, perché la obbligò a concentrarsi sulla struttura anatomica e sui dettagli. Sarebbe rimasta a lavorare a Kew per mezzo secolo, fino al 2002. Molto apprezzata per l'esattezza e l'accuratezza scientifica dei suoi disegni, illustrò molte monografie scientifiche dei botanici di Kew e di altre istituzioni scientifiche, come il British Museu, con precississimi disegni in bianco e nero che spesso richiedevano l'uso del microscopio. Nel 1956 pubblicò il primo disegno sul Curtis’s Botanical Magazine; dal 1958 al 1983, ne diventò l'artista principale, preparando per questa prestigiosa rivista, oltre a molti disegni di particolari in bianco e nero, ben 400 acquarelli. Poté così raffinare anche l'aspetto artistico del suo lavoro, e in particolare la disposizione del soggetto, complicata dal piccolo formato della rivista. Ora il suo nome incominciava ad essere piuttosto noto; fu così che Lord Talbot de Malahide, un collezionista che coltivava molte piante originarie della Tasmania nel suo giardino irlandese, le chiese di illustrare per lui 35 piante endemiche di quell'isola. Il progetto poi si allargò fino a diventare una grande serie di sei volumi in folio, The Endemic Flora of Tasmania (1967-1978). I testi furono commissionati alla botanica Winifred Curtis (che, in un certo senso, aveva compiuto il percorso inverso rispetto a Stones: nata in Inghilterra, si era infatti trasferita in Tasmania); Margaret andò in Tasmania a incontrare Winifred e in diverse occasioni lavorarono fianco fianco, ma per lo più una viveva a Londra, l'altra a Hobart. Le piante raccolte in Tasmania venivano spedite per via aerea e ogni mattino arrivavano sulla scrivania delle pittrice che doveva lavorare in fretta per sfruttare le poche ore di luce dell'inverno inglese (le stagioni in Australia sono invertite rispetto all'emisfero boreale); se non riusciva a completare il lavoro prima che l'esemplare appassisse, toccava aspettare l'anno successivo. Fu dunque un lavoro particolarmente complesso, che si protrasse per quasi quattordici anni. Alla morte di lord Talbot, erano usciti solo i primi quattro volumi; gli ultimi due furono finanziati da sua sorella Rose. The Endemic Flora of Tasmania è una pietra miliare della botanica del Novecento, sia per le ricerche e i testi di Curtis, sia per lo splendore delle illustrazioni di Stones, che, lavorando sul grande formato di un volume in foglio, poté ritrarre le piante a grandezza naturale e raggiunse il vertice della sua arte. L'accordo tra le due autrici era perfetto. Curtis scrisse di Stones: "Non c'era nessun bisogno di dirle quali parti o sezioni bisognasse disegnare per facilitare una corretta classificazione tassonomica: lo sapeva già". Stones era ancora impegnata in questa impresa quando, nel settembre 1975, la State University of Louisiana le commissionò l'illustrazione di sei piante native per celebrare il duecentesimo anniversario degli Stati Uniti che sarebbe caduto l'anno successivo. Fu l'inizio di un lavoro molto più impegnativo che andò allargandosi di anno in anno e alla fine diventò una ricerca sull'intera flora della Louisiana, che impegnò un gruppo di ricercatori e Margaret Stones per ben quattordici anni e si tradusse in un'altra opera spettacolare: Native flora of Louisiana, pubblicata nel 1991 con 224 acquarelli dell'artista australiana e testi di Lowell Urbatsch. Stones iniziò il lavoro in Inghilterra servendosi di piante coltivate a Kew o di esemplari che le venivano spediti per via aerea; ma presto scoprì che molte piante erano troppo fragili per sopravvivere al trasporto e che le piante coltivate differivano per dimensioni e altri aspetti da quelle selvatiche. Cominciò così a intervallare alla sua vita londinese uno o due lunghi soggiorni annuali a Baton Rouge per ritrarre le piante dal vivo; si trattava infatti di catturare l'essenza di ciascuna pianta, che è sempre diversa da ogni altra: "un buon disegno botanico deve essere vivo, ben disegnato e accurato. Le piante, come gli esseri umani, non sono sempre ben progettate, così l'artista girare attorno all'esemplare finché riesce a farne emergere l'aspetto naturale e tipico". Gli acquerelli originali per la Flora della Louisiana sono oggi custoditi presso l'università che li aveva commissionati; selezioni più o meno ampie furono presentate in mostre che toccarono le tre "patrie" di Stones, venendo esposte, oltre che in Louisiana, allo Smithsonian, a Oxford, Cambridge, Edimburgo e Melbourne. All'artista australiana sono anche toccati numerosi importanti riconoscimenti: medaglia Veitch d'argento nel 1976, membro dell'ordine dell'Impero britannico nel 1977, medaglia Veitch d'oro nel 1985, membro dell'ordine d'Australia nel 1988; laurea honoris causa da parte dell'Università di Louisiana (1986) e dell'Università di Melbourne (1989). Nel 2002, Margaret Stones andò in pensione e tornò in Australia, dove morì novantottenne nel 2018. Anche nella sua vecchiaia, continuava a disegnare e ad essere lucida ed attiva. Se volete conoscerla più da vicino, e sentirne anche la voce, potete ascoltare questa interessante intervista sul suo percorso artistico, rilasciata nel 2008.  La scienza: Stonesia I due generi dedicati a Margaret Stones in due momenti lontani della sua vita riflettono non solo differenti fasi della sua carriera, ma in qualche modo anche le due caratteristiche che sapeva congiungere nelle sue illustrazioni botaniche: la precisione e l'accuratezza scientifica da una parte, la bellezza e l'arte dall'altra. Il primo genere, Stonesia, le fu dedicato nel 1953, quando Margaret era arrivata a Kew da poco più di un anno, da George Taylor, uno dei botanici del British Museum si giovò delle sue illustrazioni; la motivazione non potrebbe essere più eloquente: "Denominando questo genere Stonesia voglio esprimere la mia profonda gratitudine a Miss Margaret Stones le cui bellissime illustrazioni, completate con infinita cura e pazienza, sono state del massimo valore per chiarire la struttura fiorale microscopica di queste notevoli piante". Taylor pubblicò il nuovo genere nell'ambito di un articolo sulle Podostemaceae africane (Notes on Podostemaceae for the Revision of the Flora of West Tropical Africa, "Bulletin of the British Museum (Natural History)", Botany 1, 1953) al quale Stones aveva contribuito con quindici tavole di illustrazioni, in cui possiamo notare non solo l'estrema precisione del tratto, la cura dei dettagli, ma anche la scelta sapiente dei particolari, che documentano e rendono evidenti le caratteristiche distintive dei generi e delle specie esaminati, nonché le diverse fasi della vita di ciascuna pianta. Un lavoro di grande precisione, ma anche di sintesi, che richiese certamente molte sedute al microscopio. Le Podstemaceae in effetti sono una famiglia assai singolare, il più vasto gruppo di piante strettamente acquatiche tra le angiosperme; si trovano per lo più nei fiumi tropicali, in particolare nelle acque veloci di cascate e cataratte di corsi d'acqua caratterizzati da una forte stagionalità; si aggrappano alle rocce e al fondo con le radici e durante la stagione delle piogge sono totalmente sommerse nell'acqua corrente, mentre i fiori e i frutti emergono nella stagione secca, quando le acque recedono. In queste particolari condizioni ecologiche, hanno sviluppato caratteristiche uniche: in molte specie non c'è una netta differenziazione tra fusto e foglie; presentano invece un corpo vegetativo più o meno indifferenziato simile al tallo delle alghe, con ramificazioni dicotomiche estremamente sottili e sfrangiate; alcune sono dotate di piccole vescicole che permettono loro di fluttuare a pelo d'acqua. Tipiche sono anche alcune strutture dei fiori: prima dell'antesi sono racchiusi in una specie di piccolo sacco, detto spathella; i tepali, che possono essere più o meno numerosi, in molte specie sono ridotti a scaglie; gli stami per lo più sono due, retti da un unico filamento relativamente inspessito, detto andropodium. Il frutto è una capsula striata. La tassonomia della famiglia è piuttosto complicata perché, a parte poche eccezioni, comprende molti piccoli generi con poche specie, solitamente endemiche di aree ristrette, che si differenziano l'uno dall'altro soprattutto per le strutture dei fiori e le caratteristiche delle capsule. Ciò vale anche per Stonesia, endemico di due aree disgiunte dell'Africa occidentale (Guinea e Cameron), che si distingue dai generi più vicini per il numero e la disposizione delle righe della capsula e per i fiori, caratterizzati da un andropodium e da tre tepali, due ad ogni lato dell'andropodium, il terzo posto alla forcella di quest'ultimo.  e l'arte: Stonesiella Ci porta invece alla stagione di Endemic Flora of Tasmania il secondo genere che celebra Stones, Stonesiella (le è stato dedicato nel 1999 da Crisp e Weston separandolo da Pultenaea). E' un genere monotipico della famiglia Fabaceae endemico della Tasmania la cui unica specie, all'epoca ancora denominata Pultenaea selaginoides, fu raccolta nell'isola da Talbot di Malahide, decritta da Curtis e illustrata da Stones, che nel disegnarla ebbe modo di unire alla precisione (molto evidente nei particolari a grandezza naturale di foglie, petali, stami, frutti, collocati al piede della tavola) una vivace rappresentazione di questo arbusto che, sebbene un po' rigido, non manca di grazia. Molto raro (se ne conoscono solo cinque popolazioni, confinate in due ambienti specifici: da una parte, le brughiere più umide con arbusti alti e le boscaglie aperte di Eucalyptus, dall'altro le macchie arbustive su suolo arido), è alto circa due metri e ha portamento piuttosto sparso, con pochi rami eretti, spogli alla base e fittamente coperti di foglie raggruppate nella parte terminale; i fiori papilionacei giallo brillante bordati di rosso si dispongono in giri che si aprono in successione all'ascella delle foglie o all'apice dei rami.

0 Comments