|

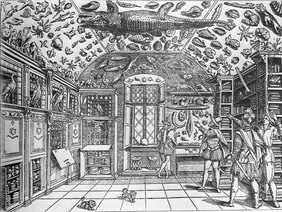

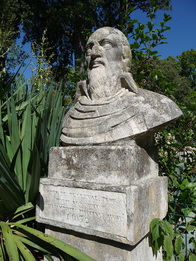

Curioso destino, quello di William Forsyth: reputato dai contemporanei un'autorità indiscussa soprattutto nel campo delle piante da frutto, scrisse un best seller che resistette per decenni, stampato e ristampato; un successo professionale che raggiunse il suo apice con la creazione del Forsyth's plaister, che inizialmente gli procurò fama, onori e denaro, ma poi finì per rovinare i suoi ultimi anni (e la sua reputazione presso i posteri). Ora è ricordato soprattutto grazie alla solare forsizia, che con le sue esplosive fioriture annuncia l'arrivo della primavera.  Un prototipo di giardino roccioso... Abbiamo incontrato William Forsyth tra i sette padri fondatori della (futura) Royal Horticultural Society: a lui si rivolse Wedgwood per chiedergli di coinvolgere Banks, e sicuramente fu lui il principale organizzatore della fatidica riunione del 7 marzo 1804. Del resto, in quel momento era un'autorità: curatore dei giardini reali di Kensington e Saint James, autore di un volume di successo sull'arboricoltura, godeva del sostegno di membri del parlamento e dell'ammiragliato. Ma andiamo con ordine. Nato nel 1737 a Old Medrum, nei pressi di Aberdeen, Forsyth era uno dei numerosissimi giardinieri scozzesi che a partire dalla seconda metà del Settecento per circa un secolo quasi monopolizzarono l'orticultura inglese. Come molti conterranei, venne a cercare fortuna a Londra. Dopo aver perfezionato la sua formazione con Philip Miller al Chelsea Physic Garden, nel 1763 fu nominato capogiardiniere di Syon House, il grande parco londinese di proprietà del duca di Northumberland che proprio in quegli anni veniva riplasmato come giardino paesaggistico da Capability Brown. Nel 1771, quando l'ottuagenario Miller fu costretto al pensionamento dal Comitato dei farmacisti, gli subentrò come giardiniere capo a Chelsea; la sua assunzione fu subordinata all'accettazione di regole ferree imposte dal Comitato, che mal aveva sopportato l'indipendenza e il caratteraccio di Miller; il Comitato si riservava di decidere ogni particolare della sistemazione del giardino, e Forsyth doveva chiederne l'autorizzazione per ogni più piccolo spostamento, oltre che per scambiare piante e semi con altre istituzioni. Nonostante questo (e le condizioni finanziarie poco brillanti, con una paga annua di 50 sterline), si trattava di un incarico prestigioso: all'epoca - Kew era ai suoi esordi - Chelsea era il più importante orto botanico del paese. Forsyth lo curò per 13 anni. Durante la sua gestione, il giardino si arricchì di nuove specie, soprattutto tropicali, grazie ai buoni rapporti con vivaisti (come Gordon e Lee), collezionisti come lo stesso duca di Northumberland e Fothergill, e lo staff di Kew (il capo giardiniere Aiton e, ovviamente, lo stesso Banks). Forsyth stimolò anche l'attività di cacciatori di piante, come John Fraser. Tra le piante esotiche che giunsero in quegli anni a Chelsea, Caesalpinia pulcherrima, il pimento (Pimenta dioica), l'anatto (Bixa orellana), il mogano (Swietenia mahagoni), Guaiacum officinale, Senna alata. Sull'esempio del suo predecessore, Forsyth mantenne inoltre fitte relazioni e scambi con altre istituzioni botaniche e singoli studiosi nel resto d'Europa. Due furono le imprese più impegnative in cui si trovò coinvolto: in primo luogo, la ricollocazione delle piante che a partire dal 1773 ricevettero una collocazione sistematica basata sul sistema di Linneo; in secondo luogo, la creazione di quello che è considerato il più antico giardino roccioso europeo. Nel 1771 la Società dei Farmacisti decise infatti di creare un'area adatta alla coltivazione di piante che richiedono un substrato roccioso. Il progetto probabilmente si deve non Forsyth - che ebbe un ruolo di esecutore - ma a Stanesby Alchorne, il prefetto dell'orto, e a Uriah Bristow, membro del Comitato e più tardi Maestro della Società. Poiché i farmacisti non avevano fondi, per la costruzione si ripiegò inizialmente su materiali di recupero, in particolare pietre provenienti dalla Torre di Londra (che Alchorne pagò di tasca sua). Venne poi in soccorso Joseph Banks, che nel 1772 donò un carico di pietra lavica trasportato dall'Islanda. Con questi materiali Forsyth creò un monticello ovale di pietra dal diametro di appena 40 passi, che venne decorato con un assortimento di oggetti bizzarri: minerali insoliti; madrepore e coralli; una conchiglia gigante portata da Cook dai mari del Sud (che esiste tuttora); un busto dello stesso Banks. Chiamato semplicemente The Rock e costruito nel corso dell'estate del 1773, fu la prima struttura del genere in Europa. Sfortunatamente, non ci sono rimaste né informazioni su quali piante vi crescessero né illustrazioni d'epoca (la più antica è del 1890). Sotto l'opprimente tutela del Comitato e con una paga sempre più insoddisfacente mano a mano che la sua famiglia cresceva insieme alla sua reputazione di eccellente giardiniere, Forsyth si trovò a combattere con difficoltà economiche e organizzative: nel 1774 riuscì a strappare all'avaro Comitato il permesso di vendere le piante eccedenti e di coltivare una parte dell'orto a proprie spese e per il proprio uso; nel 1775, mentre continuavano i grandi lavori di trapianto richiesti dalla ricollocazione sistematica, ottenne l'assunzione di un terzo aiuto giardiniere, ma solo da marzo a ottobre. Nel 1777 rimase senza esito la sua richiesta di un aumento salariale, rimasto invariato da anni nonostante il rincaro del costo della vita.  Un mastice miracoloso? A sollevarlo da queste difficoltà giunse nel 1784 la nomina a Sovrintendente dei giardini reali di Kensington e St. James; in questa nuova veste, Forsyth dovette occuparsi della coltivazione di verdure e della cura delle piante da frutto. Molte erano vecchie, in cattive condizioni, affette da cancri e altre malattie del legno. Per riportarle in salute, oltre a rimuovere accuratamente le parti malate, Forsyth mise a punto la ricetta di un particolare mastice che, a suo dire, non solo chiudeva i fori e consolidava l'albero, ma consentiva la ricrescita di legno nuovo e sano. Il ritrovato (Forsyth ne manteneva segreta la composizione) suscitò l'immediato interesse delle alte sfere: disporre di alberi sani, in particolare querce, era essenziale per la marina inglese, civile e miliare, specie dopo la perdita delle colonie americane, che si aggiungeva alla costante diminuzione delle foreste britanniche. Nel luglio del 1789 (una decina di giorni dopo la presa della Bastiglia) i due rami del parlamento incaricarono un comitato di vagliare l'efficacia del mastice (noto come Forsyth's plaister) e di riferirne al Tesoro; visto il parere favorevole, nel maggio 1791 quest'ultimo dispose il pagamento a Forsyth di un premio di 1500 sterline in cambio della ricetta miracolosa. Eccola: uno staio di letame fresco, mezzo staio di calce, mezzo staio di cenere di legna, una sedicesima parte di sabbia di fiume, cui potevano aggiungersi, per rendere la miscela più fluida, urina e sapone. Per quanto possa apparirci bizzarra, non è molto dissimile dalle ricette in uso all'epoca (e da certi mastici e paste per tronchi ancora oggi usati, tra l'altro, nell'agricoltura biodinamica). L'opinione pubblica si divise: ad alcuni pareva uno spreco di denaro pubblico, per non dire una soperchieria o un caso di manifesta corruzione, che si fosse pagata una cifra enorme - vi ricordate la paga di Forsyth a Chelsea? - per un prodotto ben poco dissimile da quelli usuali. Altri - come capita anche oggi - furono invece sedotti proprio dalla semplicità della procedura e dal basso costo degli ingredienti di un prodotto che si voleva miracoloso, tanto più che a metterlo a disposizione di tutti aveva pensato lo stesso Forsyth, rivelandone pubblicamente la formula in appendice a Observation on the diseases, defects, and injuries in all kinds of Fruit and Forest Trees ("Osservazioni sulle malattie, i difetti, le lesioni di ogni tipo degli alberi da frutto e forestali"), uscito sempre nel 1791. A difendere a spada tratta il ritrovato di Forsyth (oltre a uomini politici, membri dell'ammiragliato e uomini della strada) fu soprattutto l'agronomo James Anderson nel suo Recreation in agricolture (1799). Sul versante opposto, il critico più reciso fu Thomas Andrew Knigth che nel 1801, nella seconda edizione di A Treatise on the Culture of Apple and Pear ("Trattato sulla coltivazione delle mele e delle pere"), avanzò alcuni dubbi, ribaditi più estesamente l'anno successivo in Some doubts relative to the efficacy of Mr. Forsyth's plaister in filling up the holes in trees ("Alcuni dubbi sull'efficacia del mastice di Forsyth nel riempire i buchi degli alberi"). Grande esperto di alberi da frutto (è considerato il padre della pomologia britannica), studioso della fisiologia vegetale che per alcuni aspetti anticipò Mendel, prove sperimentali alla mano, Knight dimostrò che il preteso mastice miracoloso non era certo in grado di far rinascere il legno morto; era solo una pasta che riempiva i buchi in modo tale che "era impossibile distinguere il legno nuovo dal vecchio". La risposta di Forsyth non si fece attendere; in appendice alla sua fortunata opera A Treatise on the culture and management of Fruit-Trees ("Trattato sulla coltivazione e la gestione degli alberi da frutto"), uscito anch'esso nel 1792, attaccò, senza nominarlo esplicitamente, il "libello" di Knight e allegò le testimonianze dell'efficacia del suo mastice, che gli giungevano da ogni dove, da San Pietroburgo a Madras. Knight, a sua volta, rincarò la dose, giungendo a insinuare che Anderson fosse in combutta con Forsyth. La polemica si trascinò per anni, sempre più violenta. Intanto, il trattato di arboricoltura di Forsyth conosceva uno strepitoso successo: senz'altro il più letto e più influente manuale sull'argomento di primo Ottocento, fu ristampato per almeno un trentennio, ne fu pubblicata un'epitome negli Stati Uniti e traduzioni in altri paesi. Anche se oggi molte delle pratiche che vi sono consigliate (prima tra tutte il trattamento delle lesioni del legno) sono superate, ne emerge chiaramente la profonda padronanza del soggetto da parte dell'autore. Il quale, probabilmente, non era dunque né un ciarlatano né un imbroglione: credeva in buona fede che il suo mastice fosse in grado di rigenerare il legno, senza rendersi conto che le piante non traevano giovamento dal plaister in quanto tale, ma dall'accurata rimozione delle parti malate. Quanto a Knight, Forsyth se ne vendicò come poté: come organizzatore della riunione che portò alla nascita dell'Horticultural Society, usò tutta la sua influenza per escluderne l'arcinemico, benché fosse uno scienziato rinomato e un protetto di Banks. Del resto, una vendetta di breve durata; Forsyth mori pochi mesi dopo (una sintesi della sua vita nella sezione biografie) e Knight non solo entrò a fare parte della Society, ma a partire dal 1811 ne divenne presidente (incarico che mantenne per 27 anni).  Alla scoperta delle solari forsizie In una simile atmosfera polemica, è improbabile che un botanico britannico avrebbe dedicato un genere a Forsyth; a commemorarlo tuttavia pensò il danese Martin Vahl che nel stesso anno della sua morte gli dedicò Forsythia, riconoscendo come appartenente a un nuovo genere Syringa suspensa, un arbusto giapponese descritto per la prima volta da C. P. Thunberg nel 1784. Il genere Forsythia, della famiglia Oleaceae, comprende una decina di specie di arbusti di origine soprattutto orientale (Cina, Corea, Giappone), con l'eccezione di F. europaea, nativa della penisola balcanica. Oggi è difficile immaginare un giardino o un parco senza le immancabili forsizie, che con le loro prorompenti fioriture color oro sono un vero e proprio araldo della primavera. Eppure sono arrivate da noi da meno di 150 anni. Dopo la segnalazione di Thunberg, bisogna aspettare un altro grande divulgatore della flora giapponese, Franz von Siebold, perché la prima Forsythia asiatica raggiunga l'Europa: è ancora F. suspensa, importata in Olanda intorno al 1830 e approdata in Inghilterra, nei famosi vivai Veitch, nel 1855. Nel 1864, il cacciatore di piante Robert Fortune introduce la varietà eretta (F. suspensa var. fortunei). Lo stesso Fortune, nel suo primo viaggio in Cina (1844-45) in un vivaio cinese si era imbattuto nella seconda specie decisiva per i moderni ibridi, F. viridissima. F. suspensa e F. viridissima sono infatti i genitori di F. x intermedia, nata da un incrocio casuale nell'orto botanico di Gottinga in Germania nel 1878. Nei decenni seguenti, numerosi altri ibridi x intermedia vengono attenuti dai vivaisti tedeschi; il più fiorifero e vigoroso di tutti è probabilmente 'Spectabilis', creato nel 1908 dal vivaio tedesco Spath, ancora oggi molto diffuso. Dopo la prima guerra mondiale, sono invece gli ibridatori statunitensi a dominare il campo; tra le cultivar più note, 'Lynwood' (nata da uno sport di 'Spectabilis' in Irlanda, ma resa popolare da vivaisti americani) e 'Arnold Giant', creata nell'Arnold Arboretum nel 1946. Ancora più tardiva è la conoscenza e la diffusione delle altre specie. F. europaea fu scoperta nel 1897 in Albania; la scoperta di F. giraldiana, un'altra specie cinese, si deve invece al missionario italiano Giuseppe Giraldi, che la raccolse nello Shanxi nel 1897. Solo nel Novecento di aggiungeranno la giapponese F. japonica, descritta nel 1914 da Tomitaro Makino, lettore di botanica all'Università di Tokio, e la coreana F. ovata, raccolta nel 1917 da Takenoshi Nakai sulla Montagna di Diamante nella Corea centrale. Altri approfondimenti nella scheda.

0 Comments