|

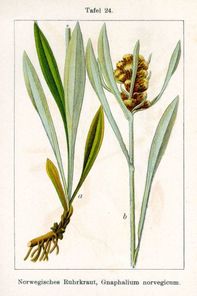

Nel Settecento può anche succedere che un vescovo crei una società scientifica e si improvvisi naturalista per il progresso della nazione e a maggior gloria di Dio. Così il norvegese Gunnerus, filosofo e teologo, divenuto vescovo di Trondheim, fonda la società scientifica più settentrionale d'Europa, pubblica articoli sulla fauna marina, corrisponde con Linneo e scrive la pionieristica, sebbene farraginosa, Flora norvegica. E l'amico Linneo gli dedica una pensierosa Gunnera.  Dalla Bibbia al libro della natura La Norvegia nel Settecento avrebbe potuto essere definita un'area depressa. Appartenente al regno di Danimarca, ne costituiva una provincia povera, quasi totalmente rurale, scarsamente abitata (ancora a inizio Ottocento aveva poco più di 800.000 abitanti) e non sufficientemente conosciuta. Le incessanti guerre che avevano coinvolto la Danimarca nel Seicento l'avevano ulteriormente impoverita. Marginale era ugualmente la vita culturale; non vi esisteva neppure un'Università. E' in questa situazione che si colloca l'opera pionieristica di Johan Ernst Gunnerus. Nato a Cristiania (oggi Oslo) nel 1718, figlio del medico della città, aveva studiato dapprima a Copenhagen, poi in Germania, a Halle e Jena, dove si era laureato e aveva iniziato una modesta carriera di filosofo e teologo. Richiamato in Danimarca, aveva preso i voti e, dopo pochi anni come insegnante di teologia all'Università di Copenhagen, nel 1758 era stato nominato dal re Federico V vescovo della diocesi di Nidaros, con sede a Trondheim in Norvegia. Qui Gunnerus dedicò tutte le sue energie non solo alla cura pastorale della sua enorme diocesi (si estendeva da 63° al 71° di latitudine, dalla Norvegia centrale fino a Capo Nord), ma anche al rilancio della vita culturale norvegese e alle ricerche naturalistiche. Il connubio era allora meno inconsueto di quanto possa apparire oggi: nella formazione universitaria del tempo non esisteva separazione tra materie "umanistiche" e "scientifiche"; per Gunnerus la scienza era una sola, e si poteva ricavare dalla lettura di due libri: la Bibbia e il libro della natura, la cui bellezza e infinita varietà era per lui la più grande prova dell'esistenza di Dio. Del resto, non fu l'unico vescovo luterano a coltivare interessi scientifici: Erik Pontoppidan, vescovo di Bergen, di qualche anno più vecchio di Gunnerus, era anche uno zoologo, autore di The natural history of Norway (Londra, 1755). Appena giunto a Trondheim, Gunnerus si impegnò per la fondazione di una società scientifica, simile a quelle che aveva conosciuto in Germania e alle numerosissime che sorgevano nel Settecento in tutta Europa, sul modello della Royal Society londinese. Nel 1760 insieme agli storici Gerhard Schöning e Peter Frederik Suhm fondò Det Trondhiemske Selskab, ovvero la Società di Trondheim, che nel 1767 ricevette la conferma reale e divenne la Società reale norvegese di scienze e lettere; era la prima società scientifica della Norvegia, e la più settentrionale d'Europa. La Società si dotò di una biblioteca (esiste ancora oggi, e porta il nome di Gunnerusbiblioteket, "Biblioteca Gunnerus") e di un gabinetto di collezioni scientifiche e archeologiche. Nel 1761 incominciò a uscire un bollettino (Skrifter), con articoli di vari argomenti; Gunnerus diede il suo contributo scrivendo inizialmente di teologia, ma poi soprattutto di zoologia (in particolare sugli uccelli e la fauna marina). Importanti studiosi stranieri del tempo ne divennero membri; Gunnerus ne fu il vicepresidente fino alla morte (il ruolo onorifico di presidente fu attribuito al governatore della Norvegia, il principe Karl von Hessen). Intenzionato a esplorare le risorse naturali della Norvegia - questo ruolo poteva essergli stato affidato dallo stesso re, e corrispondeva a quella valorizzazione del territorio che caratterizza molte monarchie europee del Settecento - Gunnerus dapprima cercò di interessare all'impresa i pastori della sua diocesi, a cui chiese di raccogliere e inviargli esemplari di ogni tipo per il gabinetto di naturalia della Società; ma spesso i risultati furono deludenti (la richiesta fu scambiata per quella, tradizionale, di doni come pesci, frutti, primizie). Decise quindi di dirigere egli stesso le ricerche, approfittando dei numerosi viaggi pastorali che lo portarono a vistare molte parti della sua amplissima diocesi. Gunnerus, che in Germania aveva seguito studi vasti e eclettici, non aveva una specifica preparazione di naturalista; oggi lo definiremmo un colto e ben intenzionato dilettante, più che uno scienziato. Cercò di supplire con vaste letture e con contatti con scienziati più preparati. Un punto di riferimento divenne in particolare Linneo, di cui studiò con attenzione le opere e di cui fu assiduo corrispondente. I due non si incontrarono mai, ma stabilirono una relazione basata sulla stima reciproca, utile a entrambi: Gunnerus riceveva consiglio e un aiuto esperto, Linneo esemplari per arricchire le sue collezioni. Assistito da ottimi disegnatori e con una certa propensione all'anatomia, che probabilmente gli derivava dal padre medico, le sue descrizioni di animali marini e i disegni che li accompagnavano furono giudicati eccellenti da Linneo. Grazie al dono di una bottiglia d'acqua marina, nel 1770 Gunnerus fu il primo studioso a esaminare dal vivo un copepode (minuscolo crostaceo), Calanus finmarchicus . Sempre a lui si deve la prima descrizione scientifica e la denominazione binomiale dello squalo elefante (Squalus maximus, oggi Cetorhinus maximus).  La Flora norvegica L'interesse di Gunnerus per la botanica potrebbe essere nato nei pochi anni che trascorse a Copenhagen prima di essere nominato vescovo e di tornare in Norvegia. E' probabile che qui abbia conosciuto Georg Christian Oeder che nel 1753 fu incaricato dal re di dirigere la monumentale Flora danica, un'opera che si proponeva di descrivere il patrimonio botanico della Danimarca e di tutti i territori che ne dipendevano. Tra il 1758 e il 1760, Oeder visitò le montagne della Norvegia e soggiornò a Trondheim, dove fu amichevolmente accolto da Gunnerus; negli anni successivi i due rimasero in contatto epistolare. Forse fu questo esempio a spingere il vescovo a studiare la flora norvegese e a progettare un'opera specifica (Oeder non aveva visitato la Norvegia settentrionale dove invece si svolsero i viaggi e le ricerche di Gunnerus). In vista di questo progetto, intorno al 1764 iniziò a raccogliere piante in modo sistematico. Il lavoro procedette rapidamente; già nel 1766 uscì il primo volume, che comprende 314 specie, mentre il secondo (813 specie) rimarrà incompleto e sarà pubblicato postumo nel 1776. Per quanto Gunnerus non avesse alcuna preparazione botanica, il suo è un lavoro diligente: scritto in latino, per poter essere letto da un pubblico internazionale, si avvale delle denominazioni binomiali - Linneo fu spesso consultato da Gunnerus per risolvere problemi di identificazione - ma non della classificazione linneana; anzi questo è uno dei suoi punti deboli: le piante si susseguono in ordine casuale, forse quello in cui vennero raccolte e esaminate. Al nome latino seguono i nomi locali, norvegese e lappone per le piante del Finnmark, e in altre lingue europee, una descrizione succinta - spesso ripresa da altre opere, puntualmente citate nelle ricche referenze bibliografiche -, indicazioni sommarie sull'habitat, informazioni di tipo economico, medico, etnografico sui possibili usi. Il numero e il livello di approfondimento delle informazioni è molto variabile, e diminuisce per il secondo volume, che sicuramente l'autore non ebbe modo di rivedere. Le piante descritte per la prima volta sono tre: Arenaria norvegica, Carex maritima, Gnaphalium norvegicum (oggi Omalotheca norvegica), cui si aggiunge il lichene Lichen normoericus (oggi Cornicularia normoerica). Pur con molti limiti, l'opera - arricchita da tavole di eccellente qualità - rimane interessante proprio per il suo carattere pionieristico. Qualche notizia in più sull'autore, che morì nel 1773 in seguito a un'infreddatura, nella biografia.  Gunnerae giganti, Gunnerae pigmee All'amico Gunnerus Linneo volle dedicare una pianta adatta alla sua personalità e alla sua dignità vescovile; scelse un'erbacea africana dalle grandi foglie, che forse gli ricordavano il colletto pieghettato della veste talare. E in omaggio all'amico, uomo ponderato, riflessivo, che non amava giungere a conclusioni affrettate prima di attribuire un esemplare a una nuova specie, la battezzò Gunnera perpensa. In latino, il verbo perpenso significa infatti soppesare attentamente, considerare con ponderazione, e fa riferimento sia all'impatto di questa specie maestosa sia alle caratteristiche del suo dedicatario. Evidentemente, Linneo ci aveva pensato bene prima di attribuirla a un nuovo genere! Egli non poteva sospettare che qualche anno dopo sarebbero state scoperte specie ben più imponenti in Centro e Sud America, nel Madagascar e nelle isole del Pacifico. Se Gunnera perpensa può raggiungere anche il metro d'altezza, G. manicata, la specie più nota e più frequentemente coltivata nei giardini d'acqua, la supera di gran lunga: con i suoi tre metri d'altezza e le foglie dal diametro di 2,5 m (anche 3 m in coltivazione), è la pianta erbacea più grande del mondo, seconda solo alla gigantesca ninfea Victoria amazonica. Sono piante così particolari che i botanici le hanno assegnate a una famiglia specifica, Gunneraceae, di cui Gunnera è l'unico genere, con 40-50 specie native di una vasta area, che comprende l'America latina, l'Australia, la Nuova Zelanda, le isole del Pacifiche e del sud est asiatico, il Madagascar, l'Africa. Non tutte sono così gigantesche: se G. masafuerae, delle Isole Juan Fernandez al largo del Chile contende il primato a G. manicata con gambi lunghi un metro e mezzo e foglie lunghe quasi 3 m e la brasiliana G. magnifica ha infiorescenze che superano i 2 m di altezza e possono pesare fino a 13 kg, la minuscola G. albocarpa, della Nuova Zelanda, ha foglie lunghe appena 1-2 cm, mentre quelle della graziosa G. magellanica raggiungono 5-9 cm. Antichissime (si calcola che esistano da almeno 150 milioni di anni), le Gunnerae sono le uniche angiosperme ad aver sviluppato una simbiosi con cianobatteri (le cosiddette alghe azzurre, appartenenti principalmente al genere Nostoc) che si accumulano in apposite ghiandole, contenute nei piccioli, fornendo alla pianta l'azoto che essa difficilmente potrebbe ricavare dal terreno perennemente umido in cui vive in natura. Altre informazioni su questo genere curioso e affascinante nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed