|

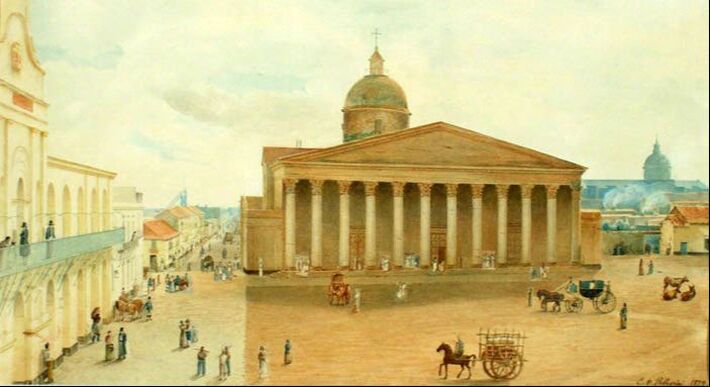

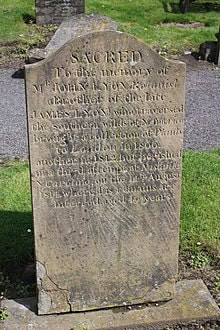

Nell'epoca vittoriana, la passione per le piante esotiche ha ormai contagiato l'intera società britannica; e all'introduzione di nuove specie da studiare, moltiplicare e coltivare non contribuiscono solo botanici e cacciatori di piante al servizio di orti botanici e vivai, ma anche singoli viaggiatori, commercianti, soldati, funzionari. E diplomatici, come il protagonista di questa storia, John Henry Mandeville. Furono numerose le piante interessanti che inviò a Londra dalla sua sede di Buenos Aires, secondo la testimonianza di John Lindley, che gli dedicò la più bella, la profumatissima Mandevilla suaveolens. A lungo piante di nicchia coltivate solo da chi poteva permettersi una serra, le Mandevillae sono oggi protagoniste di una vera rivoluzione, che le ha trasformate nelle rampicanti da fiore più apprezzate e vendute (persino nei supermercati), anche se, per una serie di complesse vicende, spesso sono commercializzate con il sinonimo Dipladenia.  Successi e umiliazioni di un diplomatico Dopo un trentennio di gavetta, la carriera diplomatica di John Henry Mandeville (1773-1861) raggiunse il suo culmine con la nomina a ministro plenipotenziario britannico a Buenos Aires. Secondo Raymond Jones, studioso della diplomazia del Regno Unito, era un ottimo diplomatico, un "cavallo da tiro", stimato dai superiori per la capacità di iniziativa, l'intelligenza, l'affidabilità. Tuttavia gli mancavano gli amici potenti che gli avrebbero garantito incarichi più prestigiosi; dovette così accontentarsi di questa sede diplomatica che il Foreign office considerava secondaria. Diplomatico di lunga esperienza, uomo di mondo e conversatore facondo e affabile, Mandeville sembrava la persona giusta per barcamenarsi in una situazione tutt'altro che facile. Gli interessi britannici nel paese sudamericano, che aveva raggiunto l'indipendenza nel 1823 e si era affrettato a sottoscrivere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione con il Regno Unito, erano importanti: la Gran Bretagna era il maggior partner commerciale e il primo investitore, e il trattato garantiva molti privilegi ai suoi sudditi. Tuttavia l'ascesa al potere del generale Rosas sembrava mettere in forse la stretta alleanza tra i due paesi, come faceva temere l'allontanamento del predecessore di Mandeville, Hamilton Charles Hamilton. La scelta del Foreign Office si rivelò lungimirante: giunto nella sua nuova sede nel 1835, Mandeville riuscì a conquistare la fiducia di Rosas e a convincerlo a sottoscrivere un accordo che metteva al bando la compravendita di schiavi. Il suo rapporto con il tirannico, sospettoso e grossolano generale non fu però esente da ombre: se da una parte quest'ultimo ne apprezzava la conversazione e lo invitava volentieri alla casa Rosada, incoraggiandolo addirittura a corteggiare sua figlia Manuela, dall'altra diffuse pettegolezzi su di lui e arrivò a farlo pedinare dalla polizia e a intercettarne la corrispondenza. D'altra parte, anche l'atteggiamento di Mandeville verso il dittatore argentino era ambivalente, come la politica del suo paese. Se mai si permise una critica aperta, non mancò di informare puntualmente il suo governo delle nefandezze del regime rosista ai danni degli oppositori; in ogni caso, sia lui, sia lord Palmerston erano convinti che in un paese selvaggio come l'Argentina un personaggio come Rosas fosse un male necessario (non diverso sarà il giudizio di Churchill su Mussolini). A partire dal 1838, Mandeville si trovò a gestire la difficile crisi internazionale provocata dalla Francia che impose il blocco navale del Rio della Plata per vedersi riconosciuto lo status di "potenza più favorita" di cui già godeva la Gran Bretagna; la Francia puntava direttamente alla caduta di Rosas, allenandosi con i suoi oppositori interni e con l'Uruguay. Dietro a tutto questo c'era evidentemente la rivalità politica ed economica tra la stessa Francia e la Gran Bretagna; tuttavia quest'ultima andò sempre più allontanandosi da Rosas, perché la situazione politica globale (si pensi in particolare alla Guerra dell'oppio) spingeva a un'intesa con Parigi. La guerra tra Argentina e Uruguay, il feroce nazionalismo di Rosas, il deciso interventismo francese spinsero così Palmerston a capovolgere la propria politica, alleandosi con la Francia contro Rosas (con la partecipazione al blocco anglo-francese del Rio de la Plata, 1845-1850). Il logoramento della relazioni anglo-argentine mise Mandeville in una posizione molto difficile, che raggiunse l'apice nel 1844, alla vigilia del suo congedo: il quotidiano "El Nacional" di Montevideo pubblicò undici sue lettere che contenevano giudizi molto duri sulla politica di Rosas, suscitando l'indignazione generale dell'opinione pubblica argentina; Rosas pensò che il diplomatico inglese non avrebbe più osato presentarsi al suo cospetto. Invece, con sangue freddo, Mandeville si recò alla sua residenza a Palermo. Rosas lo ricevette, ma dopo mezz'ora di conversazioni apparentemente senza importanza, diede libero sfogo in sua presenza a una necessità corporale. Alle proteste indignate dell'inglese, obiettò che era ben nota a tutti l'abitudine di Mandeville di grattarsi ovunque le natiche; lui non lo aveva mai ripreso per questo, perché riteneva che non potesse farne a meno, se gli prudeva. Dopo un simile affronto pubblico, al malcapitato ministro plenipotenziario britannico non restava che lasciare il paese; tornato in Gran Bretagna nel 1845, andò in pensione (aveva già superato i settant'anni), e visse ancora a lungo, forse coltivando la passione per il giardinaggio che l'aveva spinto, durante il mandato decennale, ad inviare in patria numerose piante rare. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Mandevilla o Dipladenia? Riconoscente per i numerosi interessanti invii, nel 1840 John Lindley volle dedicargli la specie più bella tra quelle da lui introdotte, una rampicante dai profumatissimi fiori bianchi, che in Argentina era nota come "gelsomino del Cile"; la battezzò Mandevilla suaveolens, ma poiché era già stata pubblicata nel 1799 da Ruiz e Pavon come Echites laxus, oggi il suo nome accettato è Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson. Nel corso dell'Ottocento altre specie di questo genere della famiglia Apocynaceae arrivarono occasionalmente nelle serre europee, ma nessuna divenne veramente popolare; diverso fu invece la sorte di una altro gruppo di specie affini. Nel 1844 Alphonse de Candolle pubblicò in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis una revisione delle Apocynaceae in cui, tra l'altro, creò il nuovo genere Dipladenia (il nome significa "con due ghiandole", in riferimento alla coppia di ghiandole del nettario), in cui riunì una ventina di specie staccate da Echites. Al contrario delle sorelle Mandevillae, queste rampicanti dai fiori spettacolari incontrarono il favore degli intenditori e nel corso del secolo diverse specie vennero introdotte nelle serre europee. Una delle prime fu D. rosacampestris (oggi Mandevilla illustris), raccolta in Brasile nel 1839 dai francesi Guillemin e Hullet; la stessa specie nel 1847 fu portata a Gand da de Vos, raccoglitore per i vivai Verschaffelt, con il nome D. nobilis. Nel 1841 William Lobb, cacciatore di piante dei vivai Veitch, raccolse nella Serra dos Órgãos in Brasile D. splendens e D. urophylla. A suscitare grande sensazione, quando venne presentata in una mostra floricola a Londra, fu soprattutto la prima, lodata da Hooker per l'esotica bellezza. Più o meno nello stesso periodo a nord di Rio de Janeiro fu scoperta D. sanderi, che però venne importata in Inghilterra solo nel 1896, appunto dal vivaio F. Sander and Co. Si deve a un altro cacciatore dei Veitch, Richard Pierce, l'introduzione di D. boliviensis; raccolta nel suo viaggio in Sud America tra il 1859 e il 1861, fiorì per la prima volta nelle serre dei Veitch nel 1868. Lo stesso anno venne presentato su The Gardener's cronicle un ibrido destinato a segnare la storia del genere, D. x amabilis (anche noto come D. amoena): l'aveva ottenuto nel 1862 Henry Tuke, giardiniere di un certo R. Nicolls a Bramley presso Leeds, incrociando D. splendens con D. crassinoda. Erano piante magnifiche e imponenti, che troviamo spesso illustrate nelle riviste di giardinaggio dell'epoca; ma non erano per tutte le tasche; costose ed esigenti, necessitavano di cure professionali e dell'atmosfera protetta di una serra tropicale. Fu così che nel Novecento furono un po' dimenticate, anche se nel 1930 in Francia si ebbe un apporto particolarmente apprezzabile, D. x amabilis "Alice du Pont", una statuaria bellezza dai fiori rosa chiaro. Vi state chiedendo come mai questa lunga storia di Dipladenia in un post dedicato a Mandevilla? Semplice: nel 1933 R.E. Woodson propose una ridefinizione di Mandevilla, che venne allargato a 107 specie, con la confluenza di otto generi incluso Dipladenia. Nel 1949 Pichon propose una nuova riclassificazione, che includeva in Mandevilla anche il piccolo genere Macrosiphonia, mantenuto indipendente da Woodson. I recenti studi tassonomici basati sul DNA hanno confermato queste conclusioni. Oggi, Mandevilla è il più numeroso genere neotropicale delle Apocynaceae, con oltre 150 specie, mentre per i botanici il genere Dipladenia non esiste più (o meglio è un sinonimo "storico" di Mandevilla). Ma le cose stanno diversamente in campo orticolo. Qui, evidentemente, il nome Dipladenia aveva fatto in tempo a entrare nella memoria e nel cuore di coltivatori e appassionati, cui era ben più familiare di Mandevilla. Ed è dunque con il duplice nome Mandevilla / Dipladenia che le nostre spettacolari rampicanti tropicali nell'ultimo ventennio sono diventate protagoniste di una delle più eclatanti rivoluzioni del mercato floricolo. Si è detto che il primo Novecento le trascurò; a riscoprirle furono nella seconda metà degli anni '50 gli orticultori danesi, che reintrodussero nel mercato "Alice du Pont" e diverse cultivar di Mandevilla sanderi (da questo momento, uso i nomi attuali!). Ma la vera rivoluzione inizia nel 1991: nei vivai della giapponese Suntory vengono seminati i semi di un incrocio tra M. x amabilis 'Rose Giant' (madre) e M. boliviensis (padre). Dei 35 semenzali solo uno sarà selezionato: è nata Sunmandeho, ovvero la capostipite della fortunata serie Sundaville, commercializzata a partire dal 2000 in Europa come 'Sundaville Cosmos White' e in America come 'Sun Parasol Giant White'. Nel 2005 seguirà la più famosa di tutte, la rossa Sunmadecrim, ibrido tra M. atroviolacea e M. sundaville 'Cosmos White'. Sarà commercializzata come Dipladenia sundaville 'Red'. La Suntory decide infatti di usare i due nomi per differenziare la sua produzione: Mandevilla per le rampicanti vigorose con grandi foglie dalla venatura evidente, Dipladenia per le forme più compatte, cespugliose e foglie piccole. Una distinzione inconsistente dal punto di vista botanico, ma che ha fatto scuola, tanto che oggi (almeno da noi) il nome commerciale prevalente sembra proprio essere Dipladenia (del resto, le forme compatte, nei nostri terrazzi e nei nostri piccoli giardini, hanno la preferenza su quelle a grande sviluppo). Sotto l'uno o l'altro nome, oggi sono le rampicanti da fiore più vendute sul mercato, tanto che è facile trovarle in vendita persino sugli scaffali dei supermercati, a prezzi così competitivi che molti le coltivano come annuali, proprio come si fa con le petunie. Le grandi ditte che dominano questo mercato miliardario si sfidano a colpi di novità: accanto al bianco, al rosa e al rosso, arrivano il giallo e l'albicocca; Suntory moltiplica le serie, introducendo le Mini e le Up con fiore stellato; la francese Lannes risponde con le piccole deliziose Diamantina; Syngenta punta sulle fioriture precoci, il portamento ordinato e compatto, la versatilità, la resistenza e la facilità di coltivazione della sua serie Rio (è probabile che se acquistate una "Dipladenia" rossa senza nome in un supermercato, sia una 'Rio Red', la più venduta di tutte). Dopo aver sopportato l'ignobile oltraggio di Rosas, il buon Mandeville saprà farsi una ragione se la "sua" pianta imperversa in ogni dove sotto le mentite spoglie di Dipladenia. Qualche notizia sulle specie più importanti per la creazione degli ibridi nella scheda.

0 Comments

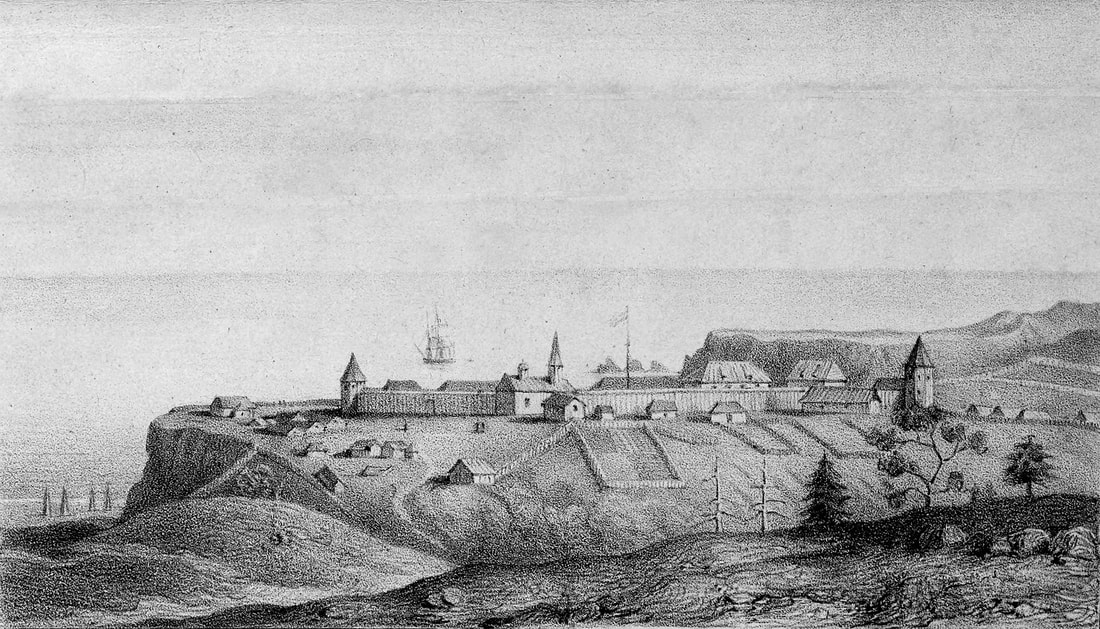

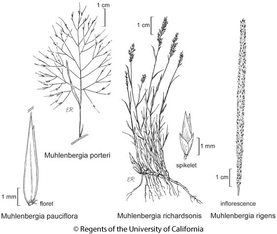

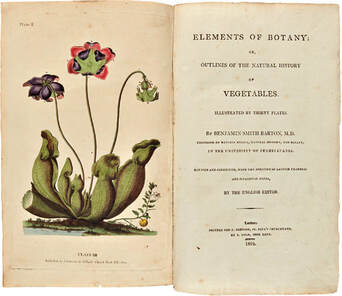

Gli spagnoli li chiamavano semplicemente amapola, "papavero" o copa de oro. Ogni anno, a milioni rivestono di un tappeto d'oro le praterie della California che li ha scelti come proprio simbolo floreale. A questi fiori così semplici, così campagnoli, è stato assegnato uno dei nomi botanici dalla grafia più terroristica, Eschscholzia californica. Eppure a ideare questa mostruosità è stato un poeta. La colpa, più che sua, è di una duplice trascrizione: dal tedesco al russo, quindi dal russo al latino della botanica. A farne le spese anche il buon dottor Eschscholtz (nato altrove, si sarebbe chiamato Escholz): lo abbiamo incontrato come membro della prima spedizione Kotzebue insieme all'amico Adelbert von Chamisso (il poeta in questione); ora ci farà da guida nella seconda. Scopriremo poi che Eschscholzia californica ha tante sorelle, bellissime e ardimentose foglie dei deserti.  Un fiore semplice dal nome terroristico Nell'ottobre 1816, quando i russi gettarono l'ancora nella baia di San Francisco, Adelbert von Chamisso fu piuttosto deluso; in quella stagione ormai autunnale le fioriture erano ben poche e la maggior parte delle piante apparivano disseccate dal sole estivo; gli sembrava di vedere solo cadaveri vegetali, tanto che parlò di "botanica forense". A rallegrare lui e l'amico Eschscholtz, lo zoologo e medico di bordo della Rjurik, le ultime tardive fioriture di una papaveracea dai fiori d'oro, che Chamisso avrebbe poi battezzato Eschscholzia californica. Esuberanti e generose, in primavera fioriscono a milioni, ma le fioriture possono prolungarsi sporadicamente fino all'autunno. Fu così che a questo fiore dalla bellezza semplice fu associato un nome dalla grafia terroristica. Scopriamo perché. Johann Friedrich Gustav von Eschscholtz era un tedesco baltico, nato a Dorpat (oggi Tartu), di lingua tedesca ma suddito russo. La grafia originaria del suo cognome era Escholtz (o anche Escholz), che nella trascrizione in cirillico diventa Эшшольц, ripetendo due volte il carattere corrispondente al trigramma tedesco sch. Ritraducendo in alfabeto latino, il tutto produce appunto Eschscholtz, la forma adottata in tutte le sue opere a stampa dal nostro dottore. Chamisso si adeguò, denominando il genere che celebra l'amico Eschscholzia (se non altro, risparmiò una t). Eschscholtz aveva studiato medicina e chirurgia all'Università di Dorpat, divenendo il più promettente allievo e l'assistente di von Ledebour. Quando fu scelto come medico di bordo e zoologo della Rjurik aveva appena ventidue anni. Era un naturalista entusiasta, appassionato soprattutto di insetti, ma pronto a estendere le sue osservazioni a tutti i campi della natura. Tra l'altro, fu il primo a segnalare il fenomeno del ghiaccio fossile (o permafrost), che poté studiate nella penisola di Seward in Alaska. Come quelle di Chamisso, le sue collezioni botaniche furono pubblicate in diverse riviste e in appendice alla relazione di viaggio di Kotzebue, A voyage of discovery into the South Sea and Beering's Straits … undertaken in the years 1815-1818 … under the command of the Lieutenant … Otto von Kotzebue (1821). Al suo rientro a Dorpat, si sposò con la sorella del maestro e iniziò una promettente carriera accademica; nel 1819 fu nominato aggiunto di anatomia e nel 1822 direttore del gabinetto zoologico. Pubblicò anche le sue scoperte entomologiche in Entomographien (1822). Intanto in Russia si andava preparando una terza circumnavigazione del globo. Nuovamente affidata al comando di Kotzebue (che nel frattempo era stato promosso capitano), avrebbe dovuto riprendere gli obiettivi di quella precedente, ma con mezzi maggiori, a partire dalla nave, la Predpriatie, una fregata con un equipaggio di 145 persone (la Rjurik ne ospitava 32). A bordo ci sarebbe stata anche un'équipe scientifica, interamente formata da giovani studiosi dell'Università di Dorpat; a capeggiarla fu chiamato proprio il nostro Eschscholtz, che era anche il medico di bordo. Gli altri erano l'astronomo Ernst Wilhelm Preuss, il geologo Ernst Hoffmann e il chimico e fisico Emil Lenz. Come si vede, nessun botanico; evidentemente, l'ammiragliato condivideva il punto di vista di Kotzebue e di tanti capitani, a cominciare da Cook: in una spedizione oceanografica, i botanici non servivano a niente e creavano solo guai. La Predpriatie avrebbe anche dovuto scortare una flotta di rifornimenti per l'America russa. Ma all'ultimo momento gli obiettivi furono cambiati; vista la sempre più agguerrita concorrenza di cacciatori di pellicce di altre nazioni, avrebbe dovuto soprattutto proteggere gli interessi russi, scoraggiando la penetrazione altrui lungo la costa nordoccidentale dell'Alaska.  La seconda spedizione Kotzebue La Predpriatie salpò da Kronstadt il 28 luglio 1823 e seguendo la rotta ormai consueta il 23 dicembre doppiava Capo Horn; dopo una breve sosta a Talcahuano in Cile, si diresse a Tahiti, passando per l'arcipelago delle Tuamotu, dove toccò diverse isole scoperte in spedizioni precedenti e ne scoprì una nuova, battezzata appunto Predpriatie. Kotzebue giunse a Tahiti il 14 marzo 1824 e, dopo aver incontrato diversi membri della London Missionary Society, ne ripartì il 24. Proseguendo verso nord, incontrò varie isole degli arcipelaghi della Società e delle Sottovento, scoprendo l'atollo di Motu Onu (ribattezzato Bellingshausen in onore del celebre esploratore russo). La rotta proseguì attraverso le Samoa, dove furono scambiati maiali e altre provviste con gli indigeni, la catena Radak e le Marshall, già toccate durante il primo viaggio. Dopo una breve sosta a Petropavlovsk in Kamčatka, i russi raggiunsero le Aleutine e l'avamposto di Novoarchangelsk (Sitka) in Alaska, dove trascorsero i mesi estivi, impegnati in operazioni di pattugliamento. Scendendo a sud per svernare, il 27 settembre gettavano l'ancora nella Baia di San Francisco; rispetto alla visita della Rjurik, la situazione politica era totalmente mutata. Ora sul forte sventolava la bandiera messicana (nel 1822 l'Alta California si era infatti resa indipendente dalla Spagna). Il soggiorno si protrasse fino alla fine di novembre; grazie all'ospitale comandante della piazza, Eschscholtz ebbe l'opportunità di viaggiare in battello fino a Santa Clara e soprattutto di visitare l'avamposto russo di Fort Ross, nei pressi di Sonora, che era stato creato nel 1812 dalla compagnia russo-americana. Fu un viaggio avventuroso nel corso del quale poté incrementare le sue raccolte di insetti e osservare molte specie di uccelli; emozionante il viaggio di ritorno con una flottiglia di baidarke, i kayak degli Aleutini al servizio della compagnia. A novembre, insieme al comandante (con cui cui si intendeva molto di più di Chamisso) risalì il fiume Sacramento in una piacevole gita di più giorni; osservarono molti animali selvatici e fecero una scorpacciata degli acini, piccoli ma dolcissimi, delle viti selvatiche che si arrampicavano sugli alberi lungo le rive, predicendo un sicuro futuro vinicolo alla California. Con molto sangue freddo, Eschscholz rese inoffensivo e catturò un piccolo serpente a sonagli; conseguenze più sgradevoli ebbe l'incontro con una puzzola. Il secondo soggiorno californiano di Eschscholtz fu molto più produttivo del primo: circa duecento specie di insetti, tutti ignoti alla scienza tranne uno; una vasta collezione di molluschi; numerosi uccelli e anfibi; una quarantina di specie di uccelli; in tutto, registrò circa 2400 animali. Raccolse anche qualche nuovo esemplare di pianta, anche se queste collezioni sono difficili da distinguere da quelle del 1816; le pubblicò infatti insieme in Descriptiones plantarum novae Californiae, adjectis florum exoticorum analysibus (1826) che è anche la prima pubblicazione scientifica nel cui titolo si menziona la California. Lasciata la quale, il 12 dicembre Kotzebue era di nuovo a Honolulu, dove fece omaggio al ministro Kalaimoku di una copia calcografica del ritratto del re Kamehameha dipinto da Choris. Alla fine di gennaio, lasciate le Hawaii, si tornò a nord, puntando direttamente sull'Alaska; i mesi da marzo a agosto 1825 vennero di nuovo trascorsi a Novoarchangelsk. Con la fine dell'estate, giunse il momento del ritorno; di nuovo a Honululu il 13 settembre, dopo una sosta di appena sei giorni, la Predpriatie, attraverso le Marshall e le Marianne, si diresse a Manila per le riparazioni necessarie ad affrontare l'Oceano aperto. Ne ripartì il 10 gennaio 1826 e, dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, era di ritorno a Kronstadt il 10 luglio. Rispetto alla spedizione della Rjurik, quella della Predpriatie, che si mosse in gran parte lungo rotte già percorse e si trattenne per molti mesi in Alaska, fu molto meno ricca di scoperte geografiche, limitate ad alcuni atolli nelle Tuamotu, nelle isole della Società e nelle Marshall; uno fu dedicato proprio al nostro Eschscholtz, ma noi siamo abituati a chiamarlo con il nome locale Bikini. Rilevanti furono invece i risultati oceanografici, in particolare le misure delle temperature delle acque oceaniche profonde condotte da Emil Lenz (destinato a diventare un importantissimo scienziato). Di grande importanza per la storia della zoologia anche il lavoro di Eschscholtz, che, oltre che in California, fece raccolte significative di insetti anche in Alaska e nelle Hawaii. Nel 1825 nelle Marshall scoprì il primo esemplare di Balanoglossus. Di ritorno a Dorpat, fu nominato professore di zoologia e contribuì per le parti naturalistiche alla relazione di Kotzebue, nell'edizione inglese A new voyage round the world in the years 1823, 24, 25, and 26. Cominciò a lavorare a un grande atlante illustrato delle specie da lui scoperte; per identificare e classificare le numerose specie nuove di insetti (soprattutto coleotteri e lepidotteri), andò a Parigi a consultare l'esperto di coleotteri Pierre François Dejean. Purtroppo, morì improvvisamente ad appena 37 anni e il suo Zoologischer Atlas (1829-1833) uscì parzialmente postumo. Molte delle specie da lui raccolte furono descritte da altri, tra cui lo stesso Dejean, lo svedese Carl Gustaf Mannerheim e il tedesco naturalizzato russo Gotthelf Fischer von Waldheim. Una sintesi della vita troppo breve di questo grande zoologo nella sezione biografie.  Eschscholzia, sognando California Il genere Eschscholzia, creato da Chamisso nel 1820, è strettamente legato alla California. Eccetto due, tutte le sue quattordici specie vi sono presenti; le spettacolari fioriture di Eschscholzia californica, la specie di nota e diffusa, in primavera trasformano le praterie della penisola in tappeti d'oro. La distesa più impressionante è la riserva dell'Antelope Valley nel deserto del Mojave, dove i "papaveri della California" coprono 1.745 acri; altre fioriture notevoli si possono godere nella Bear Valley, nel Carrizo Plain e a Point Buchon. Niente da stupirsi che siano stati scelti come simbolo floreale dello Stato di California. Piante adattabili, sono presenti in diversi habitat, dal livello del mare fino a 2000 metri, lungo la costa come nei deserti interni; prediligono le praterie aperte, ma crescono anche lungo le strade e in luoghi sassosi e sabbiosi. La fioritura è lunghissima, con un periodo che varia di anno in anno in base al regime delle piogge; può iniziare a febbraio e protrarsi fino a settembre (o oltre: come abbiamo visto, Chamisso e Eschscholtz la raccolsero a ottobre). E' anche piuttosto variabile, con varietà annuali e perenni; varia anche il colore dei petali: oltre al giallo aranciato prevalente, ci sono varietà giallo più o meno chiaro, bianche, rosate o rossastre. Ne hanno approfittato i vivaisti per creare numerose cultivar, alcune delle quali a fiori doppi. Diffusa nelle aree temperate di tutto il mondo come pianta da giardino, è arrivata anche dove non avrebbe dovuto. Si dice che quando finì la corsa all'oro, i minatori che andarono a cercare fortuna in Cile, in Nuova Zelanda e in Australia portarono con sé involontariamente i semi di E. californica mescolati alla sabbia della California usata come zavorra delle navi. Sia come sia, oggi in Cile i papaveri della California formano distese ancora più grandi e vigorosi di quelle della loro terra natale, a scapito delle piante native. Ma non c'è solo E. californica. C'è almeno una dozzina di altre specie, molte delle quali sono annuali degli ambienti desertici della California e degli stati adiacenti. Per conoscerle più da vicino, leggete la scheda, dove troverete anche informazioni sulle più interessanti cultivar di E. californica. Da qualche anno incontra un crescente successo anche nei nostri giardini Muhlenbergia capillaris, una graminacea a fioritura tardiva, abbastanza insignificante fino a fine stagione, quando esplode in una sorprendente nuvola di aerei fiori rosa. Potrebbe essere un involontario ritratto vegetale del reverendo Henry Muhlenberg, placido pastore luterano e pioniere della botanica americana, che scelse la via del modesto raccoglitore della flora locale (mettendo insieme un catalogo di oltre mille specie, tutte rigorosamente raccolte nel raggio di tre miglia da casa) e propugnò il progetto di una flora nazionale, nata dalla collaborazione e dal confronto tra i botanici. Solo in tarda età, quando vide che a prevalere erano invece l'ambizione e le rivalità personali, si decise a pubblicare un lavoro che considerava poco più di un indice di quella flora cooperativa. Addirittura postuma uscì la sua opera più importante, dedicata alle sue piante preferite: carici e graminacee. E' dunque giusto che a celebrarlo siano le graminacee del genere Muhlenbergia, i cui numerosi rappresentanti negli Stati Uniti sono chiamati affettuosamente muhly.  Conflitti tra vocazioni Dopo le turbolente vicende di Frederick Pursh, parlare di Henry Muhlenberg è come contemplare un placido lago dopo aver affrontato le rapide di un torrente. Anche lui vantava un doppio nome ed era di origine tedesca, ma le analogie finiscono qui. Il suo nome ufficiale era Gotthilf Heinrich Ernst, ma preferiva il più colloquiale Henry. Apparteneva a una delle famiglie più influenti della importante comunità tedesca e olandese della Pennsylvania; il padre Henry Melchior (nato Heinrich Melchior Mühlenberg, 1711-87) era il fondatore e il patriarca della Chiesa luterana negli Stati Uniti; i due fratelli maggiori, John Peter Gabriel e Frederick August, furono importanti uomini politici; il primo, generale dell'Armata continentale, era un eroe nazionale, la cui popolarità presso gli "olandesi" di Pennsylvania era seconda solo a quella di Washington. Anche nelle generazioni successive, fino ai nostri giorni, questa famiglia ha continuato ad essere illustrata da uomini di Chiesa e politici, scienziati, architetti e filantropi (se vi incuriosisce, qui trovate l'albero genealogico). Quando aveva solo nove anni, Henry fu mandata a studiare in Germania, a Halle, insieme ai fratelli maggiori, per ricevere un'adeguata istruzione che li avrebbe preparati alla carriera ecclesiastica cui li destinava il padre. Qui rimase dieci anni e studiò lingue antiche, filosofia, teologia; anche se la città vantava un prestigioso orto botanico e una secolare tradizione medica, non sembra che al momento il ragazzo se ne interessasse. Rientrò in patria nel 1770 e fu immediatamente ordinato sacerdote (aveva solo 17 anni), divenendo prima assistente del padre poi pastore a Filadelfia. Nel settembre del 1777 la città fu occupata dalle truppe britanniche; temendo rappresaglie per l'impegno patriottico dei fratelli maggiori, Henry preferì rifugiarsi nella casa paterna a Trappe, dove trascorse un anno di esilio forzato durante il quale incominciò a interessarsi delle piante locali. Uomo prudente e metodico, prese ad annotare le sue osservazioni in un diario di campo (scritto in grafia minutissima in un misto di tedesco colloquiale, inglese e latino, ha messo a dura prova gli studiosi) e a confrontarle con quanto poteva leggere nella letteratura sulla flora americana. Questo studio da autodidatta continuò quando venne nominato pastore a Lancaster, una località a circa 100 km da Filadelfia, dove servì fino alla morte per ben trentacinque anni. Inizialmente il suo interesse andava soprattutto alle piante medicinali, di cui sperimentava le virtù su se stesso, la sua numerosa famiglia (ebbe otto figli) e la comunità. Esplorava le campagne dei dintorni, raccogliendo semi che poi seminava nel giardino di casa, sempre annotando scrupolosamente le sue osservazioni. Si attirò così anche i rimproveri del padre, che avrebbe preferito si occupasse meno delle piante e più dei parrocchiani. La botanica era vista come un hobby, una passione un po' frivola, che non doveva distoglierlo dai compiti pastorali e didattici (nel 1789 divenne il primo presidente del Franklin College). Per almeno un decennio, Muhlenberg continuò ad osservare e analizzare la flora locale, sempre più consapevole del rischio di errori di identificazione vista la carenza di testi di riferimento. Infatti a quel tempo erano disponibili ben poche opere sulla flora delle colonie americane, nessuna delle quali si occupava specificamente della Pennsylvania: Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands di Mark Catesby (1729-31), Flora virginica (1739-1743) di Gronovius, cui nel 1788 aveva fatto seguito Flora Caroliniana (1788) di Thomas Walter. Il pastore-botanico giunse così a compilare un Calendario delle fioriture delle piante locali e una lista di circa 1100 piante spontanee e coltivate che crescevano nel raggio di 3 miglia da Lancaster, presentata nel 1791 alla American Philosophical Society. Molte potevano essere specie nuove, ma per saperlo con certezza era necessario entrare in contatto con gli studiosi europei che, avendo accesso ai grandi erbari, avrebbero potuto aiutarlo a identificare e denominare correttamente i suoi esemplari. Determinante in questa decisione fu l'incontro con Johann David Schoeppf; questi, medico militare delle truppe dell'Assia stanziate presso New York durante la guerra d'indipendenza, dopo la fine del conflitto aveva ottenuto il permesso di rimanere nel paese e nel corso di vari viaggi esplorò la flora da New York alla Florida. Incontrò anche Muhlenberg, che lo accompagnò in alcune escursioni e condivise con lui le sue osservazioni sulle piante medicinali. Tornato in patria, Schoeppf pubblicò Materia medica americana (1787), senza neppure ringraziarlo. Tuttavia lo mise in contatto con il celebre naturalista Johan Christian Schreber, più tardi presidente dell'Accademia Leopoldina (cui anche Muhlenberg fu ammesso poco dopo), il quale a sua volta lo inserì nella rete dei grandi naturalisti europei, con i quali Muhlenberg scambiava piante, semi, esemplari e osservazioni naturalistiche.  Un progetto di flora cooperativa A suscitare l'interesse dei corrispondenti europei erano soprattutto le nuove specie di briofite, caricacee e graminacee scoperte dal nostro pastore. I suoi invii furono determinanti ad esempio per gli studi sulle felci di Olaf Schwartz. A capire pienamente il valore delle sue ricerche fu però soprattutto Willdenow, il direttore dell'Orto botanico di Berlino, che nel 1801 pubblicò negli annali della Società di scienze naturali una serie di osservazioni di Muhlenberg sui generi Juglans, Fraxinus e Quercus, accompagnati dalle proprie descrizioni e note in latino: in tal modo, queste denominazioni di Muhlenberg, a differenza di quelle della lista del 1791, prive di descrizioni, risultano pienamente valide e sono entrate nella tassonomia botanica. Nel 1803 seguì un altro saggio sui salici. Numerose sono poi le specie segnalate da Muhlenberg pubblicate da Willdenow nella sesta edizione di Species plantarum (1798-1826) , tra cui numerosi carici. La fama e il prestigio di Muhlenberg in Europa è testimoniata anche dalla visita che gli fecero Humboldt e Bompland nel 1804, al ritorno dal loro viaggio in Sud America. Se nella prima parte della sua vita, la rete di corrispondenti di Muhlenberg includeva soprattutto studiosi europei, dopo l'indipendenza divennero sempre più numerosi gli americani, nell'ambito di un grande progetto che egli riuscì solo in parte a realizzare. In un discorso letto nel febbraio 1791 alla American Philosophical Society propugnò una Flora della nuova nazione che avrebbe dovuto nascere non dal lavoro di un singolo, geniale, studioso, ma dalla collaborazione di molti raccoglitori e uomini di scienza: "Ripeto il desidero che ho già espresso: alcuni connazionali istruiti dovrebbero unirsi nelle ricerche botaniche, e spedire alla nostra Società le loro Flore per essere esaminate e eventualmente pubblicate; in tal modo, dall'unione delle Flore di ciascun stato, potremmo avere una Flora degli Stati Uniti, basata su osservazioni valide e certe". Raccolse qualche adesione: tra le più entusiastiche, quelle di un altro pastore, Manasseh Cutler, che contribuì con le sue ricerche in varie aree del New England; William Baldwin, con raccolte in Georgia e Florida; Stephen Elliott, che contribuì per la Virginia occidentale. Ma, in generale, l'intuizione precorritrice di Muhlenberg cadde nel vuoto, mentre si moltiplicavano le flore scritte da botanici stranieri come Michaux, Pursh e Nuttall, in uno spirito di accesa competizione e di ricerca di gloria personale totalmente opposto al sogno "cooperativo" di Muhlenberg. Fu questa situazione, infine, a deciderlo a uscire dal riserbo e a pubblicare egli stesso Catalogus Plantarum Americae Septentrionalis or A catalogue of hitherto known native and naturalizes plants of North America, che include 3780 specie, raccolte grazie al contributo di 28 corrispondenti (scrupolosamente elencati nella prefazione). Nella speranza che mani più forti e abili delle sue, come ebbe a scrivere a Baldwin, completassero il lavoro, si tratta ancora una volta di una lista molto succinta, in cui utilizzò solo in parte il tesoro delle sue annotazioni botaniche, rimaste manoscritte. Unica eccezione, la parte dedicata alle amate graminacee e caricacee, pubblicata postuma dal figlio Frederick August in Descriptio Uberior Graminum et Plantarum Calamariarum Americae Septentrionalis Indiginarum et Cicurum (1817), un'opera di grande importanza storica perché numerose piante native vi vengono descritte per la prima volta. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Le nuvole rosa di Muhlenbergia Dipinto dai suoi contemporanei come un uomo amabile, ospitale, generoso, pieno di humor e calda simpatia (tratti evidenti anche ai nostri occhi grazie alle sue numerosissime lettere), benché abbia pubblicato così poco Muhlenberg fu riconosciuto già dai contemporanei come il vero padre della botanica americana, salutata da Baldwin come "il Linneo del nostro paese". Non mancarono dunque i riconoscimenti: numerosi botanici, tra cui Elliott, Gray, Torrey, Grisebach e Schwarz, gli dedicarono almeno una specie e Schreber, il suo primo corrispondente tedesco, battezzò in suo onore Muhlenbergia un genere di Poaceae (1789), omaggio adattissimo a questo grande esperto di erbe. Questo grande genere di graminacee comprende circa 150 specie di erbe diffuse in Asia e nel continente americano, soprattutto nel Stati Uniti sudoccidentali e in Messico. Molte delle numerose specie nordamericane hanno grande importanza ecologica come specie dominanti di praterie e pascoli montani. Native per lo più di ambienti desertici e semidesertici, sono piante poco esigenti che si adattano a suoli poveri e alla siccità, caratteristiche che, unite al notevole impatto estetico durante la fioritura, le stanno rendendo sempre più popolari nei giardini. Da noi la specie più nota è sicuramente la vistosa M. capillaris, caratterizzata da aeree infiorescenze che a fine estate e a inizio d'autunno la trasformano in una nuvola rosa, purtroppo non del tutto rustica; altre acquisizioni più recenti che stanno raggiungendo anche i nostri giardini sono M. reverchonii, più piccola e meno vistosa della precedente, ma anche più rustica; M. lindheimeri con fogliame verde azzurro e una fontana di spighe verde-argento, decorativa anche in inverno per i semi persistenti; M. dumosa con fusti eretti e finemente ramificati che la fanno assomigliare a un bambù, tanto che in America è detta Bamboo muhly. Muhly è infatti l'affettuoso nomignolo con cui le specie di questo genere sono note negli Stati Uniti. Altre specie sono presentate nella scheda. Alla fine, le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark non furono pubblicate né da B.S. Barton né da nessun altro botanico americano, ma in Inghilterra dal tedesco Frederick Pursh (nato Friedrich Pursch). Uno smacco per l'orgoglio nazionale degli Stati Uniti, appena usciti malconci dalla guerra del 1812 contro la perfida Albione. Insieme alla rivalità con altri botanici, primo fra tutti Thomas Nuttal, sta forse qui l'origine della leggenda nera che ha dipinto Pursh come mentitore seriale, plagiario, tassonomista mediocre e temerario, barbaro dalle fattezze tartare e, soprattutto, ubriacone senza speranza. Sicuramente la sua fu una vita inquieta e errabonda, conclusa precocemente nella miseria e nell'alcolismo. Rimangono a ricordarlo Flora Americae Septentrionalis, la prima flora del Nord America a comprendere specie continentali, raddoppiando il numero delle piante nordamericane fino ad allora pubblicate, e il genere Purshia, coraggioso e splendido ornamento dei monti e dei deserti del Nord America occidentale, il cui primo esemplare, ancora una volta, fu raccolto durante la spedizione di Lewis e Clark. Può essere ironico che, a celebrare un uomo accusato di essere troppo dedito alla birra, siano piante che non temono gli ambienti più aridi.  Un inquieto botanico di talento Le vicende americane di Fredrick Pursh si intrecciano continuamente con quelle dei diversi personaggi che, in vario modo, ebbero a che fare con le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark: Thomas Hamilton, Bernard McMahon, il professor Barton, lo stesso Lewis. E alla fine fu proprio lui a pubblicarle per primo, nei due volumi di Flora Americae Septentrionalis, usciti a Londra tra la fine del 1813 e l'inizio del 1814. Tedesco, era nato a Großenhain in Sassonia nel 1774 con il nome di Friedrich Trauttgott Pursch; si era poi trasferito a Dresda, come apprendista giardiniere del Reale orto botanico, dove aveva ricevuto ottime basi teoriche da Johann Heinrich Seidel. La collaborazione a una flora dei dintorni della città gli permise di acquisire anche qualche esperienza editoriale. Spirito inquieto e avventuroso, nel 1799 lasciò la Germania per gli Stati Uniti, dove servì successivamente come giardiniere presso diversi privati tra Baltimora e Filadelfia. Nel 1803 Thomas Hamilton lo assunse come giardiniere capo di Woodlands, in sostituzione di John Lyon. Poté così conoscere i numerosi naturalisti e botanici che frequentavano la casa, tra cui Henry Muhlenberg, William Bartram e Benjamin Smith Barton; desideroso di liberarsi del lavoro nelle aiuole per dedicarsi completamente all'esplorazione e allo studio delle piante, nel 1805 lasciò anche Hamilton per passare al servizio di Barton, come curatore dell'erbario e raccoglitore. Per suo conto, intraprese infatti alcune spedizioni, in cui si mosse a piedi, con la sola compagnia di un cane, la prima delle quali, tra aprile e novembre 1806, lo portò in Virginia e sulle montagne tra le Caroline e la Georgia. Nel frattempo, a Filadelfia incominciavano ad arrivare le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark, gli essiccata affidati per volontà del presidente Jefferson alla American Philosophical Society in vista della pubblicazione da parte di Barton, e i semi a Hamilton e McMahon. Ma il lavoro di Barton, secondo la sua abitudine di molto progettare e poco concludere, non faceva alcun progresso. Fu così che, probabilmente dietro suggerimento di McMahon, nell'aprile 1807 Lewis incontrò Pursh e, impressionato dalla sua competenza, gli chiese di illustrare le "sue" piante, dietro il compenso di 60 dollari. Poco dopo, Pursh partì per la sua seconda escursione botanica, che lo portò sulle montagne tra Pennsylvania e Vermont in direzione dei grandi laghi. Di ritorno a Filadelfia a ottobre, si stabilì a casa di McMahon e lavorò tutto l'inverno ai disegni, e presumibilmente anche alle descrizioni, visto che da parte del professor Barton, che avrebbe dovuto occuparsene, non si registrava alcun progresso. Lo scontento di Pursh verso il dilatorio professore cresceva. Nel 1809, probabilmente anche in questo caso grazie alla raccomandazione di McMahon, fu assunto come curatore dell'Elgin Botanical Garden di New York, appena fondato da David Hosack. Lasciando Filadelfia, portò con sé i disegni, le descrizioni e i doppioni dell'erbario della spedizione (compreso qualche esemplare che aveva "sezionato" per avere un proprio campione), forse già con l'intenzione di pubblicare le piante in proprio, decisione probabilmente rafforzata dalla tragica morte di Lewis, avvenuta nell'ottobre 1809. Neppure a New York il nostro inquieto botanico si trattenne a lungo; nel 1810 visitò le Indie Occidentali, anche per ragioni di salute, e nel 1811, viste anche le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna, che sarebbero sfociate nella guerra del 1812, partì per Londra. A spingerlo a questo passo, oltre alla speranza di trovare uno sponsor e un editore, la possibilità di consultare le biblioteche e gli erbari di numerosi botanici che avevano esplorato la flora nordamericana prima di lui. Nella capitale inglese Pursh trovò il protettore che cercava nella persona di Aylmer Bourke Lambert, vicepresidente della Linnean Society, grande collezionista di erbari e esperto di conifere (il suo nome è ricordato da Pinus lambertina). Dunque, con grande smacco dei botanici americani, le piante della grande spedizione "nazionale" di Lewis e Clark furono finalmente pubblicate a Londra da un tedesco. Prima di esaminare meglio Flora Americae Septentrionalis, un cenno alle successive vicende di Pursh. L'opera gli procurò una certa fama almeno in Inghilterra, se subito dopo gli venne affidata la cura dei cataloghi di alcuni giardini botanici; ma egli non era tipo da accontentarsi di un tranquillo lavoro editoriale. Desiderava ripartire e riprendere la ricerca sul campo. Nel 1814 respinse l'invito a dirigere il neo istituito orto botanico dell'Università di Yale; nel 1816 accettò invece quello di lord Selkirk di aggregarsi come botanico al nuovo insediamento del Red River in Canada. Partito dall'Inghilterra nel febbraio di quell'anno, si trovava già in Canada quando il progetto fallì in seguito all'assassinio del capo della spedizione, Robert Semple. Nei quattro anni che gli restavano da vivere, povero, senza alcun sostegno ufficiale e afflitto da problemi crescenti di alcoolismo, Pursh fece diverse escursioni botaniche nel paese, in particolare nel bacino del San Lorenzo e nell'isola di Anticosti, con l'intenzione di scrivere una flora del Canada. Aveva già raccolto circa 1000 esemplari, quando tutta la sua collezione fu distrutta in un incendio. Era l'ultimo colpo alle sue speranze. Morì a Montreal, ad appena 46 anni. Una sintesi di questa vita inquieta nella sezione biografie.  Un'opera importante e molte polemiche Arrivato a Londra presumibilmente nel novembre 1811, ospite di Lambert, Pursh si mise immediatamente al lavoro. Già nel febbraio 1812 scrisse a James Edward Smith, proponendogli di pubblicare sulle Transactions della Linnean Society una relazione sulle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Con l'incoraggiamento di Lambert, che gli fece aprire le porte delle biblioteche e delle collezioni di Banks e Smith, il progetto si ampliò a una flora dell'America settentrionale. Con una certa disinvoltura, senza il permesso dei raccoglitori, Pursh incominciò ad includervi non solo le specie di Lewis e Clark e quelle raccolte da lui stesso nel corso delle escursioni fatte al servizio di Barton e Hosack, ma anche le piante di cui era venuto a conoscenza grazie alla liberalità di Muhlenberg e di altri amici con i quali aveva erborizzato (senza né citarli né ringraziarli). Una disinvoltura che spiacque allo stesso Smith, il quale, a quanto pare, quando seppe in che modo Pursh era venuto in possesso degli esemplari raccolti da Lewis e Clark, non solo rifiutò di pubblicarli, ma evitò di venire a trovarsi nella stessa stanza con lui. Nella primavera del 1812, Pursh incontrò Nuttall, suo successore come raccoglitore di Barton, che gli mostrò le sue collezioni. Inoltre, in seguito a complesse circostanze, erano pervenuti a Lambert i duplicati delle collezioni dell'inglese John Bradbury, che nel 1811 aveva raccolto insieme a Nuttall lungo il fiume Missouri e poi da solo oltre Fort Mandan. Senza il permesso dell'autore (intrappolato dalla guerra negli Stati Uniti), Pursh decise di includere nella sua opera un'appendice con quaranta piante inedite raccolte da Bradbury. Anche Nuttall si lamentò in tal senso; tuttavia, poiché egli aveva ripercorso parte dell'itinerario di Lewis e Clark, raccogliendo le stesse piante, questa accusa è forse infondata. Tramontata la possibilità di pubblicare il suo lavoro sulle Transactions, Pursh si rivolse al Botanical Magazine, un mensile con il quale collaboravano sia lui sia Nuttall, in quella che divenne quasi una gara per la primogenitura. I due volumi di Flora Americae Septentrionalis uscirono ufficialmente il 10 gennaio 1814, ma poiché la stampa era stata completata qualche settimana prima, già a dicembre alcune copie vennero distribuite a personaggi influenti in vista della presentazione nella riunione mensile della Linnean Society. L'opera contiene la descrizione di 470 generi e 3076 specie, cui va aggiunto il supplemento con le 40 specie di Bradbury; tra di esse, quelle raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark sono 132; solo 24 sono illustrate da disegni eseguiti dallo stesso Pursh a Filadelfia. Benché preceduta di pochi anni da Flora Boreali-Americana di André Michaux (1803) e seguita quasi immediatamente da The Genera of North American Plants di Thomas Nuttall (1818), l'opera di Pursh riveste una notevole importanza storica. Rispetto alla flora del francese, che rendeva conto delle piante degli Stati atlantici, allarga il campo a molte specie continentali, sia delle Montagne rocciose sia della costa pacifica; inoltre la precedenza cronologica rispetto a Nuttall ha imposto molte delle sue denominazioni. Tra i generi da lui creati, vorrei ricordare Calochortus e soprattutto Lewisia e Clarkia, in onore dei due capi della celebre spedizione; tra le specie, Gaillardia aristata, Arbutus menziesii, Gaultheria shallon, Euphorbia marginata, Ribes sanguineum, Philadelphus lewisii, Linum lewisii. Inutile dire che i botanici americani non la presero affatto bene. Tra i più drastici, Constatine Samuel Rafinesque che nella sua recensione del 1819 segnalò 43 errori macroscopici e così si espresse: "L'ignoranza presiede tutta l'opera. Gli errori, gli spropositi, le denominazioni improprie che la costellano sono innumerevoli. Cambiare un nome buono con uno cattivo è un'assurda temerarietà. Eppure a tale temerarietà inclina Mr. Pursh; vorrei però avvisare tanto lui quanto chi volesse seguire la sua autorità, che sarebbe meglio tornasse a scuola, e imparasse l'abc della botanica, come fanno i bambini quando imparano l'alfabeto". Non mancarono dicerie sulla persona stessa di Pursh; già Barton aveva diffuso la fama della sua propensione all'alcool. John Francis, un amico di Hosack che soggiornò a Londra negli anni in cui vi viveva Pursh, disse di lui: "E' il peggiore nemico di sé stesso: è ubriaco al mattino, a mezzogiorno e alla sera". Un aneddoto, probabilmente falso, vuole che, per vedere Flora Americae septentrionalis finita, Lambert fosse costretto a chiuderlo a chiave nell'attico che gli aveva messo a disposizione con gli esemplari, libri, carta, inchiostro, cibo e birra. Un altro contemporaneo che lo incontrò a Montreal lo descrisse come un uomo brillante, sicuramente entusiasta della botanica, ma incolto, tagliato con l'accetta, con fattezze tartare, un barbaro nativo della Russia (una diceria che dovette essere diffusa, se si pensa che nei necrologi usciti in Canada è definito "il celebre botanico Frederick Pursh, nato in Russia").  Purshia, rose dei deserti Tra le piante della spedizione di Lewis e Clark, Pursh descrisse un arbusto raccolto lungo il Columbia River come Tigarea tridentata. Nel 1816, de Candolle riconobbe la sua appartenenza a un genere proprio, che battezzò Purshia in onore del nostro discusso botanico, la cui opera, al di là dei metodi disinvolti e degli innegabili errori, fu comunque una pietra miliare nella storia della botanica americana. Lo dimostrano anche le successive dediche di un genere Purshia da parte di due botanici tedeschi, Sprengel (1817) e Dennstedt (1818). A essere valido, per la regola della priorità, è quello di de Candolle. Purshia DC. della famiglia Rosaceae comprende 5-8 specie di arbusti endemici dell'America nordoccidentale, dal British Columbia in Canada al Messico settentrionale. Crescono in ambienti aridi sia di montagna sia delle steppe desertiche temperate. Sono arbusti o anche piccoli alberi con foglie piccole, profondamente lobate, e fiori molto decorativi con cinque petali più o meno separati bianchi, gialli o rosa e vistosi stami gialli. I frutti sono acheni piumati, che vengono facilmente dispersi dal vento. Molto resistenti alla siccità e adattabili ai suoli poveri grazie ai noduli sulle radici che ospitano i batteri azoto-fissatori Frankia, sono piante pioniere, spesso con un ruolo di specie dominante. Il genere oggi comprende anche le specie meridionali un tempo incluse in Cowania. La specie a più ampia diffusione è quella descritta da Pursh, Purshia tridentata, una specie montana con delicati fiori giallo pallido che può diventare un alberello alto fino a cinque metri. Il nome inglese antelope bush, antelope bitterbush sottolinea la sua importanza nell'alimentazione di Antilocapra americana e altri ungulati. Le radici amare erano usate dai nativi come medicinale, mentre dai semi veniva ricavata una tintura violacea. Di notevole importanza ecologica anche Purshia stansburyana, nativa dell'Ariziona e del Messico settentrionale, le cui fronde forniscono un'eccellente pastura a molti ungulati selvatici, inclusi alce, cervo mulo e bighorn del deserto. I suoi fiori bianchi dai grandi petali la fanno assomigliare a una rosellina; poiché il suo habitat preferito sono le rocce, su cui si abbarbica grazie alle profonde radici, è infatti detta cliffrose. Stansbury's cliffrose. Ulteriori informazioni sulle altre specie nella scheda. Subito dopo l'indipendenza, il più bel giardino d'America era Woodlands, alla periferia di Filadelfia, creato dal ricco proprietario terriero e collezionista d'arte William Hamilton che, a quanto pare, vi faceva coltivare circa 10.000 specie tra native ed esotiche. Jefferson, che ammirava Woodlands e lo considerava il solo giardino al di qua dell'Oceano a poter competere con quelli britannici, volle che nelle sue aiuole e nelle sue serre venisse coltivata e moltiplicata una parte delle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Il nostro protagonista, tuttavia, non è Hamilton (gli furono dedicati ben tre generi, ma nessuno oggi valido), bensì il sovrintendente di Woodlands, il giardiniere scozzese John Lyon, che, dopo qualche anno trascorso a lavorare qui, si trasformò in un infaticabile cacciatore di piante indipendente, al quale Aiton in Hortus Kewensis attribuisce l'introduzione in Europa di oltre trenta specie. Tra le più note oggi, Phlox paniculata e Pieris floribunda. Assai affine a Pieris è Lyonia (Ericaceae), il genere che ne preserva il ricordo.  Dalle aiuole alle montagne del Nord America Al ritorno da un viaggio in Europa, in gran parte dedicato a visitare parchi e giardini britannici, il facoltoso proprietario terriero e collezionista William Hamilton (1749-1813) decise di far ricostruire la casa padronale della tenuta di Woodlands, nei pressi di Filadelfia, secondo lo stile di Adam; anche il parco venne ridisegnato secondo i canoni del giardino paesaggistico d'oltre Oceano. In pochi anni, le collezioni di piante, native o fatte venire dall'Europa, dall'Asia e dal Sud Africa, giunsero a comprendere diecimila specie. Nel 1807 Jefferson, grande ammiratore di Hamilton (Woodlands sarà uno dei modelli di Monticello), chiese a McMahon, cui aveva affidato i semi raccolti durante la spedizione di Lewis e Clark, di dividerli equamente con lui, per aumentare le possibilità di riuscita, vista l'esperienza e i mezzi di Hamilton. Quest'ultimo, del resto, era già in relazione con i due esploratori, che nel 1804 gli avevano inviato da Fort Mandan alcune talee di Maclura pomifera (arancio degli Osagi). Sappiamo che Hamilton ricevette i semi di almeno 19 specie, che includevano diverse varietà di Ribes e il tabacco selvatico Nicotiana quadrivalvis. Un anno dopo, egli informava il presidente che non tutti i semi erano germogliati, mentre le piante di Maclura prosperavano. Dopo la morte di Hamilton, quella magnifica collezione andò rapidamente in rovina; una parte del parco fu venduta dagli eredi e intorno al 1840 molto di ciò che rimaneva venne trasformato in un cimitero rurale; è un luogo affascinante e caro ai cittadini di Filadelfia, ma certo molto diverso rispetto ai suoi anni d'oro. Molte informazioni sulla sua storia in questo sito. Ma il nostro protagonista non è Hamilton; certamente questo patrono dei giardini attirò l'attenzione dei botanici che gli dedicarono ben tre generi Hamiltonia: nel 1806 il conterraneo Muhlenberg, nel 1824 Roxburgh, nel 1838 Harvey; nessuno dei tre oggi è però valido. Dunque la nostra attenzione si sposta su una figura forse più interessante, e sicuramente più simpatica: il sovrintendente, o capo giardiniere, di Woodlands, lo scozzese John Lyon. Nulla sappiamo della sua vita prima che fosse assunto da Hamilton nel 1785; ignoriamo persino se si trovasse già in America, o se abbia incontrato il futuro datore di lavoro in patria. Ci mancano notizie anche sul primo decennio trascorso a lavorare a Woodlands; la nostra principale fonte informativa è infatti il suo diario di campo, che inizia nel 1799. E' probabile che in quei sedici anni egli già affiancasse alla cura del giardino - di cui fu evidentemente il principale realizzatore - escursioni nei dintorni, per incrementare le collezioni di piante native. Il primo viaggio documentato è proprio di quell'anno, quando Hamilton lo inviò sugli Allegheny della Pennsylvania alla ricerca di Pyrularia pubera, una pianta emiparassita con semi oleosi e tossici di potenziale interesse farmacologico, che il collezionista non era riuscito fino ad allora a far germinare. La spedizione si concluse con un nulla di fatto. E' possibile che già allora Lyon mordesse il freno; preparato, intelligente, industrioso e di spirito indipendente, incominciava a sentirsi soffocare al servizio di un uomo arrogante, esigente e imperioso, tanto più che la figura sociale del capo giardiniere in America non godeva della stessa considerazione sociale che forse aveva potuto sperimentare in patria. A partire dal 1802, e per i successivi dodici anni, non avrebbe mai cessato di viaggiare, dapprima per conto di Hamilton, poi in proprio. Erano viaggi faticosi e pieni di insidie, in zone spesso poco conosciute e non segnate sulle carte. Lyon si muoveva a cavallo, alloggiava talvolta all'aperto, ma più spesso in locande o presso case ospitali; portava con sé provviste minime, carta per gli esemplari pressati, mentre le collezioni di radici e semi andavano crescendo. Gli incidenti non mancarono: fu morso da un cane rabbioso e dovette curare da sé la ferita infetta cauterizzandola con un ferro rovente; si intossicò gravemente raccogliendo semi del velenoso Rhus michauxii; affrontò una bufera così forte da abbattere gli alberi; perse più volte il cavallo. Viaggiava per lo più da solo, ma spesso faceva tappa presso altri botanici o appassionati, che talvolta gli facevano da guida o lo accompagnavano per qualche tratto. I suoi viaggi, in tutto dieci, lo portarono ad esplorare buona parte degli Stati centrali e meridionali dell'America atlantica, in particolare, oltre alla Pennsylvania e alla Virginia, le due Caroline, la Georgia e la Florida settentrionale, con una predilezione per le montagne che fanno da confine tra North Carolina e Tennessee; solo un viaggio lo portò a Nord, verso i grandi laghi. Tra i luoghi ricorrenti, dove si fermava presso amici, cui spesso affidava le sue raccolte o preparava i materiali per le spedizioni, Silk Hope, in North Carolina, dove abitava l'amico Stephen Elliott, che fu anche suo compagno di viaggio in diverse occasioni; le città portuali di Savannah in Georgia e Charleston nella Carolina del Sud, da dove spediva per nave a Filadelfia le sue raccolte; Nashville e Asheville, rispettivamente in Tennessee e North Carolina, punto di partenza per l'esplorazione delle amate montagne; Lancaster, tappa obbligata sulla via del ritorno per visitare l'amico Henry Muhlenberg. Le spedizioni più ampie e importanti sono probabilmente quelle del 1803-1804 e del 1807. Durante la prima Lyon percorse 2250 miglia, giungendo fino in Florida e esplorando anche, oltre a diverse aree montane, buona parte della costa e delle isole della Georgia. Proprio durante questo viaggio, nel 1803, fu l'ultima persona a vedere in natura alcuni esemplari di Franklinia alatamaha (e potrebbe avere qualche responsabilità nella sua estinzione). Durante la seconda, percorse 2500 miglia, muovendosi lungo le montagne sui confini tra North Carolina e Tennessee (dove sarebbe tornato altre volte e sarebbe morto); tra i suoi ospiti, la colonia morava della Cherokee Country, e tra gli incontri notevoli, quelli con Moses Fisk, pioniere degli insediamenti nel Tennessee, e con il pastore e botanico Samuel Gottlieb Kramsch. Una narrazione più dettagliata dei suoi viaggi nella vita.  Collezioni di piante e spirito imprenditoriale Lyon è una figura interessante anche perché si distacca dagli altri cacciatori di piante per la sua indipendenza e intraprendenza. Mentre i suoi colleghi erano finanziati da sovrani, istituzioni pubbliche, mecenati oppure, sempre più spesso, lavoravano per qualche ditta commerciale, Lyon era un libero professionista che si assumeva le spese e i rischi e provvedeva da sé alla vendita delle sue raccolte. Probabilmente lasciò Hamilton (per il quale tornò a lavorare occasionalmente anche in seguito, ma solo come giardiniere) nella seconda metà del 1803; nel frattempo era stato sostituito con Frederick Pursh. Da quel momento, Lyon prese a creare una propria collezione, con l'obiettivo di commercializzarla in Inghilterra. In natura raccoglieva piante vive (in quantità che a noi fanno accapponare la pelle, come le 200 radici di Podophyllum di cui fece incetta nel 1804 in Georgia), ma ancora più semi; questi ultimi erano destinati alla vendita, ma anche alla riproduzione. In effetti, alla fine del 1804 il giardiniere avrebbe voluto imbarcarsi per l'Inghilterra, ma non trovando un imbarco si fermò a Filadelfia per quasi un anno, dedicato a seminare e curare le plantule da portare con sé in patria. A tal fine, si appoggiò al vivaista David Landreth (fondatore nel 1784 della più antica ditta sementiera statunitense), da cui affittò una parte del vivaio. Alla fine del 1805 Lyon poté finalmente imbarcarsi per Londra, via Dublino. Nella capitale inglese dimostrò ottime capacità imprenditoriali; per vendere le sue piante, si affidò non solo a una clientela privata, ma a un'asta pubblica, pubblicizzata con annunci su sette giornali e con la stampa di un catalogo, in cui le piante nuove (sp. nova!) sono ben evidenziate. Forte di questo successo, ritornò subito in America, dove investì i guadagni in nuovi viaggi, che si mossero principalmente lungo le predilette montagne tra North Carolina e Tennessee. Dopo cinque anni di fatiche aveva creato una seconda, ancora più ricca, collezione, che portò con sé in Inghilterra nell'inverno 1811-12. La clientela inglese fu impressionata dalla qualità e dalla quantità dell'offerta, anche questa volta venduta con un'asta pubblica (ce n'è rimasto il catalogo). L'infaticabile Lyon tornò quasi immediatamente in America, dove fece ancora due viaggi nei luoghi prediletti; ammalatosi probabilmente di febbre gialla, si spense a Asheville (North Carolina) nel 1814. Non conosciamo il luogo della sua sepoltura, ma i parenti gli eressero una lapide nel cimitero di Dundee, dove è ancora conservata. Nelle testimonianze dei contemporanei, l'importanza del suo contributo all'introduzione delle specie americane in Europa appare imponente. Secondo la seconda edizione di Hortus Kewensis, redatto da William T. Aiton, le specie nuove messe in vendita nel 1806 e nel 1812 sono 31; spesso non si tratta davvero di novità (molte erano già arrivate in Europa, in particolare grazie ai Michaux che avevano raccolto nelle stesse aree), ma piuttosto di reintroduzioni, rese però disponibili da Lyon in modo ben più massiccio. Nell'elenco figurano tra l'altro (uso le denominazioni attuali) Desmanthus illinoensis, Amsonia tabernemontana var. salicifolia, Asclepias pedicellata, Calycanthus floridus var. glaucus, Dicentra eximia, Hamamelis virginiana, Iris fulva, Cliftonia monophylla, Calycocarpum lyonii, Tradescantia subaspera. Ho lasciato volutamente per ultime le introduzioni più importanti e durature: Phlox paniculata, Pieris floribunda e Magnolia macrophylla (ma potrebbe trattarsi di una specie affine che vive nelle stesse aree, Magnolia fraseri var. pyramidata). Entrambe sono oggi considerate relativamente rare in natura, forse anche a causa del contributo di Lyon, che nel suo viaggio del 1809 in North Carolina ne raccolse ben 3600 esemplari. Amabile Lyonia