|

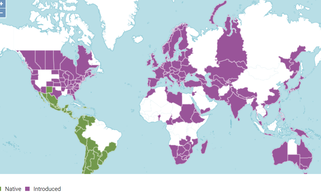

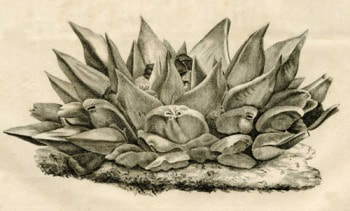

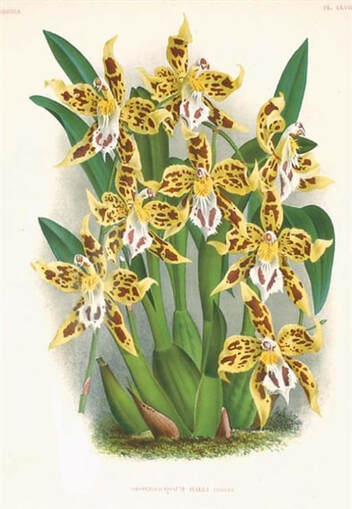

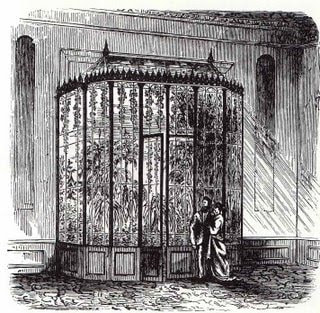

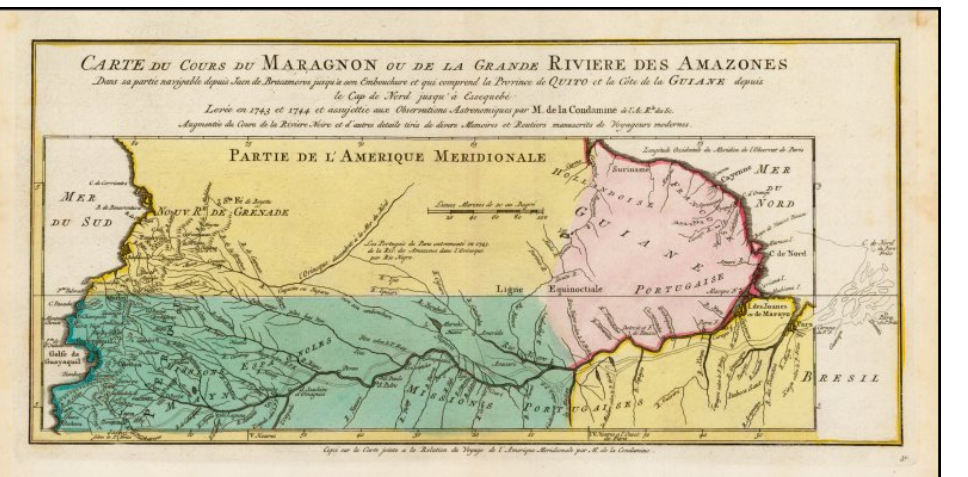

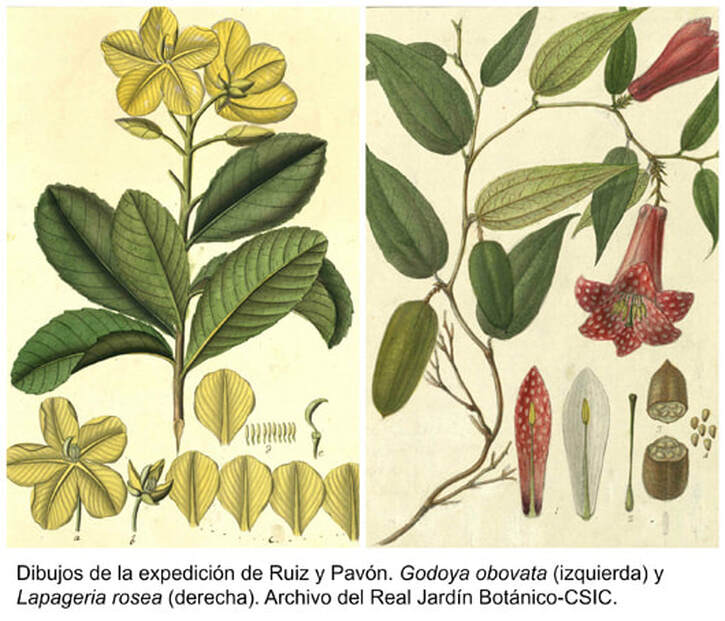

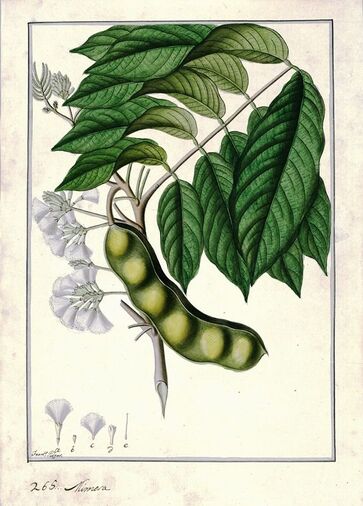

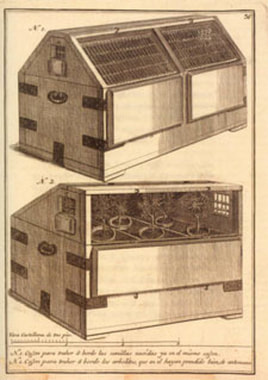

Diverse specie del genere Galinsoga rientrano indubbiamente nel novero delle piante viaggiatrici, o anche in quello delle piante vagabonde. Originarie delle aree montuose del centro America e dell'America tropicale, nell'arco di pochi secoli sono riuscite a colonizzare tutti i continenti (eccetto l'Antartide), sfuggendo dagli orti botanici dove erano state introdotte come curiosità per intrufolarsi ovunque trasportate dal vento e dall'acqua, infiltrate negli imballaggi e in veicoli di ogni genere, mescolate a terricci, sementi e prodotti agricoli. A donare il suo nome a queste infaticabili viaggiatrici dall'aspetto apparentemente innocente, oggi tra le infestanti più temute, è stato un medico e uomo di potere della Spagna di fine Settecento, Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga, primo medico della regina Maria Luisa e intendente dell'orto botanico di Madrid. Morto piuttosto giovane, si segnala soprattutto per essere stato uno dei primi specialisti di ginecologia; come tale lanciò i suoi strali contro un aggeggio di moda, o meglio di tortura: il corsetto, che donava alle dame un vitino di vespa a prezzo di gravi menomazioni fisiche. Insomma, nel suo nome si incrociano due storie di effetti collaterali.  L'inarrestabile viaggio di Galinsoga All'interno della loro numerosissima famiglia (sono Asteraceae, la più vasta tra le fanerogame) le specie del genere Galinsoga non possono certo aspirare al primato per bellezza o vistosità, ma in qualcosa sono indubbiamente delle campionesse: la capacità di viaggiare e diffondersi in ogni dove, con mezzi propri, ma soprattutto con l'aiuto più o meno incauto degli esseri umani. Originarie dell'America tropicale e subtropicale, con centro di diversità nelle aree montuose del centro America, sono annuali con semi privi di dormienza che germinano rapidamente, fioriscono molto presto, completano il ciclo vitale in circa cinquanta giorni, il che permette molteplici generazioni nell'arco di una stagione e, ovviamente, producono semi copiosissimi con una straordinaria vitalità (oltre il 90%). Poco esigenti, possono vivere ovunque, ma danno il meglio (o il peggio) di sé in suoli umidi e dove possono godere di lunghe giornate di luce. Tra i luoghi preferiti, i terreni disturbati, i giardini, gli orti e coltivi di ogni tipo, incluso grano, granoturco, tabacco, cotone, patate, e ogni altra coltivazione da reddito che riuscite ad immaginare. Dalle loro sedi originarie due specie (le altre sono endemismi poco diffusi e se ne stanno tranquille) sono partite alla conquista del mondo verso la fine del XVIII secolo, quando i botanici si sono accorti di loro, hanno dato loro un nome (ne parliamo tra poco) e le hanno tanto entusiasticamente quanto incautamente seminate negli orti botanici. Per prima è arrivata Galinsoga parviflora, approdata all'orto botanico di Madrid nel 1795 e ai Kew Gardens nel 1796; tempo pochi decenni, aveva già conquistato l'Inghilterra meridionale, tanto da guadagnarsi il nome di Kew weed, l'erbaccia di Kew. Nel corso dell'Ottocento, di orto botanico in orto botanico, si è diffusa nel continente europeo; poi ha continuato il suo cammino, trasportata dal vento, dalle acque, da animali, da veicoli di ogni tipo, dai vestiti e dalle suole delle scarpe, nascosta in scatole e imballaggi, mescolata a terriccio, ammendanti, sementi e ortaggi. Oggi è presente in tutti i continenti eccetto l'Antartide e in moltissimi paesi è considerata una infestante tra le peggiori. Qualche dato sulla sua attuale diffusione nel mondo in questa pagina di CABI (Centre of Agricolture and Bioscience international). Un po' più lenta ma non meno trionfale la marcia di Galinsoga quadriradiata (spesso nota con il sinonimo G. ciliata). Nel 1836 la troviamo a Filadelfia nel Bartram Botanical Garden; ne sfugge presto, si naturalizza prima nei dintorni e poi prosegue verso nord; oggi è naturalizzata in gran parte degli Stati Uniti e in Canada ed è arrivata persino in Alaska. Il primo approdo in Europa è forse l'orto botanico di San Pietroburgo, nel 1846; in Germania la prima segnalazione è del 1892, ad Amburgo; nel corso del Novecento si diffonde a macchia d'olio in tutto il continente. Oggi gli unici paesi europei in cui non sembra arrivata sono l'Islanda, le isole Faroe e la Groenlandia. Anche per questa specie, diffusa anche nel resto del mondo, rinvio alla scheda di CABI. Anche nel nostro paese, dove entrambe le specie sono naturalizzate e presenti in tutte le regioni, la prima ad essersi diffusa risulta G. parviflora, segnalata per la prima volta in un orto di Tezze Valsugana nel 1820; da qui si diffuse prima nella Valsugana, quindi nella provincia, e così via. Non abbiamo dati così precisi per G. quadriradiata che potrebbe essere arrivata nella seconda metà dell'Ottocento, anche se per molte regioni le prime segnalazioni risalgono al secolo scorso. Ha fatto però in fretta a recuperare e oggi sembra più diffusa della prima arrivata.  Una carriera di successo e una battaglia igienico-sanitaria Il nome di questa vigorosissima ed inarrestabile erbaccia è un omaggio dei soliti Ruiz e Pavon a un personaggio all'epoca assai influente, Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga, primo medico della regina di Spagna e intendente dell'orto botanico di Madrid. Nel 1794, quando i due botanici crearono il genere sulla base delle loro raccolte in Perù, la sua posizione a corte era seconda solo a quella del protomedico Francisco Martinez Sobral. Galinsoga la doveva in parte a una solida preparazione professionale, ma ancor più alla alla protezione della regina Maria Luisa. Aveva iniziato la carriera a 21 anni come chirurgo, o meglio come cirujano latino. il titolo che distingueva gli abilitati in chirurgia con formazione universitaria, inclusa la conoscenza del latino, dagli illetterati cirujanos romancistas con formazione pratica attraverso l'apprendistato. Laureatosi in medicina all'Università di Valladolid, dove serviva come chirurgo militare, era poi passato nella capitale, dove frequentò gli ambienti accademici e incominciò a farsi conoscere come specialista in malattie femminili (noi oggi diremmo in ginecologia). Fu così che fu più volte incaricato di selezionare le balie per i nuovi nati della coppia regale; un incarico che svolse con scrupolo, visitando i villaggi che avevano fama di maggiore salubrità, alla ricerca di gestanti di eccellente salute e sani principi morali. Si dimostrò così abile ed efficiente, che nel 1789 fu nominato medico della famiglia reale, dando inizio a un'ascesa quasi inarrestabile come la marcia della Galinsoga. Nel 1790 era medico di camera e nel 1791 primo medico di camera della regina; come tale, nell'ambito della ristrutturazione del Tribunale del Protomedicato, l'istituzione che regolava tutte le professioni sanitarie e esaminava i futuri medici, ne fu nominato vicepresidente, con salario, prerogative e incarichi equivalenti a quelli del presidente, il medico di camera del re, don Francisco Martinez de Sobral, con il quale avrebbe dovuto alternarsi nella direzione effettiva. Inutile dire che il medico più anziano (all'epoca Sobral era sessantenne, mentre il rampante Galinsoga aveva appena 34 anni) non la prese affatto bene, tanto più che mai in precedenza il medico della regina aveva avuto tali privilegi. Ne seguirono tensioni e conflitti di competenza, che il re cercò di risolvere rafforzando la posizione di Galinsoga, che alla fine del 1791 fu nominato intendente dell'Orto botanico di Madrid e protomedico dell'esercito (incarichi fino ad allora tradizionalmente affidati al medico del re). Una decisione destinata ad aumentare le tensioni, più che a sopirle. Era questa la situazione a corte quando Ruiz e Pavon in Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus (1794) pubblicarono i 149 nuovi generi raccolti nella spedizione in Perù, dedicandoli prevalentemente a glorie della scienza e della medicina iberica, di cui volevano dimostrare l'eccellenza. Per non fare torto a nessuno, uno toccò a Galinsoga, un altro a Sobral. Ma se guardiamo alle piante assegnate rispettivamente ai due protomedici rivali, forse non si tratta di una scelta di equidistanza: Galinsoga, lo abbiamo visto, comprende piccole annuali dalle fioriture insignificanti, Sobralia raffinate orchidee dalle fioriture spettacolari. Poco dopo, fu la morte precoce del più giovane (una sintesi biografica nella sezione biografie) a mettere fine alla rivalità e alla vita di Galinsoga, morto a solo quarant'anni nel 1797. Oltre che medico di successo, fu anche insegnante universitario, membro di innumerevoli società scientifiche, membro fondatore della Real Academia nacional de Medicina; tra i suoi meriti, la creazione presso l'Ospedale generale di Madrid dello Studio reale di medicina pratica (1795) dove i futuri medici avrebbero svolto i due anni di praticantato prescritti, che in precedenza erano costretti a svolgere privatamente sotto la supervisione di un medico. Quanto alla sua gestione del Reale orto botanico, non sembra aver lasciato molte tracce; ma la carica di intendente era amministrativa e politica, mentre la reale direzione era nelle mani del primo professore di botanica, all'epoca Casimiro Gomez Ortega. Prima di congedarci da Galinsoga, vale la pena di dedicare qualche riga alla sua unica opera a stampa, il curioso opuscolo Demostración mecánica de las enfermedades que produce el uso de las cotillas, pubblicato nel 1784. Tra gli accessori indispensabili delle dame dell'epoca c'era il corsetto (il modello spagnolo si chiamava cotilla, letteralmente "piccola corazza") in stoffa e stecche di balena, che aveva lo scopo di modellare la figura assottigliando il punto vita e spingendo verso l'alto il seno; stretto da una serie di lacci, obbligava a una postura rigida e impediva parzialmente i movimenti. Nel corso del Settecento, con l'Illuminismo e il Preromanticismo, cominciò tuttavia a diffondersi anche nella moda l'esigenza di una maggiore naturalezza e praticità e il corsetto finì sotto attacco. Ne è un esempio l'articolo scritto nel 1785 da Jean Jacques Rousseau per The lancet. In questa polemica si inserisce perfettamente l'opuscolo di Galinsoga, che, rispetto ad altri critici, i quali fanno spesso appello a considerazioni moralistiche, si muove su un piano strettamente medico. Nella prefazione, egli afferma di poter provare che molte delle infermità di cui soffrono le madrilene sono causate da questa moda funesta; basta paragonare la costituzione debole e asfittica delle dame della corte con la salute robusta, briosa e costante delle popolane delle campagne; la colpa è tutta del corsetto che "tormenta tutte le viscere del basso ventre, le strangola, ne disloca la posizione, e ne muta la forma, tanto che tutte le operazioni di questi organi ne diventano imperfette". Tra le conseguenze, trombosi a causa della cattiva circolazione venosa; neuriti per compressione; sincopi, svenimenti e letargia per difficoltà cardio-respiratorie; ernie e prolassi genitali; difficoltà digestive, nausee, vomiti e indigestioni. Galinsoga si spinge addirittura a accusare i corsetti di provocare alcune malattie veneree: "La leucorrea e la gonorrea semplice sono cattivi inquilini di Madrid, e non si vedono mai tra i contadini". Non parliamo poi delle conseguenze per la prole, decimata dagli aborti o contraffatta nella figura, nuovamente con gli alti e gagliardi montanari contrapposti ai miserevoli madrileni, rattrappiti nel ventre materno dai malefici corsetti a detrimento della nazione iberica.  Soldati galanti in marcia Per concludere, torniamo brevemente sul genere Galinsoga. cui sono assegnate dodici specie diffuse spontaneamente tra Messico, Antille e Sud America. Sono erbacee annuali dal fusto gracile, con foglie opposte da lanceolate a quasi romboidali, con margini interi o serrati, glabre oppure pelose. Le infiorescenze sono capolini di piccole dimensioni, con fiori del disco solitamente gialli, con corolle tubolari a cinque denti, che formano un bottoncino dorato, tutto sommato più appariscente dei fiori del raggio tridentati, bianchi o gialli, minuti e piuttosto radi. A parte le ormai onnipresenti G. parviflora e G. quadriradiata, le altre specie sono solitamente endemismi diffusi in aree circoscritte: ad esempio, G. caligensis è una specie peruviana presente solo nelle regioni desertiche della regione di Lima; G. durangensis è invece originaria degli stati di Durango e Sinaloa nel Messico nordoccidentale; G. formosa vive solo nello stato messicano di Oaxaca. Quest'ultima specie è la miss del genere: i numerosissimi fiori del disco (circa cento) formano una cupola molto rilevata, circondata da 5-15 fiori del raggio gialli, talvolta soffusi di porpora. Tradizionalmente usate nella medicina popolare fresche o in decotto, le galinsoga sono anche commestibili, anzi proprio l'umile G. parviflora è l'irrinunciabile protagonista di alcuni piatti della cucina sudamericana, cui dona un particolarissimo aroma. Un'ultima curiosità: il nome comune inglese di questa specie è gallant soldier, "soldato galante" o "coraggioso", un'etimologia popolare ovvero una reinterpretazione ad orecchio del nome botanico, incomprensibile per i britannici. Per analogia, l'altra specie naturalizzata, la villosa G. quadriradiata, è diventata shaggy soldier, "soldato capellone". Non sembra esserci molto di militaresco nelle Galinsoga, ma è innegabile che questi soldatini più o meno capelluti e ben poco galanti, ma indubbiamente coraggiosi, si sono inesorabilmente messi in marcia. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments