|

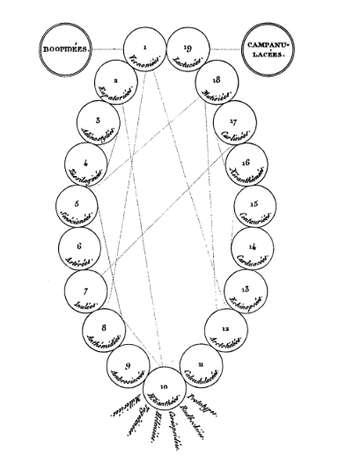

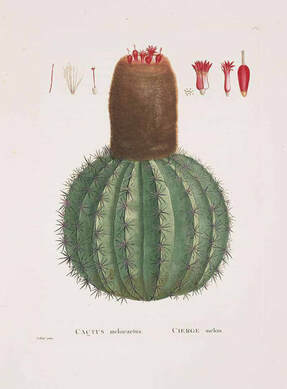

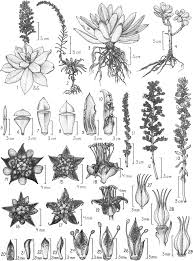

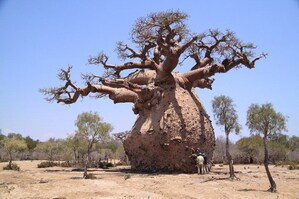

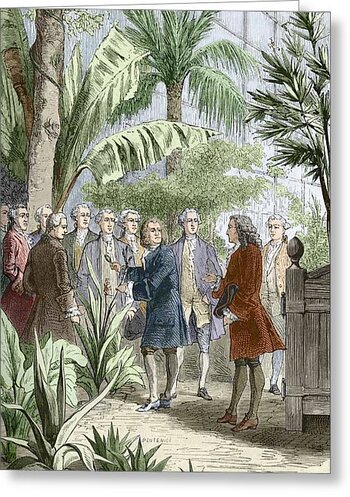

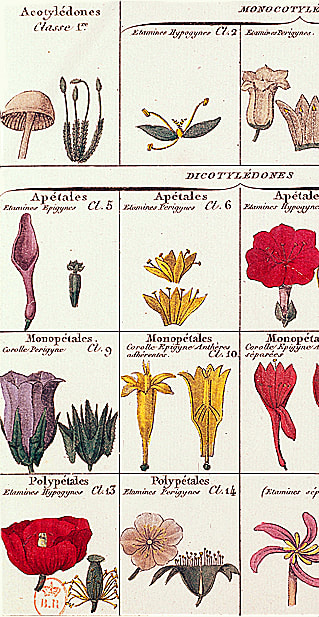

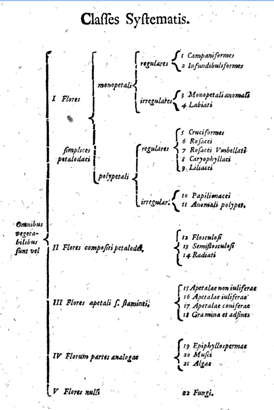

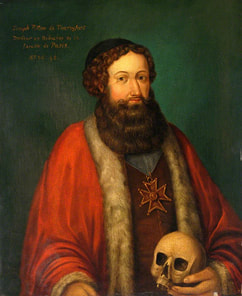

Tra le piante più venerabili del Jardin des plantes di Parigi, c'è un albero di pistacchio famoso non solo per la sua età (un po' più tre secoli) ma per aver permesso a Sébastien Vaillant di comprendere i meccanismi della riproduzione sessuale delle piante. Quando egli presentò i risultati in pubblico, le sue parole destarono scandalo, forse anche perché non risparmiò le metafore antropomorfe. Linneo ne aveva invece grande stima e considerava il suo Botanicon parisiense il vero inizio della botanica moderna. Riprendendo una denominazione di Tournefort, lo celebrò con Valantia, un piccolo genere che annovera anche due rari endemismi siciliani.  Scandalose nozze delle piante Il 10 giugno 1717, tra gli studenti che affollavano l'anfiteatro del Jardin royal c'era una certa attesa per la prolusione con la quale Sébastien Vaillant (1669-1722) avrebbe inaugurato il corso di botanica. Vaillant, che lavorava nel giardino già da una quindicina di anni e da una decina era sotto dimostratore (l'insegnante "pratico" che mostrava come riconoscere le piante) non era certo una faccia nuova. Ma quell'anno avrebbe tenuto anche il corso teorico, come supplente del professore titolare, il dimostratore Antoine de Jussieu, in missione botanica nella penisola iberica. Forse in quel che successe quel giorno c'entrò anche un pizzico di spirito di rivalsa. Al contrario di Jussieu, medico e accademico di Francia, Vaillant aveva fatto la gavetta e non aveva titoli accademici. Nato in una famiglia contadina, inizialmente aveva ricevuto una formazione come musicista; poi era divenuto chirurgo (ricordo che all'epoca i chirurghi non erano laureati, ma artigiani che imparavano il mestiere con l'apprendistato), lavorando prima nell'esercito poi all'Hôtel-Dieu di Parigi. Incominciò così a seguire i corsi di botanica, chimica, anatomia del Jardin royal. Appassionato raccoglitore, fu d'aiuto a Tournefort per la sua flora dei dintorni di Parigi Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Fu notato da Fagon che ne fece il suo segretario. Nel 1702 gli fece ottenere il brevetto di «inserviente del laboratorio del Giardino reale», un titolo modesto che ne faceva il responsabile delle coltivazioni. Nel 1708, gli cedette il suo posto di sotto dimostratore di botanica, mentre a Tournefort, morto quell’anno, succedeva come professore il medico Antoine-Tristan Danty d’Isnard. Dopo appena un anno, quest’ultimo diede le dimissioni; Vaillant, che dal 1709 era stato nominato anche direttore del Gabinetto reale delle droghe, sarebbe stato il più qualificato ad assumere la cattedra, ma non era né medico né laureato. Così il posto andò a un outsider, il medico lionese Antoine de Jussieu che aveva solo ventiquattro anni, diciassette meno di lui. Tra i due c'era anche una certa rivalità scientifica: Jussieu era uno stretto seguace di Tournefort, mentre Vaillant aveva espresso da tempo riserve su Institutiones rei herbriae e conduceva ricerche sperimentali che lo stavano portando su strade nuove. E qui entra in scena il famoso pistacchio (Pistacia vera). Era nato nei primi anni del secolo dai semi portati dal Levante da Tournefort, prosperava, fioriva, ma non portava frutti. Vaillant venne a sapere che anche nel Giardino dei farmacisti ce n'era uno, con fiori diversi, che ugualmente fioriva senza fruttificare. Nel 1716 tagliò una fronda fiorita del pistacchio del Jardin e la scosse presso l’altro albero e viceversa. Poco tempo dopo l'albero del Giardino dei farmacisti (un esemplare femminile), così fecondato, diede i primi frutti, cosa che non fece quello del Jardin des plantes, maschio. Era la prova che serviva a Vaillant per spiegare la funzione del polline. Così decise di inaugurare il corso di botanica del 1717 con una prolusione dedicata alla funzione sessuale dei fiori. Che le piante avessero organi sessuali e che una pianta potesse portare solo fiori maschili, solo fiori femminili, oppure fiori sia femminili sia maschili non era un’idea nuova. All'inizio del Seicento, era stata suggerita da Prospero Alpini; nel 1681 Nehemiah Grew ipotizzò che gli stami fossero gli organi maschili e in Historia plantarum (1686) Ray portò numerosi esempi di piante dioiche; nel 1694 il tedesco Rudolph Camerarius in De sexu plantarum epistola diede la dimostrazione sperimentale della funzione del polline. Tuttavia, oltre ad essere ancora inaccettabile per l’opinione pubblica, la sessualità delle piante era stata respinta proprio dal maestro di Vaillant, Joseph Pitton de Tournefort, che riteneva il polline un «escremento» delle piante. Vaillant, oltre tutto, entrò in campo a gamba tesa, usando metafore antropomorfe e sessualmente esplicite, con espressioni come «letto nuziale», «consumare il matrimonio», «questi focosi non sembrano che cercare altro che soddisfare i loro violenti trasporti». Gli studenti furono elettrizzati, i professori dell’Accademia delle scienze un po’ meno. A indignare era anche il fatto che Vaillant avesse osato criticare un mostro sacro come Tournefort, mostrando quella che veniva considerata vera e propria ingratitudine. L'Accademia, alla quale Vaillant era stata ammesso nel 1716 (prima del fattaccio) arrivò addirittura ad ammonirlo ufficialmente di non attaccare più il suo maestro. Nei salotti non si parlava d'altro e quando Jussieu tornò dalla Spagna, le acque erano ancora agitate. Fino a quel momento, egli aveva seguito le idee di Tournefort ma, non essendo un dogmatico, volle capire meglio. Scrisse al farmacista Joan Salvador i Riera, che lo aveva accompagnato in Spagna, di raccogliere esemplari di fiori di piante fruttifere e non fruttifere di palme da dattero, e capì che Vaillant aveva ragione. L'anno successivo, nella prolusione del 1718, abbracciò le sue tesi, anche se le espresse con un prudente linguaggio neutro e distaccato. Vaillant applicò le sue scoperte alla sua opera maggiore Botanicon parisiense, frutto di trent’anni di ricerche, in cui descrisse sistematicamente la flora di Parigi e dintorni delineando un nuovo sistema di classificazione basato sugli organi sessuali, criticò anche con asprezza il sistema di Tournefort e usò per la prima volta nel significato moderno i termini stame, ovario, ovolo. In vista della pubblicazione, fece eseguire accuratissimi disegni a Claude Aubriet, ma si trovò impossibilitato a pagarlo; tanto meno aveva i soldi per la stampa, che certo l'Accademia non avrebbe finanziato. Nel maggio 1721, si risolse a scrivere a Boerhaave, il direttore dell'orto botanico di Leida, che liquidò il debito con Aubriet e insieme a William Sherard, amico comune, curò la pubblicazione. Una prima edizione senza figure uscì nel 1723 e Vaillant, morto nel 1722, non fece in tempo a vederla. Nel 1727, sempre a Leida, seguì una seconda edizione, con trecento tavole di Aubret incise da Jan Wandelaar, che qualche anno dopo avrebbe collaborato con Linneo per Hortus Cliffortianus. Per l'Académie, Vaillant rimase un paria: contrariamente all'uso, alla sua morte non venne commissionato il consueto elogio a Fontenelle. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Endemismi siciliani Non molto tempo prima di morire, Tournefort in una Memoria letta all'Accademia delle scienze aveva dedicato all'allievo il genere Valantia: uno di quelli che lo stesso Vaillant contestava, visto che lo considerava identico a Cruciata; del resto esprimeva le sue riserve anche sull'abitudine di denominazioni ricavate dai nomi dei botanici. Linneo lo recuperò in Species plantarum. Non solo aveva grande stima di Vaillant, in cui vedeva un proprio precursore considerando Botanicon parisiense il vero inizio della botanica moderna, ma riteneva il genere particolarmente adatto. Non certo per la sua bellezza: si tratta di pianticelle minime, che passano inosservate, ma per le singolari caratteristiche dei fiori perfette per celebrare lo studioso della differenziazione sessuale. Questo piccolo genere della famiglia Rubiaceae raggruppa sette specie di minute erbe rupicole diffuse attorno al bacino del Mediterraneo, dalla Macaronesia al Vicino oriente. Hanno minuscole foglie carnose verticillate in gruppi di quattro, da cui il nome comune di «erba croce»; i fiori sono raggruppati in verticilli di tre: quello centrale è bisessuale, i due laterali maschili. Quattro specie (V. calva, V. deltoidea, V. hispida, V. muralis) fanno parte della flora italiana; V. calva è endemica dell’isola di Linosa dove cresce sulle pendici laviche del Monte Vulcano e di Montagna rossa. V. deltoidea è invece un endemismo della Rocca Busambra, il rilievo maggiore dei monti Sicani, dove vive nei pascoli aridi intorno a 1600 metri. Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments