|

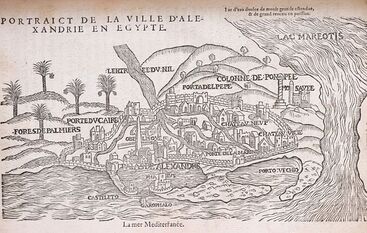

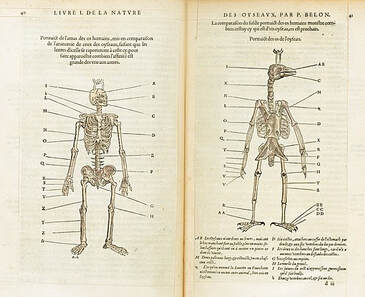

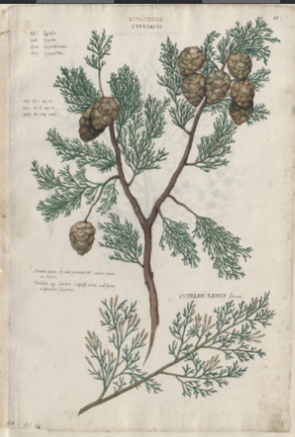

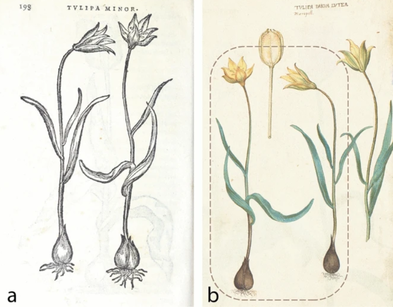

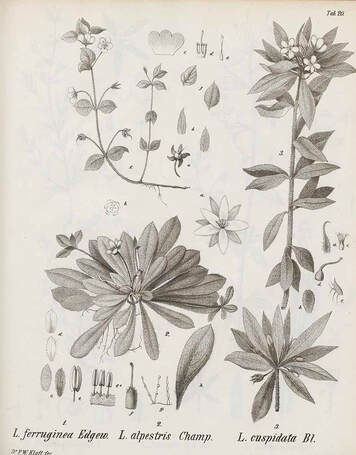

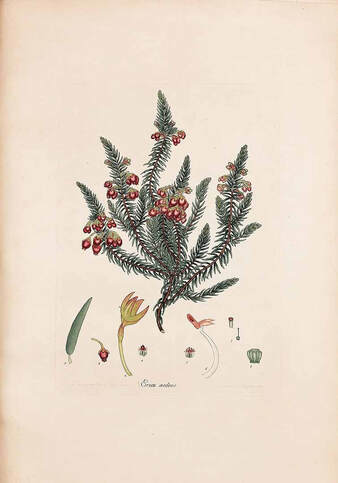

Nel 1546, quando parte per il suo memorabile viaggio in Oriente, il francese Pierre Belon è già un naturalista completo, formatosi niente meno che alla scuola del geniale Valerius Cordus. Visita quei paesi da vero uomo del Rinascimento, deciso a tutto osservare e tutto annotare. Il suo obiettivo principale è identificare in situ le piante e gli animali citati nelle opere di Galeno e Dioscoride, ma non mancherà di soffermarsi sulla geografia, i monumenti, gli usi e i costumi, la medicina. Al suo ritorno, oltre a descrivere ciò che ha visto e osservato nel suo libro più celebre, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs, continua a viaggiare in Europa e pubblica moltissimo, forse nell'intento di scrivere una grande storia naturale. Incisivo soprattutto il suo contributo alla zoologia, con due notevoli trattati, uno sui pesci e l'altro sugli uccelli, celebre per contenere il primo tentativo di anatomia comparata. Come botanico, scrive la prima opera dedicata esclusivamente alle conifere e un trattato di arboricoltura, che riflette il suo interesse per l'acclimatazione di piante esotiche; gli è attribuita l'introduzione in Francia di diverse piante mediterranee, dal cedro del Libano all'albero di Giuda. Grazie a Plumier e Linneo, lo ricorda il piccolo genere Bellonia (Gesneriaceae), endemico di Cuba e Haiti.  Anni di apprendistato: Francia, Germania, Italia Dopo il disastro della battaglia di Pavia (1526), per controbilanciare lo strapotere di Carlo V, il re di Francia Francesco I cerca l'alleanza di Solimano il Magnifico. Dal 1537 c'è un ambasciatore permanente presso la Sublime Porta. Il primo è Jean de la Forest, che negozia le Capitolazioni che concedono alla Francia gli stessi privilegi di cui già godevano Venezia e Genova: la sicurezza dei beni e delle persone, l'extraterritorialità e la libertà di trasportare e vendere beni a condizione di pagare i diritti di dogana; tuttavia, la sua missione è complessivamente un fallimento e le Capitolazioni saranno ratificate solo nel 1569. Si succedono diversi altri ambasciatori, che sono soprattutto militari, e negli anni successivi i turchi intervengono a più riprese a fianco dei francesi contro gli imperiali; tuttavia nel 1545, Francesco I è costretto ad accettare la pace di Crépy che prevede il riconoscimento del dominio di Carlo V sull'Italia e un armistizio tra turchi e imperiali. Il re francese l'ha siglata a malincuore, e non sogna altro che riprendere la guerra. Conta più che mai sull'alleato ottomano, che vorrebbe convincere a rompere la tregua e a intervenire sia in Italia sia in nord Africa. Per recuperare il prestigio intaccato da tante sconfitte e da una politica esitante, nel 1546 invia a Costantinopoli una grandiosa ambasceria. A capeggiarla è Gabriel de Luetz, signore di Aramon, un diplomatico esperto che conosce bene la corte ottomana per aver già partecipato a missioni precedenti, accompagnato un grandioso seguito di settantacinque o ottanta persone. E' una missione diplomatica, ma anche scientifica; del gruppo fanno parte l'erudito Pierre Gilles, con il compito di procurare manoscritti per la biblioteca reale, e il naturalista Pierre Belon, con la missione di recensire le risorse dell'impero ottomano in vista di una futura partnership commerciale. Più tardi, saranno raggiunti dall'avventuroso André Thevet e dal geografo Nicolas de Nicolay. Tutti al loro ritorno in Francia pubblicheranno resoconti dei loro viaggi. Quello più importante dal nostro punto di vista, e non solo per lo spazio privilegiato occupato dalle piante e dagli animali, è quello di Pierre Belon, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs. Belon è un erudito, che affronta il suo viaggio in Oriente con il bagaglio di molte letture, ma è soprattutto un osservatore meticoloso, deciso a mettere al primo posto l'esperienza diretta. E' il metodo che ha appreso dal suo maestro, il botanico tedesco Valerius Cordus, di cui in qualche modo raccoglie l'eredità: visitare il Levante per verificare sul posto la tradizione botanica degli antichi era il grande sogno di Cordus, morto troppo presto. Pierre Belon (1517-1564) nasce nel villaggio di Souletières, a una trentina di km da Le Mans, che più tardi avrebbe considerato la sua patria, tanto da firmarsi alla latina Petrus Bellonius Centomanus. Non conosciamo quasi nulla dei suoi primi anni: nato probabilmente in una famiglia contadina, trascorre l'infanzia in Bretagna, in un ambiente dove già stava penetrando il protestantesimo (forse nelle terre dei Rohan), con una natura varia e affascinante che accende il suo interesse per le scienze naturali. Adolescente, entra come apprendista nella bottega di un conterraneo, il farmacista René des Prez, e nel 1535 lo segue in Alvernia al servizio di Guillaume du Prat, vescovo di Clermont. Tre anni anni dopo torna nel Maine e passa al servizio di René du Bellay, vescovo di Les Mans, probabilmente come farmacista. Il vescovo era il più giovane dei quattro fratelli du Bellay (Guillaume, Jean, Martin e appunto Renè) che, come diplomatici, uomini politici, religiosi, mecenati delle arti e scrittori essi stessi, ebbero un ruolo di primo piano nella politica e nella cultura francese del Rinascimento. Erano inoltre cugini del grande poeta Joachim du Bellay, uno dei sette fondatori della Pléiade. E' forse la comune passione per le piante che fa scoprire al vescovo il talento di quel giovane farmacista. A Touvoie, non lontano da Les Mans, il vescovo possiede un raffinato giardino che anni dopo sarà lodato da Conrad Gessner: "E' impossibile lodare a sufficienza il giardino di René du Bellay, vescovo di Les Mans, per la coltivazione delle erbe e degli alberi più rari; è il più nobile tra tutti quelli che oggi possiamo vedere non solo in Germania ma nella stessa Italia, tanto che nulla si può aggiungere all'assoluta cura e diligenza d'un giardino ben coltivato e ricolmo di innumerevoli ricchezze di piante". Lo stesso Belon lo definirà «un vasto vivaio di alberi e arbusti esotici»; è considerato uno dei primi giardini botanici francesi, ma più correttamente si trattava di un giardino di acclimatazione nonché di un arboretum. La relazione tra Belon e il giardino di Touvoie non è molto chiara. Scrivendone molti anni dopo la morte del suo protettore, dopo aver lodato la singolare liberalità e bontà del cancelliere di Francia François Olivier, Belon aggiunge: "Lo stesso si può dire del fu monsignor René du Bellay, vescovo di Le Mans, dal quale in passato nella nostra giovane età abbiamo ricevuto benefici, e non per avergli portato i semi di parecchie piante dall'Italia, dalla Germania e dalle Fiandre, alcune delle quali ancora sopravvivono, abbellendo il giardino Touvoie che egli ha creato vicino alla città di Les Mans". Una base molto esile per dedurne che Belon in quel giardino avesse il ruolo di giardiniere, di curatore o addirittura di progettista, come si legge in varie parti. E' invece certo che il vescovo decide di prendere sotto la sua ala protettrice il promettente giovanotto e di finanziargli gli studi. Così, nel 1540 Belon parte per una meta sorprendente nell'Europa dilaniata dai conflitti religiosi: l'università di Wittenberg, ossia il maggiore centro culturale del luteranesimo, fondata dal protettore di Lutero Federico il Saggio e profondamente influenzata dal suo braccio destro Filippo Melantone. Meno sorprendente conoscendo il ruolo dei fratelli du Bellay nella diplomazia ufficiale, ufficiosa e segreta della Francia di Francesco I. Il capo della famiglia, Guillaume (soldato lodato per il suo coraggio, fine diplomatico, storico e scrittore di talento, autore di molti dei testi ufficiali di Francesco I), prima in Italia e poi nel resto d'Europa intessé una rete informale di corrispondenti, informatori ed agenti, reclutata soprattutto tra i letterati e gli eruditi che temevano lo strapotere imperiale. Du Bellay alimentava ovunque era possibile la contestazione contro Carlo V, in particolare in Germania, dove intratteneva rapporti ufficiosi con i principi protestanti della Lega di Smalcalda. Non sappiamo se prima di partire per la Germania Belon abbia incontrato il potente fratello del suo protettore, e se già a questo punto sia stato reclutato nella sua rete; ma certo in Germania non perde tempo. Egli, che ha appreso il latino e il greco da autodidatta, segue le lezioni di farmacia, chimica e botanica del brillante Valerius Cordus che commenta Dioscoride, ma soprattutto insegna ai suoi allievi un metodo rigoroso che, senza negare il patrimonio di conoscenze ereditato dai classici, lo verifica alla luce dell'esperienza diretta; da lui impara ad osservare meticolosamente, a cogliere affinità e differenza, cogliere i particolari che distinguono una pianta dalla altra. Insieme a Cordus, che ha appena due anni più di lui ed è ormai un amico, viaggia incessantemente alla scoperta della flora tedesca: "Nessuno se n'è mai andato altrettanto vagando per i paesi di Sassonia, Turingia, Pomerania quanto me, anzi in tutte le foreste di Germania e di Boemia. Nello spazio di quattro mesi percorremmo tutte le contrade della Germania, ospiti talvolta di teologi talvolta di medici, finché giungemmo nella Germania settentrionale". Benoît Léthenet, che ha studiato attentamente i movimenti di Belon, dimostrando che è stato innegabilmente un "informatore reale", fa notare che questo viaggio naturalistico non è tanto diverso da una ricognizione militare nelle terre imperiali. In ogni caso, al suo ritorno in Francia nel 1542, Belon porta nei suoi bagagli non solo semi per il vescovo di Les Mans, una formazione all'avanguardia in chimica e in botanica, ma anche una perfetta conoscenza dell'area tedesca e della sua lingua. Continua gli studi in medicina a Parigi (si laureerà solo molti anni dopo, nel 1560) e, grazie alla presentazione dei du Bellay, trova un nuovo protettore in un altro personaggio di primo piano della corte francese: il cardinale François de Tournon, che è stato definito "il ministro degli esteri in pectore" di Francesco I. Nel 1543 ritorna in Germania, certamente per incontrare il suo maestro, ma anche nei panni di agente reale: gli vengono affidate sia lettere per i principi tedeschi che si stanno avvicinando alla Francia, sia per l'ambasciatore francese ad Augusta. Poi è a Soletta in veste di interprete dell'ambasciata francese; è un luogo strategico: in questa città cattolica anche in passato legata alla Francia viene organizzato il reclutamento di mercenari elvetici. A Ginevra si fa trascinare in una disputa teologica; arrestato, rimane sei mesi in carcere. Liberato, passa da Lione, visita la Provenza e prosegue per l'Italia. In Liguria ritrova Valerius Cordus; probabilmente è uno dei compagni del suo ultimo viaggio ed assiste alla sua morte per malaria a Roma. Nelle sue opere Belon cita molte località italiane che potrebbe aver visitato in questi anni, ma i particolari della sua vita in questi periodo sono oscuri. Di sicuro nel 1546 è tornato in Francia, alloggia nell'abbazia di Saint-Germain-en-Laye, di cui il cardinale Tournon è abate, e frequenta la corte. Ed è certo grazie al suo influente protettore che viene aggregato all'ambasceria Aramon a Costantinopoli. Come consulente scientifico, certamente; come diplomatico, probabilmente; come agente speciale, forse. Come vedremo, è finanziato abbastanza generosamente da viaggiare anche in modo indipendente.  Il viaggio in Oriente Conosciamo minuziosamente l'itinerario del suo viaggio in Oriente, che durerà tre anni, grazie a Les observations. L'ambasceria lasciò segretamente Parigi nel dicembre 1546 e, dopo aver attraversato la Francia e la Svizzera, nel gennaio 1547 si imbarcò a Venezia su tre galee. La piccola flotta attraversò l'Adriatico fino a Ragusa, da dove il viaggio proseguì via terra fino a Adrianopoli (oggi Edirne). Invece Belon e Bénigne de Villers, un farmacista di Digione, proseguirono via mare; visitarono Corfù, Zante e Citera; a Paxos, mentre Belon stava erborizzando, il suo compagno e diversi marinai furono rapiti dai pirati. Belon sfuggì alla cattura e poté proseguire per Creta; l'isola aveva fama di essere un paradiso botanico, e il naturalista francese non mancò di scalare il monte Ida e i monti della regione di Sfakia, visitò Rethymnon, si illuse di aver identificato il famoso labirinto nelle cave di Ampelouzos, studiò l'estrazione del labdano (la resina tratta da Cistus ladanifer), ma soprattutto, come aveva fatto in Germania con Cordus, andò in giro, raccolse piante, osservò e fece domande su tutto ciò che lo colpiva. Infine si imbarcò su una feluca veneziana diretta a Costantinopoli. Al largo di Kea, sfuggì a un altro attacco di pirati. Forse alla fine della primavera o all'inizio dell'estate, era a Costantinopoli, dove si ricongiunse all'ambasceria. Affascinato dalla capitale, che esplorava in compagnia di Pierre Gilles, si concentrò soprattutto sulle piante medicinali e sugli altri semplici venduti nelle botteghe del bazar, che costituivano la principale merce di importazione dei mercanti veneziani. Per identificarle, si serviva di un glossario turco, che aveva compilato lui stesso sulla scorta del canone di Avicenna con l'aiuto di un amico turco che conosceva l'arabo. Tra i prodotti medicinali più famosi c'era la cosiddetta terra lemnia, che per le sue proprietà astringenti era utilizzata per curare le ferite e le emorragie interne. Come già abbiamo capito, Belon non era tipo da accontentarsi del sentito dire, e decise di andare a vedere di persona i luoghi di estrazione. Munito di salvacondotti e lettere di raccomandazione, si imbarcò su un brigantino alla volta di Lemno. Ancora una volta i pirati incrociarono la sua strada, e, prima di raggiungere la meta, fu costretto a rifugiarsi per due giorni nel porto di Imbros. A Lemno lo attendeva una delusione: scoprì che la famosa terra lemnia veniva estratta solo una volta l'anno, il 6 agosto, la festa della Trasfigurazione di Gesù. Si consolò esplorando a fondo l'isola, la sua flora e la sua fauna e riuscì se non altro a visitare i depositi del prezioso minerale. In compagnia di due monaci, raggiunse Thasos e da qui il Monte Athos; visitò la sacra montagna con occhio di geografo, di antropologo, di erudito e di naturalista. Non trascurò i monasteri (nelle Observations ne enumererà 24), osservò la vita quotidiana dei monaci, si informò sulle attività economiche, sugli aspetti religiosi, politici e amministrativi. Ma ovviamente il suo interesse maggiore andava alle piante, sia quelle coltivate dai monaci erboristi, sia quelle selvatiche; la montagna gli apparve un vero giardino naturale "colmo di erbe in tutti i luoghi dove abbiamo messo i piedi; e non c'è pianta insigne che non sia conosciuta con il nome antico lasciato per iscritto da Teofrasto, Dioscoride e Galeno". Per quanto riguarda gli alberi, constatò che il monte offriva un microclima particolarmente favorevole; e nelle Observations cita con entusiasmo gli allori, gli olivi selvatici, i mirti, e soprattutto i platani, la cui altezza era seconda solo a quella dei cedri che che avrebbe visto in Siria e in Anatolia. Già zoologo oltre che botanico, si occupò anche di insetti, uccelli e i pesci. Fu dunque con i quaderni pieni di osservazioni e i bagagli colmi di esemplari che ripartì alla volta di Salonicco. Nella penisola Calcidica visitò le miniere di Siderocapsa, in Macedonia diverse citt,à le rovine di Filippi e le miniere di allume di Sapes. Attraverso la Tracia, all'inizio di agosto era di ritorno a Costantinopoli, dove scoprì che Francesco I era morto e che il suo successore Enrico II aveva inviato a informarne il sultano uno dei suoi gentiluomini di camera, François de Fumel. Quando, alla fine di settembre, Fumel con un grosso seguito di gentiluomini francesi e una scorta di servitori, dragomanni (interpreti) e giannizzeri, parte per l'Egitto, Belon è ovviamente della partita. Uscendo dai Dardanelli, egli è il primo europeo a localizzare le rovine di Troia. Il viaggio quindi tocca Lesbo, Chio, dove Belon si informa sulla preparazione del mastice, Patmos, Leros e altre isole del Dodecaneso, per gettare infine l'ancora a Rodi. Da quasi trent'anni i turchi l'avevano strappata ai Cavalieri, ma era ancora un porto e un mercato molto animato che aveva molto da offrire alla curiosità di Belon. Infine si fa rotta direttamente per Alessandria d'Egitto, raggiunta in tre giorni di navigazione. Belon e i suoi compagni visitano puntigliosamente le antiche rovine, ma lo sguardo curioso del nostro viaggiatore si posa sui costumi degli abitanti, i loro vestiti, i vini e i mille prodotti alimentari che si vendono nelle botteghe, compresi certi grossi sacchi di semi di cumino nero (Nigella sativa). Non dimentica le piante, ma lo incuriosiscono soprattutto gli animali, inclusi quelli esotici venduti nei bazar: coccodrilli, ippopotami, una gazzella che forse è l'oryx dei greci, giraffe, pesci di molte specie. Il più affascinante è il camaleonte, che ama mimetizzarsi sotto i rami di Rhamnus alaternus, mutando colore dal verde al giallo al blu. Per raggiungere il Cairo, i francesi navigano lungo la costa fino a Rosetta, dove a colpire Belon sono soprattutto le coltivazioni di papiro, Musa (banani), canna da zucchero, Colocasia (un alimento importantissimo nella dieta degli egiziani), sicomori. Quindi si imbarcano su uno dei bracci del Nilo fino al Cairo, dove trascorreranno gran parte del loro soggiorno egiziano. Oltre a visitare i principali monumenti cittadini, compreso il Nilometro, il giardino di Matariyeh e l'obelisco di Heliopolis, Belon va a Giza per vedere le piramidi, la sfinge e qualche mastaba. Quindi accompagna l'ambasciatore al monte Sinai e al monastero di Santa Caterina. Alla fine di ottobre, il gruppo lascia il Cairo alla volta della Palestina. Il viaggio, via terra, dura dieci giorni. In Terra Santa visitano le località consuete dei pellegrinaggi (Gerusalemme, la Galilea, Nazareth, Betlemme e Gerico); Belon si commuove debitamente nei luoghi santi, ma anche qui è in primo luogo un naturalista e un erudito, che confronta ciò che vede con i testi degli antichi, identifica ed enumera animali rari, pietre più o meno preziose, alberi e altre piante. Da naturalista più che da devoto, a Gerusalemme studia minuziosamente le piante spinose per tentare di identificare quella con cui fu fatta la corona di Cristo. Dalla Palestina, in cinque giorni di marcia attraverso campi di sesamo e cotone, i francesi raggiungono Damasco; poi, sempre procedendo verso nord, sarà la volta delle rovine di Baalbek, delle foreste di cedri, di Aleppo, Antiochia e Adana. Raggiunta l'Anatolia, i viaggiatori toccano Konya e Aksehir e svernano a Afyonkarahisar, dove Belon mette a frutto la sosta raccogliendo informazioni sulle origini dei turchi, la vita privata e pubblica, l'amministrazione dell'Impero ottomano, i costumi religiosi e le credenze dei musulmani. Nel primavera del 1548 si riparte; Belon visita Kütahya e Bursa, e infine ritorna per la terza volta a Costantinopoli, dove l'ambasciatore d'Aramon si prepara a seguire Solimano in una spedizione militare contro la Persia. Belon lo accompagna solo per un breve tratto, fino a Nicomedia (Izmit), poi ritorna a Costantinopoli e all'inizio del 1549 si imbarca per Venezia. Intanto in Francia, con l'ascesa al trono di Enrico II, la situazione politica era cambiata e il cardinale Tournon era stato estromesso dal consiglio reale. Al momento si trovava a Roma per partecipare al conclave seguito alla morte di Paolo III. Belon lo raggiunse; fece così conoscenza con il medico personale del cardinale, Guillaume Rondelet, e poté ammirare la sua collezione di illustrazioni di pesci. Incontrò anche un altro dei padri dell'ittiologia, Ippolito Salviani, che era il medico di un altro partecipante al conclave, il cardinale Cervini che anni dopo sarebbe diventato papa come Marcello II. Certamente tra i tre scienziati ci furono confronti e scambi di materiali, anche se più tardi sarebbero stati divisi da gelosie e accuse incrociate di plagio. Nel 1550, Belon tornò a Parigi e si stabilì nuovamente a Saint-Germain-des-Prés. Anche se il cardinale, in disgrazia a Parigi, sarebbe rimasto in Italia per ben dieci anni, evidentemente gli era ancora molto legato, e lo sarebbe rimasto anche quando trovò un nuovo protettore nello stesso sovrano; ancora nel 1550, presumibilmente anche come "informatore reale", è a Londra, dove è ospite dell'ambasciatore veneziano Daniele Barbaro, che gli mostra la sua collezione di 300 illustrazioni di uccelli e lo autorizza a servirsene. Ritornato a Parigi, Belon si dedica intensamente alla scrittura. Nell'arco di pochi anni si susseguono, per citare solo le opere maggiori, due trattati sugli animali acquatici (L'histoire naturelle des estranges poissons marins, 1551 e De aquatilibus libri duo, 1553); un trattatello sulle conifere e i sempreverdi (De arboribus coniferis, resiniferis [...], 1553); un trattato in tre volumi sulle abitudini funerarie degli antichi (De admirabili operi antiquorum, 1553); il resoconto del viaggio in Oriente (Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs, 1554), un trattato sugli uccelli (L'histoire de la nature des oyseaux, 1555); un trattato sull'arboricoltura e l'introduzione di specie esotiche (Les Remonstrances sur le default du labour et culture des plantes, 1556). Sebbene scriva e pubblichi tanto, Belon continua anche a viaggiare, benché solo in Europa: torna più volte in Alvernia e in Svizzera; nel 1556 si trova a Metz, appena liberata dalle truppe di Carlo V, ma a Thionville è arrestato dagli spagnoli che lo rilasciano solo dopo tre mesi; nel 1557 va Zurigo a visitare Conrad Gessner; nel 1558 viaggia in Italia; nel 1562 è a Moulins e Bourges, appena liberata, in compagnia del governatore. Secondo Benoît Léthenet, in questi viaggi che si muovono spesso in località di frontiera, le ricerche naturalistiche sono anche una perfetta copertura per la sua attività di informatore, spia o agente segreto al servizio successivamente dei re Francesco I, Enrico II e Carlo IX. Les observations sono un enorme successo; il libro conosce molte edizioni, e lo stesso avverrà per la traduzione latina Plurimarum singularium & memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Arabia, aliisque exteris provinciis ab ipso conspectarum observationes, commissionata da Plantin a Clusius e pubblicata per la prima volta nel 1589. Belon è ormai un naturalista di fama e nel 1556 Enrico II gli concede una pensione reale di duecento scudi che però non gli viene versata; Belon rilancia indirizzando al sovrano una rimostranza in cui presenta un articolato progetto di acclimatazione di piante esotiche. Nel 1559 Enrico II gli affida la cura del Bois de Boulogne e Carlo IX gli mette a disposizione un appartamento nel castello di Madrid, al margine del Bois. Ed è proprio nel mentre fa rientro a casa, nell'aprile 1565, che una sera incappa in un gruppo di banditi che lo picchiano a morte. Ma è stato anche ipotizzato che gli assassini non fossero ladri capitati lì per caso, ma nemici politici ugonotti, che volevano fargli pagare le sue posizioni recisamente filocattoliche. Al momento della morte, aveva 49 anni e stava lavorando al commento delle opere di Dioscoride e Teofrasto.  Tra zoologia e botanica Belon, oltre ad essere uno dei primissimi naturalisti viaggiatori, è anche il maggiore naturalista francese del suo tempo. Nel resoconto del viaggio in Oriente come nei trattati di vario argomento, si segnala per la profonda erudizione, la capacità di osservazione, l'attenzione minuziosa ai particolari, lo spirito critico, l'esattezza delle informazioni, le intuizioni originali. Les observations divennero un classico e riscossero il plauso sia di Clusius, che come abbiamo visto ne fu il primo traduttore, sia di Pitton de Tournefort, che un secolo e mezzo dopo Belon avrebbe ripercorso diverse tappe del suo viaggio. Anche se la sua prima passione andava alla botanica, ha lasciato i maggiori contributi come zoologo. I due trattati sui pesci (anzi, più in generale sugli animali acquatici) ne fanno uno dei padri dell'ittiologia, con Rondelet, Salviati e Aldovrandi; il primo contiene la prima accurata descrizione del delfino e il secondo è corredato da ottime illustrazioni, probabilmente fornite da Barbaro, come quelle che accompagnano quello sugli uccelli (o sui volatili, visto che include i pipistrelli). Quest'ultimo libro è celebre soprattutto per contenere due immagini affiancate, una dello scheletro di un essere umano, l'altra dello scheletro di un uccello, con tiranti e didascalie che ne mostrano le affinità. Si tratta dunque del primo tentativo di anatomia comparata. Belon ha dedicato moltissime pagine delle Observations alla flora dei paesi visitati, descrivendo per primo dozzine di piante tra cui il platano Platanus orientalis, l'acacia arabica Vachellia nilotica, il cedro del Libano Cedrus libani e forse il lillà Syringa vulgaris. Ha invece riservato alla botanica solo due piccole opere, una in latino, l'altra in francese. La prima, De arboribus coniferis, resiniferis, aliis quoque nonnullis sempiterna fronde virentibus, è un trattatello di una trentina di pagine che ha il merito storico di essere la prima opera in assoluto a trattare specificamente le conifere, nome che si deve proprio a lui, anche se fu adottato e diffuso da Gessner. Non è il solo motivo di interesse di quest'opera: come tutti i botanici del suo tempo, anche l'obiettivo principale di Belon è identificare le piante citate dagli antichi; tuttavia, anche se conosce a menadito i loro testi e non lesina le citazioni erudite, non lo fa con gli strumenti del filologo, ma con quelli del botanico, ovvero osservando le piante analiticamente e mettendole a confronto quasi con chiavi dicotomiche ante litteram; ecco quanto dice, ad esempio, a proposito di un'entità che propone di chiamare Pinaster: "Perciò ritengo a ragione che vada chiamato Pinaster; infatti Abies, il Cedrus grande [ovvero il cedro del Libano], Sapinus e Larix estendono i loro rami ai lati del tronco come le braccia di una persona, per poi discendere arcuati; invece Pinaster, Pinus e Picea li emettono storti". L'altra opera, Les Remonstrances sur le default du labour et culture des plantes, et de la cognoissance d'icelles, ha natura totalmente diversa: scritta non a caso in lingua volgare, è al tempo stesso un trattato di arboricoltura, con molte indicazioni tecniche, e un programma per rilanciare il patrimonio forestale francese depauperato da secoli di sfruttamento. Belon, sul modello soprattutto di ciò che ha visto in Italia, sogna una Francia dove nelle parti non utilizzate delle tenute vengano piantate grandi quantità di alberi, scelti per la loro utilità (sono alberi da legname, non fruttiferi), la facilità di coltivazione, ma anche la bellezza estetica. Gli alberi autoctoni, seminati in estesi vivai, vi si mescoleranno a quelli esotici di cui raccomanda l'introduzione. A tal fine, acclude anche un lungo elenco di alberi "tanto selvatici quanto addomesticati" adatti ad essere "allevati ed educati in ogni luogo". Egli stesso, come riferisce anche Gessner, fece esperimenti di acclimatazione nel suo giardino a Parigi (forse prima a Saint Germain poi al Bois de Boulogne) e gli è solitamente attribuita l'introduzione in Francia di un lungo elenco di piante esotiche che avrebbe riportato con sé dal suo viaggio in Oriente ma anche dall'Italia: l'albero di Giuda Cercis siliquastrum, la quercia da sughero Quercus suber, il leccio Quercus ilex, il pistacchio Pistacia vera, il mirto Myrtus communis, il ginepro rosso Juniperus oxycedrus e le due piante che più aveva ammirato in Oriente, il cedro del Libano Cedrus Libani e il platano Platanus orientalis. Solo di quest'ultimo, di cui tentò l'introduzione a Touvois, ci sono tracce documentate; tutti gli altri sono nominati nei suoi testi, ma non abbiamo alcuna prova che ne abbia veramente riportato con sé i semi, come nelle Remonstrances invita a fare i naturalisti viaggiatori .  Un piccolo genere alquanto singolare Del suo eventuale ruolo come arricchitore della flora francese non fa per altro menzione padre Plumier, che nel dedicargli il genere Bellonia (con due enne, sulla base del nome latino) ne ricorda invece le opere e la tragica morte: "Pierre Belon (Petrus Bellonius Cenomanus) fu medico, uomo di indefesso lavoro e studio, che possiamo in qualche modo percepire dal frutto delle sue veglie che divulgò in parte in latino in parte in francese. Infatti in latino ha lasciato un libro sulle conifere, in francese libri sugli uccelli e sui pesci, un commento a Dioscoride e un libro di agricoltura. Altro ancora progettava di scrivere, ma, mentre si accingeva a tal lodevole intento, fu interrotto dall'inattesa morte inflitta dalla mano di un empio ladrone". Nacque così il genere Bellonia, poi ufficializzato da Linneo, inizialmente con una sola specie, B. aspera, cui più tardi se ne aggiunse una seconda, B. spinosa. Il piccolo genere, endemico di Cuba e di Hispaniola, appartiene alla famiglia Gesneriaceae, nell'ambito della quale appare unico da diversi punti di vista. In primo luogo, sono veri e propri arbusti, con rami legnosi; in secondo luogo, B. spinosa è la sola specie dotata di spine dell'intera famiglia. Infine i fiori presentano le caratteristiche tipiche dei fiori impollinati per sonicazione. Mentre nella maggior parte dei fiori le antere si aprono longitudinalmente per rilasciare il polline, in una minoranza di angiosperme (8-10%), lo rilasciano parsimoniosamente come risposta a stimoli sonori. Le caratteristiche tipiche di questi fiori che si ritrovano in Bellonia, sono: posizione del fiore inclinata, petali che si allargano a formare una campana, corolla bianca, stami eretti con brevi filamenti e grandi antere gialle che formano una specie di cono e si aprono solo all'apice da un poro o una breve fessura, polline polveroso, assenza di nettare. Gli impollinatori (alcuni tipi di imenotteri e di surfidi) avvicinano il fiore dal basso; dopo l'atterraggio, lo afferrano con le zame e usando i muscoli del torace (ma senza muovere le ali) emettono un ronzio, percepibile a breve distanza, che fa vibrare le antere e stimola l'apertura dei pori apicali e il rilascio del polline. Ecco perché questo particolare tipo di impollinazione, oltre che sonicazione, è detta impollinazione a ronzio (buzz pollination). Le due specie sono piuttosto simili (tanto che per qualche tempo sono state considerate una specie sola) ma B. spinosa differisce da B. aspera non solo per la presenza di spine, ma anche per i fiori solitari, anziché raccolti in cime di 2-4, il tubo più breve e alcune caratteristiche del polline. La prima è presente sia a Cuba sia a Hispaniola, in una varietà di substrati, mentre la seconda è endemica dell'area meridionale di Haiti in terreni calcarei.

0 Comments