|

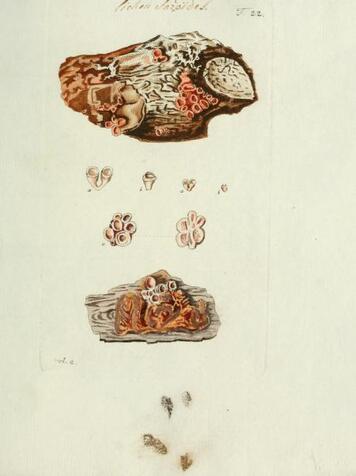

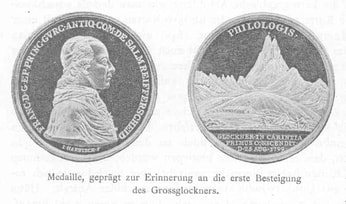

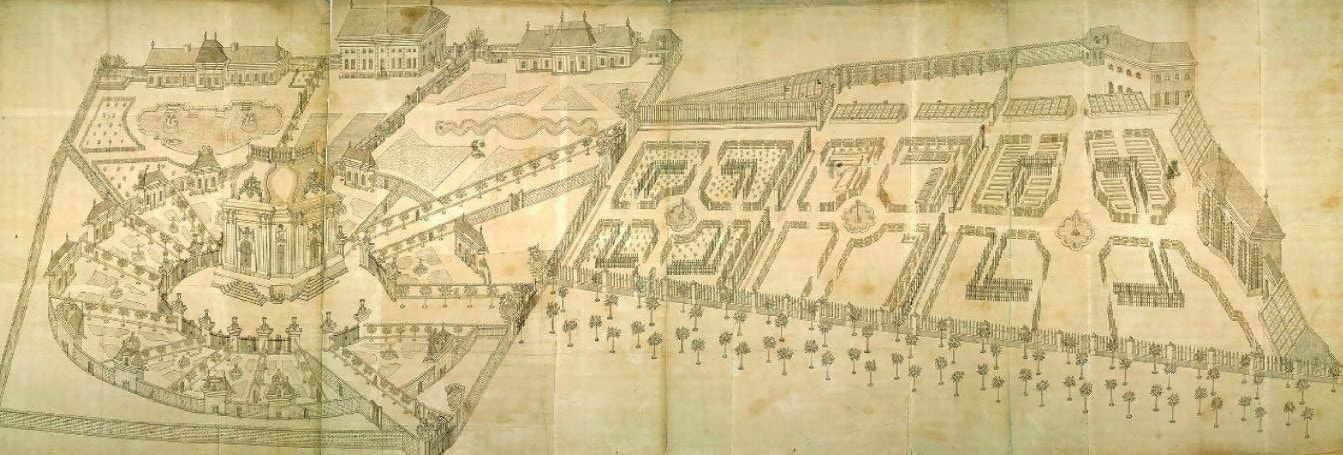

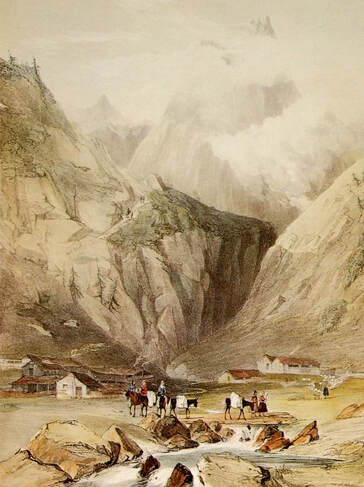

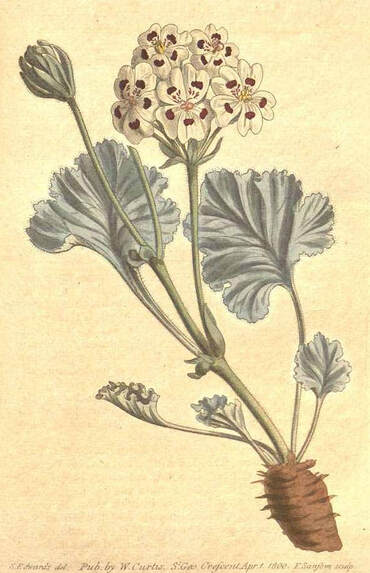

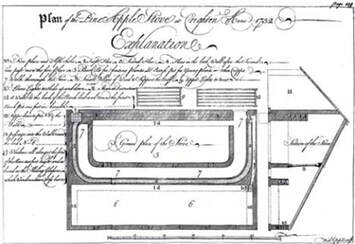

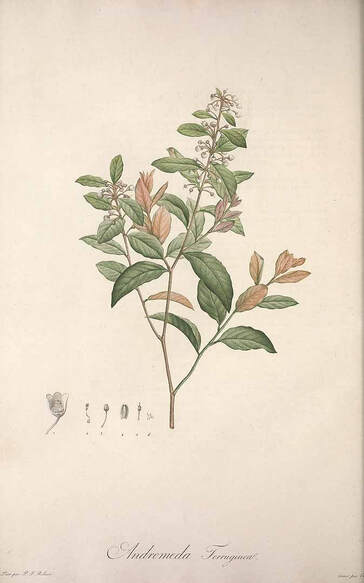

Due belle piante alpine, Favratia zoysii (sin. Campanula zoysii) e Viola calcarata subsp. zoysii (sin. Viola zoysii), entrambe endemiche delle Alpi Giulie, e il genere orientale di graminacee Zoysia, molto popolare per creare tappeti erbosi resistenti al calpestio e alla siccità, celebrano il barone sloveno Karel Zois, che si fece conoscere nell'ambiente botanico austriaco e tedesco con i suoi invii di piante alpine. Vissuto all'ombra del molto più celebre fratello maggiore Žiga Zois, figura chiave dell'illuminismo sloveno, insieme a lui creò un parco ricco di piante esotiche che comprendeva anche un giardino alpino, il più antico della Slovenia (nonché uno dei primissimi al mondo).  Un fratello famoso e brillante Nei primi anni del Settecento, i fratelli Francesco e Michelangelo Zois, nati a Berbenno in Valle Imagna (Bergamo), andarono a cercare fortuna a Venezia. Mentre il primo rimaneva nella città lagunare, il secondo intorno al 1720 si trasferì a Lubiana per lavorare nella bottega di un conterraneo che aveva fatto fortuna, Peter Anton Codelli, un mercante che commerciava in telerie e materiali ferrosi. Nel 1727, ottenne la cittadinanza e insieme a un socio rilevò la ditta. Era l'inizio di una straordinaria ascesa economica e sociale: già nel 1730 era membro del consiglio municipale, nel 1735 acquistò l'intera ditta e ne espanse gli affari; vedeva in Italia il ferro e l'acciaio della Carniola, importava attraverso Venezia prodotti orientali (uvetta, mandorle, fichi, allume, mastice, candele, incenso) che esportava in Germania e in Austria. Negli anni '40 e '50, grazie all'acquisto di diverse miniere e fonderie, controllava quasi l'intero settore siderurgico della Carniola ed era ormai una delle persone più ricche del paese. Nel 1737 fu insignito della nobiltà ereditaria, nel 1747 sposò in seconde nozze una nobildonna slovena e dal 1760 si fregiò del titolo di barone (Freyherr zu Edelstein). Era anche un grosso proprietario terriero; tra le sue tante proprietà, spicca il castello rinascimentale di Brdo, acquistato intorno a 1755. Situato nei pressi Kranj, al centro di una tenuta di 500 ettari, oggi è la principale sede di rappresentanza della Repubblica di Slovenia; qui visse per gran parte della sua non lunga vita il botanico Karel Zois (Karel Filip Evgen, in tedesco Carl Filipp Eugen Zois Freiherr von Edelstein, 1756-1799). Era uno dei più giovani dei numerosi figli (almeno otto) nati dal secondo matrimonio di Michelangelo Zois; sulla sua vita personale non sappiamo molto, forse perché è stato oscurato dal ben più famoso fratello maggiore Žiga (Sigismondo o Sigmund, 1747-1819), il principale esponente dell'illuminismo sloveno. Oltre a far prosperare gli affari di famiglia con l'aiuto del cugino Bernardin (figlio di un fratello di Michelangelo), Žiga Zois fece del suo palazzo di Lubiana il punto d'incontro degli artisti e degli intellettuali della Carniola; incoraggiò la codificazione dello sloveno, fino ad allora considerato un semplice dialetto, promuovendo anche la pubblicazione del primo giornale in lingua slovena, Lublanske novice. Mecenate di artisti e scienziati, si interessò egli stesso di geologia, mineralogia, zoologia (inviando tra l'altro alcuni esemplari di proteo Proteus anguinus a Schreiber perché ne studiasse l'anatomia), nonché botanica, probabilmente per influsso del fratello. Da buon proprietario di miniere e ferriere, era soprattutto un geologo e come tale è ricordato dal minerale zoisite, che gli fu dedicato nel 1805 da Abraham Gottlob Werner cui ne aveva inviato un campione raccolto sulla Svinška planina. Tra i maggiori esponenti del suo circolo, per il suo ruolo pionieristico nello studio della geologia e della flora delle Alpi Giulie, va citato il chirurgo di origini francesi Belsazar Hacquet (1739-1815); dopo una vita avventurosa, egli lavorò dapprima a Idria come chirurgo minerario e ostetrico. Qui conobbe il lavoro di Scopoli, che attirò la sua attenzione sulla flora della Carniola; ne continuò le ricerche esplorando le Alpi Retiche, Noriche, Carniche e Giulie. Nel 1773 si trasferì a Lubiana come docente del Liceo medico e chirurgico e della scuola di ostetricia e divenne segretario dell'Associazione agricola della Carniola, di cui Žiga Zois era membro eminente; divenuto suo stretto amico e collaboratore, lo aiutò a creare un gabinetto di scienze naturali e una notevole biblioteca e lo assistette nelle sue ricerche mineralogiche e geologiche. Una passione condivisa (anche da Karel, come vedremo più avanti) era quella per le montagne: già nel 1777 Hacquet aveva tentato di raggiungere la vetta del Triglav, la maggiore della Slovenia (2864 m.), ma aveva dovuto accontentarsi del Mali Triglav (2725 m). Certamente su suo suggerimento, nel 1778 il barone Zois finanziò la prima scalata coronata da successo, cui parteciparono il chirurgo Lovrenc Willomitzer (che era stato allievo di Hacquet a Idria), un cacciatore di camosci e due minatori che lavoravano per Zois. Uno di loro, Matevž Kos, è anche il più noto dei raccoglitori di Karel. Proprio la natura del Triglav trascinò Zois nella grande disputa che nel Settecento divideva i geologi; secondo i nettunisti e il loro caposcuola Werner, tutte le rocce avevano un'origine marina; sulla scia dello scozzese James Hatton, i plutonisti sottolineavano invece il ruolo del magma e delle eruzioni vulcaniche nei processi di formazione delle rocce. Un convinto seguace di questa posizione era Johann Ehrenreich von Fichtel di Sibiu in Transilvania, cui Zois aveva inviato campioni di rocce raccolte ai piedi di monti Vršac e Triglav. Nel suo Mineralogische Aufsätze (1794) Fichtel sostenne che questi fossili provavano che le parti basse del massiccio erano costituite da sedimenti di origine marina (calcari secondari), mentre le parti più alte erano costituite da rocce calcaree primarie di origine magmatica. Zois, che tra l'altro corrispondeva con Dolomieu, che fu suo ospite nel 1784, non era d'accordo: era convito che anche le rocce calcaree della sommità fossero di origine marina; se i suoi campioni di fossili venivano dalle parti basse, era perché non aveva chiesto ai suoi uomini di raccoglierne ad altezze maggiori. Urgeva una spedizione geologica in piena regola. Zois la affidò a due sacerdoti, Valentin Vodnik e Jožef Pinhak, accompagnati dal conte Franz Hohenwart e da alcune guide, tra cui Matevž Kos e un altro dei raccoglitori di Karel Zois, Andrej Legat. Nell'agosto il gruppo esplorò il Vršac, a settembre il Triglav, raccogliendo abbastanza fossili da dimostrare le origini marine anche delle parti alte del massiccio. Valentin Vodnik era anche un poeta, e quella scalata ispirò uno dei suoi poemi più celebri, intitolato appunto Vršac. Fu poi uno dei principali redattori di Lublanske novice, riunendo nella sua persona i diversi aspetti del mecenatismo di Žiga Zois: gli interessi letterari, la promozione della lingua e della cultura slovena, la ricerca scientifica e l'amore per la montagna. Della generosità di Zois si giovarono anche i cittadini di Lubiana, cui aprì il giardino che fece costruire su un tratto delle antiche mura; la sua collezione di oltre 5000 minerali andò a costituire il primo nucleo del Museo di scienze naturali di Lubiana.  Un botanico rispettato, ma oscuro Rispetto a questa brillante e poliedrica figura, il fratello minore Karel appare decisamente in ombra. Non faceva parte del "circolo di Zois", e neppure viveva a Lubiana, ma per lo più a Brdo o anche a Javornik nell'Alta Carniola, dove gli Zois, oltre alla loro maggiore fonderia, possedevano una casa padronale. Questa scelta contro corrente e la relativa carenza di informazioni su di lui hanno dato origine a qualche malignità. Uno dei suoi primi biografi, Karel Dežman, ipotizzò che fosse "un po' eccentrico"; Voss raccolse la voce che non fosse in buoni rapporti con il fratello maggiore e che, dopo la sua morte, questi avesse fatto sparire tutti i documenti più o meno compromettenti. Nada Praprotnik, che ha dedicato molti studi a questi precursore della botanica slovena, ritrovando anche documenti inediti, contesta almeno la seconda affermazione; fino al 1795, quando la gravissima gotta di cui soffriva relegò Žiga nella casa di Lubiana e lo costrinse su una sedia a rotelle da lui stesso progettata, il barone trascorreva lunghi periodi a Brdo e Javornik e visitava spesso le ferriere. Condivideva la passione per la botanica del fratello, era orgogliosissimo delle piante che gli furono dedicate, e incoraggiò in ogni modo le sue ricerche. Illuminante a tale proposito è una sua lettera a Hacquet: "La sua passione botanica mi sta già influenzando. Ho avuto la fortuna di potergli inviare il tuo Leontodon terglouense con altri materiali che ho riconosciuto dai tuoi disegni. Sulle nostre montagne ci sono molte piante che tu e il signor Scopoli avete ignorato; i miei numerosi lavoratori delle miniere e delle foreste più alte mi permettono di cercarle. Ho fatto ristrutturare una piccola casa colonica a due terzi dell'altezza di Belščica in modo che l'anno prossimo io vi possa trascorrere il mese di luglio per dedicarmi alla botanica sulle cime e lungo la valle. Successivamente partiremo per Bohinj. Ho trovato modo di far portare mio fratello a cavallo a Vele Polje sul Triglav a basso costo, e spero di arrivarci io stesso". Forse, semplicemente Karel era di salute cagionevole (morì a poco più di quarant'anni), oppure non amava la città e la vita di società. Secondo Wulfen, a iniziarlo alla botanica fu un suo ex allievo del collegio gesuitico di Lubiana, un certo Weber; sicuramente determinante fu l'esempio di Hacquet, autore fra l'altro di una Flora carniolica, che lo stimava al punto che, quando partì da Lubiana alla volta di Leopoli, gli lasciò il suo erbario. Il vero mentore di Karel Zois fu però Franz Xaver Wulfen, al quale il barone sloveno inviò diverse piante che il gesuita pubblicò a partire dal 1788. Nada Praprotnik ne ha individuate una dozzina, a cominciare dalle due che portano il suo nome: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), raccolta da Zois nelle montagne di Bohinj e sullo Storžič; Viola zoysii (oggi Viola calcarata subsp. zoysii) che gli spedì a Klagenfurt intorno al 1785 "dalle Alpi della Carniola al confine con la Carinzia, viva, ancora con la terra". Altri endemismi delle Alpi Giulie e Carniche segnalate da Zois e pubblicate da Wulfen sono Saxifraga tenella e Moehringia villosa. Zois era anche in contatto con altri botanici: a Willdenow inviò Senecio carniolicus (oggi Jacobaea carniolica), a Sternberg piante vive di Saxifraga atropurpurea (oggi Saxifraga exarata subsp. ampullacea) raccolte a Konjska Planina. Invece Thomas Host lo cita per Stemmacantha rhapontica (oggi Leuzea rhapontica subsp. rhapontica) raccolta sulle montagne di Bohinj. Sappiamo da diverse testimonianze che i fratelli Zois possedevano almeno due capanne o rifugi montani, da cui Karel partiva per le sue escursioni. Abbiamo già incontrato quella che sorgeva sotto Belščica sulle Caravanche; non esiste più ma è rimasto il nome Gospodova koča ("capanna del signore") perche la usava "un signore che era solito raccogliere piante". L'altra si trovava sul Dvojno jezero nella valle dei laghi del Triglav, o forse più in alto presso il lago Ledvice (a meno che le capanne fossero tre). Nel 1795 vi fecero sosta i membri della spedizione al Triglav; secondo la testimonianza di Franz Hohenwart, era costruita in legno di larice, comprendeva un'ampia cucina, dove dormivano anche i servitori, un magazzino per le provviste e le raccolte, camere per gli ospiti, una stanza da letto e un salotto per il barone. Arrivato poco prima del tramonto, il gruppo fu accolto molto ospitalmente e poté ammirare l'opera di Karel Zois che, sebbene si trovasse nel rifugio da solo una settimana, aveva raccolto già più di mille piante, molte delle quali destinate ai suoi corrispondenti; prima che potessero disimpegnarsi, ci vollero due ore! Chiaramente le piante venivano raccolte in più esemplari; alcune venivano essiccate per l'erbario (alla sua morte, Karel Zois lasciò un erbario di 2100 esemplari, per lo più costituito da piante alpine) o per essere spedite ad amici e corrispondenti; altre venivano portate vive a valle. Oltre a quelle raccolte di persona, Zois si serviva di una serie di raccoglitori professionisti; erano fittavoli o dipendenti della famiglia in qualità di boscaioli, cacciatori o minatori; tra i primi scalatori del Triglav, abbiamo già incontrato Matevž Kos e Andrej Legat. Secondo Wulfen, fu Kos a raccogliere Malaxis monophyllos sulle pendici del Vršac. Le piante vive, insieme a ceste di terra di montagna, andavano ad arricchire il giardino alpino che, con molta spesa e grande impegno, Karel Zois volle sul lato sud-est del parco di Brdo. Il castello era circondato da una vasta tenuta, con foreste, stagni, frutteti. Molto probabilmente già all'inizio del Settecento a sud dell'edificio c'era un parterre in stile barocco, con un asse principale lungo 600 metri, percorso da un ampio viale, con aiuole a ramages delimitate da siepi di bosso su entrambi i lati. Questa parte venne mantenute, ma già all'epoca di Michelangelo venne creato un giardino recintato che combinava il giardino di piacere con la tenuta agricola; progettato su due livelli, con un dislivello di 60 cm, era diviso in 24 parcelle rettangolari uniformi e simmetriche, piantate in vario modo e delimitate da alberi da frutto e siepi di agrifoglio. A partire dal 1784 o 1785, i fratelli Zois, pur rispettando la sostanzialmente l'impianto preesistente, intervennero aggiungendo diversi elementi: un nuovo viale con tigli posti su sei file e prati e campi su entrambi i lati; due stagni, ciascuno dei quali dotato di un padiglione estivo a pagoda e collegato al castello da un viale di carpini; diversi edifici, tra cui cottage rustici con il tetto di paglia, una gloriette, una ghiacciaia, una rimessa per barche e una pista da bowling; per le piante esotiche c'erano sia una serra sia un'orangerie, dove venivano ricoverate le piante in vaso che nella bella stagione era esposte all'esterno. Poiché utilizzavano il medesimo impianto di riscaldamento, forse erano due settori dello stesso edificio. Tra il 1785 e il 1796, a Brdo vennero piantati 6.398 alberi e 1.063 arbusti autoctoni ed esotici; le ornamentali esotiche furono fatte venire per lo più dall'Olanda ma anche dall'Inghilterra (tra i fornitori, il celebre vivaio Loddiges); per moltiplicarli, sul lato est venne creato un vivaio (Novina). A Karel le specie esotiche interessavano soprattutto come oggetto di studio; era lui a occuparsi della loro scelta e a tenere i contatti con i fornitori. Alcuni li ottenne anche dai suoi corrispondenti, in particolare da Thomas Host che, in cambio delle piante alpine, gli procurò diverse piante esotiche, probabilmente coltivate a Schönbrunn. La pupilla degli occhi di Karel Zois era però il giardino botanico alpino, che venne creato sul lato più assolato del giardino. Qui egli fece trapiantare le piante alpine che raccoglieva durante le sue escursioni o gli venivano portate dai suoi raccoglitori. Fare crescere e sopravvivere a Brdo, a circa 420 m sul livello del mare, piante che crescono molto più in alto e hanno esigenze particolari e diversificate non dovette essere un'impresa facile. Il giardino fu certamente preparato con grande accuratezza, provvedendo a fornire ad ogni pianta l'esposizione e il terreno giusto. Lo fa pensare il fatto che vi fossero coltivate con successo piante notoriamente difficili come l'orchidea Cypripedium calceolus, le emiparassite Pedicularis o la calcifila Tozzia alpina. Tra i manoscritti di Žiga Zois, ci è giunto un "Elenco principale dei semi delle piante alpine" che però fu certamente scritto da Karel Zois, come si deduce dal fatto che Campanula zoysii è chiamata "campanula mea"; è citata più volte, mentre non sembra che egli coltivasse la "sua" viola: forse era troppo difficile farla prosperare in pianura, o si accontentava di goderla nel suo cottage sulle Caravanche, dove ancora oggi cresce in abbondanza. Molte delle piante alpine coltivate a Brdo erano piuttosto comuni, ma non mancavano le specie più rare come un'altra campanula, Campanula cespitosa, un endemismo delle Alpi orientali scoperto da Scopoli; Lilium carniolicum, di distribuzione strettamente carsica; Primula carniolica, un raro endemismo sloveno che cresce solo nel settore settentrionale della Selva di Trnovo nelle Alpi Giulie; Drypis spinosa, una specie tipica dei ghiaioni calcarei, un endemismo illirico con stazioni disgiunte nelle Alpi di Kamnik; Geranium argenteum, che in Slovenia cresce solo in poche stazioni e probabilmente fu raccolto sul Črna prst, che già Wulfen considerava un vero e proprio giardino naturale per la sua ricchezza di specie. Oltre alle piante dei monti della Slovenia, Karel Zois coltivava anche specie montane ottenute dai suoi corrispondenti: ad esempio, non crescono in Slovenia Lomatogonium carinthiacum e Wulfenia carinthiaca, i cui semi gli vennero inviati dal direttore dell'orto botanico di Vienna von Jacquin. Alcune specie venivano da molto più lontano: nell'elenco e nei quaderni di Zois sono citate piante asiatiche provenienti dalla Siberia, dalla Kamčatka o dal lago Baikal. Probabilmente a procurargliele fu un altro illustre corrispondente, Peter Simon Pallas. Il giardino botanico alpino di Karel Zois è di grande importanza storica: non solo fu il primo orto botanico della Slovenia, ma è in assoluto uno dei primissimi giardini alpini. Basti pensare che l'Alpengarten del Belvedere a Vienna, che vanta la primogenitura, fu fondato successivamente, nel 1803. Tuttavia fu di brevissima durata: Karel Zois morì a soli 43 anni nella casa di famiglia a Trieste. Il fratello, ormai prigioniero della gotta, non visitava da tempo la proprietà, e alla sua morte, nel 1819, la lasciò a un nipote (anch'egli si chiamava Karel Zois) che trascurò del tutto sia il giardino alpino sia il vivaio. Nel catasto del 1826, mentre compare ancora il giardino barocco, non esistono più né l'uno né l'altro.  Erbe per prati indistruttibili Oltre che dall'eponimo delle due specie che gli furono dedicate da Wulfen, Karel Zois è ricordato dal genere Zoysia, omaggio di Willdenow con questa motivazione: "In memoria del barone Karl Zois di Lubiana, che ha studiato con grande zelo la flora del suo paese e attraverso un'attenta ricerca ha scoperto diverse nuove specie". Questo genere della famiglia Poaceae comprende otto specie di erbe originarie di una vasta area che va dall'Oceano indiano al Pacifico, con centro di diversità nell'Asia sud-orientale; sono erbacee perenni rizomatose tappezzanti con lamina fogliare breve, stretta e piatta che formano tappeti erbosi bassi e densi. Originarie di paesi caldi, fanno parte delle cosiddette "essenze macroterme", ovvero di quelle specie di graminacee per prati erbosi che prediligano climi caldi, hanno una notevole resistenza alla siccità, posseggono apparati radicali profondi e aggressivi che consentono loro di riprendersi rapidamente dopo la pausa invernale, durante la quale tendono a ingiallire o a perdere la parte aerea. Sono anche fortemente resistenti al calpestio, per cui trovano largo impiego, oltre che nei prati ornamentali, negli impianti sportivi come campi da golf, da calcio o da rugby, Le Zoysia formano un tappeto erboso molto fitto e compatto, che tende naturalmente a non permettere la crescita delle infestanti (tranne che nel periodo di dormienza, che è uno dei loro talloni d'Achille); la crescita è poi molto lenta, richiedendo quindi tagli meno frequenti delle classiche erbe da prato all'inglese. Ma soprattutto sono estremamente resistenti sia alle alte temperature sia alla siccità. In commercio si trovano essenzialmente due specie, Z. japonica e Z. matrella. Z. japonica, più settentrionale, è presente in Cina, Manciuria, Corea, Giappone; negli Stati Uniti fu introdotta dalla Cina nel 1895 e presto divenne la specie più utilizzata nei due terzi meridionali del paese. Rispetto alle altre specie, ha una tessitura più grossolana, cresce più rapidamente e necessita di almeno quattro ore di sole al giorno. Soprattutto negli Stati Uniti, ne sono state sviluppate numerose cultivar tra le quali 'Zenith' si segnala per la maggiore resistenza alle basse temperature (fino a -10). Z. matrella è diffusa in un'area vastissima che va dal Madagascar e dalle Mascarene a occidente fino alle isole Salomone a oriente; se ne distinguono due varietà: la più occidentale Z. matrella var. matrella, spesso commercializzata con il vecchio nome Z. tenuifolia, anche nota come "erba delle Mascarene" (dal Madagascar all'Australia settentrionale) e la più orientale, Z, matrella var. pacifica (dall'Indocina al Pacifico nord-occidentale), nota come "erba di Manila". Si distingue da Z. japonica per la lamina fogliare più fine (strettissima in Z. matrella var. matrella), i ciuffi più fitti, la predilezione per i terreni sabbiosi anche poveri e la resistenza alla salinità, essendo una specie prevalentemente costiera. La varietà occidentale con il nome Z. tenuifolia è stata fatta conoscere in Europa da Elie Bonaut, floricoltore di Antibes, che ne ha diffuso la coltivazione nella riviera francese. La sua principale caratteristica è la versatilità; inoltre ha un periodo di dormienza più breve (1-2 mesi). Anche di questa specie esistono molte cultivar, come 'BRF Zoysia' (la sigla sta per Blade Runner Farm), una delle più utilizzate per i campi da golf. Esistono anche ibridi tra le due specie, il cui nome botanico è Zoysia x forbesiana, dall'agronomo statunitense che per primo tentò questo incrocio. In epoca di riscaldamento globale e di precipitazioni ridotte, un prato di Zoysia può essere una soluzione particolarmente sostenibile, adatta anche a giardinieri pigri, anche se non sarà davvero "indistruttibile" come vanta la pubblicità. Ma così come c'è uno Zois famoso e uno più defilato, oltre a questa regina del green, abbiamo anche un'altra, più oscura Zoysia, anzi... falsa Zoysia. Nel 1924 in Somalia venne raccolta un'erba che a prima vista assomigliava a una Zoysia, ma non lo era. Nel 1928 il botanico italiano Chiovenda la pubblicò, denominandola Pseudozoysia sessilis. Unica specie di questo genere, è una piccola erbacea perenne, alta meno di 15 cm; anch'essa forma densi ciuffi di foglie con lamina stretta e lineare e ha infiorescenze a falsa spiga con spighette su assi contratti; è un'alofita che cresce sulle dune costiere.

0 Comments