|

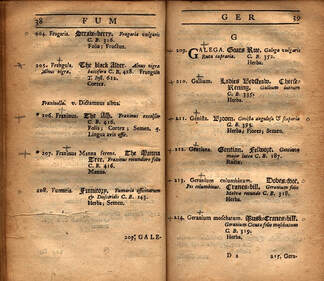

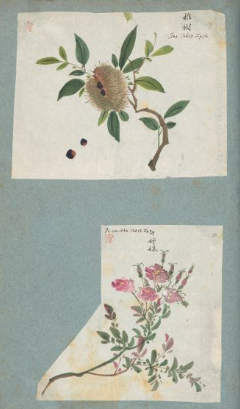

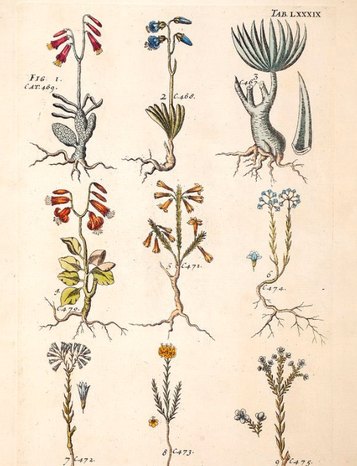

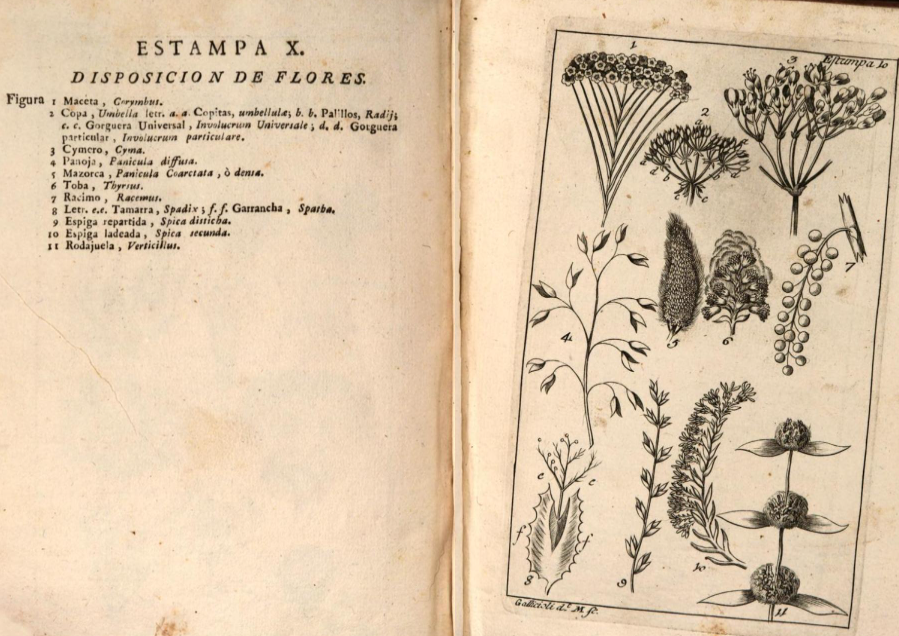

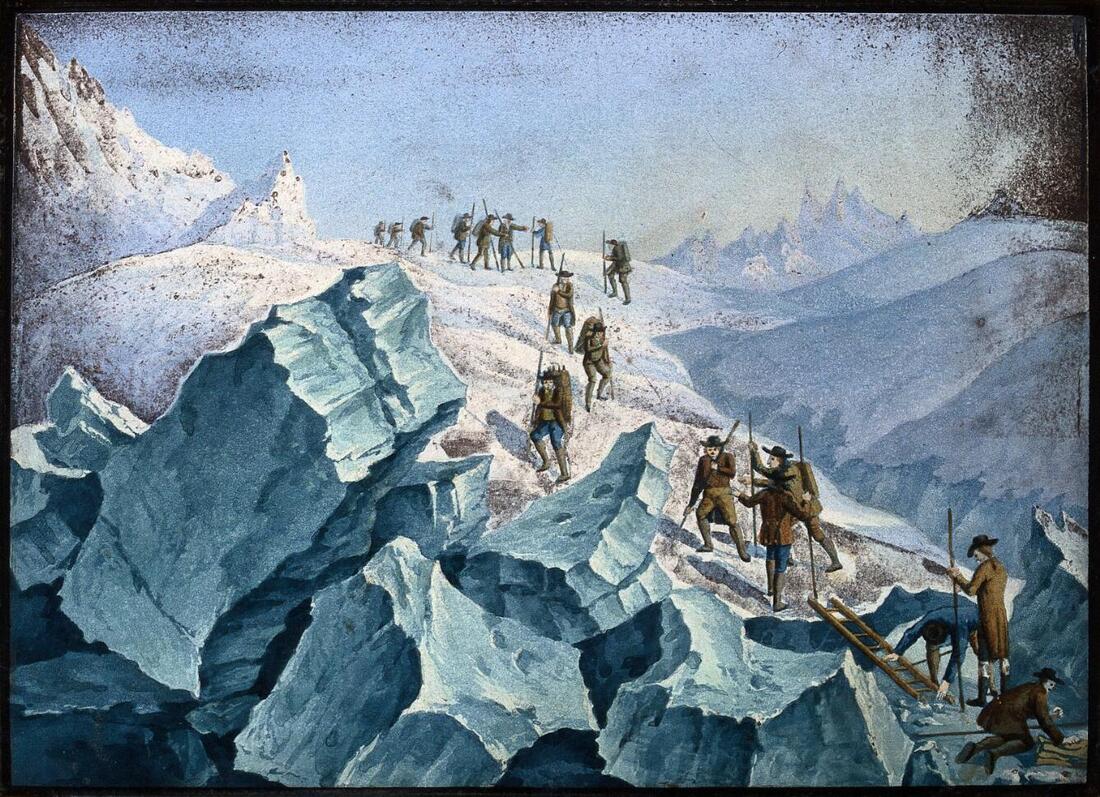

L'orto botanico di Madrid rimase a lungo una roccaforte del sistema di Tournefort. Bisognò attendere la morte del primo cattedratico José Quer nel 1764 perché finalmente si aprisse alla nomenclatura e alla classificazione linneane, grazie al suo successore Miguel Barnades. Anche lui catalano, ma formato a Montpellier, era molto più aperto del suo predecessore ed educò ai nuovi principi una generazione di validi botanici, il più famoso dei quali è José Celestino Mutis. Per i suoi studenti scrisse Principios de botánica, in cui si dimostra buon conoscitore degli apporti dei botanici europei e adotta una posizione ecclettica che accanto a Linneo valorizza anche i tentativi di classificazione naturale della scuola francese, in particolare di Michel Adanson. Era la prima opera di botanica scritta in castigliano; ciò comportò la creazione di un intero vocabolario, per il quale Barnades, al semplice adattamento dal latino, spesso preferì attingere alla lingua parlata. Lo ricorda il genere sudamericano Barnadesia, omaggio dell'allievo José Celestino Mutis. Il primo manuale di botanica in lingua castigliana Come si è visto in questo post, il Reale orto botanico di Madrid, sito inizialmente a Migas Calientes, nacque nel 1755; già nel 1757 furono attivi corsi di botanica per i futuri medici e farmacisti, tenuti dal primo professore e direttore del giardino José Quer e dal secondo professore Joan Minuart. Entrambi catalani e allievi di Jaume Salvador, si erano formati nel credo tournefortiano cui improntarono anche il loro insegnamento. Tutto cambiò nel 1764 quando Quer morì e fu sostituito da un altro medico catalano, Miguel Barnades (1708-1771) che, avendo studiato a Montpellier dove era stato allievo di Boissier de Sauvages, aveva una formazione più aggiornata. Anche se non era un linneano di stretta osservanza, apprezzava sia la nomenclatura binomiale sia il sistema artificiale di Linneo, di cui riconosceva la praticità e l'efficacia didattica. Convinto assertore dell'utilità della botanica non solo per la salute pubblica, ma anche per l'economia, attraverso l'agricoltura, l'allevamento, le applicazioni industriali, per permettere al maggior numero possibile di studenti di appropriarsi dei principi della botanica decise di divulgarli in un'opera in lingua volgare, Principios de botanica: sacados de los mejores escritores y puestos en lengua castellana (Madrid 1767), come egli dichiara esplicitamente: "Il desiderio di rendere più facile alla gioventù spagnola lo studio metodico della botanica mi spinge, o lettore, a presentarti la spiegazione dei principi di questa scienza naturale in lingua castigliana". L'opera si apre con un profilo storico della botanica che dimostra quanto Barnades si tenesse aggiornato e quanto fosse privo di pregiudizi e aperto all'innovazione. Dopo un excursus sull'antichità e gli arabi, egli si sofferma sul Cinquecento, l'epoca dei restauratori, sul Seicento, l'epoca degli ordinatori, e sul proprio secolo, l'epoca dei riformatori. Tra i moderni, elogia in primo luogo Linneo, raccomandando in particolare Filosofia botanica e Genera plantarum; cita positivamente anche il suo maestro Sauvages, Ludwig, Duhamel de Monceau, Haller, Adanson e Oeder. Si noti che Familles de plantes di Adanson era stato pubblicato nel 1763-64; di Elementa botanicae di Oeder era uscito l'anno prima il primo volume, mentre del secondo si attendeva la pubblicazione, come Barnades aveva saputo dell'autore stesso, evidentemente uno dei suoi corrispondenti. L'approccio del botanico catalano era dunque eclettico e poteva conciliare la classificazione artificiale di Linneo con quella naturale di Adanson, a proposito della quale faceva notare che individuare gruppi di piante affini era particolarmente utile per la botanica farmaceutica perché "le piante della stessa famiglia naturale e anche più dello stesso genere naturale" hanno spesso proprietà simili. Dopo un capitolo dedicato all'utilità della botanica, il libro prosegue con capitoli sulla botanica in generale, le piante e le loro divisioni, le parti delle piante, distinte in durevoli, secondarie e temporanee (quelle attinenti alla fruttificazione, dal fiore al frutto al seme), la fruttificazione (definita "clandestina") di felci, muschi ed alghe. Il breve capitolo conclusivo, sulla traza ovvero l'habitus o aspetto generale, era inteso come preludio a una seconda parte che avrebbe dovuto insegnare a riconoscere in modo chiaro e distinto le piante e a nominarle in modo corretto; questo secondo volume tuttavia non fu mai scritto. Il maggiore contributo del libro di Barnades consiste indubbiamente nel tentativo di creare un'intera terminologia; nel descrivere in modo analitico le varie parti delle piante, egli introduce centinaia di neologismi. Al semplice adattamento della parola latina, in genere egli preferisce un equivalente nella lingua comune; ad esempio, per le infiorescenze troviamo le seguenti equivalenze: corymbus = maceta; umbella = copa; cyma = cimero; panicula diffusa = panoja; panicula coartata = mazorca; thyrsus = toba; racemus = racimo; spadix = tamarra; spatha = garrancha; spica = espiga; verticillus = rodajuela. E' una scelta estrema, che corrisponde al desiderio di avvicinare alla botanica anche chi non aveva alcuna familiarità con il latino, ma che ebbe poco seguito. Rimanendo al nostro esempio, gli unici termini ancora usati nella terminologia botanica spagnola sono espiga e racimo, non a caso i più vicini alla forma latina. Solitamente si considera il manuale di Barnades troppo teorico per avere lasciato una traccia permanente, ma certamente contribuì al vero merito del medico e botanico catalano: aver gettato le basi della moderna botanica iberica aprendo la strada alla metodologia linneana, che sarà poi assai approfondita dai suoi successori Casimiro Gomez Ortega e Antoni Palau y Verdera. Tra i suoi allievi, il più noto è José Celestino Mutis, con il quale strinse amicizia durante il suo soggiorno a Cadice e che poi lo seguì a Madrid, dove la sua attività didattica dovette iniziare in modo ufficioso prima della nomina a professore all'Orto botanico, visto che Mutis lasciò la Spagna nel 1760.  Una dedica americana Si deve proprio a lui (con la complicità del figlio di Linneo) l'omaggio al botanico catalano del genere Barnadesia, descritto dal primo ma pubblicato dal secondo in Supplementum Plantarum (1781) con questa breve annotazione: "In memoriam Botanici Hispanici Barnadez dixit Mutis". Questo genere della famiglia Asteraceae, esclusivamente sudamericano, comprende 22 specie di arbusti e piccoli alberi, distribuite dalla Colombia all'Argentina, per lo più andine, tranne una singola specie che dal sudest del Perù si spinge fino al Brasile. Tra le caratteristiche distintive, la presenza di spine lungo i fusti e all'ascella delle foglie, i lunghi peli unicellulari presenti in tutte le parti del capolino e le corolle bilabiate dei fiori del raggio e talvolta anche di quelli del disco. I colori prevalenti delle corolle sono il rosa e il viola; alcune specie producono grandi quantità di nettare, il che ha fatto pensare siano impollinate da colibrì. L'analisi del DNA di Bernadesia e altri generi affini ha segnato un'importante tappa negli studi filogenetici sull'evoluzione delle piante. Nel 1987 un team guidato da Jansen e Palmer scoprì che in questi generi è assente una particolare mutazione (inversione) del DNA, presente invece in tutte le altre Asteraceae (oltre 20,000 specie) e assente nelle altre angiosperme. Ciò significa che questo gruppo (che proprio in base a questa scoperta è andato a costituire la sottofamiglia Barnadesieae - 10 generi e 85 specie) è il più antico delle Asteraceae, precedente la mutazione che si ipotizza sia avvenuta tra 38 e 42 milioni di anni fa. Le Barnadesiae sono piante molto attraenti soprattutto al momento della fioritura, ma sono raramente coltivate al di fiori dei paesi d'origine: piante d'altura delle Ande tropicali di cui si è detto che ogni giorno si sperimenta l'estate e ogni notte l'inverno, vivono in condizioni estreme difficili da riprodurre ad altre latitudini o in serra.

0 Comments