|

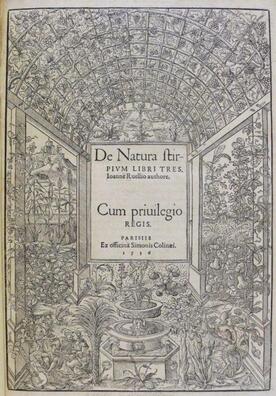

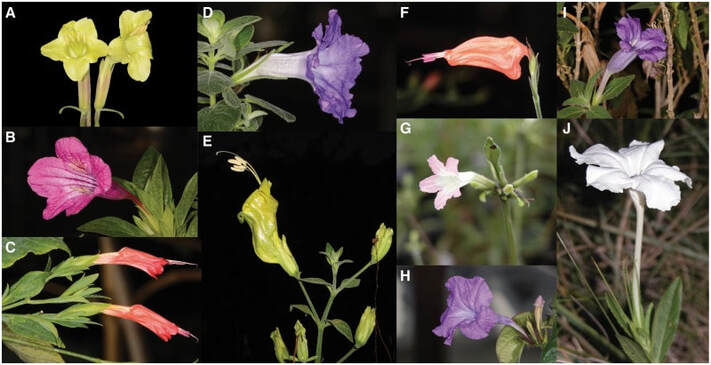

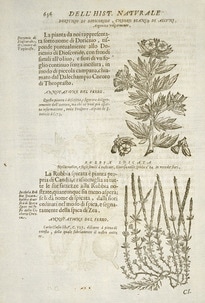

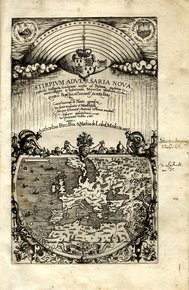

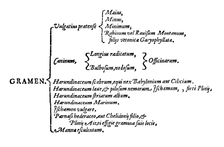

La botanica francese esordisce con un traduttore e un erudito, Jean Ruel, autore di eccellenti traduzioni dal greco in latino e di due sillogi del sapere scientifico degli antichi, la prima dedicata alla medicina veterinaria, la seconda alle piante officinali. Si tratta di De natura stirpium, in cui le nozioni estratte da Teofrasto, Dioscoride e Plinio vengono attualizzate cercando di ritrovare - spesso con risultati poco credibili - le piante degli antichi negli orti, nei giardini e nei prati di casa. Al di là dei suoi limiti, l'opera (che è anche quasi l'unica a riprendere gli insegnamenti di Teofrasto) ha il merito di trasmetterci il più antico elenco di piante in lingua francese. Di questo antesignano della botanica d'oltralpe non poteva dimenticarsi Charles Plumier, che gli dedicò lo splendido (e vario) genere Ruellia.  La botanica francese inizia con un grande traduttore Nel 1499, con l'aiuto di eruditi greci, Aldo Manuzio pubblica la prima edizione a stampa del testo greco di Dioscoride. Questa edizione, che include anche due trattati apocrifi sui veleni, fornirà la base per le traduzioni cinquecentesche in latino e nelle lingue moderne. Una delle prime, e delle più prestigiose, esce a Parigi nella primavera del 1516 ad opera del medico e filologo Jean Ruel (1479?-1537). Della vita di questo personaggio poco conosciamo, ad eccezione di qualche aneddoto. Il primo vuole che avesse appreso da autodidatta le lingue classiche, che tanto mirabilmente padroneggiava. Il secondo ci racconta che, rimasto vedovo, fu sollecitato dal vescovo di Parigi a abbracciare lo stato ecclesiastico, in modo da avere più tempo per lo studio; fu così che divenne canonico di Notre Dame. Sappiamo inoltre che tra il 1508 e il 1510 fu preside della facoltà di medicina di Parigi e per un certo periodo fu anche uno dei medici del re Francesco I, dedicatario di diverse sue opere. Una sintesi di queste poche notizia nella vita. Ma torniamo alla traduzione di Dioscoride. Pubblicata per i tipi di Henri Estienne il vecchio, si tratta di un lavoro eccellente in cui Ruel poté unire all'eleganza del linguaggio e alla competenza di filologo quella di medico e di botanico; la seconda edizione, riveduta e corretta (1530), ebbe successo europeo e divenne il punto di partenza per i tanti commenti di Dioscoride del Rinascimento, compreso quello di Mattioli. Nel corso del secolo ne uscirono venti edizioni. L'opera di traduzione di Ruel proseguì con Hippiatrika o Veterinariae medicinae (1530), a quanto pare commissionatagli da Francesco I, che consiste in una silloge di tutto ciò che era stato scritto in greco sui cavalli e la medicina veterinaria. Tradusse anche diverse opere di medicina, la più importante delle quali è De Methodo Medendi del medico bizantino Johannes Auctarius, uscita postuma (1539) con il titolo De Medicamentorum Compositione. Grazie a traduzioni, caratterizzate da una lingua elegante e da una perfetta intelligenza del testo di partenza, fu soprannominato, forse dall'amico Budé, l'"aquila degli interpreti". L'opera che lo fa entrare di diritto nella storia della botanica non è però una traduzione: De natura stirpium ("Sulla natura delle piante", 1536), analogamente al volume sulla medicina veterinaria, è una silloge in cui il medico-filologo riunì tutte le conoscenze dell'antichità sulle piante e sulla botanica applicata alla medicina; il grosso volume di oltre mille pagine, caratterizzato dall'alta qualità tipografica ma privo di immagini, si apre con un bel frontespizio: sotto una lussureggiante pergola d'uva vediamo un orto-giardino con piante locali ed esotiche (come la palma sulla sinistra) e una fontana che culmina in un amorino; sulla destra una curiosa figura alata con gambe caprine (un demone? un fauno? l'allegoria del tempo?), sulla sinistra una elegante coppia che, lasciata da parte la chitarra, si intrattiene a leggere in un grande libro (forse il libro della natura, o questo stesso che qui si apre). Il primo dei tre libri esordisce con una introduzione generale alla botanica tratta da Teofrasto; è questo un tratto originale del lavoro di Ruel, di fatto il solo autore del Rinascimento (ad eccezione del molto posteriore Cesalpino) a valorizzare l'insegnamento del poco studiato filosofo greco; di notevole interesse è anche il tentativo del nostro medico linguista di definire con precisione un vocabolario latino per le diverse parti delle piante. Segue poi la trattazione di circa seicento piante medicinali: prima gli alberi in ordine alfabetico (seconda parte del primo libro), poi le erbe coltivate (secondo libro), poi tutte le altre (terzo libro), parte in ordine alfabetico, parte raggruppate secondo criteri non sempre evidenti. Qui i nomi di riferimento sono Dioscoride e, anche di più Plinio. Tuttavia Ruel tentò di attualizzare l'insegnamento degli antichi, accostandovi le ricerche dei moderni e la sua stessa esperienza di medico e di conoscitore delle piante officinali. Fu così che ai nomi latini e greci unì quelli volgari, cercando di identificare nella flora francese (o meglio, dei dintorni di Parigi) le piante descritte da Dioscoride e Plinio. Queste identificazioni, che hanno anche un intento nazionalistico - l'opera è dedicata al re Francesco I e vuole dimostrare la grandezza del Regno di Francia anche in questo campo - sono per lo più arbitrarie, ma hanno il merito di fornirci il più antico elenco di piante in lingua francese. Inoltre, alle piante degli antichi Ruel volle aggiungere anche qualche specie esotica: proprio nelle sue pagine, ad esempio, troviamo la prima attestazione del dragoncello, pianta russa e asiatica che da pochissimo era stata introdotta in Europa.  Ruellia, ovvero viva le differenze! A questo antesignano della botanica francese Charles Plumier volle dedicare uno dei suoi nuovi generi americani, Ruellia, poi validato da Linneo. Il secondo per grandezza della famiglia Acanthaceae, è un genere sempre più presente nei nostri giardini grazie alle bellissime fioriture. Estremamente ricco e vario, per secoli è anche stato un vero rompicapo per i tassonomisti, che ora lo hanno allargato, ora ristretto, finché a soccorrerli non è arrivato il contributo dell'analisi molecolare. Diffuso in un gran numero di specie (valutate in circa 350) nell'America temperata e nella fascia tropicale di Americhe, Africa, Asia, il genere non è solo vastissimo e diversificato (comprende erbacee, suffrutici, arbusti), ma anche caratterizzato da fiori sorprendentemente diversi per forme e colori, anche in specie affini: una diversità che potete facilmente notare nel collage di fotografie (tratto da un recente articolo di Zhuang & Tripp). Studi recenti hanno dimostrato che questa varietà è il risultato di una iper-specializzazione evolutiva, ovvero un adattamento ai diversi impollinatori. Le specie che sono impollinate da insetti, in particolare api e altri imenotteri, hanno fioritura diurna, tubo fiorale breve e aperto, grandi lobi viola, organi sessuali collocati all'interno del tubo. Le specie impollinate da colibrì hanno fiori rossi diurni con tubi lunghi e lobi retroflessi, organi sessuali all'esterno del tubo. Le specie impollinate da falene hanno fiori bianchi con tubo lunghissimo, lobi molto aperti e organi sessuali all'ingresso del fiore. Infine, quelle impollinate da pipistrelli sono notturne, da gialle a verdastre, con gola molto aperta e organi sessuali che sporgono al di fuori della corolla. Vistosi, colorati e decorativi, i fiori delle Ruelliae non piacciono solo a insetti, colibrì e pipistrelli, ma anche a noi umani e diverse specie hanno trovato posto nei nostri giardini. La più diffusa è probabilmente R. simplex (spesso commercializzata con il sinonimo R. brittoniana o anche R. angustifolia), anche nota con il nome del tutto arbitrario "petunia messicana" o "petunia selvatica" (le Petuniae, ricordo, sono Solanaceae, le Ruelliae Acanthaceae); molto apprezzata per i grandi fiori color lavanda, nei climi miti può formare con il tempo dense colonie, tanto da poter diventare invasiva. Sono disponibili anche cultivar con fiori rosa e bianchi. Ma altre specie sono sempre più facilmente disponibili nei migliori vivai; su alcune di loro quale informazione nella scheda.

0 Comments