|

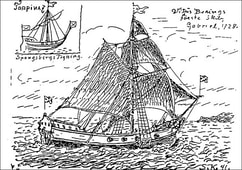

La "Grande spedizione del Nord", promossa dalla zarina Anna Ivanovna, fu una delle maggiori imprese scientifiche del Settecento, secolo per altro così ricco di grandi viaggi di scoperta. Nell'arco di dieci anni (1733-1743), mobilitò direttamente oltre cinquecento persone, chiamate in primo luogo a mappare le coste settentrionali e orientali dell'Impero russo, ma anche a esplorare le risorse umane e naturali del vastissimo territorio al di là degli Urali. In questo primo post dedicato alla grande impresa, seguiremo le avventure di uno dei "distaccamenti" di terra, quello che sotto la guida di tre professori dell'Accademia russa delle scienze fu incaricato di studiare le regioni interne della Siberia fino alla penisola di Kamčatka, dove i russi avevano iniziato la loro penetrazione da pochi decenni. Il nostro primo protagonista è il giovane professore tedesco Johann Georg Gmelin (quando iniziò la spedizione aveva appena 23 anni), i cui studi sulla geologia, la meteorologia, i fossili, la fauna e la flora siberiana segnarono una tappa fondamentale della conoscenza dell'Asia settentrionale. Scienziato poliedrico, fu un grande botanico, cui si deve la scoperta di almeno 500 specie nuove per la scienza; la sua fondamentale Flora sibirica è importante anche per molte intuizioni che fanno del suo autore uno dei precursori della fitogeografia e dell'evoluzionismo.  La Russia esce dall'isolamento: una spedizione titanica La politica dello zar Pietro il Grande (1672-1725) fu guidata dalla ferma volontà di fare uscire la Russia dall'isolamento, inserendola stabilmente tra le grandi potenze europee. Nell'ambito di questo grande progetto, essenziale fu la creazione di una flotta che garantisse all'impero russo nuovi sbocchi sul mare, fin ad allora limitati al mar Bianco, inagibile per quasi metà dell'anno a causa dei ghiacci. A sud, il mare d'Azov, porta del Mar Nero, fu oggetto di una lunga contesa con l'impero ottomano; a nord-ovest, il Baltico fu strappato al dominio svedese e Pietro volle vi si affacciasse la sua capitale, san Pietroburgo, la "finestra della Russia sull'Europa". Ma lo zar era deciso anche ad esplorare le potenzialità del mare orientale, ovvero del lontanissimo oceano Pacifico. I russi erano giunti sulle sue sponde per via terra, navigando lungo i fiumi siberiani, e nel 1647 vi avevano fondato il primo avamposto, Okhotsk; era poi iniziata, tra mille difficoltà, la penetrazione nella regione e l'esplorazione della penisola di Kamčatka. Diverse domande rimanevano ancora senza risposta: in primo luogo, l'Asia e l'America erano separate o erano collegate in qualche modo? in secondo luogo, se erano separate, esisteva una via di comunicazione tra l'Oceano Artico e l'Oceano Pacifico? Insomma, il famoso passaggio a nord-est era leggenda o realtà? Infine, era possibile trovare una via di comunicazione diretta con il Giappone e magari la Cina? Per rispondere a questi interrogativi, nel 1724, Pietro incaricò Vitus Bering (1681-1741), un abile navigatore danese al servizio della Russia, di guidare la prima spedizione navale russa, passata alla storia con il nome di "Prima spedizione in Kamčatka" (1725-30). Muovendo da Okhostk, dove erano state costruite le navi che parteciparono alla missione, Bering esplorò le coste settentrionali del Pacifico fino alla penisola dei Ciukci e attraversò lo stretto che porta il suo nome; anche se non aveva avvistato la costa americana, ritenne di avere prove sufficienti per affermare che i due continenti non erano collegati. Proseguì quindi l'esplorazione verso sud, mappando le coste meridionali della Kamčatka. I risultati erano incoraggianti, ma non definitivi. Era dunque il caso di allestire una seconda spedizione, molto più ampia e ambiziosa; a ordinarla, riprendendo il progetto del grande zio, fu la zarina Anna Ivanovna (che regnò del 1730 al 1740). Nuovamente sotto il comando di Bering, è nota come "Seconda spedizione in Kamčatka", ma anche, per le sue proporzioni colossali, "Grande spedizione del Nord". Durò infatti dieci anni (1733-1743), coinvolse direttamente circa 500 persone tra ufficiali, marinai, scienziati, geodeti, militari e personale di servizio, ma indirettamente forse 3000; fu allo stesso tempo una spedizione navale, geografica, naturalistica e etnografica. Le sue implicazioni politiche erano tali che i progressi e i risultati vennero considerati segreto di stato. Grandiosa negli obiettivi e nei mezzi finanziari, si articolò in otto distaccamenti indipendenti, sei marittimi e due di terra. I primi quattro (distaccamenti del Nord) percorsero e tracciarono la costa russa e siberiana dell'Oceano Artico dal mar Bianco alla foce del fiume Kolyma; condotti con grande impiego di uomini e mezzi, produssero risultati straordinari, in particolare la mappatura di 13.000 km di costa, ma costarono anche enormi perdite, come la morte per fame e scorbuto, nell'inverno del 1735, di 40 su 53 uomini del distaccamento del tratto Lena-Kolyma. Inoltre i ghiacci impedirono ai navigatori russi di spingersi oltre il Capo Baranov, facendo fallire il progetto di ricongiungersi al distaccamento di Bering. A questo ultimo era stato infatti assegnato il comando, oltre che dell'intera spedizione, del quinto distaccamento (primo distaccamento del Pacifico), che doveva riprendere e completare gli obiettivi della prima spedizione, tracciando la rotta per il nord America; sulle sue drammatiche vicende, che coinvolsero anche alcuni naturalisti, tornerò in un altro post. Più felici furono invece gli esiti del secondo distaccamento del Pacifico, guidato da Martin Spanberg, con i compiti di esplorare le isole Curili e cercare una rotta diretta per il Giappone: gli obiettivi vennero brillantemente completati e si aggiunse l'esplorazione della costa di Sakhalin. Il primo distaccamento di terra aveva il compito di testare la navigabilità dei fiumi da Verchneudinsk a Okhotsk; il secondo, guidato da tre professori dell'Accademia delle Scienze russa, doveva studiare le popolazioni e le risorse naturali della Siberia e della Kamčatka e raccogliere esemplari per la collezione privata (Kunst kamera) dell'imperatrice. Gmelin e il Distaccamento dell'Accademia Seguiamo dunque le avventure di questo ultimo gruppo, il più importante per la storia della botanica, poiché segnò l'esordio dello studio della flora siberiana. Ne facevano parte tre professori, cinque studenti, quattro geodeti, un interprete, due pittori e dodici soldati - compreso un tamburino - comandati da un caporale. I professori, tutti stranieri, erano l'astronomo francese Louis de l'Isle de la Croyère (1685-1741), lo storico tedesco Gerhard Friedrich Müller (1705-1783) e il naturalista e botanico Johann Georg Gmelin, anch'egli tedesco (1709-1755). In un secondo momento, oltre a un terzo pittore e un secondo interprete, si aggregarono alla spedizione anche lo storico Johann Eberhard Fischer (1697-1771) e il naturalista Georg Wilhelm Steller (1709-1746). Partiti da San Pietroburgo l'8 agosto 1733, vi rientrarono quasi dieci anni dopo, il 17 febbraio 1743 (diversi membri rimasero anzi in Siberia fino al 1746-47). Va ancora sottolineato che, con l'eccezione del "maturo" de l'Isle, erano tutti giovani o giovanissimi: al momento della partenza, Müller e Steller avevano 27 anni, Gmelin 23, Krasheninnikov, il più dotato degli studenti, 21. Dei novellini rispetto allo sperimentato de l'Isle, che aveva già partecipato a esplorazioni astronomiche e geodetiche nella Russia settentrionale e almeno inizialmente guidò il gruppo; tuttavia Müller e Gmelin sollevarono critiche sulla correttezza delle sue osservazioni, al punto che nel 1737 egli si separò dagli altri per unirsi a Steller nell'esplorazione della Kamčatka. Li ritroveremo entrambi come membri della tragica ultima missione di Bering. Fu dunque l'energico e carismatico Müller a imporsi come leader, tanto più che trovò nel conterraneo (e quasi coetaneo) Gmelin più un amico fraterno che un collaboratore. Il distaccamento esplorò la vastissima area che si estende da ovest a est dagli Urali centrali e meridionali alla Jakuzia e alla Transbaikalia, e da sud a nord dalla Siberia meridionale ai bacini dei fiumi Irtyš, Ob', Enisey e Lena. Müller, il solo dei capi ad aver percorso l'intero itinerario, dichiarò di aver coperto in dieci anni 35.000 verste (ovvero circa 37.000 km). I risultati, in termini di rilievi topografici, osservazioni meteorologiche, informazioni sulla cultura materiale e spirituale delle popolazioni native, valutazione delle risorse economiche e umane, documentazione dei monumenti archeologici, raccolta di esemplari naturalistici e artefatti etnografici, sono incalcolabili e esulano dagli scopi di questo blog. Mi limiterò dunque alla botanica, dunque alle ricerche del naturalista ufficiale del gruppo, Johann Georg Gmelin. Va comunque detto subito che, scienziato completo, anche se il suo compito principale era studiare la flora e la fauna siberiane, si interessò ugualmente di rilevazioni meteorologiche, di geologia e in particolare dei fenomeni carsici e delle rocce vulcaniche e metamorfiche, dello studio dei fossili (elaborando anche una procedura per l'osservazione e la raccolta dei resti di mammut), nonché della popolazione locale e della sua interazione con l'ambiente. Determinò le coordinate di diverse località e soprattutto fornì la prima descrizione dell'ambiente naturale siberiano; fu il primo naturalista a studiare gli effetti sulla flora e sulla fauna delle temperature sottozero e a descrivere il permafrost. Inoltre seppe affrontare con coraggio e determinazione una delle peggiori disavventure che possa capitare a un botanico. Nel novembre 1736, mentre si trovava a Jakutsk, sul fiume Lena, dove Bering aveva fissato il suo quartier generale, la casa dove abitava bruciò, mandando in fumo le sue raccolte e i suoi quaderni di campo; senza lasciarsi scoraggiare, Gmelin a partire dall'estate seguente ricostruì le collezioni, esplorando prima i bacini della Lena e dello Enisej, poi, tornando verso occidente, la Siberia meridionale e il versante asiatico degli Urali. Tornato a Pietroburgo nel 1743, poi in Germania nel 1747, poté così esporre le sue osservazione nella fondamentale Flora sibirica (1747-1769), la prima in assoluto dedicata a questa vasta regione, dove descrisse 1178 specie, 500 delle quali nuove per la scienza. L'opera è importante anche per le numerose conclusioni innovative: Gmelin sottolineò da una parte la cesura tra la flora europea e quella siberiana, dall'altra l'analogia tra la flora asiatica e quella nordamericana, individuando nel fiume Enisej la frontiera naturale tra le due regioni. La grande varietà delle piante e degli animali nei vari ambienti siberiani, in un'epoca in cui nessuno metteva in dubbio che le specie fossero immutabili e create una volta per tutte da Dio, lo spinse a postulare la variazione delle specie come adattamento alle condizioni ambientali, anticipando tanto la fitogeografia quanto l'evoluzionismo. Scritta in latino e pubblicata a San Pietroburgo, Flora sibirica comprende quattro volumi; gli ultimi due uscirono postumi a cura del nipote di Gmelin, Samuel Gottilieb, a sua volta botanico e esploratore (morto tragicamente nel corso della spedizione di Pallas, come ho raccontato in questo post). Un quinto volume, dedicato alle crittogame, fu scritto dall'allievo Stepan Petrovič Krašeninnikov, ma rimase manoscritto. Inoltre Gmelin raccontò il suo viaggio in Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743 (1751–1752), pubblicato a Tubinga dove era professore di medicina e direttore dell'orto botanico. Il lavoro, molto importante anche per le numerose proposte innovative in campo economico e sociale, ispirate a uno spirito già illuministico, venne tradotto in molte lingue europee, ma non in russo, dal momento che gli ambienti di corte non apprezzarono le sue critiche all'arretratezza, all'ingiustizia sociale, alla corruzione generalizzata e alla gestione farraginosa che caratterizzavano l'impero russo, bollando il libro come "antirusso". Una sintesi della vita di Gmelin nella sezione biografie.  Gmelina: bellezza e utilità Anche se, avendo utilizzato la nomenclatura prelinneana, poche delle denominazioni introdotte da Gmelin sono tuttora valide, la sua importanza come padre fondatore della flora siberiana fu immediatamente riconosciuta. Sono almeno una sessantina le piante che lo ricordano nel nome specifico; tra le altre, Larix gmelinii, Angelica gmelinii, Centaurea gmelinii, Tussilago gmelinii. Linneo aveva in grande stima del collega tedesco, che fu anche suo corrispondente; di lui disse che aveva scoperto più piante di ogni altro botanico. Nella prima edizione di Species Plantarum (1753) volle dunque onorarlo dedicandogli Gmelina, sulla base dell'indiana G. asiatica. Egli, dunque, non scelse una delle numerose specie "scoperte" da Gmelin, ma una pianta che il nostro mai vide o conobbe. Il genere Gmelina, della famiglia Lamiaceae (precedentemente Verbenaceae) comprende una trentina di specie distribuite tra l'India e la Cina meridionale e l'Australia settentrionale e le Fiji. La maggior parte sono alberi di alto fusto, spesso con radici a contrafforte, ma le specie più note sono arbusti o piccoli alberi. Molto apprezzate per la crescita veloce e l'eccellente legname, alcune sono anche state importate in altri paesi tropicali sia come ornamentali sia come alberi da legname. La più importante è sicuramente G. arborea, presente in natura in gran parte dell'India, ma anche in Cina meridionale e nel sud est asiatico ed introdotta in paesi africani come Nigeria e Sierra Leone. Il suo legname è infatti leggero ma robusto, facilmente lavorabile, e adatto alla fabbricazione di oggetti di varia natura, inclusi alcuni strumenti musicali. Per il notevole impatto estetico delle fioriture, che avvengono prima che la pianta rimetta le foglie, e per la gradevole ombra, viene spesso utilizzata anche nei giardini e nelle alberate cittadine. I frutti, prodotti in abbondanza, sono eduli e hanno proprietà medicinali. Due specie di dimensioni contenute, G. ellittica e G. philipinnensis, occasionalmente anche usate come arbusti ornamentali per climi caldi, sono utilizzate come bonsai. Presentano infatti diversi motivi di interesse: il contrasto tra le foglie giovanili trilobate e quelle mature obovate; la bella forma espansa della chioma; la spettacolare fioritura con lunghe infiorescenze pendule giallo brillante che qualcuno paragona al becco di un pappagallo (da cui il nome inglese di G. philippinensis, Parrot's Beak Tree). Decorative sono anche le bacche, prima verdi poi giallastre, Qualche approfondimento sul genere e cenni ad altre specie nella scheda.

0 Comments

Leave a Reply. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

July 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed