|

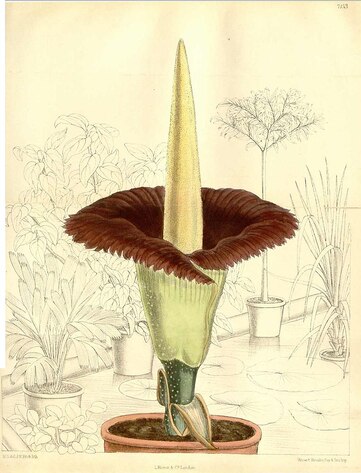

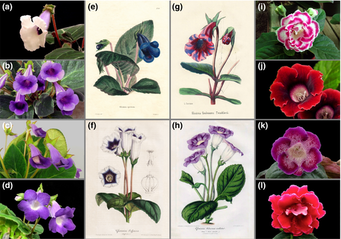

Nella storia della botanica sudafricana, le donne hanno avuto un ruolo particolarmente incisivo. Un recente saggio ne ha recensite più di duecento, attive tra il 1699 e il 1950 come raccoglitrici, illustratrici, studiose. La più nota è sicuramente Louisa Bolus che per mezzo secolo diresse il Bolus Herbarium e fu un'autorità per Mesembryanthemum e altre Aizoaceaee; ma molto prima di lei c'è stata Mary Elizabeth Bowker Barber. Nata in Inghilterra, ma giunta in Sudafrica all'età di due anni, e sempre vissuta nella colonia, ad eccezione di un viaggio di pochi mesi in Europa, può essere considerata a tutti gli effetti la prima naturalista sudafricana. La prima in molte cose: la prima donna residente in Sudafrica a pubblicare un articolo scientifico su una rivista straniera, la prima a pubblicare un nome botanico, la prima donna in assoluto ad essere ammessa alla sudafricana South African Philosophical Society e alla viennese Ornithologischer Verein, la prima persona (indipendentemente dal sesso) a riconoscere la vera natura degli attrezzi litici preistorici rinvenuti in Sudafrica. Eppure era autodidatta, figlia e moglie di un allevatore di pecore di frontiera in tempi difficili. Corrispondente di Harvey, Joseph Dalton Hooker e Charles Darwin, è dedicataria dei generi Barberetta e Bowkeria, quest'ultimo insieme al fratello James Henri, militare ed entomologo.  Una vita da pioniera Tra i circa 4000 coloni britannici che nel 1820 (li chiamano proprio così, 1820 Settlers) emigrarono in Sudafrica nella speranza di una vita migliore, attirati dalla promessa della concessione di 100 acri di terra per ogni maschio di almeno 18 anni, c'era anche la famiglia Bowker: l'allevatore di pecore Miles Bowker, la moglie Anna Maria Mitford, gli otto figli maschi e l'unica femmina, Mary Elizabeth, che all'epoca aveva due anni. I Bowker arrivarono nel maggio 1820 e si stabilirono dapprima in una fattoria chiamata Oliveburn a una decina di km dal mare, poi nella più ampia Tharfield nel distretto di Albany, alla frontiera orientale della Colonia del Capo. Fu così che Mary Elizabeth Barber nata Bowker (1818-1899) crebbe in una delle zone più ricche di biodiversità del Sudafrica; la fattoria di famiglia si trovava nel bush, poco lontano dalla frontiera. Non c'erano scuole, e il padre, un uomo di classe media con una discreta cultura che aveva guidato in Sudafrica un gruppo di 23 coloni, tra famiglia, servitori e braccianti, ne aprì una per i figli suoi (in Sudafrica ne erano nati altri due, un bimbo e una bimba) e dei suoi dipendenti; egli dava grande importanza alle scienze naturali e il bush offriva infinite possibilità di osservare piante e animali in natura. Le due bambine ricevettero la stessa educazione dei maschi, come loro esploravano liberamente la campagna e Mary presto rivelò la sua grande capacità di osservazione. Precocissima, aveva imparato da sola a leggere e scrivere a soli quattro anni. La vita in quell'avamposto non era facile; nel 1834 la zona fu invasa dagli Xhosa, che erano stati respinti al di là della frontiera proprio per fare posto ai coloni, e anche i Bowker dovettero momentaneamente lasciare la fattoria. Negli anni successivi, i nove fratelli di Mary parteciparono anche con ruoli di comando al ciclo di guerre che seguirono (sesta, settima, ottava di guerra di confine). Ma nel frattempo Mary aveva trovato un rifugio e una somma gioia nella botanica, un hobby (la definizione è sua) che aveva scoperto per puro caso. Nel 1838 prese in prestito The Genera of South African Plants di Harvey, che contiene anche un'introduzione alla botanica e le istruzioni per raccogliere piante e tenere un erbario. Il botanico, che all'epoca lavorava a Città del Capo come tesoriere coloniale, chiedeva ai lettori di inviargli piante della loro zona, in vista di una più complessiva flora della Colonia del Capo. Mary gli scrisse, gli mandò semi ed esemplari, ma inizialmente nascose il suo sesso. Fu l'inizio di una collaborazione trentennale, nel corso della quale Mary avrebbe inviato a Harvey, che nel frattempo si era trasferito a Dublino come curatore dell'erbario del Trinity College, esemplari di circa mille specie di piante, accompagnate da note accurate, contribuendo più di ogni altro raccoglitore a Flora capensis; pittrice autodidatta, gli inviò anche molti schizzi, che però Harvey non pubblicò mai come tali, anche se ne trasse alcune delle illustrazioni di Thesaurus Capensis. Mary coinvolse nelle sue raccolte, il fratello minore James Henry Bowker, a sua volta corrispondente di Harvey e più tardi un notevole entomologo. Nel 1842 Mary sposò Frederick William Barber, anche lui allevatore di bestiame nonché chimico. Attraverso questo matrimonio, probabilmente basato soprattutto sulla convenienza, da cui nacquero due figli e una figlia, Mary Elizabeth Barber poté allargare i suoi contatti con altri naturalisti della Colonia. Barber era infatti cugino del medico William Guybon Atherstone, curatore del Museo di Albany e pioniere degli studi geologici in Sudafrica. Nel 1858 i Barber si stabilirono a Highlands, una fattoria situata in un crinale a 24 km da Grahamstown (Makhanda), un'area particolarmente adatta all'allevamento delle pecore, ma anche molto isolata. Inoltre il marito era spesso lontano da casa per spedizioni di caccia o per combattere gli Xhosa, e Mary trovava conforto negli studi naturalistici; oltre che di piante, incominciò ad interessarsi di uccelli ed insetti, che amava disegnare; incoraggiata dal fratello minore, appassionato collezionista di farfalle, nel 1863 scrisse all'entomologo Roland Trimen, che nel 1862 aveva pubblicato un primo piccolo volume sui lepidotteri sudafricani, offrendosi di illustrare il suo prossimo libro. Incominciò così a inviargli esemplari, schizzi e le sue osservazioni sugli insetti. Come vedremo più avanti, la collaborazione con Trimen, che presto si trasformò in amicizia, fu determinante per il futuro scientifico di Barber. Le cose andarono diversamente con l'ornitologo Edgar Leopold Layard, curatore dell'African Museum, che pure era un amico di famiglia; Mary gli fornì esemplari e disegni per il suo Birds of South Africa e nel 1868, quando Layard si accingeva a partire per l'Inghilterra, gli affidò un suo articolo chiedendogli di farlo pubblicare; Layard lo fece, ma sotto il nome Mr Layland, probabilmente un refuso per Layard. Il fattaccio lasciò sconcertata Barber, tanto più che l'entomologo, di fronte alle sue proteste, fece orecchie di mercante. Il riconoscimento come scienziata, e non solo come raccoglitrice o illustratrice, le arrivò poco dopo, grazie a illustri contatti inglesi, in parte propiziati da Trimen. Da tempo Mary Barber inviava semi ed exsiccata ai Kew Gardens, ma intorno al 1865, preoccupata per la salute declinante di Harvey (sarebbe infatti morto l'anno successivo) incominciò a corrispondere con James Dalton Hooker, sperando di trovare in lui un referente scientifico che lo sostituisse; il primo frutto della loro collaborazione, che si sarebbe protratta anch'essa per un trentennio, fu la pubblicazione sul Curtis's Botanical Magazine di un'illustrazione botanica di Mary Barber, quella della curiosa Brachystelma barberae, da lei scoperta e dedicatale da Harvey poco prima di morire. Più o meno nello stesso periodo attraverso Trimen Barber entrò in contatto anche con Charles Darwin. Nel 1862 quest'ultimo aveva pubblicato Fertilisation of Orchids, in cui per la prima volta espose le complesse relazioni ecologiche tra orchidee e insetti come risultato della selezione naturale e della coevoluzione; Trimen, che ammirava Darwin ma fino ad allora non aveva avuto il coraggio di contattarlo, stava studiando lo stesso argomento e nel 1863 gli spedì un suo articolo sulla morfologia dell'orchidea Disa grandiflora (ora D. uniflora), che molto doveva alle informazioni raccolte da Barber. In una lettera dello stesso anno, lo informò delle osservazioni di Mary sulle devastazioni delle pesche nell'area di Albany: secondo lei, la "colpevole" era una farfalla notturna, identificata da Trimen in Achaea chamaeleon, che perforava i frutti estraendone tutti i succhi fino a ridurle a buccia e nocciolo; Trimen dubitava che una farfalla fosse in grado di perforare una buccia così spessa, invece Darwin inclinava a dare ragione a Mary Barber. La connessione tra morfologia delle orchidee e impollinazione entomofila è anche l'argomento di due dei primi articoli di Barber, pubblicati grazie a Hooker e Darwin, Come ha dimostrato Tanja Hammel nella sua importante monografia sulla naturalista sudafricana, la loro pubblicazione era funzionale alla volontà dei due scienziati di supportare e far circolare la teoria della selezione naturale. Non a caso, il primissimo articolo di Mary Barber "On fascination", dedicato al supposto effetto ipnotico dello sguardo dei serpenti, le cui conclusioni non erano invece da loro condivise, fece la sua comparsa su una rivista divulgativa, Scientific Opinion. Fu invece il prestigioso Journal of Linnean Society ad ospitare gli articoli di Barber sull'impollinazione dell'orchidea Liparis bowkeri (1869), sul genere Aloe (1870) e sull'impollinazione e la disseminazione di Duvernoia adhatodoides (1871). Hooker pubblicò le sue osservazioni sulle piante carnivore e insettivore su Gardener's Chronicle (1870) e Darwin il suo articolo sul mutamento di colore delle larve e delle pupe di Papilio Nireus nelle Transactions of the Royal Entomological Society of London (1874). Inoltre nel suo saggio The expression of the emotions in man and animals la ringraziò pubblicamente per i suoi suggerimenti e contributi. Intanto, la scoperta dei diamanti nelle valli alluvionali dei fiumi Orange e Vaal nel 1867 stava mutando profondamente il volto del Sudafrica ma anche la sua vita personale. Anche Fred Barber fu contagiato dalla febbre e nel 1870 si spostò nei campi diamantiferi del Griqualand occidentale; moglie e figli lo raggiunsero l'anno dopo; dopo aver vissuto per mesi in tenda, acquistarono una piccola casa a Dutoitspan (Dorstfontein). Le condizioni di vita erano difficili, la ricchezza sperata non arrivò, ma Mary continuò le ricerche naturalistiche, scrisse diversi articoli sulla vita nei campi minerari, illustrati da suoi schizzi, e aggiunse ai suoi interessi un nuovo campo di ricerche, quello dei manufatti preistorici, divenendo anche una pioniera dell'archeologia sudafricana, la primissima a capire che quelle pietre erano arnesi lavorati da uomini vissuti in tempi preistorici. Nel 1872, sempre grazie a Trimen, fu la prima donna ad essere ammessa alla South African Philosophical Society; nelle Transactions di questa società nel 1878 pubblicò un importante lavoro in cui, attraverso molti esempi di animali maschi con livree vistose, appoggiò l'idea darwiniana della selezione sessuale. Intanto la sua vita personale era di nuovo mutata drammaticamente. Abbandonata la speranza di fare fortuna con i diamanti, nel 1874 i Barber acquistarono una fabbrica di soda e ginger ale, che all'inizio prosperò, ma poi si volse in perdita. Nel 1878, quando un incendio distrusse tutti i loro averi, Frederick decise di tornare in Inghilterra, dove un fratello aveva un ben avviato studio di fotografo. Mary per circa due anni visse ancora a Kimberley poi, venduta la proprietà, iniziò una vita errabonda. Solitamente trascorreva l'inverno a Durban con il fratello James Henry e le estati con i due figli, Frederick e Henry Barber. I due, insieme ai cugini Barber, erano molto attivi nella ricerca di giacimenti auriferi e intorno al 1884 trovarono un filone particolarmente ricco che chiamarono Barber's Reef: oggi vi sorge la città di Barberton. Mary orami aveva sessant'anni, ma continuava a osservare, studiare, scrivere e dipingere. Quando lesse in un giornale che il botanico dilettante Harry Bolus, il suo amico Trimen e l'esploratore ceco Emil Holub stavano per intraprendere una grande spedizione in cui avrebbero attraversato il continente nero da un capo all'altro, scrisse a Trimen per proporsi come "artista scientifica", una posizione più accettabile di quella di scienziata agli occhi dei maschi. Non se ne fece niente, ma al suo ritorno in Europa, Holub che era rimasto entusiasta dei suoi disegni di uccelli che gli erano stati mostrati dal figlio Frederick, li lodò in una conferenza tenuta alla Società ornitologica di Vienna e propose l'ammissione di Mary Barber alla Società come membro corrispondente, cosa che avvenne all'inizio del 1882. Nel 1883 la naturalista incontrò Marianne North, in visita nella Colonia. Nel 1886, mentre si trovava a Grahamstown, tenne una conferenza presso la Eastern Province Literary and Scientific Society in cui sottolineò l'importanza di preservare l'avifauna per controllare gli insetti dannosi all'agricoltura. L'intervento fu così incisivo che venne stampato come opuscolo. Nel 1889, insieme ai due figli, che ormai avevano fatto una discreta fortuna, giunse il momento di visitare l'Inghilterra e l'Europa. A Kew incontrò Marianne North e Thilseton-Dyer, il nuovo direttore dopo il pensionamento di Hooker. Alla fine dell'anno, anche Frederick Barber rientrò con loro in Sudafrica, ma non si ricongiunse alla moglie; visse a Grahamstown fino alla morte, avvenuta due anni dopo, mentre Mary divideva il suo tempo tra la casa del fratello a Durban e quella di sua figlia, che si era sposata e viveva a Pitermaritzburg; qui morì all'età di 81 anni. Un anno prima. il figlio Frederick era riuscito a fare pubblicare a Londra un volume delle poesie della madre, The Erythrina tree and other verses, la cui introduzione contiene un omaggio dell'amico di sempre Roland Trimen: "Ovunque la sorte l'abbia portata, la signora Barber si è sempre distinta per la sua equanimità, l'allegra fiducia in sé stessa, il fine senso dell'umorismo e il freddo coraggio, ma soprattutto per la costante perseveranza con cui ha continuato le sue ricerche di storia naturale".  Endemismi sudafricani Come ha dimostrato Tanja Hammel nella sua brillante monografia su Mary Barber, questa grande naturalista è stata anche una convinta sostenitrice della parità di genere. Contro la mentalità vittoriana, che assegnava alle donne il ruolo di angeli del focolare, pienamente realizzate solo come mogli e madri, rivendicava il diritto delle donne di scegliere il proprio destino e sognava una società in cui la cura della prole fosse equamente diviso tra entrambi i genitori, come aveva potuto osservare tra gli uccelli che studiava e dipingeva. Come aveva sperimentato nella sua infanzia, quando lei e sua sorella condividevano le stesse esperienze dei fratelli, la differenziazione di ruoli tra maschi e femmine non era innata, ma frutto di condizionamenti sociali. Così, la delusione più grande le venne dalla figlia Mary Ellen Barber e dalla nipote prediletta Mary Layard Bowker. La figlia era una ragazza intelligente, senza paura, capace di "fare di tutto" incluso "cavalcare qualsiasi animale, non importa quanto selvaggio", era la sua assistente e fin da bambina la aiutava nelle raccolte; eppure con il matrimonio lasciò da parte ogni velleità di indipendenza per trasformarsi nella madre di una nidiata di nove figli. Allora Barber ripose le sue speranze in Mary Layard; la incoraggiò a studiare e a diplomarsi. Nel 1888, alla morte della curatrice del Museo di Albany, le scrisse per convincerla a presentare la sua candidatura; non sappiamo se la giovane donna lo fece, ma nel 1889 rese orgogliosa la zia ottenendo l'abilitazione all'insegnamento, una professione che nella Colonia del Capo era ancora quasi esclusivamente maschile. Come sappiamo dalla prefazione di South African Butterflies, fornì diversi esemplari di farfalle a Trimen e altri li donò al Museo di Albany. Eppure a trentun anni si sposò (il marito era il figlio minore di Barber, Henry detto Hal), abbandonò l'insegnamento, mise fine a ogni interesse scientifico e si trasformò in moglie, madre e padrona di casa. Il contributo di Mary Barber alla conoscenza della flora sudafricana è testimoniato, oltre che dalle parole di riconoscenza scritte da Harvey nell'introduzione al I e al III volume di Flora Capensis, dalla dedica di diverse piante. Abbiamo già incontrato la straordinaria Brachystelma barberae (oggi Ceropegia barberae); altri omaggi di Harvey sono Dimorphoteca barberae e Polygala bowkerae, mentre si deve a Hooker Diascia barberae. Non dimentichiamo poi l'imponente Aloe barberae (oggi Aloidendron barberae), omaggio di Thilseton-Dyer. Harvey dedicò alla sua più prolifica raccoglitrice in Sudafrica anche due generi: uno solo per lei, l'altro in compartecipazione con il fratello minore James Henry Bowker. Il primo è Barberetta, un genere monotipico della famiglia Haemodoraceae rappresentato unicamente da Barberetta aurea, scoperta lungo il fiume Isomo da Mary Barber e suo fratello e "dedicata alla prima per gratitudine per le sue scoperte di numerose piante nei distretti della frontiera". Endemica della Provincia del Capo Orientale e del Natal e affine a Wachendorfia, è un'erbacea rizomatosa con foglie disposte a ventaglio e fitti racemi di fiori a stella giallo oro. Il genere in compartecipazione è Bowkeria: "Il nome generico vuole ricordare l'egregio Henry Bowker e sua sorella, la signora F. W. Barber, in precedenza Miss Bowker; entrambi hanno largamente contribuito alla nostra conoscenza delle piante della frontiera orientale, e io sono in debito con loro per molti esemplari interessanti, diversi dei quali sono stati presentati in questo volume". Tra cui l'unica specie del genere pubblicata da Harvey, B. triphylla, oggi B. verticillata, raccolta da Mrs F. W. Barber (la sigla sta per Fredrick William, a dimostrare qual era il ruolo delle donne nella società vittoriana). Oggi a questo genere della famiglia Stilbaceae sono assegnate tre specie, tutte endemiche del Sudafrica orientale: B. citrina, B. cymosa e B. verticillata; sono folti arbusti con foglie profondamente venate e intensamente profumate e curiosi fiori saccati bilobati con una stretta apertura, tanto da ricordare una conchiglia. Non risulta che Mary Barber le abbia studiate, ma certo sarebbe stata affascinata dalla loro morfologia e dalla relazione con gli impollinatori, le api del genere Rediviva; per attirarle, i fiori di Bowkeria nella sacca interna secernono un olio, per raccogliere il quale queste api si servono di setole specializzate poste sulle zampe anteriori; quindi lo trasferiscono sulle zampe posteriori e lo portano al nido dove viene trasformato in cibo per le larve e forse in rivestimento del nido stesso. Per concludere, due parole su James Henry Bowker (1825-1900), l'ultimo degli undici fratelli Bowker. Molto giovane, fu coinvolto nelle guerre di frontiera e fece carriera nell'esercito, fino a raggiungere il grado di colonnello. Convinto sostenitore dell'espansione della colonia, negli anni '70 divenne comandante della polizia di frontiera a cavallo e comandò la spedizione che portò all'annessione dei campi diamantiferi del Griqualand occidentale. Accanto a questo volto di militare imperialista, c'era però anche quello di scienziato. La sorella Mary, che gli era maggiore di sette anni, gli trasmise l'interesse per le piante; fui lui invece a trasmetterle quello per l'archeologia, scoprendo i primi manufatti preistorici negli scavi minerari abbandonati. Tuttavia la sua passione principale erano le farfalle. Scoprì non meno di 40 nuove specie e un nuovo genere; collaboratore da tempo di Trimen, dopo il pensionamento nel 1878 lo aiutò a scrivere i tre volumi di South African Butterflies (1887-1889). Assisté la sorella nelle sue raccolte botaniche, ma fece anche raccolte in proprio nei vari luoghi dove lo portò la carriera militare; nel 1853, in occasione di una visita a Londra, vendette una collezione di 350 esemplari a William Jackson Hooker, all'epoca direttore dei Kew Gardens (nonché padre di James Dalton Hooker). Dopo il pensionamento, si stabilì a Durban dove divenne giudice di pace; fu tra i fondatori del museo locali e donò collezioni a questo e altri musei; continuò ad inviare esemplari a Kew e negli ultimi anni sviluppò un grande interesse per i funghi. Oltre che dal genere Bowkeria, è ricordato dall'eponimo di diverse piante, come Bauhinia bowkeri e Ceropegia bowkeri. Come la sorella era membro corrispondente della South African Philosophical Society, ma, come maschio, ottenne molti più riconoscimenti di lei, inclusa all'ammissione alla Linnean Society, all'epoca chiusa alle donne,

0 Comments