|

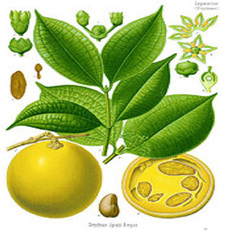

Nelle sue vesti di pianta alimentare, ha innescato una rivoluzione, ha provocato guerre e mutato la geografia economica di intere regioni; in quelle di pianta ornamentale, per bellezza, fascino, gruppi di appassionati, è seconda solo alle rose. Ha ispirato riti sociali, poesie e opere d'arte. Per prepararlo, servirlo e consumarlo, sono nati locali specializzati, stoviglie, ricette e rituali. Non è una pianta, ma una costruzione culturale. Come stupirsi se alimenta miti e leggende? Stiamo parlando del tè e delle camelie, e ovviamente del genere Camellia. E' ora di scoprire perché si chiama così e quale è il suo rapporto con il dedicatario, Georg Joseph Kamel.  Alla scoperta della flora delle Filippine Parlando di leggende, la prima da sfatare è che sia stato proprio lui, Georg Joseph Kamel, missionario gesuita del secondo Seicento, a introdurre le camelie ornamentali in Europa. Kamel era un fratello laico della Compagnia di Gesù di origini morave, che nel 1689, dopo un breve periodo nelle isole Marianne, venne inviato a Manila come farmacista della locale missione dei gesuiti. Oltre che con il nome tedesco, è noto anche con quello spagnolo Jorge Camelli e soprattutto con quello latino Georgius Josephus Camellius. A Manila egli creò la prima farmacia delle Filippine e, accanto ad essa, un piccolo giardino di piante medicinali e rare; inizialmente, con il titolo di infirmarius, si occupò della salute dei propri confratelli, quindi, mano a mano che la sua fama come esperto erborista cresceva, fu nominato apothecarius (1695) e botanicus (1699). Grazie a lui il collegio dei gesuiti di Manila si costruì una grande reputazione in campo medico e molte persone influenti incominciarono a ricorrere alle sue cure o a consultarlo per correggere gli errori dei medici e dei farmacisti locali. Assisteva invece gratuitamente i poveri. Fin dal suo arrivo nelle Filippine, Kamel constatò la scarsa utilità, nell'ignoto ambiente dell'arcipelago, delle nozioni farmaceutiche occidentali: i semplici usati in Europa non erano reperibili e quelli locali erano ignoti agli europei. Ciò lo spinse ad esplorare l'ambiente naturale per trovare risorse alternative e ad attingere alle conoscenze e alla pratiche della medicina tradizionale filippina, grazie alla perfetta conoscenza della lingua tagalog. Incominciò a raccogliere sistematicamente piante (ma anche minerali e animali), a descriverne le radici, le foglie, i fiori e i frutti (secondo il modello degli Herbaria europei). Tra le specie da lui descritte per la prima volta, Strichnos ignatii, la pianta da cui si ricava la stricnina, di cui scoprì le virtù medicinali e che volle dedicare al fondatore del suo ordine, Ignazio di Loyola. La fama del dotto botanico-erborista boemo ben presto travalicò i confini delle Filippine e gli permise di entrare in contatto con studiosi europei. A fare da tramite furono due medici e botanici che vivevano in Asia: Willem Ten Rhijne, medico al servizio della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che operava a Batavia (autore di un trattatello sulla pianta del tè e collaboratore di Hortus Malabaricus), lo mise in contatto con altri botanici olandesi, gli procurò libri e scambiò con lui le sue conoscenze e le sue esperienze; Samuel Brown, medico al servizio della Compagnia inglese delle Indie Orientali, che lavorava a Madras, ne conobbe la fama grazie ai mercanti che operavano nell'Asia orientale, divenne suo assiduo corrispondente e lo mise in contatto con il farmacista e collezionista inglese James Petiver. Tramite quest'ultimo, Kamel poté iniziare una collaborazione con il maggiore botanico inglese del tempo, John Ray. Desideroso di far conoscere in Europa il proprio lavoro, il gesuita propose infatti all'inglese di pubblicare in appendice alla sua Historia Plantarum il proprio catalogo delle piante dell'arcipelago. Ray accettò con entusiasmo: era un dono generoso e inatteso, che apriva alla scienza europea una regione del tutto inesplorata. Un dono tanto più gradito, se si pensa che giungeva da un territorio nemico e proibito agli inglesi (Spagna e Inghilterra erano nemici storici e il commercio con le Filippine era vietato agli Inglesi, come del resto agli Olandesi: in tutti i loro contatti, Kamel e i suoi corrispondenti europei dovettero sempre servirsi di intermediari e di complicati canali di comunicazione). Nel gennaio 1698 il testo di Kamel, accompagnato da disegni di sua mano, frutto di dieci anni di lavoro, venne inviato a Brown, a Madras, che a sua volta lo avrebbe inoltrato a Londra. Ma il prezioso invio, intercettato dai pirati, andò perduto. Benché affranto, Kamel si rimise al lavoro e tra il 1699 e il 1701 pervennero a Ray le parti relative alle piante erbacee e agli alberi (una terza parte, sulle liane, non giungerà in tempo e verrà più tardi pubblicata da Petiver). Con il titolo Historia stirpium insula Luzonis et reliquarum Philippinarum il catalogo uscì nel 1704, in appendice al terzo volume dell'Historia Plantarum di Ray. Purtroppo, però, quest'ultimo pubblicò soltanto i testi (si tratta di descrizioni piuttosto brevi, che elencano succintamente le caratteristiche di radici, foglie, fiori, frutti e le eventuali proprietà officinali), ma rinunciò alle tavole. Questa scelta, dettata da ragioni economiche, sminuì enormemente il valore scientifico dell'opera di Kamel, perché impedì sia un'identificazione certa, sia confronti con altre specie. Tant'è vero che Linneo, una trentina d'anni dopo, esprimerà un giudizio sprezzante sull'opera del boemo, dichiarando "Descrizioni imperfette. Scarsa conoscenza delle piante". Altri lavori di Kamel vennero invece pubblicate nelle Philosophical Transactions della Royal Society a cura di Petiver. Qualche notizia in più sulla sua vita nella biografia.  Un gomitolo di foglie di tè Kamel morì nel 1706 a Manila, a quarantacinque anni. Non fece mai ritorno in Europa, dove ovviamente non portò alcuna camelia, anzi non risultano suoi rapporti diretti con le camelie ornamentali (nelle Filippine ne cresce spontanea una sola specie, C. megacarpa, ma nelle opere del missionario boemo non se ne fa menzione). Le cose sono un po' diverse per quanto riguarda la pianta del tè (oggi Camellia sinensis). I manoscritti, gli esemplari essiccati (che costituscono il più antico erbario della flora filippina) e i disegni di Kamel, giunti a Ray e Pitiver, rimasero a Londra: i primi furono conservati nella British Library, quindi nel Natural History Museum, i secondi confluirono nell'erbario di Sloane. I terzi ebbero una storia più singolare: pervenuti al botanico francese Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836), dopo la sua morte vennero acquistati dal conte belga Alfred de Limminghe, che li donò al collegio dei gesuiti di Lovanio, dove sono tuttora conservati. Si discute se si tratti degli originali, di mano di Kamel, o di copie. Nel 2007, lo studioso belga Luc Dhaeze, nell'ambito di ricerche per una monografia sulle camelie del Belgio, pensò di sfogliare il manoscritto, nella speranza di trovare qualche disegno che provasse una relazione tra Kamel e le camelie o almeno il tè. E il foglio 234 giustificò le sue attese: senza dubbio alcuno, ritrae due foglie e due frutti della pianta del tè. Esplicita la didascalia: "Tchia, qui affertur in glomis, folia, et fructus" (Tè, che viene portato in "gomitoli", foglie e frutto). Dhaeze non poté però consultare l'opera di Ray, per verificare se nel testo comparisse la descrizione corrispondente. Non so se altri ricercatori, nel frattempo, abbiano raccolto il suo suggerimento e completato la ricerca, ma noi possiamo farlo senza fatica perché Historia plantarum è disponibile, gratuitamente, tra i libri di Google. Chiedendomi perché Kamel avesse disegnato solo foglie e frutti, e soprattutto cosa fossero quei glomi (ovvero gomitoli), ho sfogliato il testo e ho trovato, chiarissima, la risposta: i gomitoli sono le balle di tè verde a foglie intere (una tecnica che ancora oggi viene impiegata in Cina per le qualità più pregiate) che i mercanti portavano nelle Filippine dalla Cina. Infatti spiega Kamel: "Tschia, o erba del te. Viene portata pressata in grandi balle. Alcune foglie sono grandi (ne ho trovate di sei palmi), altre piccole, tutte serrate tra di loro. In una balla ho trovato un frutto, che si divide in tre parti". Con scrupolo, elenca altri tre tipi di tè, che però non descrive né disegna: tè di Luzon (formato solo dagli apici, quindi forse un tè bianco), tè mandarino, tè "buy" (ovvero whuy, il tè nero, che qualche anno più tardi sarà noto in occidente con il nome commerciale "bohea"). Ecco perché non ha disegnato l'aspetto generale della pianta, le radici, i fiori: non ha mai visto una pianta di tè dal vivo, ne ha conosciuto, ritratto e descritto solo le foglie essiccate e un frutto, rinvenuto casualmente in una balla giunta a Manila dalla Cina. E' verosimile che, pur trattandosi di una specie esotica, egli abbia voluto includere il tè nel suo catalogo per le sue numerose virtù medicinali, tali da farlo entrare a pieno titolo nelle piante officinali. D'altra parte, non stupisce affatto che il tè venisse commercializzato nel Filippine negli ultimi anni del Seicento: i commerci tra Cina e Filippine sono documentati almeno a patire dal X secolo, il tè era un importante prodotto di esportazione fin dal Medioevo, i portoghesi avevano cominciato a esportarlo fino dal Cinquecento e attraverso le Filippine, benché periferiche nell'impero spagnolo, passavano le merci che dal Giappone e dalla Cina affluivano alle colonie spagnole del Nuovo Mondo. D'altra parte, le poche righe di Kamel poco aggiungono alla conoscenza del tè in Occidente, e non si deve certo ad esse se Linneo gli dedicò il genere Camellia, quanto alla stima in cui egli era tenuto da Ray come primo descrittore della flora filippina.  Fiori di camelia e tazze di tè Tanto più che lo svedese dedicò a Kamel la Camellia, ma non la pianta del tè. Nel 1753, nella prima edizione di Species plantarum, Linneo stabilì infatti due generi: Thea, cui assegnò la pianta del tè (Thea sinensis); Camellia, cui assegnò l'unica specie ornamentale allora nota, Camellia japonica. Nella seconda edizione, seguendo l'opinione dell'inglese John Hill, che nel suo Treatise on Tea (1753) aveva sostenuto che i due tipi di tè commercializzati in Occidente, il tè verde e il tè nero, fossero ottenuti da due specie diverse, chiamò T. viridis, per il primo, e T. bohea, il secondo (il tè "buy" di Kamel, che prende il nome dalle montagne Whuy nel Fuh-Kien, zona di produzione del tè nero più rinomato). Fu soltanto nel 1818, quando altre specie di Camellia incominciavano ad essere conosciute in Europa, che il botanico inglese Robert Sweet propose di unificare i due generi; tuttavia la denominazione Thea persistette ancora a lungo (la si trova ancora in pubblicazioni della prima metà del Novecento), tanto da dare il nome alla famiglia Theaceae. Del resto il genere Camellia è caratterizzato da continue revisioni: la monografia di J. Robert Sealy, A Revision of the Genus Camellia (1958), fissò la nomenclatura scientifica delle specie conosciute all'epoca, dividendo il genere in 12 sezioni (Thea è una di queste) e descrivendo 87 specie. Nel 1981, poiché nel frattempo, soprattutto in Cina, erano state identificate molte nuove specie, Chang Hungta, professore dell'Università Sunyatsen di Guangzhou (Canton) nella sua monografia (pubblicata nel 1984 nella traduzione inglese con il titolo Camelias, a cura dello statunitense Bruce Bartholomew) riconobbe 201 specie, suddivise in quattro sottogeneri e 20 sezioni. Ancora più recentemente (2000) Ming Tien Lu in Monograph of the Genus Camellia ha portato le specie a 280, mentre ha ridotto il numero delle sezioni. Nella veste di bevanda più diffusa ed economica del mondo dopo l'acqua (si calcola che ogni anno vengano prodotte 36 milioni di tonnellate di tè, in più di 40 paesi) o in quella di amatissima pianta ornamentale, le piante del genere Camellia hanno innescato rivoluzioni (la protesta contro la tassa sul tè che sfociò nel Boston Tea Party e diede inizio alla Rivoluzione americana) e guerre (la guerra dell'oppio, che alla lontana risaliva al disavanzo commerciale dell'Inghilterra nei confronti della Cina, dovuto alle enormi importazioni di tè), fatto nascere riti culturali come l'affascinante cerimonia del tè giapponese o il salottiero Afternoon tea britannico, scatenato passioni e collezionisti, ispirato poesie e romanzi (il più celebre, La Dama delle Camelie, di Dumas figlio). E dato vita a innumerevoli leggende. Ne troverete qualcuna, insieme alla storia dell'introduzione del tè e delle camelie in Europa, a qualche informazione botanica e a link selezionati, nella scheda del genere.

0 Comments

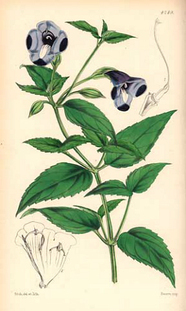

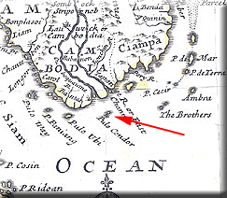

Non come naturalista, ma come cappellano di bordo Olof Torén, il quarto apostolo di Linneo, si imbarca per l'India e per la Cina. Al servizio della Compagnia Svedese delle Indie Orientali, compie due viaggi con destinazione Canton, il secondo attraverso lo scalo indiano di Surat. Rientrato in patria gravemente ammalato, scrive sette lettere-relazione al suo maestro, ricche di notazioni etnografiche, religiose ed economiche più che naturalistiche. In suo onore Linneo battezza Torenia asiatica una piantina che gli ha portato dalla Cina.  Le rotte asiatiche della SOIC Nell'agosto 1749, proprio nei giorni in cui Peter Kalm toccava la sua meta in Canada, il terzo apostolo di Linneo Fredric Hasselquist partiva dalla Svezia alla volta dell'impero ottomano. Come abbiamo già visto in questo post, il suo viaggio era destinato a concludersi tragicamente. Il quarto apostolo, Olof Torén, era appena tornato dalla Cina e si apprestava a un secondo viaggio, che avrebbe pagato con la vita. Le piante cinesi continuavano ad esercitare il loro richiamo su Linneo - che sognava addirittura di acclimatare il tè in Svezia - e sull'Accademia svedese delle Scienze. Impensabile una vera spedizione scientifica come quelle di Kalm in America o di Hasselquist in Medio Oriente: i cinesi limitavano l'accesso agli europei alla piccolissima enclave della stazione commerciale di Guangzhou (meglio nota in occidente con il nome di Canton). L'unica via praticabile era aggregare un naturalista, come medico o cappellano di bordo, al viaggio annuale di una delle navi della Compagnia Svedese delle Indie Orientali che facevano la spola tra Gothenborg e Canton. La Compagnia Svedese delle Indie Orientali (SOIC, Svenska Ostindiska Companiet) era stata fondata nel 1731 a Gothenburg, ultima tra le grandi compagnie commerciali europee. Anche in Svezia bere il tè o possedere porcellane e lacche cinesi era diventato un irrinunciabile status symbol; l'importazione di questi prodotti, che raggiungevano la Svezia attraverso i commercianti inglesi o olandesi, pesava negativamente sulla già misera bilancia dei pagamenti del paese, grandemente impoverito da un secolo di guerre. Gli Svedesi cercarono così di inserirsi nel commercio verso la Cina (e in misura minore l'India) in modo da importare senza intermediari questi prodotti tanto desiderati. La SOIC nei sui 82 anni di vita (dal 1731 al 1813) organizzò 131 viaggi, con 37 vascelli. Ogni anno nell'arsenale della Compagnia a Gothenborg una o più navi erano addobbate per il viaggio. Si salpava intorno a gennaio o febbraio, con un carico di ferro e rame; la prima tappa era solitamente Cadice, dove questi metalli e altre merci erano scambiati con argento spagnolo che sarebbe servito per acquistare i prodotti cinesi: infatti i Cinesi non erano interessati alle merci europee, mentre le leggi svedesi vietavano l'esportazione d'argento. Dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, si arrivava allo stretto di Giava verso luglio o agosto; con il monsone favorevole, il viaggio verso la Cina richiedeva un altro mese. La meta finale era Guangzhou dove si trovava lo stabilimento (o factory) della Compagnia. Dopo una sosta di non più di quattro mesi, verso Natale si era pronti per il viaggio di ritorno, con le stive cariche di tè (da solo costituiva il 90% del carico), porcellane, spezie, sete e suppellettili (mobili, oggetti di lacca, tappezzerie). Facendo a ritroso la stessa strada, se non c'erano imprevisti, dopo 7-8 mesi, verso luglio o agosto, si era di nuovo a casa. In tutto 17-18 mesi; ma bastava qualche contrattempo per essere costretti a sostare per lunghi mesi in attesa del monsone favorevole ; e allora il viaggio poteva durare anche due anni e mezzo (un ritardo che si poteva pagare con la vita, come successe a Tärnström e a molti suoi compagni di viaggio). In queste condizioni, le possibilità di esplorazione per un scienziato, imbarcato come medico o cappellano di bordo, non erano molte. Senza contare gli impegni dovuti al suo incarico, il tempo passato a terra era in realtà ridotto a poche settimane. Per quanto riguarda la Cina, inoltre, gli occidentali erano rigorosamente confinati nelle factory ed era vietato viaggiare nell'interno del paese; per questa ragione, le prime piante cinesi conosciute in Europa furono essenzialmente specie coltivate che gli europei acquistavano attraverso i loro comprador (cioè i mediatori cinesi) nei grandi vivai che sorgevano nei pressi di Canton.  Le lettere-testamento di Torén Ma torniamo a Olof Torén e ai suoi due viaggi. Come Tärnström era stato ordinato pastore e fu assunto dalla SOIC come cappellano di bordo. Il primo viaggio, sulla nave Hoppet, durò dal gennaio 1748 al luglio 1749 ed ebbe come destinazione Canton; dovette svolgersi senza particolari intoppi, seguendo la rotta descritta sopra, ma Torén non ne ha lasciato alcuna documentazione. Siamo invece ben documentati sul secondo viaggio, perché Torén stesso ne riferì in sette lettere a Linneo, scritte poco dopo il ritorno in patria e pubblicate dopo la sua morte in appendice al giornale di viaggio di Pehr Osbeck. La rotta seguita fu in parte diversa; poiché i guadagni sembravano in calo, la Compagnia cercò di inserirsi nel commercio indiano, prevedendo uno scalo a Surat. Partita a febbraio 1750 da Gothenborg, la nave Götha Leijon si diresse alla volta di Madeira, dove fece brevemente scalo per approvvigionarsi di acqua e viveri; dopo aver circumnavigato l'Africa e aver toccato il Madagascar, raggiunse Surat, dove sostò cinque mesi. Quindi proseguì lunga la rotta consueta e raggiunse Canton, dove rimase sei mesi. Il viaggio di ritorno avvenne attraverso lo stretto di Giava e il Capo di Buona Speranza, con un breve rifornimento nell'isola di Ascension e rientro a Gothenborg nel luglio del 1752. Proprio nel corso del viaggio di ritorno Torén si ammalò, forse di tubercolosi, e morì dopo circa un anno. Qualche notizia in più nella biografia. Le lettere a Linneo furono scritte durante l'anno di malattia (l'ultima due mesi prima della morte) e forse questo spiega il loro tono rassegnato, malinconico. Le notizie di carattere economico, etnografico e religioso dominano, mentre le notazioni naturalistiche sono sorprendentemente scarse; niente escursioni in mezzo alla natura come quelle di Kalm! Gli animali e le piante di cui sui parla sono quelli che si possono vedere nei giardini, negli orti, nelle piazze cittadine, al massimo sui bordi degli abitati. D'altra parte, per la maggior parte del tempo, Torén è dovuto rimanere a bordo. A Surat, si lamenta, su cinque mesi di permanenza, ha trascorso a terra 23 giorni in tutto. Le uniche piante indiane citate sono il baniano (Ficus benghalensis) e un ibisco (Hibiscus surattensis) che cresceva nel giardino della factory svedese. Qualche pianta in più vede a Queda, nello stretto di Malacca: cita tamarindo, papaya e mangrovie. La parte dedicata alla Cina (e scritta quando la malattia era già molto avanzata) contiene soprattutto notazioni etnografiche ed economiche, con alcune pagine sulla coltivazione del riso e sui sistemi di irrigazione. Eppure in Cina Torén ha sicuramente raccolto qualche esemplare e si è procurato una pianta di tè (che tuttavia non è sopravvissuta al viaggio).  Le allegre fioriture estive della Torenia Almeno una pianta cinese raccolta da Torén è conservata nell'erbario di Linneo; arriva da Canton e, poiché era sconosciuta, lo studioso svedese (in Species Plantarum 1753) la battezzò in suo onore Torenia asiatica. Molte specie di questo genere sono originarie della Cina e del Sud est asiatico e vivono in terreni disturbati, vicino agli abitati; in base alla testimonianza di Osbeck, un altro allievo di Linneo che era in Cina contemporaneamente a Torén, la si trovava sia alla periferia di Canton sia a Wampoa, dove erano ormeggiate le navi svedesi. In ogni caso, ora il ricordo dello sfortunato quarto apostolo è preservato da una delle più graziose ed esuberanti regine dei balconi estivi. Il genere Torenia (un tempo famiglia Scrofulariaceae, ora Linderniaceae) comprende una cinquantina di erbacee di una fascia tropicale che va dal Madagascar al Sud Est asiatico - area in cui vivono i due terzi delle specie; la più comune in coltivazione è T. fournerii, una perenne sensibile al freddo coltivata come annuale. Con il suo portamento compatto, tendenzialmente ricadente, le foglie lucide e soprattutto le lunghissime fioriture è la pianta ideale per balconette e cestini appesi; negli ultimi trent'anni, grazie allo sforzo di grandi produttori di sementi statunitensi e giapponesi e agli ibridi creati quasi a getto continuo, la Torenia è diventata un'alternativa sempre più popolare a annuali più consuete. Come sempre, approfondimenti nella scheda. Da Uppsala, gli allievi di Linneo partono per esplorare il mondo; perfettamente addestrati dal loro maestro, sono in grado di studiare, descrivere, raccogliere, preparare e conservare gli esemplari di piante e animali che contribuiranno all'opera del loro mentore. Ma tra la metà e la fine del Settecento le esplorazioni scientifiche sono avventure pericolose: pochi di loro ritorneranno a casa. In un'isoletta del Vietnam finirà tragicamente il viaggio del primo di loro, Christoper Tärnström, che aveva sognato di raggiungere la Cina. Tardivamente, il figlio di Linneo lo compenserà con la dedica della Ternstroemia, una cugina della pianta del tè che lo sfortunato botanico avrebbe dovuto riportare dalla Cina.  Gli apostoli di Linneo Nel bel racconto "L'allievo inglese" (in Specie rare, Dedalo 2013) la scrittrice americana Andrea Barrett immagina un Linneo sulla soglia della morte nella cui mente offuscata realtà e visione, passato e presente si confondono. E, compagni per l'ultimo viaggio, gli appaiono i suoi apostoli morti, allegri, chiacchieroni, senza rancore per le loro giovani vite stroncate. E ognuno di loro reca in mano una pianta, quella che gli è stata dedicata e lo ricorderà per sempre. Con il nome mezzo serio mezzo faceto di "apostoli" Linneo aveva l'abitudine di chiamare i suoi migliori studenti che inviò nelle capitali europee a diffondere il verbo linneano e nei cinque continenti in spedizioni scientifiche alla ricerca di animali e piante. Prima di partire, lo scienziato svedese - ottimo insegnante - li sottoponeva a un training che faceva di loro perfetti naturalisti raccoglitori, anche attraverso brevi spedizioni propedeutiche; aveva predisposto un codice di comportamento a cui attenersi: dovevano evitare di ubriacarsi, giocare d'azzardo, parlare di politica e offendere i governanti stranieri; ogni sera dovevano tenere un diario delle loro osservazioni scientifiche; raccogliere, disegnare e descrivere le piante; predisporre un erbario; raccogliere, preparare e conservare gli animali; studiare i costumi locali, facendo tesoro di tutte le conoscenze mediche, farmaceutiche, agronomiche che potessero essere utili alla Svezia. E, last but not least, durante il viaggio se possibile, e sicuramente al loro ritorno, inviare gli esemplari raccolti a Uppsala, al caro maestro. Naturalmente non tutti gli allievi di Linneo diventarono apostoli; molti, la maggioranza di loro, dopo gli studi a Uppsala divennero medici, insegnanti e preti di villaggio; solo i più dotati, i più devoti alla scienza, ma anche i più tenaci entrarono nel novero degli eletti. Sui loro nomi e sul loro stesso numero le fonti sono divise: chi dice dodici (tratto in inganno dal riferimento evangelico), chi ventidue, chi di più ancora. La fonte più autorevole, l'IK Foundation, che ha curato la pubblicazione in una splendida veste editoriale dei loro diari di viaggio, ne individua diciassette. Nel sito dedicato www.linnaeus.org si trovano mappe interattive dei viaggi e dettagliate schede bio-bibliografiche di questi splendidi e coraggiosi scienziati.  Il viaggio del primo apostolo Diversi per età, origini sociali, provenienza geografica, temperamento, avevano in comune un metodo di lavoro e una passione inesauribile per le scienze naturali che li sostenne nelle terribili prove che molti di loro dovettero affrontare nel corso di viaggi che li portarono dalla Svezia alla Cina, all'Australia, alle Americhe, dalle terre artiche ai deserti dell'Arabia. Su diciassette, sette morirono prima di poter ritornare in Svezia, due poco dopo il loro ritorno, uno perse la ragione. Il primo fu anche uno dei più sfortunati. Christopher Tärnström (1711-1746) era un pastore luterano appassionato di scienze naturali. Già trentenne, era tornato a Uppsala appositamente per studiare con Linneo (di cui era più giovane di solo quattro anni) benché fosse sposato e avesse tre bambine. Il suo desiderio più grande era partecipare a un viaggio naturalistico; il suo maestro era perplesso: sia perché lo considerava troppo vecchio sia perché era padre di famiglia. Ma cedendo alle sue insistenze lo aiutò a trovare un imbarco come cappellano della nave Calmar, appartenente alla Compagnia svedese delle Indie orientali, che il 13 febbraio 1746 partì alla volta del porto di Canton in Cina. Linneo affidò a Tärnström una lista di quattordici desiderata, che comprendeva dei ciprini dorati per la regina Ulrika Eleonora e una pianticella (o almeno dei semi) di Camellia sinensis per sé; oltre a raccogliere animali e piante, gli chiese anche di effettuare precise misure della temperatura. Ma il povero Christopher in Cina non arrivò mai: infatti, dopo un viaggio abbastanza agevole, in ottobre la nave dovette fermarsi ad attendere il monsone favorevole nell'isola di Pulo Condor (Con Son), sulla costa dell'attuale Vietnam. Tärnström ne approfittò per erborizzare, ma a novembre si ammalò di febbri tropicali; quando la nave finalmente salpò, era così grave che non poté partire e morì il 4 dicembre. Fu sepolto nell'isola con altri svedesi colpiti dalla stessa malattia. Notizie più dettagliate nella biografia. La morte del suo primo apostolo fu un duro colpo per Linneo e comportò uno strascico assai sgradevole. Infatti la vedova, Brita Tärnström, lo accusò violentemente di averla resa vedova e di aver lasciato le sue figlie orfane e senza sostegno. Per stornare queste accuse, in parte ingiustificate visto che Tärnström era partito di sua volontà, Linneo si sentì obbligato ad assistere finanziariamente la donna e le bambine; ma, per evitare simili complicazioni in futuro, da qual momento inserì la regola che per le spedizioni scientifiche sarebbero stati scelti solo giovani scapoli senza famiglia.  Ternostroemia, una cugina della pianta del tè Le ombre degli apostoli morti nel racconto di cui ho parlato all'inizio ostentano la pianta che è stata loro dedicata. In effetti, quasi tutti sono celebrati del nome di un genere; fanno eccezione solo Anton Rolandsson Martin, Fredrik Hasselquist e Carl Fredrick Adler. Il primo non ha lasciato contributi alla storia della botanica, perché il suo viaggio del 1758 aveva avuto per meta le gelide Spitsbergen. Federick Hasselquist tra il 1753 e il 1756 esplorò la Terrasanta alla ricerca delle specie citate nella Bibbia; morì durante il viaggio di ritorno, nei pressi di Smirne in Turchia. I materiali raccolti raggiunsero la Svezia e Linneo ebbe il doloroso compito di pubblicarli; gli dedicò il genere Hasselquistia, non riconosciuto (è sinonimo di Tordylium, un'Apiacea mediterranea). E' ricordato dalla specie Tordylium hasselquisti. Carl Fredrik Adler, uno degli apostoli più giovani, servì come medico sulle navi della Compagnia svedese delle Indie orientali e fece ben quattro missioni fino al porto di Canton; morì a Giava nel 1761, di ritorno dall'ultimo viaggio. Non gli è stata dedicata una pianta, ma una vespa delle galle (Adleria). Ma torniamo a Tärnström, il primo a partire e il primo a morire. Oltre a provvedere alla sua famiglia, il minimo che poteva fare Linneo sarebbe stato dedicargli una pianta. Ma non lo fece, forse per rancore nei confronti della combattiva vedova; a provvedere fu suo figlio Carl Jr. (Supplementa Acta Plantarum, 1791) sulla base di esemplari ricevuti da Celestino Mutis, capo della Real Expedicion Botanica del Nuovo Reino de Granada. Così il primo apostolo di Linneo, che avrebbe dovuto raggiungere la Cina per portare al suo maestro una piantina di tè, è celebrato dalla Ternstroemia, un albero o arbusto tropicale che, se non altro, fino a qualche anno fa era annoverato nella famiglia Theaceae (oggi è inserito in una famiglia specifica, Pentaphylacaceae, che ne è stata recentemente distaccata). E' un vasto genere diffuso in ampie aree tropicali e subtropicali di Asia, Africa e America; di grande valore ornamentale, le Ternstroemia sono coltivate per la bellezza sia delle grandi foglie coriacee sia dei fiori spesso raccolti in piccoli racemi. La specie più comune è Ternstroemia gymnanthera, originaria delle foreste dell'Asia orientale; questa ed altre specie sono presenti anche in Vietnam. Mi chiedo se Tärnström possa averne incontrata qualcuna mentre erborizzava nell'isola di Pulo Condor, che con il nome di Con Son sarebbe diventata tristemente famosa per aver ospitato un carcere ai tempi del colonialismo francese, poi della guerra del Vietnam. Oggi l'arcipelago di Con Dao, di cui Con Son è l'isola maggiore, è un sito riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità, sia per i fondali marini ricchi di specie rare sia per le foreste con 300 specie di alberi, tra cui 44 endemismi. Altri approfondimenti su Ternstroemia nella scheda. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

April 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed