|

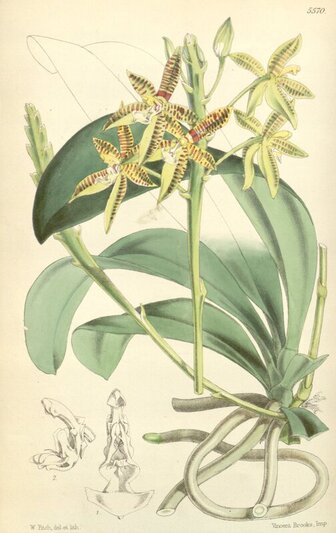

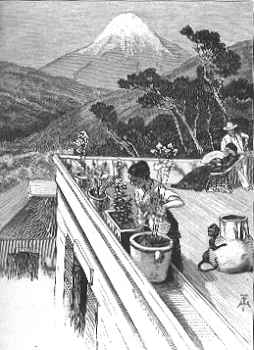

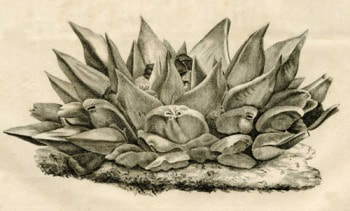

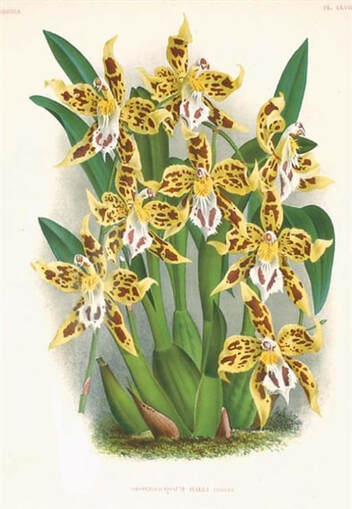

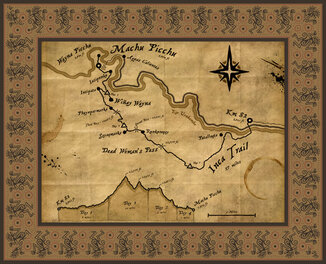

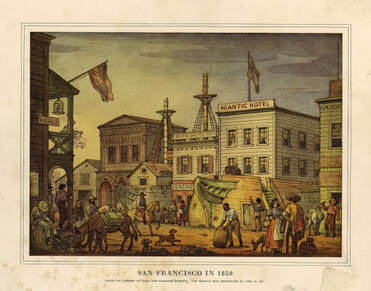

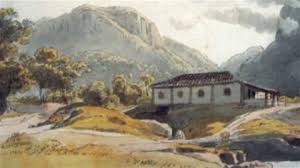

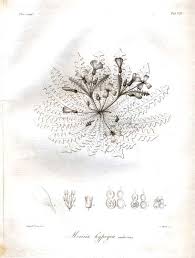

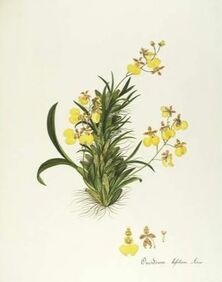

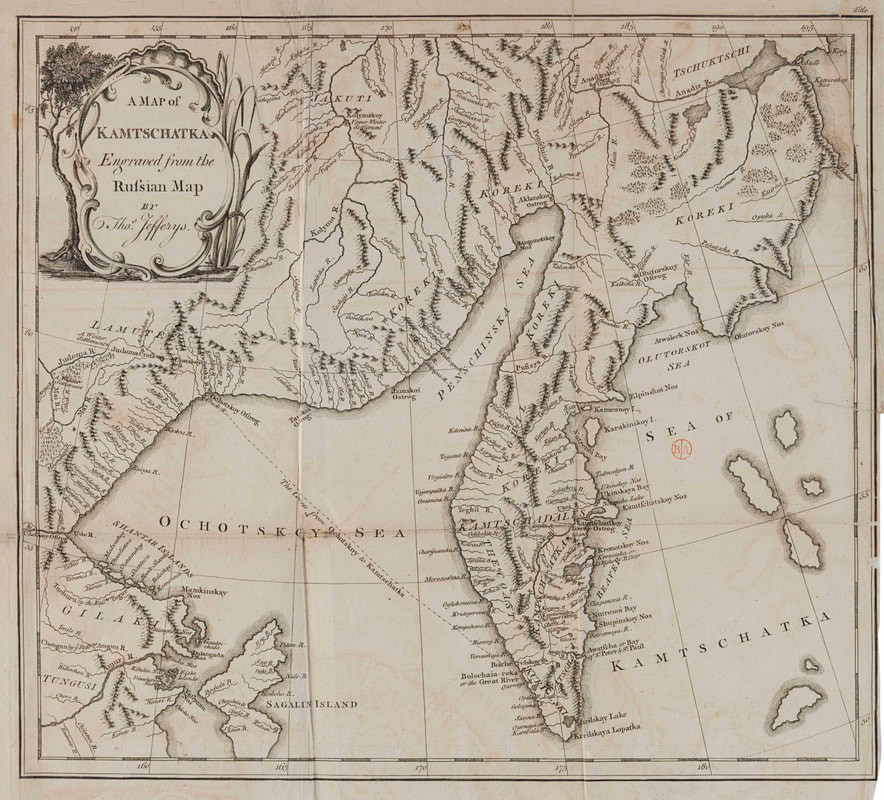

E' piuttosto inconsueto che un botanico affermato, professore universitario e membro dell'Accademia delle scienze del proprio paese, a cinquant'anni suonati parta per una pericolosa spedizione scientifica ai tropici. Eppure il professor de Vriese, quando il parlamento olandese gli chiede di andare in missione in Indonesia, non esita a partire, forse affascinato dalla prospettiva di vedere nel loro ambiente naturale le piante che studia da sempre in erbari e serre. Non sa ancora che il prezzo da pagare sarà la sua stessa vita. Rivolgetegli un pensiero quando ammirate la fioritura delle piante che lo celebrano, le bellissime Vriesea.  L'uomo giusto al momento giusto Impressionato dalle rivoluzioni che scuotono l'Europa, nel marzo 1848 il re d'Olanda Guglielmo II decide di trasformare il paese in una monarchia costituzionale. A capo della commissione che dovrà elaborare il testo della nuova costituzione, non esista a nominare Johan Rudolph Thorbecke, il leader dei liberali; proclamata il 3 novembre dello stesso anno, la costituzione prevede tra l'altro elezioni dirette con voto segreto, limitazioni del potere del sovrano, maggiore autonomia delle province, libertà di religione. Per la prima volta, il parlamento ottiene la giurisdizione sulle colonie, fino ad allora sotto l'esclusiva autorità del re. In Indonesia, i liberali al potere, fautori del liberismo economico, vorrebbero spezzare il sistema delle coltivazioni forzate, introdurre un'economia basata sul lavoro libero e aprire le Indie olandesi al capitale privato. Al di là delle petizioni di principio, devono muoversi con cautela perché dal batig slot, ovvero dai proventi versati al tesoro da quelle colonie, dipende larga parte del bilancio statale. Una soluzione per alleggerire le terribili condizioni dei contadini giavanesi, senza mandare in crisi il bilancio olandese, potrebbe essere l'introduzione di coltivazioni coloniali più redditizie, come sta facendo in quegli anni l'Impero britannico in India. E' in questo contesto che il governo olandese nel 1852 invia in Perù il botanico J.C. Hasskarl per cercare di procurarsi pianticelle di Cinchona, la pianta da cui si ricava il chinino, da introdurre a Giava; nel 1854 egli è di ritorno in Indonesia con un carico di virgulti che trapianta nell'orto botanico di Bogor/Buitenzorg. Non è un'iniziativa isolata. Nel 1857 il parlamento olandese decide di inviare in Indonesia un esperto di agronomia tropicale per studiare l'economia agricola delle isole e valutare le strategie migliori per affrancarla dal regime delle coltivazioni forzate. La scelta cade su Willem Hendrik de Vriese, professore di botanica dell'università e direttore dell'orto botanico di Leida. Come leggiamo nell'atto di nomina, approvato dal re, egli dovrà individuare le produzioni esotiche più adatte ai diversi climi delle isole e ricercare le piante native più utili per "le arti e il commercio". De Vriese era la persona perfetta per questo compito, per la sua profonda conoscenza della flora indonesiana e per i numerosi studi dedicati alle piante esotiche utilitarie. Medico, aveva insegnato botanica dapprima ad Amsterdam, poi a Leida, dove era succeduto a Reiwardt. Già esperto di piante esotiche, aveva particolare dimestichezza con la flora indonesiana per aver catalogato le piante raccolte dal suo predecessore e aver curato la pubblicazione del suo diario di viaggio in Plantae Indiae Batavae Orientalis : quas, in itinere per insulas archipelagi indici Javam, Amboinam, Celebem, Ternatam, aliasque, annis 1815-1821 exploravit Casp. Georg. Carol. Reinwardt (1856). Tra il 1855 e il 1856 pubblicò anche un'opera illustrata in tre volumi di orticultura e floricoltura (Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen) in cui le piante esotiche hanno larga parte. Gli si devono anche due importanti monografie su Rafflesia e sulle Marattiaceae (con Pieter Harting); era anche un esperto di felci e orchidee. Negli anni cinquanta, egli dedicò poi una serie di saggi a importanti piante tropicali di cui propugnava l'introduzione nelle colonie olandesi: nel 1855 Cinchona, nel 1856 Vanilla e Cinnamomum camphora.  Un faticoso periplo tra le isole Il 28 ottobre 1857 de Vriese si imbarcò a Marsiglia alla volta dell'oriente; lo accompagnava il chimico de Vry, incaricato di studiare i principi attivi della Cinchona coltivata a Bogor. La prima tappa fu Ceylon, dove il botanico olandese studiò le piantagioni di caffè, all'epoca tra le più importanti del mondo; solo qualche anno più tardi, devastate da Hemileia vastatrix, sarebbero state sostituite dal tè. All'inizio dell'anno, via Singapore, si spostò a Giava, che visitò quasi per intero nel corso del 1858 e della prima metà del 1859; a questo punto si unì a Johannes Elias Teijsmann, il capo giardiniere di Buitenzorg/Bogor, con il quale visitò la parte orientale dell'isola e la desolata Madura. Teijsmann sarà ancora il suo compagno di viaggio in una impegnativa spedizione nelle Molucche, sulla quale siamo più informati grazie alla relazione che ce ne ha lasciato. Imbarcatisi a Surabaya il 15 dicembre, all'inizio del 1860 i due viaggiatori fecero scalo per qualche giorno a Makassar nell'isola di Celebes (oggi Sulawesi); si spostarono subito a Timor, dove si trattennero appena un giorno a Kupang, per poi passare a Dili e alle isole Banda: una visita doverosa, anche se ormai avevano perso l'importanza strategica che avevano rivestito per gli olandesi nell'arco di due secoli. Dal 1621 al 1810, come unico luogo al mondo dove si coltivava Myristica fragrans, avevano garantito all'Olanda il lucroso monopolio della produzione di noce moscata e macis. Un monopolio infranto dall'occupazione britannica del 1810: restituendo le isole dopo il Congresso di Vienna, gli inglesi si erano premurati da fare incetta delle preziose pianticelle, trapiantate con successo a Ceylon e in altre colonie. Ormai più importante la tappa successiva, Ambon, antico centro del commercio delle spezie, promettente per il suolo fertile e la varietà di ambienti naturali. Nei primi mesi del 1860, i due botanici vi stabilirono il loro quartier generale per l'esplorazione delle Molucche settentrionali. La prima spedizione fu dedicata alla piccola isola di Saparua ma soprattutto a Ceram (oggi anche Seram), dove de Vriese e Tejismann poterono dismettere i panni di agronomi e ispettori per tornare ad essere botanici. Ancora in gran parte ricoperta dalla foresta pluviale, questa isola dove gli animali e le piante dell'Asia si incontrano con quelli dell'Australia, con un clima caldo umido e un'intricata topografia montagnosa, dovette essere per de Vriese quasi il luogo dei sogni, dove studiare nel loro ambiente naturale le piante che amava di più: in primo luogo le felci, una delle sue specialità (oggi nell'isola si calcola ne vivano oltre 700 specie), ma anche le orchidee e le piante officinali, la cui ricognizione era uno degli obiettivi della sua missione. Nei mesi successivi fu la volta di Buru, quindi Ternate (in entrambe queste isole scalarono anche alcune cime), Tidore, Halmahera e numerosi isolotti. Ad aprile erano a Bacan, quindi, ormai sulla via del ritorno si spostarono a Celebes, dove si trattennero fino a giugno, visitando molte località delle regioni settentrionali. Alla fine del mese, erano di ritorno a Surabaya. Dato che da questo momento si separò da Tejismann, conosciamo meno dettagliatamente i viaggi successivi di de Vriese. Nella seconda parte del 1860 fu in Borneo e poi di nuovo a Giava, dove visitò le regioni centrali trascurate l'anno precedente; poi si spostò a Sumatra, dove si trovava all'inizio del 1861. Fu da Sumatra che probabilmente si imbarcò per l'Olanda, con la salute ormai compromessa da un'avventura tanto faticosa per un uomo che aveva superato la cinquantina. Al suo rientro in patria, nel marzo 1861, ebbe il dolore di perdere la moglie; ormai gravemente malato, non poté né riprendere la carriera universitaria né pubblicare i risultati della sua missione, morendo dieci mesi dopo il ritorno. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Intanto, il progetto di valorizzare le Indie orientali olandesi con l'introduzione di nuove specie andava avanti. Pur tra polemiche e mille difficoltà, la sperimentazione della coltivazione di Cinchona proseguì con successo e entro fine secolo l'Olanda si era assicurata il monopolio della produzione mondiale di chinino; intorno al 1860, a Sumatra arrivò il cacao e all'inizio del Novecento l'albero della gomma, Hevea brasiliensis. A guadagnarci, però, non furono certo i contadini indonesiani.  Vriesea, bellezza tropicale Molto prima della faticosa missione che gli sarebbe costata la salute e la vita, il professor de Vriese si era già fatto un nome negli ambienti della botanica europea. Infatti, nel 1843, quando egli insegnava ancora a Amsterdam, John Lindley, separando da Tillandsia una specie brasiliana, T. psittacina, creò il genere Vriesea in suo onore con la seguente dedica: "Ho così colto l'opportunità di onorare i meriti del dottor W. de Vriese, professore ad Amsterdam, un eccellente botanico e fisiologo". Vriesea è oggi uno dei generi più importanti e il secondo per numero di specie della famiglia Bromeliaceae (circa 250). Per lo più epifite, vivono in foreste umide anche d'altura dal Messico al Brasile. Dato che si adattano bene alla limitata luminosità delle nostre case, sono anche una tra le più popolari piante d'appartamento, grazie alla bellezza della foglie, spesso elegantemente variegate, e delle infiorescenze a forma di spiga, che si fanno notare per le brattee dai colori squillanti da cui sporgono i fiori tubolari, spesso in colore contrastante; un'accoppiata frequente è data dal rosso e dal giallo. Anche se alcune specie (come V. carinata o V. hieroglyphica) sono abbastanza coltivate, a dominare il mercato sono soprattutto gli ibridi; da questo punto di vista, del resto, tra le Bromeliaceae Vriesea vanta un duplice primato: è stato il primo genere ad essere ibridato con successo, ed attualmente è quello con un maggior numero di ibridi. Per la cronaca, il primo fu prodotto in Belgio nel 1879 da Eduard Morren, curatore dell'Orto botanico di Liegi incrociando V. psittacina e V. carinata. Altre notizie nella scheda.

0 Comments