|

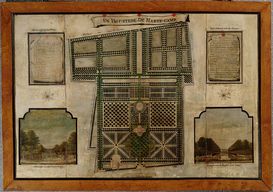

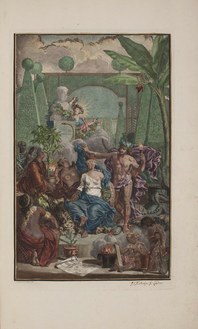

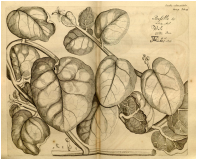

Questo post è un po' speciale. Siamo infatti arrivati alla centesima storia di persone e piante (ma, dato che qualche storia coinvolge più di una persona e/o più di una pianta, sono già sfilati un po' più di 110 personaggi e oltre 120 generi). Ho iniziato quasi un anno e mezzo fa nel nome di Linneo, e a lui voglio tornare per questa piccola celebrazione. Venite, vi invito a una gita estiva nell'Olanda del 1735!  In gita con Linneo Sbrighiamoci, la barca ci sta già aspettando! E' il 13 agosto 1735 e il professor Burman, il nostro ospite, ci ricorda che siamo attesi; la nostra metà è il favoloso giardino De Hartekamp, creato dal ricchissimo banchiere George Clifford a Heemstede, non lontano da Harlem. E' piacevole arrivarci scivolando lungo i canali: in fondo non sono neppure 20 km; ma Linneo è impaziente: ha sentito tanto parlare di questo giardino, e del suo eccentrico proprietario. Il giovane scienziato è venuto in Olanda per laurearsi - condizione posta dal futuro suocero per concedergli la mano della sua promessa, Sara Elisabeth Moraea; ha ottemperato, ma adesso non ha nessuna intenzione di tornare nella provinciale Svezia. Al momento, se ne sta da Johannes Burman, professore di botanica all'Hortus medicus di Amsterdam e curatore dell'orto botanico della città; e in cambio dell'ospitalità, lo sta aiutando nella stesura della sua opera sulla flora di Ceylon, Hortus zeylanicus. Eccoci, siamo arrivati! Ci farà da guida il padrone di casa in persona, George Clifford. Non solo è ricchissimo - rappresenta la terza generazione di una famiglia di banchieri di origini inglesi trapiantata nei Paesi Bassi - ma come direttore della Compagnia olandese delle Indie Orientali (VOC) ha facile accesso alle piante e agli animali esotici che arrivano dal Suriname, dal Sud Africa, da Ceylon, dal Malabar, da Giava, dal Giappone. Inoltre, è ben inserito nella rete internazionale di studiosi e collezionisti, con i quali scambia attivamente semi, bulbi, piante vive e essiccate, animali e minerali rari. Il risultato è qui davanti ai nostri occhi: è un vasto giardino all'inglese con piante rare, alcune coltivate all'aperto, altre nelle quattro serre riscaldate, ciascuna adatta a un gruppo di piante diverse: i quattro continenti - l'Australia non è ancora stata scoperta - in miniatura. I vasi che vedete attorno alla casa, alle fontane, al parterre all'inizio dell'autunno troveranno ricovero nell'orangerie. Per di qua invece si va al serraglio. Dopo il giro in giardino, adesso entriamo in casa: è un vero museo con collezioni scientifiche (quanti animali imbalsamati! per non parlare dei minerali), un erbario, una ricchissima biblioteca. Linneo è estasiato: se ha mai immaginato il paradiso dei naturalisti, deve essere identico a De Hartekamp. E' abbagliato da tutto quello che vede, lui figlio del gelido nord per la prima volta a tu per tu con tanti animali e tante piante esotiche. Il padrone di casa, sì, è un dilettante, ma se ne intende, conversare con lui è molto gratificante. E a sua volta, lui, George Clifford, è abbagliato dal giovane Linneo: è un pozzo di scienza, una perla rara, questo svedese! Oltretutto, è un medico e un naturalista nella stessa persona. Clifford è un ipocondriaco, adorerebbe avere in casa un medico pronto a dar sollievo ai suoi malesseri più o meno immaginari. E così, su due piedi, gli fa la sua proposta: che ne direbbe di trasferirsi a Hartekamp - almeno per quell'inverno - come suo medico personale e sovrintendente delle collezioni? Per lo squattrinato Linneo è un'occasione splendida: un lavoro ben pagato, una biblioteca fornitissima, uno dei giardini privati più importanti d'Europa e ricche collezioni naturalistiche a sua disposizione, da studiare, incrementare, catalogare. Ma, con un sospiro, deve rifiutare questa proposta di sogno. E' già legato a Burman, con cui ha un impegno e un debito di riconoscenza. Tanto allegro era, il nostro Carl, durante il viaggio verso De Hartekamp, tanto triste è adesso, a sera, mentre torniamo a Amsterdam. Ma fa male a angosciarsi; Clifford, un miliardario poco abituato ai rifiuti, si lavora abilmente Burman: quanto vale, per lui, Linneo? cosa accetterebbe in cambio del "suo" svedese? E Burman ha un prezzo: se Clifford gli cederà quel libro introvabile, la sua rarissima copia di Natural History of Jamaica di Hans Sloane, dirà di sì, libererà Linneo dai suoi impegni. Affare fatto! Il 24 settembre Linneo si trasferisce a De Hartekamp, con una paga di 1000 fiorini annui, più il vitto e l'alloggio, come medico personale e curatore delle collezioni scientifiche; formalmente l'incarico dovrebbe durare solo quell'inverno, ma si protrarrà fino al 7 ottobre 1737.  Hortus Cliffortianus, un libro seminale Il frutto principale di quei due anni - interrotti dal lungo viaggio che porterà Linneo, a spese di Clifford, a Londra e a Parigi - è Hortus Cliffortianus, il catalogo delle piante coltivate nel giardino di Hartekamp e degli esemplari essiccati del prezioso erbario di Clifford. Linneo lo scrisse in circa nove mesi (lo completò nel luglio 1737); venne pubblicato però solo l'anno successivo, quando lo svedese aveva ormai lasciato Heemstede. E' un'opera di grande importanza nella storia della botanica: in essa, infatti, Linneo classificò e descrisse le piante, per la prima volta, seguendo la sua classificazione basata sul numero e la forma degli organi maschili e femminili dei fiori. Non compare ancora, invece, la denominazione binomiale; ogni specie è assegnata a un genere e definita con un nome-descrizione, basato sui caratteri che la distinguono dalle altre specie dello stesso genere; seguono i sinonimi usati dai principali botanici precedenti e note sulla provenienza geografica. E' un lavoro seminale, che già pone le basi di Species plantarum, dove, nell'introdurre la nomenclatura binomiale, Linneo ne riprenderà in gran parte i generi e le specie; è inoltre nell'erbario di Clifford (di cui Linneo portò con sé in Svezia numerosi doppioni) che vanno cercati i tipi di molte specie linneane. L'opera, un grande volume in folio di circa 350 pagine, si apre con una dedica al generoso mecenate George Clifford (che la promosse e ne finanziò la stampa), seguita da un excursus su coloro che, con i loro giardini botanici e la loro generosità, avevano favorito i progressi della botanica. Dopo un'avvertenza ai lettori, che contiene anche informazioni sulla provenienza delle piante (importante per ricostruire la storia della rete di botanici e collezionisti del Settecento), il testo vero e proprio inizia con il catalogo della biblioteca di Clifford, un totale di 295 titoli, quasi interamente dedicati alla botanica; anche i libri, o meglio i loro autori, secondo la mania classificatoria di Linneo, sono raggruppati in sedici classi, a partire dai padri fondatori greci e romani, per arrivare alle monografie, passando per i Commentatores, i Descriptores, gli Iconographi (ovvero i disegnatori). Grazie a questo elenco, di enorme importanza storica, conosciamo da vicino le fonti di Linneo e i suoi rapporti con la botanica prelinneana, tanto più che non manca un breve giudizio su ciascun testo (a volte di lapidaria, secca, arroganza). La maggior parte del libro è occupata dal catalogo delle piante di De Hartekamp, 2536 specie, senza distinzioni tra quelle coltivate in giardino o nelle serre e gli esemplari dell'erbario. Linneo, che aveva già concepito in Svezia le linee della sua classificazione sessuale, ha qui modo di metterla alla prova, di fronte a tante specie esotiche, alcune descritte per la prima volta. Hortus Cliffortianus è anche un libro notevole per le illustrazioni: si tratta di calcografie di estrema finezza, incise da Jan Wandelaar, che è anche l'autore della tavola del frontespizio, di alcune tavole sinottiche sulle forme e la nomenclatura delle foglie e di una decina di illustrazioni botaniche. Le altre (sono in totale 34) furono dipinte dal celebre Georg Ehret. Il frontespizio, ricco di simboli, merita qualche parola in più. Sullo sfondo di un giardino con piramidi topiarie, al centro sta Madre Terra, seduta su un leone e una leonessa, con in mano le chiavi del giardino. Ai suoi piedi un vaso con Cliffortia ilicifolia, pianta che onora il generoso mecenate, e una mappa dell'hortus. Sulla sinistra l'omaggio dei continenti: una nera (l'Africa) offre un'aloe, un'araba (l'Asia) una pianta di caffè, un'india (le Americhe) un'Hernandia. Su un alto piedistallo si erge un busto barbuto, forse un ritratto dello stesso George Clifford. Sulla destra campeggia un alto banano in fiore: è un'allusione a quello che nel 1736 Linneo riuscì a far fiorire in una delle serre di Hartekamp, destando sensazione. Ed ha le fattezze proprio di Linneo il dio Apollo, che regge la fiaccola della scienza e strappa i veli dell'ignoranza, mentre i suoi piedi calpestano un drago. Anche questa è un'allusione a un preciso episodio: durante il suo viaggio europeo, Linneo era passato da Amburgo, dove il sindaco della città gli aveva mostrato con orgoglio i resti imbalsamati di un'idra dalle sette teste. Allo svedese era bastata un'occhiata per capire che si trattava di un falso, costruito alla bell'e meglio assemblando una pelle di serpente, denti e zampe di donnola. Aveva poi dovuto allontanarsi in fretta dalla città per sfuggire alle ire del sindaco, che sperava di rivendere a caro prezzo quella reliquia. Nell'angolo destro, due amorini muniti di vanga e termometro e un vaso da cui escono fuoco e fumo ci ricordano che quel magnifico giardino non esisterebbe senza il lavoro dei giardinieri e il calore delle quattro serre riscaldate. Dopo aver finito di scrivere il libro, Linneo lasciò la tenuta di Clifford, con l'intenzione di tornare in Svezia. Ma una malattia, e le esortazioni degli amici, lo trattennero ancora in Olanda, dove si sarebbe fermato fino a maggio 1738, causando qualche malumore nel suo protettore. Rimasero tuttavia in corrispondenza almeno fino al 1741. Clifford continuò a incrementare le sue collezioni e ad abbellire il giardino; tuttavia, quando morì, nel 1760, gli eredi, poco interessati alla botanica e impoveriti da una bancarotta, vendettero all'asta la proprietà. Oggi rimane ben poco di quel favoloso giardino (il palazzo ospita una scuola per bambini portatori di handicap e poco si è conservato del parco); negli anni '50 del Novecento un'area nei dintorni di Heemstede, battezzata Linnaeushof, fu utilizzata per qualche anno per mostre floricole per poi essere trasformata, in seguito a problemi finanziari, in un parco giochi, che vanta di essere il più grande d'Europa. Agli antipodi rispetto al raffinato orto botanico di Clifford (qualche notizia in più sulla vita del banchiere-mecenate nella sezione biografie).  L'inafferrabile Cliffortia Tra i numerosi corrispondenti di Clifford, c'era anche un collezionista blasonato, il margravio di Bade-Durlach, Carlo III Guglielmo, grande appassionato di piante e proprietario di due splendidi giardini, a Carlsruhe e Durlach. Fu lui a raccomandare Ehret a Clifford, e, prima di Linneo, fu il suo medico, Johann Andreas Eichrodt, nel 1733, a creare in suo onore il genere Cliffortia nel suo catalogo del giardino del margravio (Index Plantarum Horti Carlsruhani tripartitus). Ce ne informa lo stesso Linneo che, al contrario di quanto farà in Genera plantarum, in Hortus Cliffortianus spiega in dettaglio le origini dei nomi celebrativi. Dopo aver ricordato che a coniare il nome fu appunto Eichrodt, aggiunge: "Con quanto amore e quanto studio l'illustre Clifford si dedichi alla botanica lo comprende facilmente ogni botanico da questa stessa collezione, da questa stessa opera per la quale ha profuso tanta spesa. Ha meritato questa memoria presso gli uomini degni, è ben meritevole di lui quest'alberello perennante e i suoi consimili che, come stelle che sorgono rare nel vasto immenso cielo, illuminano con i loro raggi le nostre piante". E' la rarità nelle collezioni europee settecentesche più che una particolare venustà a dettare queste parole; in effetti gli esponenti del genere Cliffortia (ufficializzato in Genera plantarum, 1753) non potrebbero davvero aspirare al primo premio in una mostra di giardinaggio. Anche nel loro ambiente naturale, come vedremo, passano piuttosto inosservati, sebbene siano tutt'altro che rari. Cliffortia, affine all'europea Sanguisorba, con cui condivide i fiori privi di petali, è uno dei pochi generi della famiglia Rosaceae della flora sudafricana; ricchissimo di specie, ne comprende circa 120, 114 delle quali endemiche del Cape Botanical Kingdom, la favolosa area occidentale della provincia del Capo. Il suo ambiente di elezione è il fynbos, la macchia sudafricana formata da una vegetazione arbustiva spesso spinosa con foglie coriacee o aghiformi, adattate all'aridità. Sono le caratteristiche anche delle Cliffortiae, che, per quanto numerosissime e talvolta dominanti, sono relativamente poco conosciute e non si fanno notare, confuse in mezzo ad altri arbusti più alti, più vistosi o singolarmente simili per portamento e forma delle foglie. Variabilissime per forma (dall'alberello all'erbacea strisciante), per la morfologia delle foglie (simili a fili d'erba in alcune specie, aghiformi in altre, ovoidali e dentate in altre ancora), sembrano divertirsi a giocare a nascondino con i botanici. Quando non sono in fiore (per altri i fiori sono piccolissimi e poco vistosi) alcune specie, per convergenza evolutiva, sono talmente simili a Aspalathus (famiglia Fabaceae) e a Anthospermum (famiglia Rutaceae) da trarre in inganno; C. graminea invece a prima vista può essere scambiata per un ciuffo d'erba. Si fa notare, invece, per crescere in mezzo alle rocce, a volte anche sulle pareti a strapiombo, C. ruscifolia; si dice che gli amanti dell'arrampicata sportiva abbiano l'abitudine di afferrarsi ai suoi rami, grazie all'esteso apparato radicale che, penetrando in profondità nelle spaccature, le trasformano in un appiglio sicuro; questa particolarità ha guadagnato a questa specie il nomignolo di climber's friend, "amico dell'arrampicatore". Qualche approfondimento nella scheda.

0 Comments

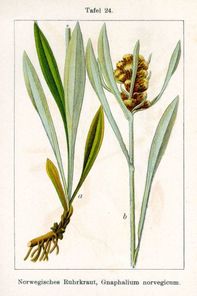

A rallegrare le feste natalizie arrivano puntuali le ricche fioriture del cactus di Natale, Schlumbergera. E questa volta il dedicatario non è né un cattedratico, né un avventuroso cacciatore di piante, ma un ricco collezionista della Francia del Secondo impero con il pallino delle piante grasse.  Gloria e decadenza di una grande collezione Il genere Schlumbergera è stato creato nel 1858 da Charles Lemaire, un esperto di Cactaceae, sulla base di una cactacea epifita di ricente scoperta. Rinvenuta in Brasile dal naturalista George Gardner nel 1837, era stata inizialmente assegnata al genere Epyphillum da W. J. Hooker con il nome di E. russeliana, in onore di John Russell, duca di Bedford, che aveva finanziato la spedizione di Gardner in Brasile. Con questa dedica, Lemaire volle onorare Frédéric Schlumberger, un collezionista celebre al suo tempo, ricco botanico dilettante oggi quasi del tutto dimenticato. Per il poco che sono riuscita a ricostruirla, la storia degli Schlumberger ricorda - anche se molto alla lontana - quella della manniana famiglia Buddenbrook. Anche qui all'inizio c'è un fondatore, Emile Schlumberger, un alsaziano di Mulhouse che si era trasferito a Rouen, aveva creato un cotonificio e aveva sposato la ricca ereditiera di un altro industriale cotoniero, Godefroy Rouff. La seconda generazione è quella del nostro Frédéric, il cui interesse, più che all'azienda di famiglia, era rivolto alla botanica e al collezionismo. Grazie ai notevoli mezzi finanziari ereditati dai genitori, acquistò un castello, la Haye des Authieux, precedentemente appartenuto a una nobile famiglia, dove allestì una o più serre per la sua ricchissima collezione di piante esotiche. Possiamo gettare uno sguardo su ciò che vi coltivava grazie alla Revue Horticole del 1858 che contiene la recensione della mostra annuale della Societé d'Horticulture du Département de Seine Inférieure (di cui Schlumberger era membro): quell'anno l'industriale si aggiudicò la medaglia d'oro per la sua collezione di orchidee, Begoniae, ma soprattuto Cactaceae rare. Il suo giardiniere Delarue ottenne quella d'argento; al momento, era al servizio di Schlumberger da 17 anni: se ne deduce che quest'ultimo impiantò il giardino e/o iniziò la collezione all'età di diciotto anni, appena divenne maggiorenne e poté disporre liberamente del proprio patrimonio. Egli era un membro attivo della Societé d'Horticulture e collaborava alla rivista sociale Revue orticole, sulla quale comparvero almeno quattro suoi articoli, tra il 1854 e il 1858, tutti dedicati alle Cactaceae. Se quest'ultime erano la sua passione principale, era un reputato collezionista anche di altre esotiche, in particolare di Bromeliaceae, tanto che nel 1878 il botanico belga Charles Edouard Morren volle dedicargli il genere Schlumbergeria (per nostra fortuna, questo nome non è valido, trattandosi di un sinonimo di Guzmania). Una sintesi delle (scarse) notizie biografiche sul personaggio nella sezione biografie. Che fine avrà fatto, la collezione del nostro Frédéric? Non ne sappiamo nulla, è stata inghiottita dalla storia. Nel sito del paesino (oggi ha meno di 1000 abitanti) dove sorgevano il castello, il giardino e le serre non c'è una parola a riguardo. Uno dei figli (la terza generazione) fu sindaco di quel comune tra le due guerre mondiali; a un certo punto il castello fu venduto, e ogni traccia di quella favolosa collezione è andata perduta. A ricordare Schlumberger rimane solo il genere Schlumbergera.  Una storia intricata Nel creare il nuovo genere, Lemaire fece riferimento alla sola Schlumbergera russelliana (da lui denominata S. epiphylloides). Per un'altra specie con caratteristiche simili, inizialmente anch'essa assegnata al genere Epiphyllum (E. truncata), nel 1890 Karl Moritz Schumann creò il genere Zygocactus, ribattezzando la specie Zygocactus truncatus. In 1913, Nathaniel Britton e Joseph Rose, nel loro importante lavoro dedicato alla revisione delle Cactaceae, lasciarono le cose come stavano, anzi aumentarono la confusione includendo nel genere Schlumbergera S. gaertneri, il cosiddetto "cactus di Pasqua" (oggi Hatiora gaertneri). Solo nel 1953, Moran rimise le cose a posto inserendo Zygocactus truncatus in Schlumbergera, cui qualche anno dopo Hunt aggiunse altre specie precedentemente assegnate a Epiphyllanthus; dunque sia Zygocactus sia Epiphyllanthus sono oggi sinonimi di Schlumbergera. Schlumbergera oggi comprende sei specie, tutte originarie di un'area abbastanza circoscritta delle montagne costiere del Brasile sud-orientale, tra i 700 e i 2800 metri. Il suo habitat è la foresta pluviale, umida, relativamente fresca e ombrosa, che gode dell'umidità costante prodotta dalla condensazione del vapore acqueo portato dai venti oceanici. Alcune specie sono litofite che crescono sulle rocce, altre sono epifite che ricadono dai rami degli alberi, spesso con le radici in piccole tasche di terriccio formato dalla decomposizione delle foglie; infatti, sono molto più esigenti in fatto di terriccio rispetto alle frugali Cactaceae dei deserti. I fiori tubolari, con nettare abbondante, e colori che si collocano nella banda terminale dello spettro del rosso, sono impollinati dai colibrì. Sebbene siano spesso commercializzati con il nome di S. truncata, gli esemplari in vendita nei nostri negozi raramente appartengono a questa specie, ma sono per lo più ibridi. Quelli venduti in occasione di Natale hanno in effetti tra i loro genitori S. truncata, una specie brevidiurna che fiorisce tra autunno e inverno. Si rimanda alla scheda per una rassegna delle specie e dei gruppi di ibridi. Nel Settecento può anche succedere che un vescovo crei una società scientifica e si improvvisi naturalista per il progresso della nazione e a maggior gloria di Dio. Così il norvegese Gunnerus, filosofo e teologo, divenuto vescovo di Trondheim, fonda la società scientifica più settentrionale d'Europa, pubblica articoli sulla fauna marina, corrisponde con Linneo e scrive la pionieristica, sebbene farraginosa, Flora norvegica. E l'amico Linneo gli dedica una pensierosa Gunnera.  Dalla Bibbia al libro della natura La Norvegia nel Settecento avrebbe potuto essere definita un'area depressa. Appartenente al regno di Danimarca, ne costituiva una provincia povera, quasi totalmente rurale, scarsamente abitata (ancora a inizio Ottocento aveva poco più di 800.000 abitanti) e non sufficientemente conosciuta. Le incessanti guerre che avevano coinvolto la Danimarca nel Seicento l'avevano ulteriormente impoverita. Marginale era ugualmente la vita culturale; non vi esisteva neppure un'Università. E' in questa situazione che si colloca l'opera pionieristica di Johan Ernst Gunnerus. Nato a Cristiania (oggi Oslo) nel 1718, figlio del medico della città, aveva studiato dapprima a Copenhagen, poi in Germania, a Halle e Jena, dove si era laureato e aveva iniziato una modesta carriera di filosofo e teologo. Richiamato in Danimarca, aveva preso i voti e, dopo pochi anni come insegnante di teologia all'Università di Copenhagen, nel 1758 era stato nominato dal re Federico V vescovo della diocesi di Nidaros, con sede a Trondheim in Norvegia. Qui Gunnerus dedicò tutte le sue energie non solo alla cura pastorale della sua enorme diocesi (si estendeva da 63° al 71° di latitudine, dalla Norvegia centrale fino a Capo Nord), ma anche al rilancio della vita culturale norvegese e alle ricerche naturalistiche. Il connubio era allora meno inconsueto di quanto possa apparire oggi: nella formazione universitaria del tempo non esisteva separazione tra materie "umanistiche" e "scientifiche"; per Gunnerus la scienza era una sola, e si poteva ricavare dalla lettura di due libri: la Bibbia e il libro della natura, la cui bellezza e infinita varietà era per lui la più grande prova dell'esistenza di Dio. Del resto, non fu l'unico vescovo luterano a coltivare interessi scientifici: Erik Pontoppidan, vescovo di Bergen, di qualche anno più vecchio di Gunnerus, era anche uno zoologo, autore di The natural history of Norway (Londra, 1755). Appena giunto a Trondheim, Gunnerus si impegnò per la fondazione di una società scientifica, simile a quelle che aveva conosciuto in Germania e alle numerosissime che sorgevano nel Settecento in tutta Europa, sul modello della Royal Society londinese. Nel 1760 insieme agli storici Gerhard Schöning e Peter Frederik Suhm fondò Det Trondhiemske Selskab, ovvero la Società di Trondheim, che nel 1767 ricevette la conferma reale e divenne la Società reale norvegese di scienze e lettere; era la prima società scientifica della Norvegia, e la più settentrionale d'Europa. La Società si dotò di una biblioteca (esiste ancora oggi, e porta il nome di Gunnerusbiblioteket, "Biblioteca Gunnerus") e di un gabinetto di collezioni scientifiche e archeologiche. Nel 1761 incominciò a uscire un bollettino (Skrifter), con articoli di vari argomenti; Gunnerus diede il suo contributo scrivendo inizialmente di teologia, ma poi soprattutto di zoologia (in particolare sugli uccelli e la fauna marina). Importanti studiosi stranieri del tempo ne divennero membri; Gunnerus ne fu il vicepresidente fino alla morte (il ruolo onorifico di presidente fu attribuito al governatore della Norvegia, il principe Karl von Hessen). Intenzionato a esplorare le risorse naturali della Norvegia - questo ruolo poteva essergli stato affidato dallo stesso re, e corrispondeva a quella valorizzazione del territorio che caratterizza molte monarchie europee del Settecento - Gunnerus dapprima cercò di interessare all'impresa i pastori della sua diocesi, a cui chiese di raccogliere e inviargli esemplari di ogni tipo per il gabinetto di naturalia della Società; ma spesso i risultati furono deludenti (la richiesta fu scambiata per quella, tradizionale, di doni come pesci, frutti, primizie). Decise quindi di dirigere egli stesso le ricerche, approfittando dei numerosi viaggi pastorali che lo portarono a vistare molte parti della sua amplissima diocesi. Gunnerus, che in Germania aveva seguito studi vasti e eclettici, non aveva una specifica preparazione di naturalista; oggi lo definiremmo un colto e ben intenzionato dilettante, più che uno scienziato. Cercò di supplire con vaste letture e con contatti con scienziati più preparati. Un punto di riferimento divenne in particolare Linneo, di cui studiò con attenzione le opere e di cui fu assiduo corrispondente. I due non si incontrarono mai, ma stabilirono una relazione basata sulla stima reciproca, utile a entrambi: Gunnerus riceveva consiglio e un aiuto esperto, Linneo esemplari per arricchire le sue collezioni. Assistito da ottimi disegnatori e con una certa propensione all'anatomia, che probabilmente gli derivava dal padre medico, le sue descrizioni di animali marini e i disegni che li accompagnavano furono giudicati eccellenti da Linneo. Grazie al dono di una bottiglia d'acqua marina, nel 1770 Gunnerus fu il primo studioso a esaminare dal vivo un copepode (minuscolo crostaceo), Calanus finmarchicus . Sempre a lui si deve la prima descrizione scientifica e la denominazione binomiale dello squalo elefante (Squalus maximus, oggi Cetorhinus maximus).  La Flora norvegica L'interesse di Gunnerus per la botanica potrebbe essere nato nei pochi anni che trascorse a Copenhagen prima di essere nominato vescovo e di tornare in Norvegia. E' probabile che qui abbia conosciuto Georg Christian Oeder che nel 1753 fu incaricato dal re di dirigere la monumentale Flora danica, un'opera che si proponeva di descrivere il patrimonio botanico della Danimarca e di tutti i territori che ne dipendevano. Tra il 1758 e il 1760, Oeder visitò le montagne della Norvegia e soggiornò a Trondheim, dove fu amichevolmente accolto da Gunnerus; negli anni successivi i due rimasero in contatto epistolare. Forse fu questo esempio a spingere il vescovo a studiare la flora norvegese e a progettare un'opera specifica (Oeder non aveva visitato la Norvegia settentrionale dove invece si svolsero i viaggi e le ricerche di Gunnerus). In vista di questo progetto, intorno al 1764 iniziò a raccogliere piante in modo sistematico. Il lavoro procedette rapidamente; già nel 1766 uscì il primo volume, che comprende 314 specie, mentre il secondo (813 specie) rimarrà incompleto e sarà pubblicato postumo nel 1776. Per quanto Gunnerus non avesse alcuna preparazione botanica, il suo è un lavoro diligente: scritto in latino, per poter essere letto da un pubblico internazionale, si avvale delle denominazioni binomiali - Linneo fu spesso consultato da Gunnerus per risolvere problemi di identificazione - ma non della classificazione linneana; anzi questo è uno dei suoi punti deboli: le piante si susseguono in ordine casuale, forse quello in cui vennero raccolte e esaminate. Al nome latino seguono i nomi locali, norvegese e lappone per le piante del Finnmark, e in altre lingue europee, una descrizione succinta - spesso ripresa da altre opere, puntualmente citate nelle ricche referenze bibliografiche -, indicazioni sommarie sull'habitat, informazioni di tipo economico, medico, etnografico sui possibili usi. Il numero e il livello di approfondimento delle informazioni è molto variabile, e diminuisce per il secondo volume, che sicuramente l'autore non ebbe modo di rivedere. Le piante descritte per la prima volta sono tre: Arenaria norvegica, Carex maritima, Gnaphalium norvegicum (oggi Omalotheca norvegica), cui si aggiunge il lichene Lichen normoericus (oggi Cornicularia normoerica). Pur con molti limiti, l'opera - arricchita da tavole di eccellente qualità - rimane interessante proprio per il suo carattere pionieristico. Qualche notizia in più sull'autore, che morì nel 1773 in seguito a un'infreddatura, nella biografia.  Gunnerae giganti, Gunnerae pigmee All'amico Gunnerus Linneo volle dedicare una pianta adatta alla sua personalità e alla sua dignità vescovile; scelse un'erbacea africana dalle grandi foglie, che forse gli ricordavano il colletto pieghettato della veste talare. E in omaggio all'amico, uomo ponderato, riflessivo, che non amava giungere a conclusioni affrettate prima di attribuire un esemplare a una nuova specie, la battezzò Gunnera perpensa. In latino, il verbo perpenso significa infatti soppesare attentamente, considerare con ponderazione, e fa riferimento sia all'impatto di questa specie maestosa sia alle caratteristiche del suo dedicatario. Evidentemente, Linneo ci aveva pensato bene prima di attribuirla a un nuovo genere! Egli non poteva sospettare che qualche anno dopo sarebbero state scoperte specie ben più imponenti in Centro e Sud America, nel Madagascar e nelle isole del Pacifico. Se Gunnera perpensa può raggiungere anche il metro d'altezza, G. manicata, la specie più nota e più frequentemente coltivata nei giardini d'acqua, la supera di gran lunga: con i suoi tre metri d'altezza e le foglie dal diametro di 2,5 m (anche 3 m in coltivazione), è la pianta erbacea più grande del mondo, seconda solo alla gigantesca ninfea Victoria amazonica. Sono piante così particolari che i botanici le hanno assegnate a una famiglia specifica, Gunneraceae, di cui Gunnera è l'unico genere, con 40-50 specie native di una vasta area, che comprende l'America latina, l'Australia, la Nuova Zelanda, le isole del Pacifiche e del sud est asiatico, il Madagascar, l'Africa. Non tutte sono così gigantesche: se G. masafuerae, delle Isole Juan Fernandez al largo del Chile contende il primato a G. manicata con gambi lunghi un metro e mezzo e foglie lunghe quasi 3 m e la brasiliana G. magnifica ha infiorescenze che superano i 2 m di altezza e possono pesare fino a 13 kg, la minuscola G. albocarpa, della Nuova Zelanda, ha foglie lunghe appena 1-2 cm, mentre quelle della graziosa G. magellanica raggiungono 5-9 cm. Antichissime (si calcola che esistano da almeno 150 milioni di anni), le Gunnerae sono le uniche angiosperme ad aver sviluppato una simbiosi con cianobatteri (le cosiddette alghe azzurre, appartenenti principalmente al genere Nostoc) che si accumulano in apposite ghiandole, contenute nei piccioli, fornendo alla pianta l'azoto che essa difficilmente potrebbe ricavare dal terreno perennemente umido in cui vive in natura. Altre informazioni su questo genere curioso e affascinante nella scheda. Tra i corrispondenti di Linneo, ci sono due Dalberg o Dalhberg (usarono entrambe le grafie): Carl Gustav Dahlberg (1720/21-1781), patrono di Rolander, e Nils Ericsson Dalberg (1736-1820), medico personale del re di Svezia Gustavo III. Per iniziativa del figlio di Linneo, Carl junior, condividono la dedica del genere Dalbergia, che comprende molte specie a rischio per l'eccessivo sfruttamento del suo legname pregiato: il palissandro.  Carl Gustav Dahlberg, un avventuriero naturalista Nei nomi botanici celebrativi, solitamente quando c'è una doppia dedica il legame tra i dedicatari è molto evidente (abbiamo incontrato i casi dei Tradescant e dei Rudbeck, due coppie di padre e figlio). Nel caso dei Dahlberg/Dalberg la connessione è più sottile. Carl Gustav Dahlberg fu un affascinante avventuriero degno di Barry Lindon. Soldato di professione al servizio degli olandesi, quando arrivò in Suriname aveva in tasca letteralmente due monete. Fece carriera, ma soprattutto sposò una ricca vedova che lo trasformò da un giorno all'altro in un ricco piantatore. Possedeva diverse estese piantagioni e centinaia di schiavi neri; gli Olandesi, che avevano colonizzato l'area a partire dal Seicento, avevano infatti creato un'economia di piantagione basata sullo schiavismo (il rapporto tra bianchi e neri era di 1 a 25, il più alto dell'intera America). Appassionato di zoologia e botanica, nelle sue terre in Suriname Dahlberg aveva raccolto una notevole collezione che nel 1754, in occasione di un primo viaggio in Svezia, donò al re Gustavo III. Ritornò in colonia con Rolander e ne favorì in tutti i modi le ricerche naturalistiche, mettendogli a disposizione alcuni schiavi e procurandogli l'ospitalità di altri piantatori; in alcune spedizioni lo accompagnò di persona. Dopo la defezione dell'allievo di Linneo (che incassò con invidiabile fair play), continuò a raccogliere esemplari zoologici e botanici, conservati sotto spirito. Ritornò in Svezia nel 1761 e fece dono al re di questa seconda collezione (qualche esemplare fu donato anche alla zarina Caterina II). Anche Linneo fu beneficiato dai suoi doni; inoltre, negli anni '70 Gustavo III trasferì le collezioni all'Università di Uppsala. In tal modo Linneo poté studiare molti degli animali e delle piante originarie del Suriname di cui era stato privato dalla rottura con Rolander. Nel 1775, un altro allievo, Jacob Alm, discusse la dissertazione Plantae Surinamenses (scritta da Linneo stesso, secondo l'uso del tempo), in cui vengono descritte 148 specie in buona parte originarie del Suriname, risalenti alla raccolta di Dahlberg. Una di esse (se ne parla in questo post) fu dedicata al re, nessuna a Dahlberg che pure si aspettava questo onore da Linneo. Molte specie coincidono con quelle descritte da Rottboell sulla base dei materiali di Rolander; infatti erano evidentemente state raccolte negli stessi luoghi. Qualche notizia in più nella biografia.  Nils Dalberg, il medico che non si piegava E' proprio la collezione di Carl Gustav a creare un legame con il secondo Dalberg, Nils. A quanto pare, fu lui ad adoperarsi perché fosse donata all'Università di Uppsala; Linneo lo ringrazia in una lettera del 1775 in cui esprime il suo entusiasmo per quegli esemplari conservati sotto spirito che permettevano di studiare particolari che nelle piante secche degli erbari andavano abitualmente perduti. In quel momento Nils era un personaggio influente della scienza svedese: medico personale di Gustavo III, presidente del Collegium medicum, due volte presidente dell'Accademia svedese delle scienze, membro di molte istituzioni scientifiche in patria e all'estero. Nell'impegno di Nils perché la collezione naturalistica del Suriname trovasse la giusta valorizzazione giocava anche l'orgoglio familiare: infatti era cugino di Carl Gustav (non suo fratello come sostengono fonti anche autorevoli). Il rapporto con Linneo era di lunga data: anche Nils era suo allievo; nel 1755 aveva discusso con lui una tesi di baccalaureato sulla "metamorfosi vegetale" e sempre a Uppsala si era laureato in medicina nel 1763. Dopo essere diventato medico personale di Gustavo, allora principe ereditario, lo aveva accompagnato in un viaggio a Parigi, dove era entrato in contatto con i filosofi e gli scienziati parigini. Fu quindi proprio lui a fare da intermediario tra questi ultimi e Linneo; ad esempio, in una lettera del 1773 quest'ultimo lo ringrazia per aver fatto pervenire i suoi libri a Rousseau. Come medico era un innovatore (divenne celebre per aver praticato la vaccinazione antivaiolosa al principe Gustavo e alla sua consorte) e si opponeva all'uso di salassi, purganti e droghe prediligendo vita all'aria aperta e cure termali. Come uomo, era noto per il suo carattere severo e la sua rettitudine morale che lo mise in urto con l'ambiente di corte; l'ostilità dei cortigiani e le critiche fin troppo esplicite alla vita libertina del re nel 1781 lo costrinsero alla dimissioni; per una decina di anni visse ritirato, finché fu richiamato - ma inutilmente - al capezzale di Gustavo III gravemente ferito nell'attentato che gli sarà fatale. Morì a 85 anni, nel 1820, lasciando alle istituzioni pubbliche i suoi beni e una notevolissima biblioteca. Per approfondimenti, si rinvia alla biografia.  Legname pregiato dal profumo di rosa Benché Carl Gustav Dahlberg avesse fatto capire molto esplicitamente a Linneo che desiderava essere onorato dal nome di una pianta, lo scienziato svedese non lo accontentò. Fu suo figlio Carl junior a pagare il debito paterno dedicandogli Dalbergia L. f. in Supplementum Plantarum (1782); contemporaneamente onorò anche Nils, sicuramente per il suo ruolo nel far pervenire a Uppsala la collezione del cugino. Nel creare il nuovo genere riunì una specie del Sri Lanka, D. lanceolaris, e una del Suriname (raccolta da Carl Gustav), D. monelaria,. Forse non molti di noi hanno visto una Dalbergia, ma tutti conosciamo almeno di nome il legname che si ricava da alcune delle sue specie, il palissandro; è una parola che ci riporta in Suriname: attraverso l'olandese palissander, deriva infatti dal nome che gli davano gli indigeni della Guyana olandese. Altrettanto celebre e apprezzato è il bois de rose, detto "legno di rosa" per il profumo delicato e persistente. Dalbergia è un grande genere di oltre 200 specie (famiglia Fabaceae) che comprende alberi delle zone tropicali di tutto il mondo, notevoli anche per la bellezza del fogliame e delle fioriture; hanno legname duro e compatto, dai colori caldi, spesso con venature evidenti, profumato, utilizzato per mobili pregiati, ebanisteria, oggetti torniti. Compatto, duro, resistente all'umidità, è anche il materiale ideale per la costruzione di molti strumenti musicali che, a seconda della specie, vanno dai flauti alle chitarre, dalle tastiere ai tamburi. A causa dell'eccessivo sfruttamento alcune specie sono tuttavia in pericolo. Altre notizie per imparare a conoscere e ad amare queste belle piante (evitando di acquistarne il legname, che tra l'altro provoca allergie proprio per gli oli essenziali che lo rendono piacevolmente profumato) nella scheda. Per onorare il suo medico, invece di erigergli una statua, un re battezza una pianta con il suo nome. E riesce nel suo intento; come noterà Linneo, i monumenti si perdono, le piante rimangono. Così anche noi, anche se non sappiamo più niente di lui, dopo duemila anni celebriamo il medico Euforbo con il genere Euforbia, e anche il re Giuba con il genere Jubaea.  E' meglio una statua o una pianta? L'imperatore Augusto, uno di quelle persone acciaccate dotate di una "cattiva salute di ferro" e destinate a seppellire tutta la famiglia, nel 23 a.C. venne colpito da una grave affezione epatica, tanto che se ne temeva la morte. Il suo medico Antonio Musa gli salvò la vita prescrivendogli una cura idroterapica a base di bagni freddi; riconoscente, l'imperatore, oltre a concedergli la cittadinanza romana, lo onorò con una statua di bronzo. Anche il fratello di Antonio Musa era medico: sia chiamava Euforbo ed era al servizio di Giuba II (Juba), re di Mauretania. In polemica con Augusto, quest'ultimo onorò il suo medico con un dono speciale: ribattezzò euphorbion una pianta medicinale, scoperta da Euforbio nella catena dell'Atlante, il cui lattice era dotato di potenti virtù medicinali. Anzi in onore di entrambi, la pianta diventerà Euphorbia regis-jubae, l'euforbia del re Giuba; il nome è tuttora usato, anche se probabilmente la specie scoperta da Euforbo è piuttosto E. resinifera. Passano i secoli. Della statua di Antonio Musa non rimane neppure il ricordo; arriviamo al 1753, quando Linneo, ufficializzando il nome Euphorbia in Genera Plantarum scrive: "Dov'è adesso la statua di Musa? E' perita, svanita! Ma quella di Euforbo perdura, è perenne, e nessuno potrà mai distruggerla".  Due generi celebrativi: Euphorbia e Jubaea In effetti è davvero indistruttibile il genere Euphorbia, che con le sue duemila specie non solo è uno dei più vasti dell'intero regno di flora, ma soprattutto quello più polimorfico. La sua capacità di adattamento fa sì che includa erbacee, suffrutici, carnose piante grasse cactiformi, addirittura alberi perenni. Molte si sono insinuate nei nostri giardini e nelle nostre case, e in questo periodo natalizio furoreggia nelle vesti della stella di Natale Euphorbia pulcherrima. Di questa e di almeno alcune delle tante specie si parla nella scheda. Ma anche re Giuba - che tra l'altro era appassionato di scienze naturali e scrisse libri sull'argomento - oltre che dal nome specifico di Euphorbia regis-jubae, è onorato dal nome di un genere, Jubaea. In effetti, questa splendida palma cilena, che gli fu dedicata all'inizio dell'Ottocento dal botanico tedesco K.S. Kunth, è ben degna di onorare il sovrano-naturalista. Altre notizie sull'unica specie del genere, Jubaea chilensis, nella scheda. Anzi, un secolo dopo l'omaggio a Giuba è addirittura raddoppiato, grazie al naturalista italiano Odoardo Beccari, grande esperto di palme, che nel 1913 creò il genere Jubaeopsis, "di aspetto simile a Jubaea". Anche in questo caso è un genere monotipico, che ci porta in Sud Africa con l'unica specie Jubaeopsis caffra, su cui trovate qualche notizia nella scheda. L'unico a rimanere con un pugno di mosche alla fine fu proprio Antonio Musa. E' vero, esiste un genere Musa (quello a cui appartiene il banano) e addirittura una famiglia Musaceae, ma non hanno niente a che fare con il fratello di Euforbo. In effetti, questo nome è una latinizzazione del termine arabo mauz, "banana", arrivato in Occidente già nel Medioevo tramite le traduzioni di testi medici e botanici arabi, primo fra tutti il Canone di Avicenna (XI secolo). Insomma, concludiamo con Linneo: le piante sono più durature del bronzo! Con 5 milioni di morti all'anno (secondo le stime dell'OMS) ne uccide più di cicuta, aconito, stramonio, veratro e tutte le piante tossiche messe insieme. Eppure quando il tabacco arrivò in Europa fu celebrato come panacea capace di guarire tutti i mali. Tra i suoi celebratori, l'ambasciatore Jean Nicot che riuscì a promuoverlo alla corte di Francia, instaurando una moda e guadagnandosi (forse un po' abusivamente) l'onore di divenire patrono del genere Nicotiana.  La miracolosa erba d'India Nel 1559 il re di Francia Enrico II inviò a Lisbona in qualità di ambasciatore l'umanista Jean Nicot, per risolvere alcune questioni relative ai diritti di dogana e soprattutto per negoziare il fidanzamento tra la figlia Margherita e il giovanissimo re portoghese, don Sebastian. Sul piano diplomatico la missione fu un totale fallimento, ma fu proficua sul piano culturale: Nicot inviò in Francia marmi, libri preziosi, spezie e piante esotiche. In effetti Lisbona nel Cinquecento era uno dei principali porti di accesso delle novità botaniche che affluivano in Portogallo dalle Indie orientali e occidentali. Così l'ambasciatore spedì in patria (in particolare al suo protettore, il cardinale di Lorena) nuove varietà di aranci, limoni e fichi, il fico d'India, l'indaco e soprattutto i semi di una pianta medicinale di cui vantava le virtù quasi magiche. Questa "erba d'India - magnificava Nicot - è dotata di meravigliose proprietà verificate contro il Noli me tangere [tipo di ulcere] e le fistole considerate inguaribili dai medici, e allo stesso tempo è un rimedio rapido e singolare contro le ferite". Anche se a questo punto realtà e leggenda incominciano ad intrecciarsi inesorabilmente, è certo che nel 1560 alcuni semi pervennero al cardinale di Lorena e, attraverso di lui, alla regina madre Caterina de' Medici (nel frattempo divenuta vedova) che provò le virtù della pianta per curare le terribili cefalee del figlio Francesco II. In tal modo lanciò a corte la moda di fiutare le foglie ridotte in polvere della magica erba, che incominciò ad essere conosciuta in Francia con molti nomi: herba reginae, herbe à la reine ("erba della regina"), Medicée, herbe à l'ambassadeur ("erba dell'ambasciatore"), ma soprattutto herbe à Nicot, herba nicotiana. Sarà quest'ultimo nome ad affermarsi in Francia; nel 1572 nell'edizione accresciuta di L'Agricolture et Maison Rustique di C. Estienne, Jean Liébault dedica parecchie pagine a quella che chiama ormai Nicotiana; ci informa che è efficacissima per curare piaghe, verruche, ragadi alle dita e ai talloni, che può essere usata fresca o secca (in impiastri), in polvere o in preparazioni come acqua distillata, olio, unguento, balsamo (degli ultimi due fornisce dettagliate ricette). In campo botanico il nome sarà ufficializzato nel 1586 da Jacques Daléchamps, nel suo Historia generalis plantarum, in cui la pianta è denominata Nicotiana sive tabacum ("Nicotiana ovvero tabacco"). Da lì al Nicotiana tabacum di Linneo il passo è breve!  Questioni di precedenza Allora, tutto a posto? un nome di pianta dedicato alla persona giusta? Non proprio. Intanto, Nicot non è lo scopritore del tabacco, che era noto agli europei fin dal primo viaggio di Colombo; addirittura uno dei suoi compagni, Rodrigo de Jerez, prese il vizio del fumo dagli indigeni di Cuba (cosa che al suo ritorno gli costò l'arresto da parte dell'Inquisizione e una detenzione di sette anni). La prima approssimativa descrizione risale al 1495, per opera del frate Romano Pane, che aveva accompagnato Colombo nel secondo viaggio. Con buona pace dell'Inquisizione, il consumo del tabacco (l'etimologia del nome è discussa) si diffuse rapidamente in Spagna e Portogallo, tanto che già nel 1533 è attestato un mercante di tabacco a Lisbona. Gli si attribuivano d'altra parte tante virtù medicinali da farlo considerare una vera panacea; il suo maggiore estimatore fu il medico Nicolas Monardes in Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (1574), secondo il quale poteva curare qualcosa come 36 malattie! Nel frattempo attraverso le Fiandre, che al tempo erano un possedimento spagnolo, il tabacco cominciava ad essere conosciuto nel resto d'Europa. La prima descrizione "scientifica" si deve a Rembert Dodoens nel suo erbario (Cruydeboeck, 1554), che tuttavia non descrive Nicotiana tabacum, ma N. rustica. Nella sua grande opera rimasta inedita, Fuchs descrive invece entrambe le specie. La prima immagine stampata di N. tabacum arriva nel 1570, in Stirpium adversaria nova di Pena e de L'Obel. Allora Nicot è stato il primo in Francia? Neppure questo è vero. Tra la fine del 1555 e l'inizio del 1556 il francescano André Thévet per dieci settimane visse a Fort Coligny, un forte che i francesi avevano costruito sulla costa brasiliana, in un fallimentare tentativo di colonizzazione; durante il breve soggiorno raccolse una massa di informazioni etnografiche, geografiche, zoologiche e botaniche. Malato, tornò in patria e scrisse Singularitéz de la France antartique ("Cose singolari della Francia antartica", 1558) in cui riferì come gli indiani Tupinamba coltivassero il tabacco, preparassero e fumassero rudimentali sigari; per quanto non fosse entusiasta di questa abitudine - quando aveva fatto qualche tiro gli era venuta una sincope! - ne portò con sé alcuni semi, che seminò nel suo orto a Angouleme, ribattezzando la pianta herbe angoulmoisine; usò anche il nome pétun (derivato dal tupi petyma, petyn) che ebbe una certa diffusione in Francia. Quando Thévet scoprì che uno che, contrariamente a lui, non era mai stato neppure in America, si era attribuito il merito della diffusione della pianta e le aveva dato il suo nome, andò su tutte le furie. Inutile: ormai lo scippo era stato perpetrato! D'altra parte, neppure lui avrebbe dovuto vantarsi di aver introdotto la pianta in Francia: nel 1525 il cartografo Pierre Grignon aveva visto in una bettola di Dieppe un marinaio che fumava la pipa (un oggetto talmente nuovo e inconsueto che sulle prime l'aveva scambiato per un calamaio). I marinai, accaniti fumatori di pipa, furono del resto tra i principali diffusori del tabacco, tanto che già nel 1542 per opera di marinai portoghesi aveva fatto il suo ingresso in Giappone, dove entrò rapidamente a far parte della cerimonia del tè. Altre informazioni sull'ambasciatore Nicot, come sempre, nella sezione biografie.  Calmi, ragazzi: c'è una pianta per tutti Per una terza ragione, l'attribuzione a Nicot di Nicotiana tabacum è abusiva: come egli dichiara espressamente, la pianta di cui inviò in semi in Francia nel 1561 era originaria della Florida; si trattava dunque di Nicotiana rustica; è ancora più tossica di N. tabacum (contiene 9 volte più nicotina di quest'ultima) ed era usata dagli indigeni americani sia come erba sciamanica sia per vari usi medici. La pianta introdotta da Thévet, importata come abbiamo visto dal Brasile, è invece proprio Nicotiana tabacum. Inoltre, ai due possiamo far risalire la diversa connotazione sociale del tabacco da fumo (introdotto dal "plebeo" Thévet) e del tabacco da fiuto (introdotto a corte dal nobile Nicot): almeno fino a tutto il Settecento, l'uno vile abitudine delle classi più basse, il secondo consumo raffinato delle élites. Nonostante la frustrazione di Thévet per lo scippo, alla fine c'è una giustizia botanica: Nicot ha legato il suo nome al dono avvelenato del tabacco (e all'alacaloide che ne viene ricavato, la nicotina), mentre Thévet (lo vedremo meglio in questo post) si è visto assegnare la Thevetia, per aver descritto l'ahouai (Thevetia ahouai) una pianta altrettanto velenosa, ma ben meno pericolosa, ornamento dei giardini tropicali. Ma dato che questa è una storia di equivoci e inganni, anche il petun sopravvive sotto le mentite spoglie di un'altra solanacea, la Petunia. Quanto alla Nicotiana, oltre essere alla base della discutibile ma lucrosissima industria del tabacco, grazie a diverse specie ed ibridi è una magnifica pianta da giardino, che nelle notti estive emana un dolce profumo per attirare le falene. Altre informazioni soprattutto sulle specie ornamentali nella scheda. Chi è l'autore di un'opera a cui hanno messo mano decine di persone? Chi l'ha concepita? Chi ne ha dettato il testo? Chi l'ha scritta materialmente? Chi l'ha rivista? Chi ne ha curato l'editing e la stampa? Ripercorrendo la storia di un eccezionale testo botanico di fine Seicento, l'Hortus Malabaricus, probabilmente non troveremo la risposta, ma conosceremo indiani, portoghesi, olandesi che lavorano insieme alla prima opera etno-botanica della storia. Molti avrebbero meritato di dare il proprio nome a un genere, ma alla fine ci sono riusciti solo in tre, e più fortunati sono stati gli ultimi arrivati, i Commelin, che hanno dato il loro nome al notissimo genere Commelina.  Prima tappa: 1670-1675, Cochin, Malabar Nel 1602 a Amsterdam viene fondata la Compagnia olandese delle Indie Orientali (Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie, meglio nota con la sigla VOC); per circa 150 anni - fino all'affermazione dell'Inghilterra come superpotenza coloniale - essa avrà il monopolio del commercio delle spezie lungo le rotte che collegano l'Europa al Capo di Buona Speranza, all'India e all'Indonesia. Nei luoghi strategici vengono creati avamposti commerciali, che sono allo stesso tempo porti, empori e fortezze. Uno di essi è Cochin, sulla costa indiana del Malabar, strappato nel 1663 ai Portoghesi. A differenza di questi ultimi, che avevano cercato di imporre la religione cattolica, gli olandesi calvinisti si dimostrano molto più tolleranti. Anche i rapporti con il sovrano del Malabar (detto Samoothirippadu, che nelle lingue occidentale diventa Zamorin) sono relativamente positivi. E' in questo contesto che Hendrik van Rheede, governatore del Malabar olandese tra 1670 e il 1677, progetta un'opera senza precedenti: esplorare e catalogare l'intera flora locale, allo scopo fondamentale di individuare piante medicinali utili contro le malattie tropicali. L'aspetto più originale, che sicuramente contribuisce alla riuscita del progetto, è il coinvolgimento dell'intellighenzia locale; l'opera è affidata a un'équipe di 15-16 persone che comprende medici e studiosi indiani, capeggiati dal medico ayurvedico Itty Achudan; un disegnatore, il frate carmelitano Johannis Mathei, noto come padre Matteo; traduttori dalla lingua locale (il malayam) al portoghese, dal portoghese all'olandese e infine dall'olandese al latino (lingua della redazione finale). Essenziale - per assicurare i contatti con l'équipe indiana e permettere il lavoro di raccolta degli esemplari - è anche la benevola assistenza del re di Cochin e dello Zamorin di Calcutta. Per due anni, il territorio viene accuratamente esplorato da un centinaio di raccoglitori; ciascun esemplare è portato a Cochin e accuratamente disegnato da padre Matteo; quindi Achudan detta in malayan la descrizione della pianta, corredata di note mediche e etnografiche (spesso tratte da manoscritti su foglie di palma, tramandati di generazione in generazione nella sua famiglia di medici); il suo lavoro è discusso con gli altri membri dell'équipe e validato dalla supervisione di tre medici-bramini. Alla fine, vengono catalogate e descritte circa 800 piante; gli esemplari, inseriti in fogli di carta corredati con i nomi in malayam, latino, olandese e altre lingue e accompagnati dai disegni e dalle descrizioni vengono quindi spediti a Amsterdam, per essere trasformati in un'opera a stampa.  Seconda tappa: 1678-1703, Amsterdam, Paesi Bassi Prima che il materiale così raccolto sia pubblicabile occorre ancora molto lavoro e il coinvolgimento di molte altre persone (medici, botanici, incisori, tipografi...). L'intero testo deve essere rivisto da botanici e medici europei; bisogna realizzare le tavole calcografiche e curare la stampa; insomma per completare l'opera, che alla fine comprenderà 12 volumi di circa 200 pagine ciascuno, in folio, con 794 calcografie (712 delle quali a doppia pagina), saranno necessari altri venticinque anni; il primo volume esce nel 1678, l'ultimo nel 1703. Van Reede nel 1678 rientra ad Amsterdam e affida la redazione dell'opera, iniziata in India dal suo collaboratore, il pastore Johannes Casearius, a Arnold Seyen, professore di medicina a botanica a Leida. Poco dopo la pubblicazione del primo volume, questi però muore. Il principale curatore dell'opera a questo punto diventa il botanico dilettante Jan Commelin che, in collaborazione con diversi studiosi, redigerà i volumi 2-11 e parzialmente il volume 12. Saranno 25 anni di lavoro che si interromperà solo con la morte. Il poco che ancora rimane sarà portato a termine dal nipote, Caspar Commelin, che redigerà anche un indice plurilingue delle specie citate. Jan Commelin era un mercante di prodotti farmaceutici che, grazie al successo commerciale, aveva fatto carriera fino a diventare borgomastro della città di Amsterdam; appassionato di botanica, gli era stata affidata la direzione dell'Hortus medicus della capitale olandese quindi la sovrintendenza di tutte le aree verdi della città. Il nipote era un medico e botanico che, in un certo senso, aveva "ereditato" dallo zio la carica di direttore dell'Hortus medicus, ne terminò le opere e insegnò medicina e botanica all'Università di Amsterdam. Altre notizie sui due botanici olandesi nella sezione biografie. Linneo consultò e apprezzò il grande libro sulla flora del Malabar: anzi arrivò ad affermare che a suo parere le uniche descrizioni affidabili era quelle dell'Hortus Elthamensis di Dillenius, del Nova plantarum americanarum genera di Plumier e dell'Hortus malabaricus di van Reede; anzi queste ultime erano le più accurate delle tre. Non stupisce quindi che nell'assegnare il nome a piante del subcontinente egli abbia ripreso molti nomi dell'Hortus malabaricus; K. S. Manilal, studioso e curatore delle edizioni moderne inglese e malayan dell'opera ha calcolato che Linneo ha riutilizzato 258 nomi malayan. Fonte: B. Dharmapalan, Hortus Malabaricus, Celebrating a Tricentennal of a Botanic Epic, http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/14856/1/SR%2049(10)%2026-28.pdf  Casearia, ovvero amici filosofi Tra i tanti personaggi che abbiamo incontrato in questa storia, cinque hanno avuto l'onore di dare il loro nome a un genere. Nella lotteria del Who's who della botanica, l'assegnazione non sempre corrisponde però ai meriti. L'ideatore (che viene sempre citato come "autore" dell'opera, di cui probabilmente non ha scritto una riga), Hendrik van Rheede si è visto assegnare Rheedia, un genere di alberi tropicali della famiglia delle Clusiacaee oggi non più accettato (è sinonimo di Garcinia); ha dato anche il nome specifico a Entada rheedi, una Fabacaea di origine africana dagli enormi baccelli. Ugualmente sfortunato Itty Achudan; nell'Ottocento Carl Ludwig Blume - un botanico olandese di origine tedesca che aveva lavorato a lungo nell'Asia olandese - gli dedicò il genere Achudemia, che tuttavia oggi è considerato una sezione del genere Pilea (Urticacaee). Più fortunato nella memoria postuma Johannes Casearius, il giovane pastore al quale van Rheede aveva affidato la versione latina dell'opera. Ma sfortunatissimo nella vita reale: la morte precoce gli impedì di andare oltre il secondo volume. Il suo contributo avrebbe potuto essere ben più importante, visto che gli si deve anche la stesura del disegno generale, esposto nella prefazione. Giovanissimo studente di teologia a Leida (all'epoca doveva essere sui diciotto anni) gli era capitata la ventura di condividere l'abitazione con Spinoza; il filosofo prese a esporgli gli elementi essenziali della filosofia di Descartes, che più tardi pubblicò nella sua unica opera edita in vita, I principi della filosofia di Cartesio (1663). In una lettera ad un altro membro del suo circolo, Simon de Vries, lo invita a non essere geloso di Casearius e della sua intimità con lui; dice anzi di odiarlo per il suo infantilismo e la sua superficialità, ma di amarlo per il suo talento, che fa bene sperare per il futuro. Casearius frequentò ancora Spinoza per qualche tempo; poi, dopo aver completato gli studi di teologia a Leida e Utrecht, divenne pastore ad Amsterdam e si sposò. Nel 1668 come pastore della VOC fu inviato a Cochin e collaborò con van Rheede all'edizione latina di Hortus Malabaricus fino al 1677, quando morì di dissenteria a poco più di trent'anni. Memore del suo contributo, il botanico austriaco von Jacquin volle dedicargli Casearia, un importante genere di alberi tropicali della famiglia Salicaceae (un tempo Flacourtiaceae). Ampiamente distribuito nella fascia tropicale e subtropicale di America, Asia, Africa e isole del Pacifico, comprende 180-200 specie di arbusti o alberi, alcuni dei quali di notevoli dimensioni. Come altre piante di questa famiglia, contengono principi attivi e alcune specie sono state ampiamente utilizzate nella medicina popolare in America e in Asia, in particolare come antisettici, cicatrizzanti e anestetici. Ad esempio, C. sylvestris, un grande arbusto nativo delle Antille, dell'America centrale e della parte settentrionale di quella meridionale, dove è noto con vari nomi, tra cui il brasiliano guacatonga, ha una lunga storia di usi medicinali in tutti i paesi in cui vive: la sua corteccia e le sue foglie sono state usate per combattere le ulcere, i morsi di insetti, addirittura le piaghe della lebbra. C. decandra, un alberello deciduo diffuso dai Caraibi al Brasile, ha invece frutti eduli, che vengono raccolti in natura e consumati a livello locale. Ugualmente eduli sono i frutti della sudamericana C. rupestris, un albero molto ornamentale delle foreste semidecidue, con una elegante chioma piramidale. Qualche approfondimento nella scheda.  Chi sono i petali di Commelina? Ma il genere più noto e familiare è indubbiamente toccato agli ultimi venuti, ovvero ai due Commelin, zio e nipote, che sono per altro anche i più illustri nella storia della botanica come fondatori dell'Orto botanico di Amsterdam. Già Plumier nel 1703 dedicò loro il genere Commelina (famiglia Commelinacae), celebrandoli come autori di un'altra opera comune ai due, il catalogo dell'Hortus medicus di Amsterdam. Probabilmente l'assegnazione si basa sul fatto che il fiore della specie da lui descritta (si tratta presumibilmente di Commelina erecta) in apparenza ha due soli petali, ciascuno dei quali rappresenta uno dei due botanici olandesi. Linneo - che usò come specie di riferimento Commelina communis - confermerà l'omaggio, ma con una precisazione: questa pianta può bene rappresentare i Commelin, perché ha due petali vistosi, mentre il terzo è insignificante; i primi due stanno per due illustri botanici (Jan e Caspar), mentre il terzo per un altro Commelin (Caspar il giovane, morto a trent'anni) a cui la morte non ha permesso di fare nulla. Il genere Commelina è diffuso in tutta l'area tropicale e subtropicale, comprende circa 170 specie e ha dato il proprio nome alla famiglia delle Commelinacaee. Per altre notizie, si rimanda alla scheda. In una serra di sogno una nobildonna inglese riesce per prima a far fiorire una pianta appena arrivata dal Sud Africa. E' la duchessa di Northumberland, lady Charlotte Florentia Clive. La pianta è una Amarillydacea dalla spettacolare fioritura, che in suo onore verrà battezzata Clivia. D'altra parte non è a suo modo una lady vittoriana anche la Clivia, con le sue dimensioni imponenti, il look un po' demodé, una certa ritrosia nelle fioriture e, non ultimo, il costo un po' elevato?  Una serra avveniristica Fino all'inizio dell'800, le serre erano edifici relativamente piccoli, costruiti essenzialmente in pietra, con grandi finestre e talvolta lucernari in vetro, derivati dalle orangeries o aranciere. Le cose cambiano con la rivoluzione industriale e i progressi nella produzione della ghisa e dell'acciaio. Intorno al 1820 il duca di Northumberland chiede all'architetto Charles Fowler, che era specializzato nella costruzione di edifici industriali, di progettare una serra di nuova concezione nel parco della sua residenza londinese, Syon House. La gigantesca serra - inaugurata nel 1827 - è una struttura prevalentemente in ghisa e vetro, che unisce la modernità al gusto neopalladiano dell'epoca, cui si ispira la spettacolare cupola centrale. Qualche anno dopo farà da modello al Crystal Palace che nel 1851 ospiterà l'Esposizione Universale di Londra. Nel Great Conservatory di Syon Park negli anni successivi affluiranno piante esotiche dal sud Africa, dall'Australia, dalla Cina, dall'India, tra cui una pianta ancora senza nome, giunta dal Sud Africa. Troverete maggiori informazioni e altre fotografie nel sito di Syon House. Una famiglia con il pollice verde Con la sua ricca flora e i numerosi endemismi, la zona del Capo si era rivelata un vero paradiso per i cacciatori di piante. Uno di essi, William John Burchell, tra il 1810 e il 1815 esplora intensivamente il Sud Africa. Tra le specie da lui scoperte c'è anche un'Amaryllidacea dai fiori penduli giallo-aranciati; qualche anno dopo, all'inizio degli anni '20, alcuni esemplari saranno raccolti da James Bowie, raccoglitore al servizio dei Royal Botanic Gardens di Kew che nel 1823 li invierà in Inghilterra . Oltre che a Kew, dove non fiorisce, la pianta viene coltivata anche nella serra di Syon Park, dove fiorisce per la prima volta. Così nel 1828 James Lindley, segretario della Royal Horticultural Society, decide di battezzarla Clivia nobilis, in onore della padrona di casa, lady Clive, che con il suo pollice verde era riuscita a far fiorire la bella riottosa. Accompagna la dedica con queste parole: "Abbiamo battezzato questo genere in onore di sua grazia, la Duchessa di Nortumberland, con la quale abbiamo un grande debito per aver avuto l'opportunità di pubblicarla. Inoltre questo omaggio è da tempo dovuto alla nobile famiglia dei Clive, e siamo orgogliosi di essere stati i primi a offrire questo tributo". Se volete sapere qualcosa di più su lady Clive, troverete altre informazioni nella sezione biografie. E' curioso che lo stesso giorno un altro botanico, William Hooker, futuro direttore di Kew, abbia pubblicato la pianta proponendo un altro nome, Imantophyllum aitonii. Tra i due botanici ci fu anche qualche polemica (Lindley accusò Hooker di aver surrettiziamente sottratto un esemplare a Kew...). Con grande fortuna nostra e della Clivia, a imporsi fu il più eufonico nome proposto da Lindley. Come scrive quest'ultimo nella dedica, l'intera famiglia Clive meritava l'omaggio. Il nonno della nostra Charlotte Florentia, Robert Clive, fu un personaggio illustre della storia britannica, il conquistatore dell'India; ma ancora più importanti sono i meriti botanici di altri membri di questa famiglia "verde". Il padre, Edward Clive, amava il giardinaggio e coltivava egli stesso le sue piante esotiche (si dice che ancora a 80 anni trafficasse in giardino dal mattino alla sera); la madre, Henrietta Herbert, era presumibilmente imparentata con William Herbert, appassionato e esperto di bulbose, e, quando viveva a Mysore, in India, scoprì Caralluma umbellata.  Sua grazia la Clivia Ma veniamo alla Clivia, che è appena sfuggita all'infelice nome Imantophyllum. La prima specie ad essere descritta fu C. nobilis, cui negli anni successivi se ne aggiungeranno altre , in particolare C. miniata, la più nota e coltivata (descritta nel 1854). Per molto tempo resterà una pianta di nicchia; in effetti, è raro trovarla nei cataloghi ottocenteschi. Ciò era sicuramente dovuto al costo molto elevato, che non la rendeva adatta a tutte le tasche. Infatti la Clivia, benché sia abbastanza facile da coltivare, è di crescita lenta; le piante nate da seme impiegano circa sei anni per arrivare alla fioritura; anche quelle ottenute per distacco dei polloni non fioriscono prima dei tre anni. Dunque anche oggi le piante ben sviluppate e soprattutto le nuove cultivar risultano abbastanza costose. Nel 1995, quando vennero commercializzate le prime clivie giallo pallido, un vivaio le vendeva a 950 $! Oggi, l'ultima frontiera sono quelle a foglia variegata (un vivaio australiano le vende a prezzi che oscillano tra gli 80 e i 120 euro). Insomma, nonostante sia da quasi duecento anni nelle nostre case, la clivia continua a darsi arie da Lady. Altre informazioni sulle diverse specie e sul loro habitat nella scheda, dove troverete anche link a una selezione di siti in giro per il mondo. |

Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.

CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi

April 2024

Categorie

All

|

RSS Feed

RSS Feed