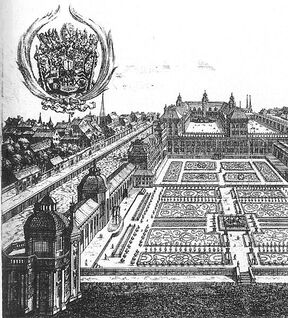

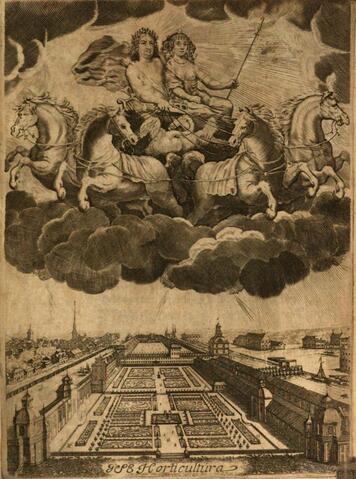

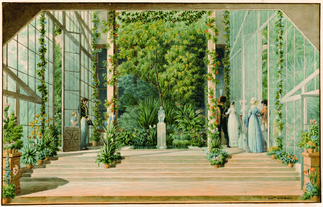

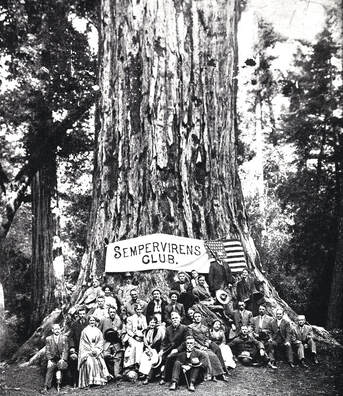

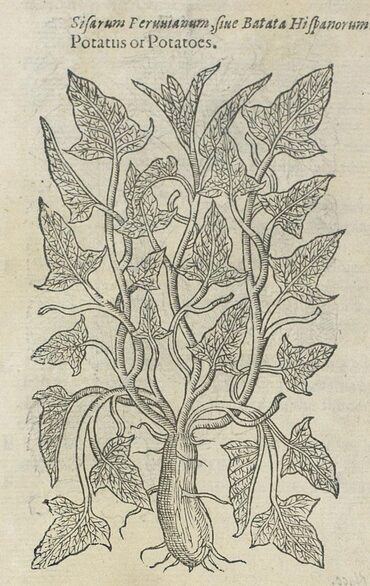

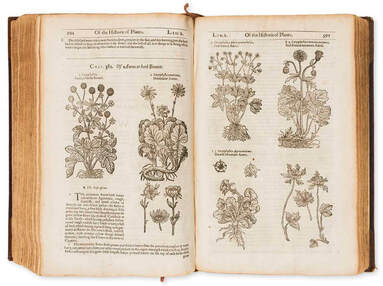

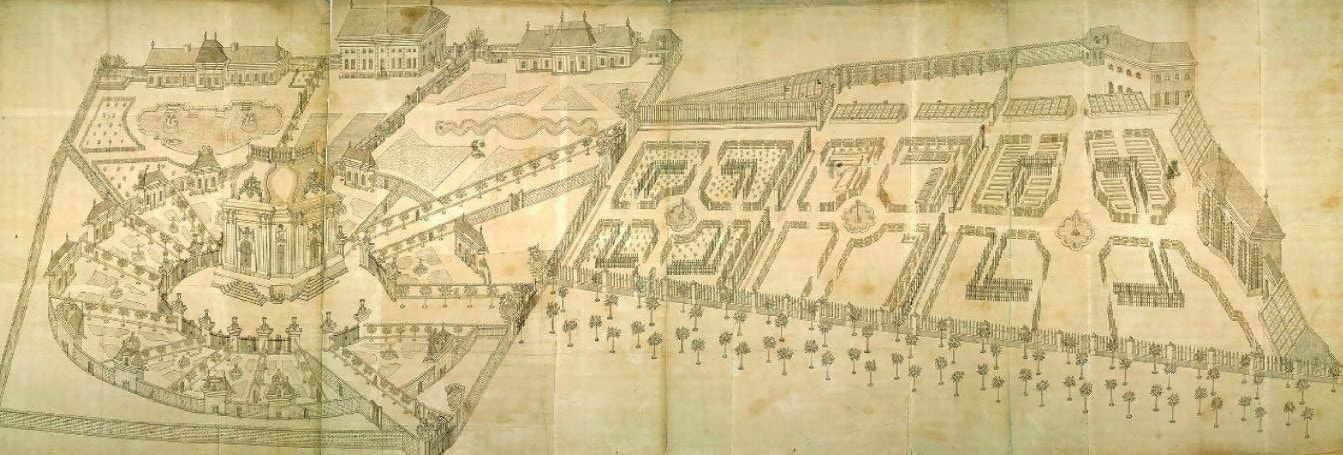

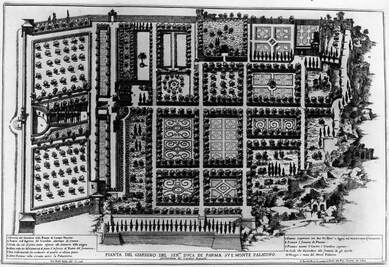

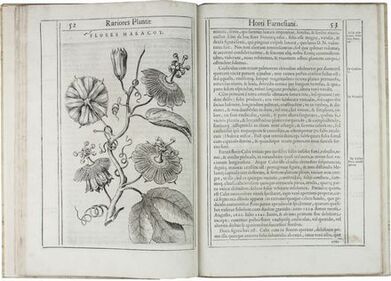

Von Garten Bau di Johann Sigismund Elsholtz ovvero come coltivare un giardino nel freddo Brandeburgo13/4/2024 Il medico Johann Sigismund Elsholtz fu una delle figure più versatili della scienza tedesca del secondo Seicento; scrisse infatti di chimica (a lui si deve la creazione del termine "fosforo"), di medicina, di dietetica - di cui fu un precursore -, di botanica... e di giardinaggio. Come direttore dei giardini di corte del grande elettore di Brandeburgo, dovette affrontare la sfida del difficile clima della regione di Berlino, caratterizzato da lunghi inverni dalle temperature molto basse (senza dimenticare i suoli poco fertili e la ventosità); fece tesoro di questa esperienza per scrivere Von Garten-Bau, probabilmente il più importando libro di giardinaggio dell'epoca, insuperato fino al dizionario di Miller. Nel trattato, così come nei giardini del tempo, che possono essere esemplificati dal Lustgarten ("giardino di piacere") di Berlino, si affiancano quattro tipi di piante, secondo il duplice criterio dell'utile e del diletto: le piante officinali, coltivate nell'hortus medicus, insieme a una selezione di specie del territorio; le piante orticole, coltivate nell'hortus culinarius, ovvero nell'orto vero e proprio; gli alberi, coltivati nell'arboreto e nel pomarius, il frutteto; le piante da fiore dell'hortus floridus, coltivate in piena terra nei parterre a ramages del giardino di piacere se rustiche o in vaso e protette dai rigori invernali nell'orangerie se delicate. Tra i diversi giardini di corte diretti da Elsholtz come praefectus hortorum c'era anche il primo nucleo del futuro orto botanico di Berlino; in ricordo del suo ruolo di padre fondatore, Carl Ludwig Willdenow, che avrebbe rifondato quel giardino, gli dedicò l'interessante genere Elsholtzia.  Il Lustgarten di Berlino Nel 1646, mentre volge al termine la terribile Guerra dei trent'anni, che ha devastato la Germania ma ha anche segnato l'ascesa della Prussia come potenza regionale, il Grande elettore Federico Guglielmo ordina di trasformare l'orto adiacente al Palazzo di città di Berlino (Berliner Stadtschloss) in un giardino di piacere (Lustgarten). E' in un certo senso il suo regalo di nozze alla moglie Louise Henriette di Nassau che ha sposato proprio quell'anno; figlia di Guglielmo il Taciturno, intelligente e colta, è lei, con l'aiuto dell'ingegnere militare Johann Mauritz e del giardiniere di corte Michael Hanff, a presiedere alla trasformazione, inspirandosi ai giardini della sua patria, l'Olanda. Collocato a nord del palazzo residenziale, su terrazze in lieve pendenza e fiancheggiato da un porticato monumentale, il Lustgarten comprendeva eleganti parterre con siepi a ramages e piante da fiore (hortus floridus), voliere, statue e sculture affidate a artisti di fama, un pergolato, un arboreto e un frutteto (pomarius); a nord c'era un hortus medicus dove si coltivavano piante medicinali e un hortus culinarius sive olitorius per la coltivazione degli ortaggi destinati alla tavola del principe. Vi si coltivavano anche piante esotiche, tra cui la patata, che fu coltivata qui per la prima volta in Prussia nel 1649, grazie ad alcuni tuberi importati dall'Olanda; all'epoca era considerata una curiosità ed era coltivata per la bellezza dei suoi fiori, così come i pomodori. Nel 1650 l'architetto Johann Gregor Memhardt costruì un padiglione in stile olandese, che comprendeva anche una grotta artificiale seminterrata, e disegnò un giardino d'acqua con fontane, giochi d'acqua e peschiere. Per proteggere dai rigori invernali gli agrumi, i melograni e le altre piante esotiche che, coltivate in vaso, nella bella stagione, erano esposte all'esterno, nel 1652 fu costruita una limonaia che tuttavia nel 1655 andò distrutta in un incendio causato da un difetto dell'impianto di riscaldamento. Ricostruita l'anno dopo, fu demolita nel 1658, per fare posto a un bastione difensivo e a un fossato che collegava i due bracci della Sprea, tagliando in due il giardino. Di conseguenza, il Lustgraten dovette in parte essere ridisegnato. Come si presentasse nel breve intervallo tra la sua creazione e la trasformazione successiva al 1658, lo sappiamo grazie a Hortus berolinensis, opera scritta dal medico e naturalista Johann Sigmund Elsholtz (1623-1688) tra il 1656 e il 1657. Trasferitosi a Berlino nel 1653, nel 1656 egli ottenne il libero accesso al Lustgarten per le sue ricerche scientifiche e scrisse quest'opera a mo' di ringraziamento; divisa in due parti, comprende un'accurata descrizione del giardino e un catalogo delle piante che vi erano coltivate. Forse proprio perchè resa obsoleta dalla ristrutturazione del Lustgarten, non fu mai pubblicata, ma valse a Elsholtz la nomina a medico di corte, botanico di corte e prefectus hortorum, ovvero direttore del Lustgarten e dei giardini di corte. Studioso versatile e di vasti interessi, Elsholtz ha lasciato opere significative nei campi della botanica, della chimica, della medicina e dell'igiene, di cui è consideraro un precursore. Nato a Francoforte sull'Oder, inizò gli studi presso l'università della città natale, quindi li proseguì a Wittenberg e a Königsberg. Viaggiò poi nei Paesi Bassi, in Francia e in Italia. Nel 1653 conseguì il dottorato in medicina a Padova con una tesi in cui riassunse la letteratura contemporanea sulle proporzioni del corpo umano in termini di peso, massa e dimensioni; pubblicata nel 1654 sotto il titolo Anthropometria, l'opera contiene tra l'altro la più antica illustrazione nota di un dispositivo per misurare l'altezza degli esseri umani, detto anthropometron. Subito dopo la laurea, Elsholtz ritornò in Germania e si stabilì a Berlino dove aprì uno studio medico; dopo la nomina a medico di corte e botanico regio (1657), si fece un nome tra gli scienziati tedeschi per le sue ricerche di vario argomento; nel 1674 fu ammesso alla Leopoldina, sulla cui rivista Miscellanea curiosa pubblicò una quindicina di articoli di argomento medico. In tutti i campi di cui si occupò, fu caratterizzato dalla propensione a sperimentare e a percorerre nuove strade. Come chimico, si occupò della distillazione dei coloranti e delle proprietà luminose del fosforo (del cui nome, letteralmente "portatore di luce", gli si attribisce l'invenzione). Come medico, è noto per i suoi esperimenti sulle iniezioni endovenose e sulle trasfusioni di sangue, esposti in Clysmatica nova (1667). Ma soprattutto è consideraro un precursore della dietetica e dell'igiene, grazie a Diaeteticon, pubblicata nel 1682, in cui compare per la prima volta in Germania il termine Hygiene ("igiene"). Ricca di suggerimenti pratici, comprese alcune ricette culinarie, come esplicita il sottotitolo fornisce istruzioni per mantenersi in salute attraverso una corretta alimentazione; inoltre Elsholtz vi sottolinea l'importanza di acqua e aria pulite e dell'igiene personale. Il libro incrocia anche la botanica, visto che cibi e bevante erano largamente ricavati da piante, di cui si analizzano le proprietà, facendo riferimento sia alla tradizionale teoria degli umori, sia all'analisi chimica. Va infine ricordato che, come medico dell'elettore, insieme al collega Mentzel ebbe un ruolo centrale nella stesura dell'Editto medico di Brandeburgo (1685) che poneva il settore sanitario sotto il controllo di un Collegium medicum e regolava professioni sanitarie e tariffe.  Dalla botanica al giardinaggio Nella variegata ed eclettica opera di Elsholtz, le piante e i giardini occupano uno spazio privilegiato. Per circa trent'anni (dal 1657 alla morte) come prafectus hortorum presiedette ai giardini di corte, acquisendo una notevole esperienza anche pratica. Durante la sua gestione, il Lustgarten di Berlino si arricchì di molte piante, raggiungendo le mille specie, e fu aperto alla fruizione dei berlinesi, divenendo un popolare luogo d'incontro. Era il primo giardino pubblico della città che fino ad allora, come luoghi all'aperto, aveva conosciuto solo i mercati e le piazze d'armi. Dal 1685, il giardino ebbe nuovamente una limonaia (Pomeranzen Haus); costruita dall'architetto Johann Arnold Nering, era un imponente edificio con pianta semi circolare. Probabilmente uno dei primi compiti di Elsholtz appena assunto l'incarico fu il trasferimento dell'hortus medicus e dell'hortus culinarius, che occupavano l'area smantellata per fare posto al bastione e al fossato. Nel 1679 il Grande elettore ordinò di trasferirli a Schöneberg, in un'area precedentemente nota come Hopfengarten ("giardino del luppolo") perché fino a quel momento era adibita a questa produzione; si trattava soprattuto di un vasto orto e frutteto, ma poiché ospitava anche le piante medicinali, questa data viene di solito considerata quella di nascita del primo orto botanico di Berlino. In realtà, cominciò ad essere chiamato così e ad assumere realmente questa funzione molto più tardi, nel 1718, quando Elsholtz era morto da un pezzo e anche il Lustgarten di Berlino non esisteva più, spianato e trasformato in una piazza d'armi per ordine del re sergente Federico Guglielmo I. Oltre ai due giardini berlinesi, Elsholtz curava anche i giardini della residenza di Potsdam (anch'esso era dotato di una Pomeranzen Haus, l'unica struttura ancora esistente di quel periodo, anche se il solito re sergente ordinò di trasformarla in una stalla per un reggimento di cavalleria) e il giardino di piacere di Oranienburg. La storia di quest'ultimo merita qualche riga. Nell'estate del 1650, durante una battuta di caccia l'elettrice Louisa Henriette soggiornò a Bötzow, a nord di Berlino, e si innamorò del suo paesaggio che le ricordava l'Olanda. Qualche mese dopo, il marito le fece dono dell'uffico (Amt) di Bötzow con la tenuta e i villaggi annessi; al posto del vecchio casino di caccia venne costruito un castello completamente circondato da un fossato e, accanto ad esso, un giardino di piacere, entrambi in stile prettamente olandese. Preceduto da un elegante portico e fiancheggiato su due lati da un ambulacrum, che doveva fungere anche da limonaia, il giardino vero e proprio era rettangolare e comprendeva otto parterre a ramages; al centro, su una collinetta, sorgeva una casa di delizie, detta anche grotto. Lo spazio tra il giardino e il fossato del castello era occupato da un arboreto. In onore di Louisa Henriette, appartenente al casato Nassau Orange, il castello venne battezzato Oranienberg, nome poi esteso al villaggio e all'intero Amt. Nel 1663, Elsholtz pubblicò Flora marchica che è contemporaneamente il catalogo collettivo dei giardini di corte di Berlino, Potsdam e Oranienburg e una flora della marca di Brandeburgo. Le piante sono elencate in ordine alfabetico con il nome latino per lo più tratto dal Pinax di Caspar Bauhin, seguito dal nome volgare tedesco e spesso da sinonimi di altri autori; i più frequenti sono Clusius, Dodoens e Lobel, ma i testi citati sono moltissimi, dal vecchio Dioscoride fino al recente Hortus Eystettensis, a dimostrare un'ottima conoscenza della letteratura botanica e della pubblicistica sui giardini, ampiamente analizzata nella prefazione. Salvo qualche breve notazione occasionale (ad esempio, a proposito di Alnus nigra polycarpos, "L'ho trovato la prima volta sulle rive del fiume Stepenitz presso la città di Perleberg nel distretto di Prignitz"), Elsholtz si limita a un mero elenco: fa eccezione la voce dedicata a Agave americana (chiamata Aloe aculeata e amerikanische Aloe), che occupa quasi due pagine. Elsholtz racconta di averla vista in fioritura nel 1658 in un giardino di Stoccarda, rimanendo stupefatto per l'infiorescenza alta 23 piedi con un totale di 12.000 fiori. Su questa pianta che lo aveva tanto colpito e sulla storia delle sue fioriture in Europa, Elsholtz sarebbe tornato in Von Garten Bau ("Sull'orticultura"), in cui profuse tutto ciò che aveva imparato gestendo i giardini dell'elettore. Pubblicato in prima edizione nel 1666, è un vero e proprio trattato teorico-pratico sull'arte di disegnare e gestire un giardino, che fonde una profonda conoscenza della letteratura sull'argomento con una altrettanto profonda e vasta conoscenza pratica acquisita attraverso l'esperienza diretta. Come chiarisce il sottotitolo, "Lezioni di giardinaggio adatte al clima della Marca elettorale-Brandeburgo e agli stati tedeschli limitrofi", l'intento principale di Elsholtz è fornire indicazioni per affrontare in modo vincente la sfida costituita dal difficile clima della Germania settentrionale, con i suoi lunghi inverni resi ancora più rigidi dal vento. A differenza di De hortis Germaniae di Gessner, che pure è un precedente largamente citato, il trattato è scritto in tedesco; non si rivolge infatti a botanici e dotti, ma a giardinieri e progettisti. Fanno eccezione solo gli schemi riassuntivi che percorrono qua e là il libro, rendendolo parzialmente fruibile anche al di fuori della Germania. Ad aprirlo è una duplice dedica al Grande elettore e alla sua sposa, che però non è più Louisa Henriette, morta quarantenne sfiancata da innumerevoli parti ed aborti, ma la seconda moglie Sofia Dorotea di Schleswig-Holstein; la coppia è raffigurato nel frotespizio in veste di Apollo e Diana, mentre assisi sul carro del sole sorvolano il Lustgarten. Il trattato si articola in sei libri. Il primo è a sua volta un vero e proprio trattato generale sul giardinaggio; è aperto da un'introduzione che, dopo aver definito brevemente il ruolo e i compiti del giardiniere, presenta una breve storia del giardinaggio. Il primo capitolo, sulla scelta del luogo e della forma, è articolato attorno alla duplice funzione del giardino, il diletto e l'utile; la prima è assolta dall'hortus floridus (Blumen Garten) "con la Natura educata in modo che anche d'inverno mostri i fiori più belli", la seconda dall'orto vero e proprio (Kuchen-Garten), dal frutteto e dalla vigna per l'"utilitas alimentaria" e dall'hortus medicus per l'"utilitas medicamentaria". Seguono capitoli sulle strutture, compresa la limonaia (Pomeranzen Haus), gli attrezzi, i vari tipi di coperture (dalle campane alle serrette ai lettorini), le tecniche di propagazione, i lavori e le tecniche colturali, gli accorgimenti per affrontare avversità meteoriche, parassiti e malattie. A partire dal secondo libro, Elsholtz analizza i cinque settori del giardino già individuati nell'introduzione, dedicando un singolo libro a ciascuno: l'hortus floridus (libro II); l'orto (libro III); l'arboreto e il pomario (libro IV); il vigneto (libro V); l'hortus medicus (libro VI). Ogni libro è solitamente diviso in due parti, la prima dedicata alla progettazione e alle attrezzature specifiche, la seconda a un'ampia scelta di piante consigliate, seguita talvolta da un calendario delle attività mese per mese. Ad esempio, relativamente al giardino dei fiori, vengono trattati argomenti come i pergolati, le piramidi, il disegno di aiuole, parterre, viali e sentieri, la disposizione delle piante nelle aiuole; segue poi il catalogo delle erbacee da fiore, distinte in "erbacee perenni che vanno protette d'inverno", "erbacee perenni con radici bulbose o rizomatose che sopportano l'inverno", "erbacee con radici fibrose che sopportano l'inverno", "erbacee annuali o da seme". Se in questo libro le piante sono di fatto organizzate sulla base della rusticità, le orticole, protagoniste del libro successivo, sono invece divise sulla base dell'utilità in "utili per le radici", "utili per le foglie", "utili per i frutti". Il criterio della rusticità ritorna nel libro su alberi e arbusti, divisi in "da proteggere in inverno", "che sopportano l'inverno", "spontanei". Il libro sulla vigna è forse il più dotto, con un excursus sulla sua coltivazione in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Ungheria; ma poi nella scelta delle varietà si privilegiano quelle rustiche "nostrali" e non mancano capitoli sulla vinificazione. Il libro sull'hortus medicus, a parte una breve introduzione, è quasi integralmente costituito da un catalogo di piante non necessariamente officinali; dopo le piante medicinali dei giardini e le specie officinali spontanee, troviamo infatti un capitolo sulle piante spontanee senza proprietà medicinali e un'appendice sui cereali; questa presenza apparentemente incongrua è probabilmente spiegata dalla grande attenzione riservata alla flora locale dagli orti botanici tedeschi, che all'epoca erano ancora chiamati horti medici. Questo libro è dunque quello che assomiglia di più a Flora marchica; anche qui troviamo voci, solitamente brevissime, costituite dal nome latino, per lo più tratto dal Pinax, seguito dal nome tedesco, dai sinonimi in altri autori e, almeno per le specie officinali, da sintetiche indicazioni sugli usi, che solitamente non superano due o tre righe. Tra le poche eccezioni la voce Nicotiana major latifolia, ovvero il tabacco, che occupa circa due pagine. Come Agave americana, era ancora una novità e destava molta curiosità, senza dimenticare che all'epoca era ritenuta quasi una panacea. Il volume, di oltre 400 pagine, si conclude con un calendario riassuntivo dei lavori mese per mese e con gli indici latino e tedesco delle piante trattate. Scritto da un botanico che amava profondamente le piante e aveva una larga esperienza diretta di progettazione e gestione di giardini, Von Garten-Bau segna l'incontro tra la botanica e il giardinaggio; per la prima volta le piante da giardino sono determinate con precisione con il loro nome botanico. Anche se Elsholtz fa ampio riferimento alla letteratura specialistica contemporeanea, come il trattato di Ferrari sugli agrumi o quello di Lauremberg sulle bulbose, il suo trattato supera tutto ciò che è stato scritto in precedenza, con una profondità e una ricchezza di informazioni ineguagliata fino al The Gardeners Dictionary di Miller; Teichert lo ha definito "il miglior libro sui giardini del XVI secolo". Il libro colmava una lacuna e ottenne un notevole successo; già nel 1672 uscì una seconda edizione, sostanzialmente identica a parte l'aggiunta di alcune tabelle riassuntive in latino, seguita da una terza nel 1684. Una quarta edizione ampliata, intitolata Neu Angelegter Garten Bau, benché predisposta dall'autore, uscì postuma nel 1690. Elsholtz era infatti morto all'inizio del 1688, senza poterne curare di persona la pubblicazione.  Piante utili e dilettevoli Anche se, come abbiamo visto, il giardino di Schöneberg ospitava anche piante medicinali, all'epoca di Elsholtz non era propriamente un orto botanico. Solitamente però il botanico prussiano è considerato il fondatore dell'orto botanico di Berlino e come tale nel 1790 è stato onorato da Willdenow, che di quel giardino sarebbe stato il rifondatore, con la dedica del genere Elsholtzia (Lamiaceae). Lo stesso anno, ma in data successiva, un secondo genere Elsholtzia (Lecythidaceae) venne creato da Necker; non valido, è oggi sinonimo di Couroupita. Elsholtzia Willd. è un genere di una quarantina di specie, distribuite prevalentemente nell'Asia orientale temperata o subtropicale, con centro di diversità nello Yunnan in Cina; sono per lo più erbacee annuali o perenni, ma non mancano suffrutici. Se il dedicatario l'avesse conosciuto, certamente l'avrebbe apprezzato dal punto di vista tanto dell'utilità quanto del diletto. Come altri generi della famiglia Lamiaceae, le Elsholtziae hanno foglie aromatiche, ricche di oli essenziali e diverse specie hanno usi officinali nella medicina tradizionale, come antibatterici, antivirali, antinfiammatori. Ad esempio, E. pendulifolia in Vietnam è utilizzata per curare febbri e raffreddori; E. rugulosa in Cina ha una lunga storia come pianta mellifera e come pianta officinale da cui si ricava un reputato tè di erbe usato per curare molteplici affezioni. Ma, per usare i termini di Elsholtz, oltre all'utilitas medicamentaria, a varie specie si aggiunge l'utilitas alimentaria: molte trovano impiego in cucina come erbe aromatiche; i semi di E. fruticosa sono utilizzati per aromatizzare il cibo e se ne ricava anche un olio alimentare. E non mancano altri usi: varie specie sono impiegate in profumeria e E. splendens, per la sua alta tolleranza al rame, in Cina viene piantata come pianta pioniera per bonificare i terreni contaminati delle miniere dismesse. Venendo poi al diletto, alcune specie sono coltivate per la bellezza della loro fioritura. La più notevole è indubbiamente E. stauntonii, un'alta erbacea perenne o un piccolo arbusto con belle foglie dentate e infiorescenze a spiga da rosa a viola pallido che si aprono dalla tarda estate all'autunno; come le sue consorelle, ha foglie aromatiche che ricordano la menta, ma con sentori agrumati e di cannella che possono essere usate per preparare una piacevole tisana o per aromatizzare piatti della cucina asiatica. Dopo tante lodi, una nota dolente. E. ciliata, un'erbacea annuale originaria della Cina e del Sud est asiatico (le sue foglie profumate di limone sono un ingrediente della cucina vietnamita), è stata introdotta come officinale e pianta da giardino in vari paesi europei e negli Stati Uniti; poiché produce molti semi e ha un alto tasso di germinazione, può formare rapidamente estese popolazioni a danno delle specie autoctone, soprattutto in aree disturbate. Per questo è stata inclusa in liste di piante potenzialmente invasive e il Connecticut ne ha proibito la coltivazione, la vendita e la diffusione. In Italia, dove potrebbe essere stata introdotta come specie officinale usata in erboristera, è stata segnalata la prima volta in Friuli Venezia Giulia nel 1991; in Lombardia è stata osservata a partire dal 2002 ed è considerata naturalizzata in incolti ruderali; non è inclusa in nessuna lista e il suo impatto sulla flora autoctona è considerato irrilevante.

0 Comments